基于論證和問題解決的高中生物課堂教學

——以“細胞核的結構和功能”為例

周芳 榮瑩

(無錫市第一女子中學 江蘇無錫 214000)

1 科學論證與科學思維

2013年,美國新一代科學教育標準(NGSS)強調科學論證在科學領域和科學課堂之間建立起了一個橋梁,通過參與基于證據的科學論證構建某種解釋,能夠幫助學生理解證據和明確推理過程。科學論證充分體現了科學思維的特征。如果學生要理解科學,發展科學思維的能力,教師必須將要論證的實踐活動引入課堂。如何在課堂上有效的實施論證式教學策略,成為了目前科學教育領域的研究熱點之一。

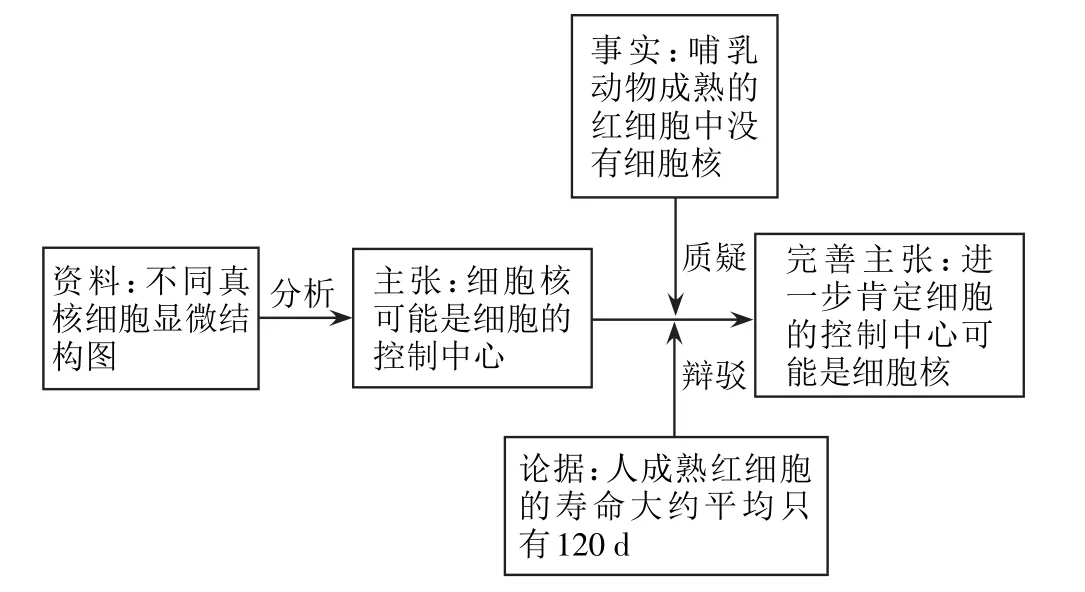

“細胞核是細胞的‘控制中心’”,這一重要概念的得出,正是經歷了“共同體圍繞某一論題,利用科學的方法收集證據,運用一定的論證方式解釋、評價自己及他人證據與觀點之間的相關性,促進思維的共享與交鋒,最終達成較為可接受結論”。因此,下面基于圖爾敏論證模式展開教學,學生根據資料,結合已有知識,深入剖析事實,提出相應的觀點或主張;依據經驗或知識,提出質疑;再根據教師提供的證據、資料或學生的經驗進行分析辯駁,從而完善或認可主張(圖1)。

圖1 論證式教學流程

2 問題解決

問題解決是由一定情境引起的,按照一定的目標,應用各種認知活動、技能等,經過一系列思維操作,使問題得以解決的過程。在教學上,問題解決就是師生基于真實問題解決方案、共同理解任務、交流觀念和思想,實現由當前目標狀態到預期目標狀態轉變的探究活動。在“細胞核的結構和功能”教學中,教師要圍繞“結構”和“功能”兩大主題——結構是功能的基礎,功能是結構的體現,有效地引出細胞核功能及結構,并且讓學生深刻理解之間的邏輯關系也是本堂課的重點。因此,筆者以“細胞的控制中心是什么?→細胞核可能是細胞的控制中心→細胞核是細胞代謝和遺傳的控制中心→細胞核為什么是細胞代謝和遺傳的控制中心”為順序,架構課堂脈絡,不僅解決“是什么”,更進一步地讓學生知道“為什么”,促進深度學習。

3 教學過程

3.1 創設情境,引出問題

教師創設情境,引導學生思考:生物鐘是生物體生命活動的內在節律,與人體健康息息相關,美國遺傳學家杰弗里·霍爾、邁克爾·羅斯巴殊,以及邁克爾·楊深入鉆研生物鐘機理,并獲得2017年諾貝爾生理或醫學獎。他們發現在夜晚周期蛋白(Per蛋白)在果蠅體內積累,到了白天又會被分解,以24 h為周期增加和減少,與晝夜節律驚人地一致。那么細胞內是什么結構在調控蛋白質周期性的變化?細胞的控制中心是什么?

設計意圖:學生對于細胞核并不陌生,在初高中課堂上已多次接觸,缺乏新鮮感。因此,教師設計導入情境,既有高科技元素,又與生活、健康密切相關,舊酒裝新瓶,激發學生興趣,培養學生良好的生活觀念。

3.2 基于證據,解決問題

3.2.1 細胞核可能是細胞的控制中心

教師展示肌細胞、變形蟲、受精卵等不同真核細胞圖片。學生分析資料,得出:真核細胞具有細胞膜、細胞質、細胞核。并根據已有知識和經驗,提出假說:細胞核可能是細胞的控制中心。學生提出質疑:哺乳動物成熟的紅細胞中沒有細胞核。另有學生辯駁:人體紅細胞壽命較短,大約只有120 d。教師引導學生思考:“真核細胞中絕大部分細胞存在細胞核,少數沒有細胞核的細胞壽命短,不能長時間存活,說明了什么?”學生通過辨析,得出主張:細胞的控制中心可能是細胞核。該過程如圖2所示。

圖2 “細胞核可能是細胞的控制中心”論證式教學流程

設計意圖:課堂教學要遵循學生的認知規律,始于學情,高于學情。在此之前,學生已有用光學顯微鏡觀察各種各樣細胞的經驗,對細胞結構有了初步的認識。因此,教師要引導學生從細胞結構的統一性,分析推理細胞的控制中心,培養學生總結歸納能力,使學生初步感悟結構與功能觀;并且也讓學生初步接觸論證式教學,為接下來的學習作鋪墊。

3.2.2 細胞核是細胞遺傳和代謝的控制中心

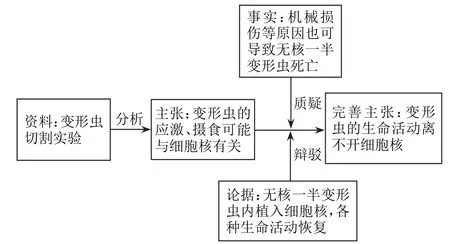

3.2.2.1 變形蟲實驗

教師提供資料:科學家將變形蟲切成兩半,一半有核,一半無核。無核的一半雖然仍能消化已經吞噬的食物,但不能攝取食物,對外界刺激不再發生反應。有核的一半情況則大不相同,照樣攝食,對刺激仍有反應,失去的伸縮泡可以再生,還能生長和分裂。學生分析資料,得出主張:主張變形蟲的生命活動與細胞核有關。并提出質疑:變形蟲切割過程中容易造成機械損傷,也會導致變形蟲的死亡?學生分小組討論,得出設計實驗進行辯駁思路:①降低實驗中機械損傷的強度;②將變形蟲無核部分重新植入細胞核,觀察變形蟲生命狀態。教師展示資料:科學家在上述無核的一半變形蟲內及時植入另一個同種變形蟲的細胞核,各種生命活動又會恢復。學生完善主張:變形蟲的生命活動離不開細胞核。該過程如圖3所示。

圖3 “變形蟲的生命活動離不開細胞核”論證式教學流程

設計意圖:教師從結構到功能,以單細胞生物變形蟲的切割實驗為例,引導學生論證細胞的控制中心可能與細胞核有關。資料中的實驗對象簡單,實驗步驟操作方便,學生易于理解,因此教師調整教材給定的資料順序,符合學生的認知水平,也符合課堂從易到難的教學策略。

3.2.2.2 蠑螈受精卵縊裂實驗

教師提供資料:科學家用頭發將蠑螈的受精卵橫縊為有核和無核的兩半,中間只有很少的細胞質相連。結果,有核的一半能分裂,無核的一半停止分裂。當有核的一半分裂到16~32個細胞時,將一個細胞核擠到無核的一半,這一半也會開始分裂。最后,兩半都能發育成正常的胚胎,只是原來無核的一半發育的慢一些。并提出問題:該實驗的自變量是什么?該實驗哪些地方體現了對照原則?學生討論,得出主張:細胞的分裂、分化與細胞核有關,有核才能分裂、分化成正常胚胎。

設計意圖:學生通過文字的閱讀分析、比較總結,提高了信息轉化能力和語言表達能力;并且以多細胞生物為例,進一步論證細胞核的功能。

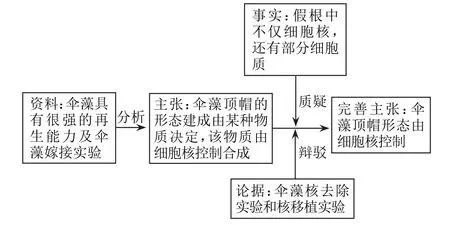

3.2.2.3 傘藻實驗

教師介紹傘藻(一種單細胞生物)相關資料,強調傘藻的結構(由假根、柄、頂帽)、再生能力強(如果把頂帽除去,就又會很快長出新的頂帽)等特征。德國科學家哈姆林利用傘藻進行了嫁接實驗,把一種傘藻(傘形帽)的頂帽和足部都去除,并與另一種傘藻(菊花帽)的假根相連,會長出新的頂帽,這個頂帽的結構會同時帶有兩種傘藻的特征。在此基礎上將新頂帽去除,重新長出來的頂帽為菊花帽。學生閱讀并思考:①傘藻嫁接長出中間形態頂帽,可能的原因是什么?②切掉頂帽后重新長出的頂帽不是中間形態頂帽,而是與提供什么部位的相同?③這說明了什么問題?

學生分小組討論分析,在教師引導后回答:①傘藻嫁接后長出中間形態頂帽,說明傘藻頂帽的形態建成是傘藻柄和假根共同作用的結果,柄和假根對傘藻頂帽的生成都有影響。②第二次長出的頂帽形態與提供假根的傘藻相同。③柄中有細胞質,假根中有細胞質和細胞核,剛開始柄和假根中都有決定傘帽形態的物質,由各自原來傘藻的細胞核合成,所以頂帽呈中間形態;再次生長頂帽的時候,儲存在細胞質中的上述物質消耗完了,新的影響頂帽形成的物質是在重組傘藻的細胞核指導下合成的,所以傘帽的形態與假根相同。因此,學生得出主張:傘帽的形態建成與細胞核有關。并提出質疑:第二次傘帽的形態跟提供假根的傘藻一樣,假根中不僅有細胞核還有部分細胞質,雖柄也是由細胞質構成的,但是不能完全排除假根中細胞質對于傘帽形態的影響。

教師提供資料:哈姆林還發現,若在藻體未長出帽狀體前,先將細胞核取出。然后觀察,發現去核的藻體不再形成傘狀的帽狀體。若晚些時候去除細胞核,則只有一部分藻體長出完整的、非常細小的帽狀體,而大部分藻體不能長出,或長得很不完全。去核的時間越晚,形成的帽狀體越完全。如果把取出的細胞核,經過一段時間再放回去,藻體的發育能力又完全恢復,長出完整的帽狀體。

學生完善主張:傘藻頂帽形態確實由細胞核控制。

該論證過程如圖4所示。

圖4 “傘藻頂帽形態由細胞核控制”論證式教學流程

設計意圖:教師通過查閱文獻,發現教科書上傘藻嫁接與核移植實驗結果與真實史料有區別。所以,以真實的科學史為資料,讓學生向科學家一樣,經歷科學探究的論證過程,培養學生批判性思維,將知識獲取與科學思維品質發展有機整合。

3.2.2.4 核移植實驗

教師梳理核移植部分發展史,從有記載的第一例體細胞核移植動物非洲爪蟾,到非人靈長類動物食蟹猴“中中”“華華”的誕生。這些事實不斷地在證明“細胞核控制著生物的大多數性狀”。

設計意圖:教師簡要梳理克隆的科學發展史,強調中國科學家作出的貢獻,引導學生關注社會熱點,激發學生愛國熱情,增強社會責任意識。

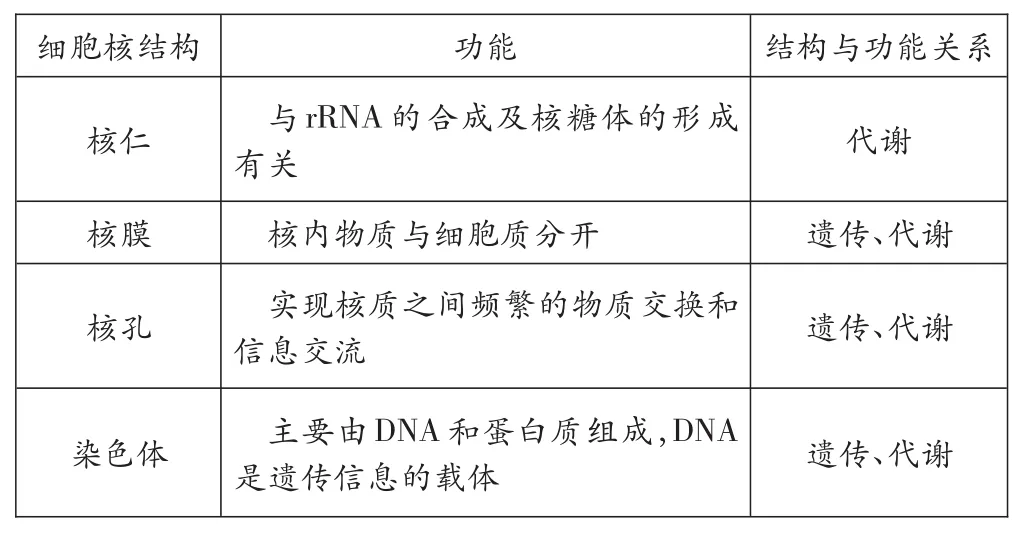

3.3 闡明機理,解釋問題

要深刻地理解細胞核是細胞代謝和遺傳的控制中心,就要理解細胞核為什么擁有這樣的功能。教師根據生命觀念的結構與功能相適應的觀點,引導學生從細胞的結構中尋找答案,展示細胞核亞顯微結構圖,并結合教科書上文字,促使學生初步認識細胞核結構。學生觀看細胞核結構及功能視頻,尋找細胞核結構與其功能相適應的證據,并總結細胞核結構與功能的關系(表1)。

表1 細胞核結構與功能關系

教師提出問題并展示諾貝爾獎獲得者的部分研究成果:生物體為何能精準地調控per蛋白的濃度呢?per蛋白的濃度變化是受細胞核中DNA的調控的,夜晚per基因被激活,per蛋白合成,濃度升高;白天per基因活性被抑制,蛋白的合成受阻。遺傳信息像細胞生命活動的“藍圖”,指導物質合成、能量轉換和信息交流,完成生長、發育、衰老和凋亡,所以細胞核是遺傳信息庫,是細胞代謝和遺傳的控制中心。

設計意圖:教師利用文字、圖片、視頻之間的信息轉換,提升學生信息搜索和整理能力,并且使學生能夠運用獲取的知識,解決實際問題,解釋細胞核功能,深化細胞核功能概念;其次,呼應開頭,讓生命教育、健康教育融入課堂,培養學生養成良好的生活習慣。

4 教學反思

《普通高中生物學課程標準(2017年版)》提出:要在生物學課堂應用論證教學的策略培養學生科學思維。相比傳統的“細胞核”課堂教學,論證式課堂教學更能激發學生的求知欲、批判力和探索力,課堂氛圍更為活躍。以與學生密切聯系的、與健康息息相關的生物鐘出發,提出相應的問題,層層遞進,以觀察和實驗為手段,從不同角度尋找證據,聯系已有的知識經驗,提出可能的、合理的推理,在此基礎上,進一步質疑、探究,從而完善主張,解決問題。論證過程也有助于學生理解細胞核如何控制細胞的代謝和遺傳,既呼應開頭,解釋問題,又可以為后續學習做鋪墊。當然,教師在進行論證式教學的時候,要充分考慮學生的學情,面對不同學習能力的學生,在資料的給予、呈現方式、問題設置上都要有所區別,確保學生能夠夠得著、想得到、說得出,從而產生思維碰撞,提升科學思維和科學品質。

波普爾認為,所有的生活都是問題的解決,生活中充滿了學習機會,終身學習是十分重要的。而問題解決是終身學習能力的關鍵因素。以問題推進課堂和學習,學生在問題引領下,利用已有的或者教師提供的資料,獲取信息,通過論證等方式進行整合,并表達觀點。與此同時,學生在問題的基礎上延伸和生成新的問題,以達到對上述解析更深層次的認識和理解,更有利于解決生活實踐或者學習探索情境中的各種問題。