巧用圖形對“基因突變”開展概念教學

雷娜 李猛

(安徽潁上第一中學 安徽阜陽 236200)

“基因突變”是困擾教師教學的一個基本概念。筆者利用積累多年的教學反思,摒棄繁縟的語言講解,運用圖形,按照“了解學生的初始概念——引導學生建立概念——形成新的現有概念——對新形成概念的應用順序”,對該概念教學進行了新的設計,幫助學生完成“基因突變”這一概念的形成。

1 學生對概念表層的理解

基因突變在教材中的文字描述是:DNA分子中發生堿基對的替換、增添和缺失,而引起基因結構的改變。通過預習檢測,發現學生由文字描述所形成的表層概念出現了幾個誤區:①對基因改變的位置不清晰,認為只要DNA中發生堿基對的改變就是基因突變。②對基因結構改變引起的結果不明了,認為堿基對的改變就會引起性狀的改變。③對堿基改變的數目認識有局限,認為基因突變只是個別堿基對的改變,增添或減少一段堿基序列不屬于基因突變。

2 “基因突變”概念形成的設計

2.1 對基因本質的分析——具有遺傳效應的DNA片段

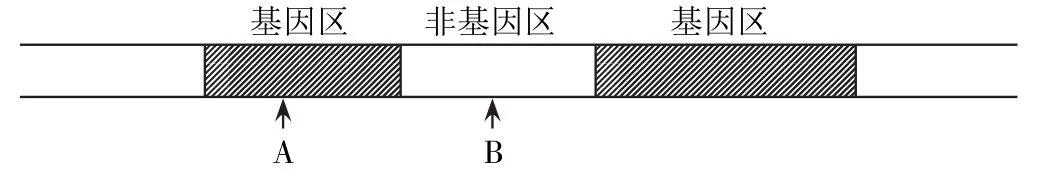

基因是具有遺傳效應的DNA片段,即DNA上有一部分堿基序列不是基因,學生也早已了解該知識內容。所以,教師先要求學生畫出染色體上基因的線性排列(圖1),并提出問題:A、B兩處都有堿基對的改變,是否都會引起基因突變?面對清晰的圖像,學生的思路一目了然:只有發生在基因區的堿基對的改變才是基因突變,而DNA上存在非基因區。因此,只描述堿基對發生改變而沒有明確發生改變的位置時,無法確定是否發生基因突變。在該問題的設計中,教師不需要做過多的解釋,只需要將學生已有的知識以一種更加清晰的形式呈現出來,學生就能自己走出誤區。所以,有時直觀教具的展示比詳細繁瑣的講解更有效。

圖1 基因突變的位置

2.2 對性狀控制因素之分析——基因的表達

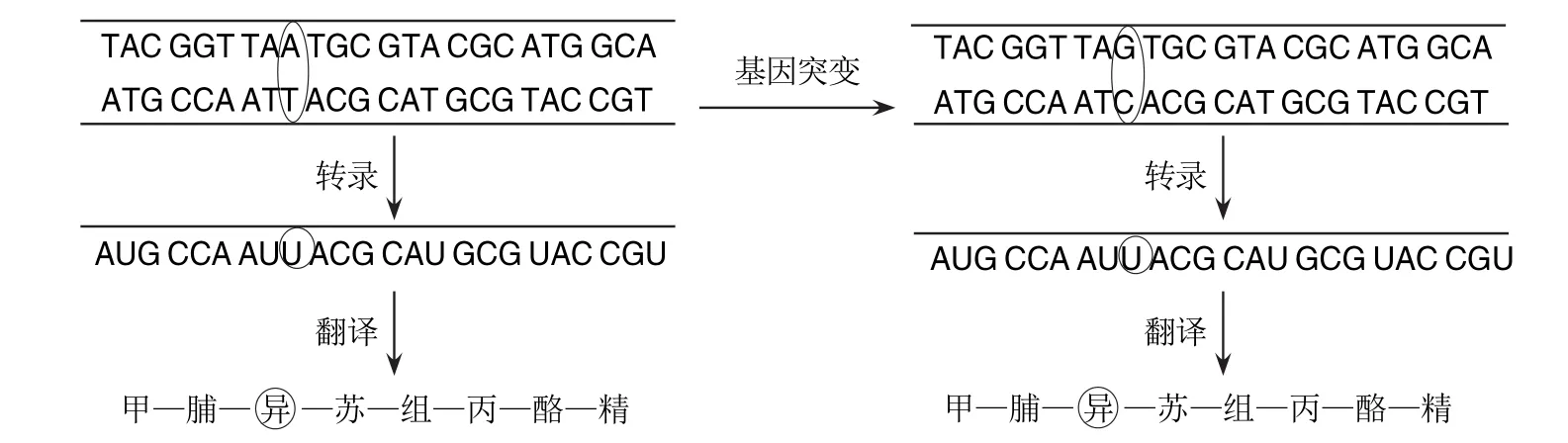

基因突變是否一定會引起性狀的改變呢?在學生的原有概念中。基因改變了,對應轉錄而來的mRNA上堿基發生改變,那么對應氨基酸不同,性狀一定改變。為了讓學生摒棄原有觀念,教師設計了一段DNA序列,并替換其中的一個堿基,讓學生根據轉錄寫出突變前后對應的mRNA,再查表得出多肽鏈上的氨基酸序列。

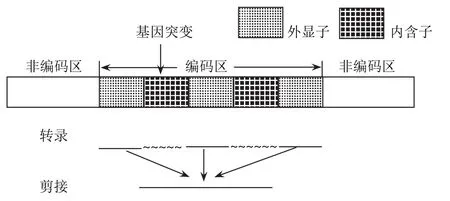

學生發現突變前后形成的多肽鏈序列相同,即基因突變后的性狀不一定發生改變(圖2);同時也找出了基因突變后性狀不一定發生改變的原因之一是密碼子的簡并性。對于突變不改變性狀的其他幾種原因,根據學生的已有知識,教師要求學生寫出高莖豌豆的基因型(DD或Dd)。這樣學生就能聯系當DD突變成Dd時性狀也沒有發生改變,很容易理解突變不改變性狀的第二種原因:顯性純合子突變成雜合子;或者突變發生在基因內含子區域,由于轉錄后mRNA的剪切和拼接,導致作為翻譯模板的成熟mRNA與突變前相比并沒有改變,從而也不會導致性狀的改變(圖3)。

圖2 密碼子的簡并性

圖3 內含子內的基因突變

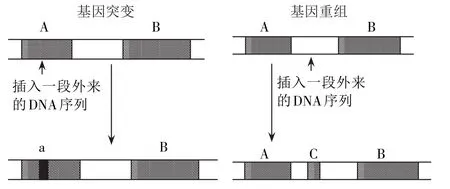

2.3 對堿基改變的量之分析——與基因工程的區別

為了讓學生走出“基因突變只能是個別堿基對的改變”這一誤區,教師以人教版教材必修2第四章第二節“基因對性狀的控制”中圓粒豌豆與皺粒豌豆為例,提出問題:豌豆的圓粒和皺粒是一對相對性狀,是由一對等位基因控制。若皺粒豌豆是圓粒豌豆的淀粉分支酶基因中插入一段含有幾百個堿基對的DNA序列,這種屬不屬于基因突變?此時,學生出現猶豫。教師解釋:基因突變的本質是一個基因內部堿基序列的改變,可以是個別堿基的改變即單點突變,也可以是多點突變。而在非基因區插入一段DNA序列(目的基因)不屬于基因突變(圖4),屬于基因重組,如教材中R型菌轉化為S型菌。學生明白了基因突變與基因重組的區別,同時還明白了基因突變的結果:形成原基因的等位基因;基因突變僅改變基因內部的堿基序列,不改變其在染色體上的位置和數目。

圖4 基因突變和基因重組

3 學生重新形成現有概念

教師分析學生的前概念,設計概念教學,最終使學生自主建構基因突變的概念:在一個基因的內部,一個或多個堿基對發生增添、缺失、替換,都稱為基因突變;引起的直接結果是改變基因內部結構,形成原基因的等位基因,即在同源染色體的相同位置,控制相對性狀,即基因突變也不改變基因在染色體上的數目和位置。而最終導致在性狀上的體現則有多種可能:不改變性狀(密碼子的簡并性等);獲得新功能(乳糖耐受突變,這一突變使歐洲人能分泌乳糖分解酵素,產生乳糖耐受,而亞洲人很少有這一優勢基因,導致很多嬰幼兒奶粉選擇受限);喪失某功能(白化病患者酪氨酸酶基因突變,使患者喪失將酪氨酸轉化為黑色素的功能);癌變甚至死亡。

4 對現有概念的理解應用

學生學習的最終價值在于能根據所學知識解決問題,提出合理可行的解決方案。教師提出問題:目前,由于人類生存環境的污染,癌癥的發生率也越來越高,如臭氧層破壞、紫外線照射引發基因突變導致皮膚癌,裝修材料中甲醛導致白血病等。癌變是多個基因突變的積累效應。白血病主要存在KIT、FLT3、NPM1、CEBPA、NRAS、SRSF2等基因位點突變類型。如何確定某一患者是何種基因突變?請提出可行有效的治療方案。學生通過討論分析得出:①對患者的這些基因進行基因測序(人類基因組計劃已完成),并與正常基因對比,找出具體突變位點;②根據突變位點的類型確定靶向藥物或基因修復。這樣就減少了化療對全身細胞的傷害,也更快速有效,為患者爭取更多的時間。

總之,概念教學時,教師首先要了解學生通過表面文字描述所形成的初始概念有哪些誤區,然后根據學生的誤區和學生大腦中與概念有關的已有知識去設計教學。在設計教學時,還要考慮到學生的接受能力和知識的深度、教學方法的巧妙運用,幫助學生摒棄錯誤的前概念,走出誤區,關注學生對概念的理解或者意義重構,并促進學生結合現實生活事實加以理解和應用。這樣形成的概念不單單是教材中的一句話,而是將與基因有關概念的知識重組,形成一個富有內涵的概念體系。