基于課程思政理念的“畜牧工程與裝備”課程改革與探索*

戚江濤,陳 珊,蒙賀偉,坎 雜,李亞萍

(1.石河子大學機械電氣工程學院,新疆 石河子 832000;2.農業農村部西北農業裝備重點實驗室,新疆 石河子 832000)

0 引言

2020年5月,教育部印發的《高等學校課程思政建設指導綱要》中指出,把思想政治教育貫穿人才培養體系,全面推進高校課程思政建設,深入挖掘各類課程和教學方式中蘊含的思想政治教育資源,讓學生通過學習,掌握事物發展規律,努力成為德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人[1]。

“畜牧工程與裝備”課程采用理論教學與實踐教學相結合的教學方式,使學生能夠清晰地表達與分析典型畜牧機械的結構、工作原理和設計方法等。如何使學生更好地、更深刻地掌握課程知識要點是課程培養體系的重點。在授課過程中,結合新疆生產建設兵團畜牧業發展特色,講解畜牧業機械如牧草收獲機械、飼料加工機械、飼養機械、畜產品采集與初加工機械等,各種畜牧機械技術發展經歷了傳統的人工為主、半機械化、全程機械化等階段。在該過程中,涌現出了一批具有兵團精神的畜牧機械科學家。在少資料、無設備、交通信息閉塞、條件簡陋的環境下,每個機械的研發與制作都蘊含著科學家們艱苦奮斗、服務人民的奉獻精神和優良美德。他們的研究歷史需要被記錄、被了解、被尊重,無論結構簡單還是復雜的機械裝備,均蘊含著科學家們獨特的設計思想和理念。他們的事跡展示了嚴謹的科學精神和科研作風,是集學術價值、教育價值和宣傳價值等為一體的個性化資料。要將科學家精神融入到現代化教育體系中,使科學家精神能夠被更好地傳承與繼承。

為此,課題組將兵團畜牧機械研究科學家們的精神融入到“畜牧工程與裝備”課程中,建立兩者的契合點,形成科學的育人過程。以每個畜牧機械裝備為講解對象,以科學家精神為依托,在授課過程中貫穿畜牧機械科學家的研究事跡。讓學生了解科學家們如何在那樣艱苦的時期,使用現代化程度不高的工具設計出了具有兵團特色的畜牧機械設備,從而為牧民們解決實際問題。激勵學生學習他們永遠不向困難低頭的拼搏精神,培養學生無論在生活、學習還是未來工作中都能夠樹立正確的人生觀和價值觀。此外,還可以讓學生深入了解兵團畜牧機械設計研發的艱苦過程,提升思想認識,培養創新意識,拓展設計思維。

1 課程內容

“畜牧工程與裝備”是農機類、動科類專業學生一門重要的專業課程,課程具有內容繁雜、知識面廣、實踐性高等突出特點,是一門理論性、綜合性和實踐應用性都很強的課程[2]。課程主要圍繞牧草收獲機械、飼料加工機械、飼養機械、畜產品采集與初加工機械等內容。教學分為理論教學和實踐教學,理論教學主要講述常用畜牧機械的作業要求、一般結構、工作原理和設計方法等知識要點;實踐教學包括結構課,通過學習畜牧工程及裝備的相關內容,了解和熟悉典型畜牧機械的構造、工作原理,掌握畜牧工程及裝備方面的基本理論、基礎知識和基本設計方法,能夠為開展畜牧機械的設計制造及優化改進奠定基礎。通過該課程的學習,學生具備以下能力:1)掌握典型畜牧機械的結構、工作原理和設計方法等專業知識,能夠運用農業機械專業知識及方法對典型畜牧機械及工作過程的工作機理、問題等進行表達與分析;2)能夠運用畜牧機械知識分析總結典型畜牧機械的特征及問題。

2 基于思政元素的課程體系建設

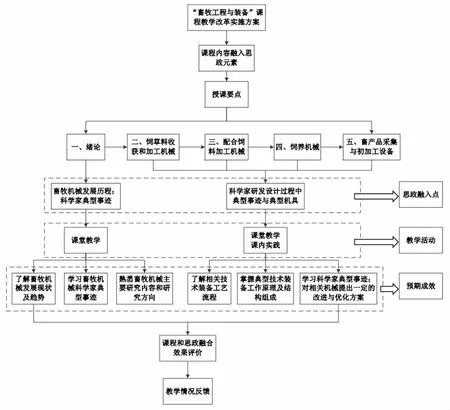

“畜牧工程與裝備”課程主要包括緒論、牧草收獲機械、飼料加工機械、飼養機械、畜產品采集與初加工機械等內容。課程內容融入思政元素,其中,緒論部分主要通過理論教學,實現畜牧機械的發展歷程與科學家典型事跡相融合的教學。其余部分均通過理論教學與課內實踐的方式進行,將相關機械科學家研發設計過程中的典型事跡與典型機具相融合,使學生了解和熟悉畜牧機械發展現狀及趨勢,典型畜牧機械的構造、工作原理、工藝流程、設計方法等。同時,從畜牧機械科學家典型事跡中學習其獨特的設計思想與理念,領悟其刻苦鉆研、不畏艱苦的奮斗精神等。在以上教學基礎上,對課程內容和思政元素融合的效果進行評價,將教學情況進行反饋,如圖1所示。

圖1 “畜牧工程與裝備”課程體系建設

3 基于思政元素的課程改革措施

3.1 完善教學內容,融入思政元素

兵團畜牧機械發展經歷了人工、半機械化、機械化、智能化等階段,是一個不斷豐富的過程。以兵團畜牧機械的發展歷程為脈絡,對富有兵團特色的畜牧機械、具有兵團精神的畜牧機械科學家進行收集匯總,以實物及圖片、文字等形式形成數字化資料。圍繞本課程內容中的緒論、牧草收獲機械、飼料加工機械、飼養機械、畜產品采集與初加工機械等,以具有的典型特征和關鍵時間節點等為依據,對收集的資料進行梳理,發掘鮮為人知的畜牧機械科學家們的故事。將兵團畜牧機械科學家們的精神融入到課程教學內容中,建立兩者的契合點,豐富教學案例資源,形成科學的育人過程。例如,講緒論部分內容時,融入中國第一女拖拉機手梁軍的事跡[3],以其一生與農機事業結緣并為共和國農機事業作出貢獻的故事作為課程引入,以及作為農機事業精神引領。在講到畜牧機械發展現狀及趨勢時,融入農六師天山九場(現第六師一〇四團)戰士萬里趕牦牛事跡以及劉守仁在農八師(現第八師)培育出中國獨一無二的優良細毛羊種的事跡[4],回溯兵團養殖從無到有、從弱到強的奮斗史與發展史,幾代兵團人用心血鑄就兵團畜牧業蓬勃發展。課程內容與思政案例融合,突出畜牧機械在農業機械中占據的重要地位,增強學生認識,讓學生身臨其境地感受老一輩畜牧機械科學家的智慧與精神。

3.2 融入科學家精神,促進思政與課程有效融合

我國能夠從制造業大國轉型為制造業強國的一條重要途徑為工科院校培養具備工匠精神的高端技能型人才——思政教育人才培養新高度,將工匠精神融入思政教育,建立理論與實踐相結合的思政教育人才培養模式[5]。將“立德樹人”以及“全程育人”的思想貫穿于農機類與動科類專業學生的課程教學中。結合思政育人理念,針對“畜牧工程與裝備”課程牧草收獲機械、飼料加工機械、飼養機械、畜產品采集與初加工機械等內容的教學,融合畜牧機械科學家們的典型事跡,使學生在畜牧機械裝備的學習中,體會畜牧機械科學家們特別能吃苦、特別能戰斗、特別能奉獻的高尚精神,透過老科學家們身邊的物品領悟他們治學的態度。例如,在講到飼草料收獲和加工機械章節,課程提到牧草機械化收獲工藝時,融入蒙古牧民科學家鋼普日布等人改進割草機的事跡以及鋼朝魯從牛糞中激發靈感制作熏香的故事[6-7],學習他們創新思想、堅持不懈、精益求精的鉆研精神。通過他們當年的生活工作狀態、設計環境以及指導生產情景等,體現他們的治學方法。在講到飼養機械章節,課程提到飼養機械的基本類型和特點時,融入巷道式孵化機在現代養禽業迅速發展的大背景下逐步占領市場的例子[8]。在此基礎上,為了促進思政與課程有效融合,達到全方位育人的教育目的,完善本課程的課程思政設計,修訂教學大綱、教案和教學課件,優化教學內容,使學生在掌握典型畜牧機械的結構、工作原理和設計方法等專業知識的同時,以畜牧科學家精神為指引,提升自身發現問題、解決問題的能力。

3.3 考核中融入思政,完善評價方式

在教學改革過程中,始終堅持“以學生為主體、以教師為主導”的教學理念,遵循“以典型案例為載體、任務驅動式”的課程教學原則,采用“課堂教學與課下自學相結合,教師講授與互動討論相結合”的方式[9-10],使學生由被動學習轉變為主動學習,建立“學生為主體、教師為主導、先學后講、互動討論、點評補遺”的課堂教學形式。學生以課程內容中牧草收獲機械、飼料加工機械、飼養機械、畜產品采集與初加工機械等為案例對象,開展研究。在考核過程中,以學生任務案例完成情況和思想建設情況相結合的方式進行考核,以專業能力和創新能力為主線,讓學生講清楚任務案例完成的過程中存在什么問題,學習了哪一位科學家的事跡,借鑒了哪一種解決方法,自己有何感想等等。從而了解思政育人的情況,驗證融合思政元素的課程改革效果。同時,學生查閱每個專題相關書籍和文獻,了解畜牧機械設備的相關知識和學科發展方向,進行論文的撰寫,加強對知識的鞏固和能力的提升。此外,建立學生學習情況及時反饋通道,如以“我想對科學家說”“致未來的自己”等為主題講述自己學習某種機械設備的感想,錄制短視頻,并制作二維碼,進行收集匯總。

4 結語

課題組根據“畜牧工程與裝備”課程特點,結合課程知識要點,將兵團畜牧機械科學家的事跡、精神與相關課程內容有效融合,實現課程內容與思政元素緊密結合教學。采用直觀生動、感性與理性相結合的教學方式,課程中老一輩兵團畜牧機械科學家在艱苦環境中創造兵團畜牧機械事業輝煌的事跡,使學生切實感受到老一輩科學家在極其惡劣的條件下迎難而上、自力更生的奮斗精神,從而學習他們身上辛勤勞動、艱苦奮斗的優良品質。融合思政元素進行“畜牧工程與裝備”課程改革,有利于提高學生設計創新能力、塑造學生獨立性人格、培養學生實踐能力、提高學生思想道德水平,促進學生成為德智體美勞全面發展的社會主義人才。