黃芪建中湯聯合奧美拉唑應用于胃潰瘍的效果分析

肖傳

(湖南省衡陽市中醫醫院藥劑科 衡陽 421001)

胃潰瘍主要是由于多種因素導致的胃黏膜屏障破壞,胃酸和胃蛋白酶對黏膜自身進行消化所形成的潰瘍[1]。患者主要表現為上腹痛、惡心、嘔吐、反酸及噯氣等癥狀,疼痛多在餐后1 h 內發生[2]。既往臨床上主要采用西藥治療,但長期用藥易引發不良反應,不利于患者預后。目前中藥治療胃潰瘍逐漸受到廣泛關注,中藥具有毒副作用小以及療效肯定等優勢。鑒于此,本研究探討黃芪建中湯聯合奧美拉唑對胃潰瘍患者的療效。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料將2020 年1~12 月于我院接受診治的120 例胃潰瘍患者納入研究,以隨機抽簽法分成研究組與對照組,各60 例。研究組男35 例,女25例;年齡26~78 歲,平均年齡(45.62±6.01)歲;病程0.4~21.0 年,平均病程(11.85±3.05)年。對照組男37 例,女23 例;年齡25~79 歲,平均年齡(45.68±6.03)歲;病程0.6~20.0 年,平均病程(11.82±3.04)年。兩組一般資料均衡可比(P>0.05)。納入標準:(1)所有患者均經臨床癥狀以及影像學檢查確診為胃潰瘍;(2)入院前均未接受任何相關藥物治療;(3)年齡18 周歲以上;(4)無臨床病歷資料缺失;(5)經臨床檢查確診為幽門螺桿菌感染。排除標準:(1)合并重要臟器病變者;(2)過敏體質或(和)存在相關藥物使用禁忌證者;(3)交流能力障礙或(和)精神異常者;(4)中途退出研究者;(5)同時參與其他研究者;(6)妊娠期或哺乳期女性。所有患者均在知情同意書上簽字,并獲批于醫院醫學倫理委員會。

1.2 治療方法對照組予奧美拉唑等常規治療。阿莫西林膠囊(國藥準字H20073235)500 mg/ 次,口服,3 次/d;替硝唑膠囊(國藥準字H20000382)0.5 g/ 次,口服,2 次/d; 奧美拉唑腸溶膠囊(國藥準字H20113067)20 mg/ 次,口服,2 次/d。連續治療30 d。研究組在對照組基礎上采用黃芪建中湯治療。黃芪建中湯方組方:炙黃芪30g,白芍15 g,桂枝10 g,飴糖20 g,大棗12 g,生姜6 g,炙甘草5 g。加清水煎煮,取汁300 ml,于早晚分服,1 劑/d,連續治療30 d。

1.3 觀察指標比較兩組臨床療效、中醫證候積分、復發率及治療前后血清胃泌素、生長抑素水平。臨床療效判定標準:(1)顯效為臨床癥狀、體征基本消失,相關實驗室指標趨于正常,胃鏡檢查提示潰瘍處于愈合期(H2);(2)有效為臨床癥狀、體征有所減輕,相關實驗室指標有所恢復,胃鏡檢查結果顯示潰瘍處于愈合期(H1);(3)無效為未達上述標準。將顯效和有效計入總有效。中醫證候積分包括嘔吐、反酸、胃脘脹痛、噯氣4 個主要癥狀和口干苦、大便秘結、脈弦滑、舌質紅絳或黃膩苔等次要癥狀,主要癥狀各項評分0~5 分;次要癥狀各項評分0~1 分。總分越高說明癥狀越嚴重。復發判斷標準:停藥后1 個月復查胃鏡結果顯示原本處于愈合期的潰瘍面積增大。

1.4 統計學方法數據應用SPSS22.0 統計學軟件分析,計數資料及計量資料分別用%、(±s)表示,進行χ2、t檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

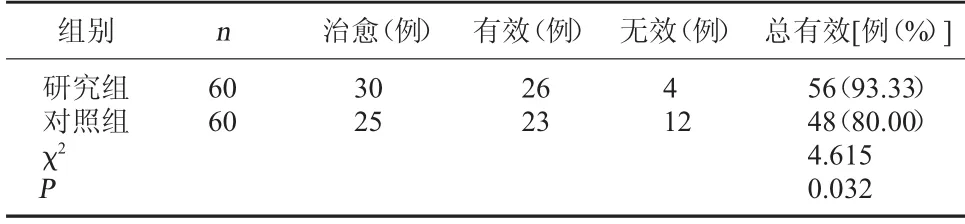

2.1 兩組療效比較研究組治療總有效率高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組療效比較

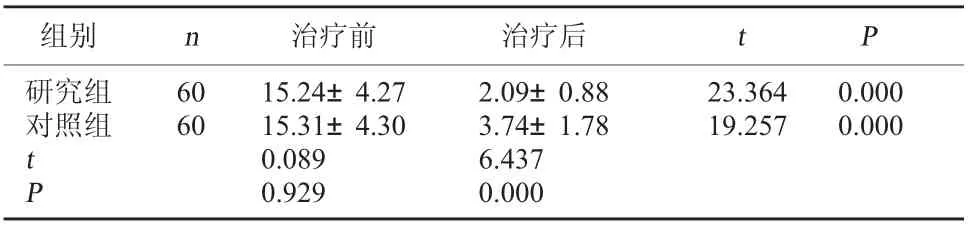

2.2 兩組治療前后中醫證候積分比較兩組治療后中醫證候積分均顯著降低,且研究組降低幅度明顯大于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后中醫證候積分比較(分, ±s)

表2 兩組治療前后中醫證候積分比較(分, ±s)

組別 n研究組對照組60 60 23.364 19.257 0.000 0.000 tP治療前 治療后 t P 15.24±4.27 15.31±4.30 0.089 0.929 2.09±0.88 3.74±1.78 6.437 0.000

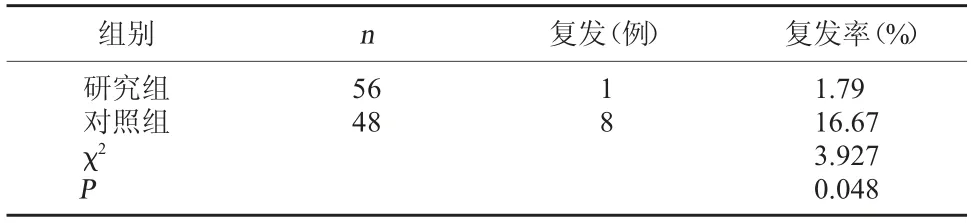

2.3 兩組復發率比較研究組復發率低于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組復發率比較

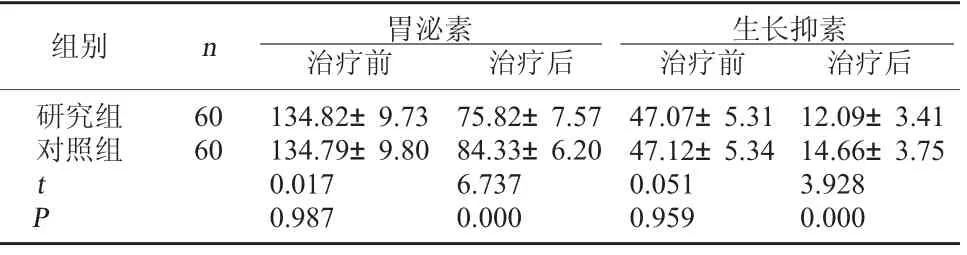

2.4 兩組治療前后血清胃泌素、生長抑素水平比較兩組治療后血清胃泌素、生長抑素水平均明顯降低,且研究組降低幅度大于對照組(P<0.05)。見表4。

表4 兩組治療前后血清胃泌素、生長抑素水平比較(ng/L, ±s)

表4 兩組治療前后血清胃泌素、生長抑素水平比較(ng/L, ±s)

生長抑素治療前 治療后研究組對照組組別 n 胃泌素治療前 治療后60 60 tP 134.82±9.73 134.79±9.80 0.017 0.987 75.82±7.57 84.33±6.20 6.737 0.000 47.07±5.31 47.12±5.34 0.051 0.959 12.09±3.41 14.66±3.75 3.928 0.000

3 討論

胃潰瘍作為消化系統疾病之一,主要因胃酸分泌過多導致胃黏膜出現潰爛樣病變,多發生于中老年人群,且隨著人們生活方式不斷改變以及老齡化問題日益凸顯,胃潰瘍發病人數與日俱增[3]。患者主要臨床表現包括胃痛、噯氣、反酸等,病情若未得到積極有效的控制,極易進展成胃出血、胃穿孔,甚至胃癌等[4]。目前臨床上針對胃潰瘍以藥物治療為主,其中西藥主要選擇質子泵抑制劑治療,常見藥物有奧美拉唑,可通過抑制胃酸分泌、抑制幽門螺桿菌活性等途徑發揮治療作用。雖然奧美拉唑可有效改善患者潰瘍情況,但其抗菌活性不強,長期使用易出現耐藥性,加之幽門螺桿菌在胃液中生長會自動解離,從而增加殺菌難度,且易反復發作。中醫認為,胃潰瘍屬“胃脘痛”范疇,主要病機可能與脾胃虛弱、氣滯不暢等相關。飲食所傷、情志不遂以及外感邪氣等均為該病的主要發病因素,會導致脾胃受傷、橫逆反胃、胃氣壅滯。因此,臨床治療可通過增強機體抵抗力以及免疫力,繼而發揮治療效果。黃芪建中湯最早記載于東漢張仲景的《傷寒雜病論》中,目前已在多種脾胃疾病的治療中得到廣泛應用,主要機制有寒熱兼用、協調陰陽、攻補配合、調和虛實等。

本研究結果表明,研究組治療總有效率相比對照組更高,說明黃芪建中湯與奧美拉唑聯合應用于胃潰瘍患者具有顯著臨床療效。黃芪建中湯以黃芪作為君藥,可發揮益氣補血的作用,從而促進胃潰瘍面的快速愈合;白芍為臣藥,與君藥共用,發揮明顯止痛作用;飴糖、大棗、生姜、炙甘草、桂枝為輔藥,前三者起到溫胃補血、止嘔緩急的作用,炙甘草具有明顯益氣健脾、理氣調肝功效,同時可發揮生肌斂潰、驅邪扶正的作用,桂枝具有健胃溫陽作用。諸藥共用,具有養血益氣、補虛溫中與溫陽斂陰的功效。此外,研究組與對照組治療后中醫證候積分相比治療前更低,研究組比對照組更低,表明黃芪建中湯與奧美拉唑聯合應用于胃潰瘍患者中有利于緩解臨床癥狀。究其原因,黃芪不但具有補氣固表的作用,同時具有顯著的抗潰瘍作用,可明顯減少潰瘍范圍,而且可發揮抗炎與增強機體免疫功能的作用,有利于潰瘍的愈合;白芍可發揮抗菌、抗炎的功效;生姜可改善腹痛、腹脹癥狀;炙甘草可顯著改善脾胃虛弱、脘腹疼痛等;大棗[5]具有中和藥性、健脾益胃的作用。由此可知,黃芪建中湯具有抑制胃酸分泌、健脾開胃、增強機體免疫功能的功效,從而有效緩解患者各項臨床癥狀。

另外,研究組復發率相比對照組更低,提示黃芪建中湯與奧美拉唑聯合應用有效降低胃潰瘍患者的復發風險。主要原因在于上述兩藥聯合應用,可促進患者胃潰瘍創面的愈合,加快幽門螺桿菌的清除,從而降低復發風險。研究組治療后血清胃泌素、生長抑素水平均低于對照組。其中胃泌素具有促進胃組織大量釋放組胺的作用,進一步刺激胃酸的分泌,對胃腸道黏膜營養以及血供產生影響。生長抑素水平的失調極易導致胃酸和胃蛋白酶分泌異常,繼而介導胃潰瘍的發生、發展過程。黃芪建中湯與奧美拉唑聯合應用,可降低血清胃泌素、生長抑素水平,進而有助于胃潰瘍的愈合。

綜上所述,黃芪建中湯與奧美拉唑聯合應用于胃潰瘍患者,療效顯著,有助于減輕臨床癥狀,安全性較好,臨床推廣應用價值較高。