經側裂入路開顱血腫清除術治療基底節區腦出血療效觀察

陳東甫

(河南省長垣市人民醫院神經外科 長垣 453400)

高血壓基底節區腦出血(Hypertensive Basal Ganglia Hemorrhage, HBGH) 為臨床常見腦血管疾病,具有發病急驟、病情重、致殘率高等特點,患者臨床多表現為惡心、嘔吐、昏迷等癥狀,嚴重者會出現脈搏減慢、呼吸障礙、中樞性衰竭等,嚴重危及患者生命安全[1~2]。骨瓣開顱顳中回入路手術為臨床針對HBGH 患者的常用治療手段,可有效清除血腫,但對機體產生創傷較大,術后易引發肺部感染、癲癇、腦疝等并發癥,影響預后。近年來,隨醫療技術不斷發展,顯微技術已逐步應用于臨床神經外科開顱手術中, 顯微鏡下經側裂入路開顱血腫清除術(Craniotomy to Clean Hematoma, CCH) 具有創傷小、準確性高等優勢[3]。本研究旨在探究顯微鏡下經側裂入路CCH 治療HBGH 的效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2018 年6 月~2020 年5 月我院收治的100 例HBGH 患者,按手術方案不同分為A 組和B 組,各50 例。A 組女21 例,男29 例;年齡44~77 歲,平均(60.48±5.26)歲;病程1~5 h,平均(3.29±0.67)h;身體質量指數19.3~27.4 kg/m2,平均身體質量指數(22.46±1.13)kg/m2。B 組男28 例,女22 例;年齡43~77 歲,平均(61.08±5.21)歲;病程1~5 h,平均(3.35±0.61)h;身體質量指數18.9~27.6 kg/m2,平均身體質量指數(22.73±1.04)kg/m2。兩組基線資料(年齡、性別、病程、身體質量指數)均衡可比(P>0.05)。

1.2 納入排除標準(1)納入標準:經MRI、頭顱CT、DSA 等檢查確診為HBGH;符合手術指征;患者家屬知情本研究,簽署知情同意書。(2)排除標準:伴呼吸衰竭;有精神疾病史;患顱內腫瘤;合并嚴重器質性疾病、血液系統疾病;雙側瞳孔散大。

1.3 手術方法兩組均行氣管插管全麻,術后即刻及術后12 h 復查CT,了解血腫清除情況及再出血情況,并予以常規抗感染、脫水降顱壓、維持水電解質平衡、營養支持等綜合處理。

1.3.1 A 組接受顯微鏡下經側裂入路CCH 治療。顳骨處鉆孔,以銑刀作直徑3~5 cm 骨瓣,懸吊硬腦膜,并予以125 ml 20%甘露醇注射液(國藥準字H51022149)靜滴;切開硬腦膜(十字型),在顯微鏡輔助下將基底池打開,釋放腦脊液,松解蛛網膜(外側裂中上部),將血管分離;打開側裂池,顯露大腦中動脈及下方島葉前外側,切開島葉皮層1.0~1.5 cm(要求選擇無血管區),將血腫吸出(多角度實施);電凝止血,同時以生理鹽水沖洗,分層關顱,引流管放置于硬膜外。

1.3.2 B 組接受骨瓣開顱顳中回入路手術治療。作10~15 cm 額顳切口(馬蹄形),骨瓣9 cm×10 cm,經顳中回入路,確認血腫腔,清除血腫原則同A組,減張修補縫合,常規留置引流管。

1.4 觀察指標(1)圍術期指標:手術時長、住院時長、術中失血量、術后昏迷結束時間。(2)血腫清除率。(3)術后3 個月以日常生活能力評估療效,Ⅴ級:植物生存;Ⅳ級:意識清楚,但需長期臥床;Ⅲ級:可拄拐行走;Ⅱ級:可獨立生活;Ⅰ級:日常生活完全恢復。(4)術后并發癥發生率,包括消化道出血、肺部感染、癲癇、腦疝、術后再出血。

1.5 統計學分析采用軟件SPSS22.0 分析數據,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用率表示,采用χ2檢驗,等級資料進行Ridit 分析,采用U檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組圍術期指標對比與B 組對比,A 組術后昏迷結束時間、手術時長、住院時長較短,術中失血量較少(P<0.05)。見表1。

表1 兩組圍術期指標對比( ±s)

表1 兩組圍術期指標對比( ±s)

組別 n 手術時長(min)術后昏迷結束時間(h)A 組B 組住院時長(d)術中失血量(ml)50 50 tP 105.62±23.77 142.83±27.62 7.221<0.001 17.81±4.62 24.37±5.06 6.770<0.001 94.82±20.56 276.54±45.15 25.901<0.001 6.12±2.56 8.94±2.65 5.412<0.001

2.2 兩組血腫清除率對比A 組血腫清除48 例,血腫清除率為96.00%(48/50);B 組血腫清除40例,血腫清除率為80.00%(40/50)。與B 組比較,A組血腫清除率明顯更高(χ2=6.061,P=0.014)。

2.3 兩組療效對比A 組療效優于B 組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組療效對比[例(%)]

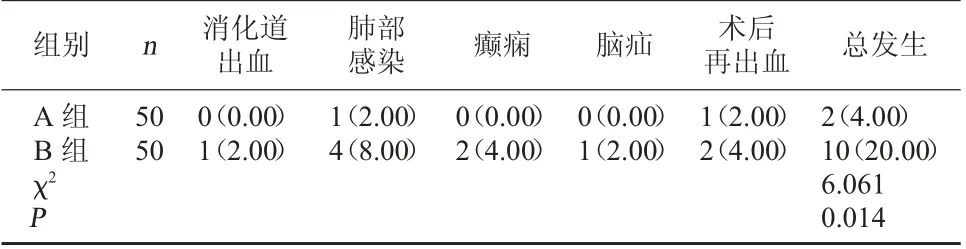

2.4 兩組并發癥發生率對比與B 組對比,A 組術后并發癥總發生率較低(P<0.05)。見表3。

表3 兩組并發癥發生率對比[例(%)]

3 討論

HBGH 為臨床常見神經外科疾病,多是由于情緒激動、過度體力勞動、腦力勞動及其他因素導致血壓劇烈升高,造成腦血管發生破裂出血所致,其中以豆紋動脈破裂最為多見[4~5]。HBGH 發病兇險且急驟,發病20~30 min 即會形成血腫,嚴重者可造成死亡[6]。因此,臨床應采取積極有效措施,以控制病情進展。

臨床針對HBGH 患者多以骨瓣開顱顳中回入路手術治療,該術式可于直視下將血腫清除,但醫源性損傷相對較大,易對機體正常腦組織產生一定程度的損傷,進而易引發癲癇等后遺癥發生。與骨瓣開顱顳中回入路手術治療HBGH 相比,顯微鏡下經側裂入路CCH 具有以下幾點優勢:(1) 外側裂入路,經腦組織自然間隙進至血腫腔,與其中心區域更接近,利于縮短術中操作路徑,加之顯微鏡放大功能,可使術野更加清晰,更利于術者操作,進一步縮短手術時長[7];(2)利用顯微鏡放大功能,術野更加清晰,更利于清除血腫,且更易找出出血責任血管,更利于精準止血,減少術后并發癥發生;(3)通過腦組織自然間隙進入血腫腔,加之顯微鏡輔助,可有效避免對傳導纖維束及顳葉產生損傷,減少腦壓板對腦組織長時間牽拉,進而有效避免加重腦組織損傷及神經功能損傷,減少醫源性損傷,更利于患者術后快速恢復[8~9]。本研究結果顯示,與B 組對比,A 組術后昏迷結束時間、手術時長、住院時長較短,術中失血量較少,血腫清除率明顯更高(P<0.05);A 組療效優于B 組(P<0.05);與B 組對比,A 組術后并發癥總發生率較低(P<0.05)。可見顯微鏡下經側裂入路CCH 治療HBGH 在縮短手術時長方面更具優勢,且更能有效清除血腫,減少術中失血量,降低并發癥發生風險,更利于患者術后身體恢復,提高療效。但行顯微鏡下經側裂入路CCH 時仍需注意該術式操作相對復雜,對施術者技術要求較高。此外,該術式不適用于血腫量>70 ml、顱內壓嚴重升高者,因上述類型患者外側裂分離較困難,易對腦組織在成牽拉性損傷,應嚴格掌握適應證。

綜上所述,顯微鏡下經側裂入路CCH 治療HBGH 能有效提高手術療效,具有出血少、手術時長短、術后恢復快、血腫清除率高、并發癥少等優勢,值得臨床推廣。