福田紅樹林生態公園浮游植物群落結構季節變化特征

陳葉花 李俊杰 謝愷琪 黃淑燕 郭青青 雷安平 張 華,4*

(1 深圳大學生命與海洋科學學院,深圳市海洋生物資源與生態環境重點實驗室,廣東 深圳 518071;2 深圳市紅樹林濕地保護基金,廣東 深圳 518040;3 深圳灣實驗室, 廣東 深圳 518132;4 深圳市環境科學研究院,廣東 深圳 518022)

浮游植物是指分布于淡水、半咸水或咸水等水域上層進行浮游生活的微小植物,個體極其微小,需要借助各種顯微鏡才能觀察到其大小和形態特征。一般來說浮游植物就是指浮游藻類,具有高生命力、高繁殖力、對外界環境變化很敏感等特征(嚴如玉等, 2020)。其種群結構會隨空間和時間發生變化,種類組成也因水體有機質和營養鹽類含量的不同而有顯著差別(嚴如玉等, 2020; 王艷等,2020)。

城市公園水體是城市生態系統的重要組成部分,在構建城市景觀、調節城市氣候、創造適合城區居民生活和工作環境方面的作用尤為突出。近年來很多生態公園景觀水體富營養化加劇,其關注度逐年增加。浮游藻類調查常被用作其水體營養狀態判斷和公園水質管控的重要依據(朱明明等, 2020; 張平等, 2017; 朱為菊等, 2014)。本研究調查了深圳福田紅樹林生態公園的浮游藻類種類多樣性,掌握該公園水體浮游藻類種類組成、空間分布及季節變化情況,以期為福田紅樹林的保護和管理提供基礎數據和參考。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

深圳福田紅樹林生態公園(113°56′~114°3′ E,22°30′~22°32′ N)位于福田紅樹林國家級自然保護區東側,南面為深圳灣海域,與香港米埔自然保護區隔河相望,面積約38 hm2,是深圳灣濕地的重要組成部分(石婷等, 2015)。深圳福田紅樹林生態公園由福田區人民政府等5家政府機構共同建設,于2015年12月正式向公眾開放,是一個集生態修復、科普教育、休閑游憩等功能為一體的城市公園。

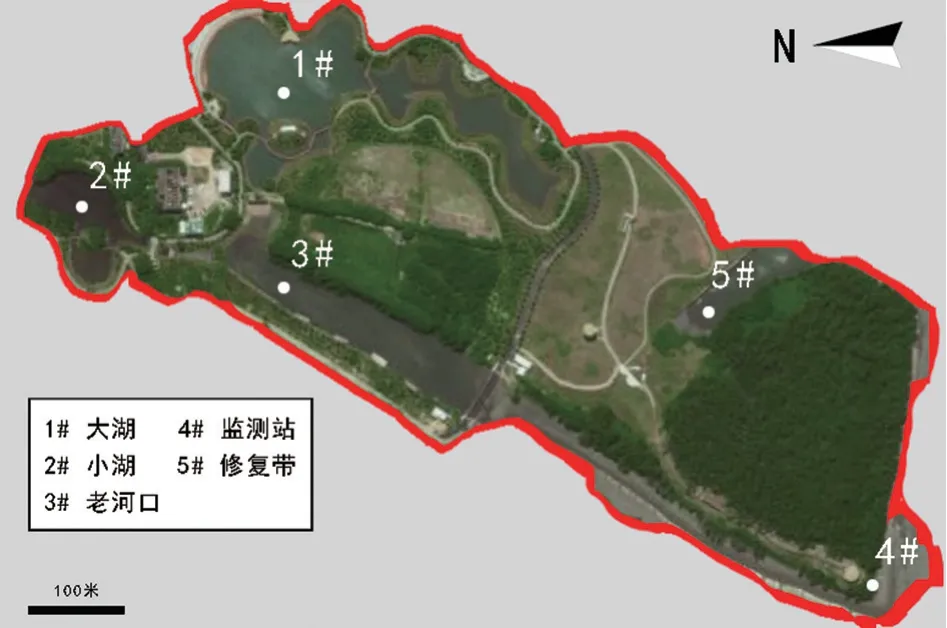

根據該生態公園的水體分布特征,共設置了5個采樣點:大湖(1#)、小湖(2#)、老河口(3#)、監測站(4#)和修復帶(5#)(圖1)。本次研究分別于2019年1月、4月、7月和10月進行4次樣品采集,其中監測站和修復帶于2019年4月開始采樣調查。

圖1 福田紅樹林生態公園水質采樣點位置圖Fig.1 Location of sampling sites in Futian mangrove ecological park

以上5個采樣點生境差別較大:小湖周邊水生高等植物豐茂,水體封閉,豐水期最深超過4 m;大湖水面開闊,深度較淺,清澈見底,有時從河口抽水來補充;修復帶位于海域內灣處,周圍水生植物較多;老河口水體與海水相連,水體流動性強,泥沙含量較高;監測站周圍有灘涂,經常有來自深圳灣的活水補充,水體泥沙含量很高。

1.2 樣品采集與分析

用25#的浮游生物網采集樣品,沉淀濃縮固定后用于浮游藻類鑒定。用有機玻璃采水器采集表層水樣2 L,用15‰Lugol’ s試劑固定后靜沉24~36 h,轉入定量標本瓶中定容并標記。觀察時將濃縮樣搖勻,取0.1 mL于血球計數板中,置于10×40倍顯微鏡下對各種藻類進行個體計數。一般每樣計數2片(如果2片的數值與其平均值之差>±15%,需進行第3片計數),換算出1 L水樣中所含藻類的個體數量(趙先富等, 2005;胡方凡等,2011)。

1.3 水質狀況

從水體鹽度來看,小湖為淡水湖泊,鹽度最低,其鹽度為0.21‰~0.35‰;大湖為半咸水,水體鹽度范圍為0.43‰~5.48‰;修復帶、監測站、老河口的鹽度最高,因為水體與海水相連,均為半咸水,水體鹽度分別為1.30‰~11.61‰、0.67‰~14.10‰、1.21‰~11.61‰。5個樣點均在冬季鹽度最高,春夏季由于降水充沛而鹽度較低,秋季鹽度較春夏季高。

水體營養鹽的含量和季節方面,大湖、小湖的氮含量遠比其它幾個點低,水體氮含量為1.09 ~2.33 mg/L、1.34~2.35 mg/L,修 復 帶、監測站、老河口的水體氮含量為3.59~6.69 mg/L、3.43~6.55 mg/L、2.67 ~8.10 mg/L,但季節變化不明顯;大湖和老河口磷含量很低,為0~0.37 mg/L、0.07~0.36 mg/L,其次是小湖,為0~0.44 mg/L,修復帶、監測站的水體磷含量分 別 為0.03~1.02 mg/L、0.11 ~0.56 mg/L。

1.4 多樣性分析

多樣性指數可用來表示物種的數量和物種分布的均勻性,多樣性指數越高,說明群落越穩定,抵抗外界干擾的能力就越強。群落的物種數量越多,多樣性指數值就越大,多樣性指數與種群個體數量也相關(王江源等, 2011)。本研究主要計算Shannon-Weiner多樣性指數(H′)、Margalef物種豐富度指數(H)和Simpson優勢度指數(D)(沈韞芬等, 1994)。

2 結果與分析

2.1 浮游植物組成

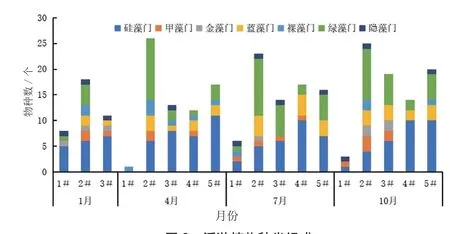

本研究共鑒定出浮游植物7門55屬69種,各門藻類種屬數依次為:硅藻(Diatom)15屬22種,綠藻(Chlorophyta)20屬26種,藍藻(Cyanophyta)9屬9種,甲藻(Dinoflagellate)4屬5種,隱藻(Cryptophyta)1屬1種,裸藻(Euglena)3屬3種,金藻(Chrysophyta)3屬3種。各采樣點浮游植物物種數季節變化見圖2。

圖2 浮游植物種類組成Fig.2 Species composition of phytoplankton

硅藻中以小環藻屬(Cyclotella)、舟形藻屬(Navicula)、菱形藻屬(Nitzschia)為主;綠藻以柵藻屬(Scenedesmus)、十字藻屬(Crucigenia)、卵囊藻(Oocystis)、小球藻(Chlorella vulgaris)的種類為主;藍藻中以偽魚腥藻屬(Pseudanabaena)、平裂藻屬(Merismopedia)的種類為主;甲藻以裸甲藻屬(Gymnodinium)、多甲藻屬(Peridinium)、擬多甲藻屬(Peridiniopsis)的種類為主;裸藻中以囊裸藻屬(Trachelomonas)為主;金藻中以金杯藻屬(Kephyrion)和錐囊藻屬(Dinobryon)為主。

2.2 浮游植物密度與優勢類群

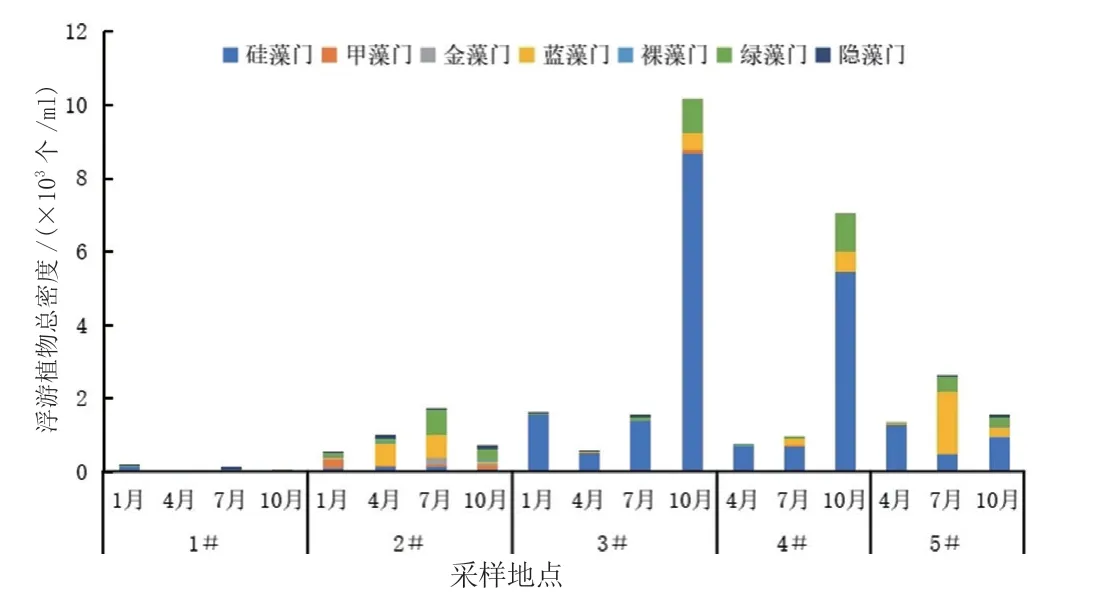

浮游植物的密度變化見圖3,5個采樣點的藻類密度差異很大,而且隨著季節變化。老河口的年均藻密度最高(3.47×103個/mL),其次為監測站(2.92×103個/mL)、修復帶(1.84×103個/mL)、小湖(1.00×103個/mL),大湖的藻密度最低(0.09×103個/mL)。

在季節變化方面,大湖的藻密度在1月最高,為0.19×103個/mL,小湖、修復帶的藻密度在7月最高,分別為1.73×103個/mL、2.6×103個/mL,監測站和老河口藻密度保持逐月增加的趨勢,在10月最高,分別為7.06×103個/mL、10.18×103個/mL。

5個采樣點浮游植物的種類組成與優勢類群差異較大(圖3)。大湖的種類較少,無明顯優勢門。小湖的優勢門變化情況為:1月為甲藻,4月為藍藻,7月和10月主要以綠藻為優勢。修復帶的優勢種變化情況為:4月為硅藻,7月為藍藻,10月為硅藻。監測站與老河口相似,全年以硅藻為優勢種。

圖3 不同月份浮游植物總密度Fig.3 The total density of phytoplankton in different months

2.3 多樣性指數

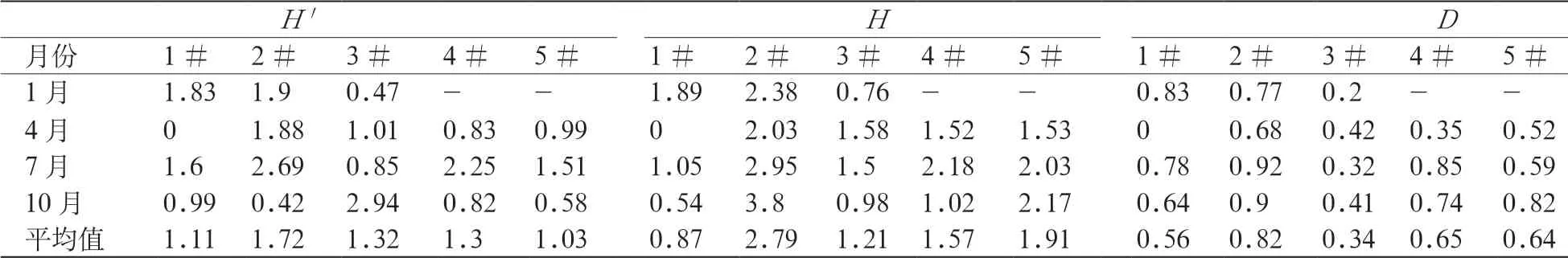

多樣性指數表示群落結構的復雜程度,反映兩方面的內容:(1)群落內種的數量;(2)各種內個體數的均等性,即種數越多,而且各個種的個體數相等,多樣性就越大(劉書宇等, 2007)。分析了5個采樣點在4個季度的H′、H和D指數,結果顯示:福田紅樹林生態公園的浮游藻類多樣性指數存在較大的時空差異,H′變化范圍為0~2.94,平均值1.29;H變化范圍為0~3.8,平均值為1.67;D變化范圍為0~0.92,平均值0.60(表1)。

表1 浮游植物群落結構多樣性指數Table 1 Diversity index of phytoplankton community structure

水體越干凈,多樣性指數越高;水體如果被污染,多樣性指數會降低(劉忱等, 2015)。但也有學者提出質疑,用多樣性指數表示浮游生物的群落特征雖應用廣泛,但受多種因素的影響,如樣品大小、鑒定程度以及水質狀況等,而且用多樣性指數表征水體污染程度時對水質的要求也有一定范圍。例如,在極清潔的水體中,由于水體的寡營養而導致浮游植物的種類和數量都不多,這時多樣性指數也很低。也有學者在計算重污染水體的多樣性指數時,得到重污染水體的多樣性指數高,而與其它指標相關性不好的結果(董立新等, 2017; 張景平等, 2010)。

本研究中,大湖浮游藻類的種類和數量較少,多樣性指數很低,但大湖的水質狀況很好。因此,用多樣性指數表示水體污染程度時,需結合水質參數進行綜合評價。

3 討論

3.1 浮游植物群落季節變化

浮游植物群落結構的季節變化主要受水溫和營養鹽影響。大湖營養鹽的含量極低,浮游植物種類一直很少。小湖為淡水湖泊,與天然湖泊類似,氣溫較低時適合硅甲藻類生長,氣溫較高時適合藍綠藻生長(王國濤等, 2021);修復帶位于海域內灣處,但其周圍水草豐茂,水體在夏季營養鹽的含量較高,因此出現了與小湖類似的夏季藍綠藻優勢現象。而老河口、監測站位于河口處,不同于淡水湖泊,全年均以硅藻為絕對優勢。

3.2 水質評價

以浮游植物種類和數量為依據,結合水質參數,可以對水體進行水質判斷,從而提出合理的水體管理建議。對于淡水水體,提出了用藻類群落組成和優勢種群的變化來評價水體污染的方法(表2)(金相燦等, 1990),故小湖適用,其它幾個監測點屬于半咸水水體,不適用于該方法。1月小湖的優勢種是甲藻門的裸甲藻,4月優勢種是藍藻門的偽魚腥藻;7月優勢種是藍藻門的平裂藻,金藻數量也較多;10月綠藻門的小球藻為優勢種。由優勢種群來判斷,小湖處于貧營養或中營養水平。結合小湖的水質參數,小湖的總N、P含量在調查期間均比較低,pH值介于微酸性到微堿性間,也說明小湖目前處于較低的營養水平階段。

表2 不同營養類型湖泊中常見主要浮游植物群落特征Table 2 Main phytoplankton community characteristics in lakes with different trophic types

從優勢種來看,老河口、監測站和修復帶3個樣點大部分季節的優勢種是硅藻類,主要有舟形藻、小環藻、菱形藻,小環藻和菱形藻為可引發水華或赤潮的藻類。修復帶在調查期間菱形藻數量較多,并且不同月份先后發現了不少的骨條藻、根管藻、海鏈藻,這幾種藻是常見的赤潮藻,容易造成水質惡劣,對漁業及其它水產動物帶來嚴重危害。監測站和老河口中硅藻占絕大多數,但菱形藻和小環藻有上升的趨勢,并且在10月密度較高,雖然調查期間沒有發生赤潮,但有潛在的威脅,值得注意。建議以浮游植物多樣性指數和水質參數進行水體污染程度評價。除水體中的N、P等營養鹽外,浮游藻類的群落結構還受外界條件的影響,而且藻類的生活史很短,在短期之內能急劇繁殖,也能快速消亡,群落結構變化較快。應加大監測頻次,準確地反映浮游藻類群落結構的變化,利用浮游藻類評價水質必須結合水質的其它指標。

4 結論

福田紅樹林生態公園共觀察到浮游植物55屬69種,主要由綠藻門(20屬26種)、硅藻門(15屬22種)和藍藻門(9屬9種)組成,同時還有少量的裸藻、隱藻、甲藻、金藻等其他藻類(合計11屬12種)。浮游植物密度在5個采樣點差異大,而且隨季節變化大。大湖的藻密度在各個季度均較低,小湖和修復帶藻密度相對較高,7月有明顯的夏季高峰,分別為1.73×103個/mL、2.6×103個/mL,監測站和老河口藻密度在秋季達到最高峰,分別為7.06×103個/mL、10.18×103個/mL,主要歸因于舟形藻和小環藻等硅藻的大量增殖。5個樣點H′、H和D指數均較低,且季節變化大。