小灤河國家濕地公園現狀與保護恢復對策

崔淑軍

(圍場滿族蒙古族自治縣林業和草原局,河北 圍場068450)

小灤河發源于圍場壩上地區機械林場陡林子興安嶺,是灤河水資源較豐富、流量最穩定的一條支流。多年來,由于當地居民過度開墾、放牧和農田灌溉等活動,區域內自然生態系統遭到破壞,抗干擾和自然恢復能力減弱。草場沙化嚴重,濕地面積萎縮,瀕危野生動植物生境遭到嚴重破壞,導致區域內濕地生態系統脆弱和不穩定(陸健健等, 2006)。2013年經國家林業局批準設立小灤河國家濕地公園建設試點,2018年通過國家林業局驗收,濕地公園總面積250.3 hm2。濕地公園以小灤河為載體,以濕地資源保護、生態整治修復為根本,以現有河流濕地、草本沼澤濕地為基礎,以保護與恢復珍貴的草甸濕地資源、護衛京津冀水源涵養生態功能區、保護珍稀瀕危動植物棲息地為目標,建成集濕地生態保護與恢復、濕地科研與科普宣教、濕地生態體驗為一體的國家級濕地公園。

1 濕地資源現狀

濕地公園地處內蒙古高原和冀北山地的匯接地帶,行政區位于河北省圍場縣境內西北部壩上地區,與塞罕壩機械林場相毗鄰。主要濕地類型為河流濕地和沼澤濕地,河流濕地以小灤河為主,濕地公園境內全長6.4 km,面積33.9 hm2,為永久性河流,流量穩定,全部為自然駁岸,兩側為河柳林。沼澤濕地以草本沼澤和河柳林灌叢沼澤為主,面積151 hm2,常年積水。

濕地公園有植物518種,野生動物273種,有國家Ⅰ、Ⅱ級稀有野生動物黑鸛(Ciconia nigra)、大鴇(Otistarda)、鴛鴦(Aix galericulata)、大天鵝(Cygnus Cygnus)、細鱗鮭(Brachymystax lenok)等20余種 ;有綬草(Spiranthes sinensis)、手參(Gymnadenia conopsea)、角盤蘭(Herminium monorchis)等國家Ⅱ級保護蘭科植物和河北省重點保護植物金蓮花(Trollius chinensis)等10余種,生物多樣性豐富。

2 濕地保護工作成效

2.1 濕地面積增加

通過圍欄保護、封灘禁牧、退耕還濕、水系疏通、圍堰蓄水等工程措施(張學峰, 2016),加大濕地公園濕地保護恢復力度,濕地面積增加,草本沼澤濕地逐步得到恢復,濕地資源豐富,濕地功能顯現。

2.2 生物多樣性增加

在濕地公園建設鳥類棲息地、細鱗鮭保護小區、蘭科植物保護小區,實施金蓮花人工恢復與保護工程,禁止濫捕、亂獵、濫采等行為,濕地公園生物多樣性逐漸增加。目前濕地公園現有植物520多種,動物270多種,生物多樣性豐富。

2.3 基礎設施完善

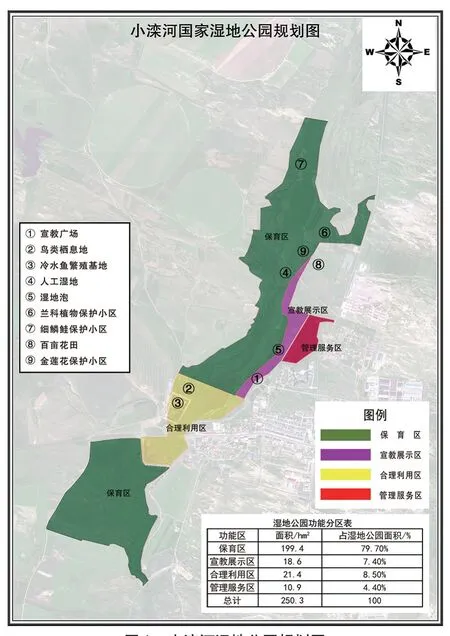

根據濕地公園總體規劃(圖1),濕地公園建有管理中心、野生動物救護中心、防火瞭望塔;宣教中心、宣教長廊 ;主題廣場、生態停車場 ;觀景平臺、濕地植物展示園等。基礎設施完備,功能齊全。

圖1 小灤河濕地公園規劃圖Fig.1 Planning map of the Xiaoluanhe national wetland park

2.4 提高社區福祉

濕地公園的建設改善了社區生態環境,通過濕地的保護恢復,自然濕地吸引了大量游客來此觀光,為當地社區帶來更多經濟來源。農家游、土特產品售賣、餐飲、民宿不斷發展,濕地公園建設用工、管護用工等為社區群眾提供就業渠道,增加當地社區群眾經濟收入,不斷提高社區群眾的生活福祉。

3 存在的問題

3.1 土地權屬不一致,保護與恢復難度大

在濕地公園批建之前,濕地公園的土地使用權屬不一致,其中企業開發用地63.3 hm2,政府收儲用地10 hm2,個人承包用地87 hm2,村、組集體土地20.5 hm2,水庫淹沒區60 hm2,耕地9.5 hm2。土地使用權屬和利用形式的不一致,給濕地公園的濕地保護與恢復帶來很大困難。

3.2 濕地公園周邊多耕地,點面源污染嚴重

濕地公園呈狹長分布,并在小灤河流域的低洼處,周邊高地被農用耕地包圍,面積約233.5 hm2。由于當地是牧區,大面積耕種土豆和青貯玉米,并施用大量化肥、農藥,抽取小灤河的水灌溉。因此,農耕對濕地公園造成嚴重的點面源污染,并使小灤河水量減少。

3.3 過度放牧,濕地萎縮、沙化、棲息地破碎

由于濕地公園地處牧區,濕地水草豐茂,大量牲畜放牧。據調查,濕地公園放牧的牲畜有牛2 200頭,馬180匹,羊1 650只,常年在濕地內放牧啃食,造成水系堵塞,大面積濕地萎縮,草場沙化,濕地面積破碎化,生物多樣性減少。

3.4 小城鎮開發建設,濕地公園配套設施用地緊張

由于濕地公園坐落在御道口鎮的御道口村,隨著美麗鄉村和小城鎮建設的不斷發展,建設用地相對緊張。加之濕地公園面積較小,原劃分的管理服務區大部分是濕地,為了減少占用濕地面積,濕地公園管理服務配套設施用地緊張。

3.5 觀光人數較多,對濕地造成不同程度破壞

由于多年來的濕地保護與恢復,濕地面積不斷增加,生物多樣性增加,生態環境好轉。據近2年的統計,每年來此觀光人數約20萬人次,給濕地公園的管理和保護帶來一定負擔。

4 保護管理對策

4.1 草場流轉,統一管理

針對土地權屬不一致、保護管理難度大的問題,縣財政籌集資金約3 000萬元,將濕地公園內不同權屬的濕地草場按照保護與恢復建設需要進行分類,并全部流轉,統一使用年限,納入濕地公園統一管理。同時根據濕地保護類型確定草場流轉價格,常年被水淹沒地塊每667 m2流轉費用500元/a,季節性被水淹沒地塊每667 m2流轉費100元/a,流轉年限40 a,流轉費一次性付清,同時對地上物品給予補償。

4.2 退耕還林還濕,控制污染

與當地農戶協商,簽訂土地流轉協議,將公園周邊的耕地進行流轉,共流轉耕地面積65.4 hm2,流轉期到第2輪土地承包期結束。根據耕地分布情況及地理位置,進行退耕還林或退耕還濕,其中退耕還林面積9.7 hm2,栽植本地鄉土樹種防護林帶;退耕還濕面積55.7 hm2,以栽植金蓮花等宿根鄉土植物為主,促進濕地自然恢復,擴大濕地面積,有效減少周邊環境對濕地公園的污染,同時提高了濕地景觀效果。

4.3 封灘禁牧,恢復草本濕地

根據濕地公園管理辦法和地方政府封山禁牧管理辦法,在濕地公園周邊設置圍欄13.4 km,對濕地公園全封閉管理,禁止人畜隨意進入濕地。濕地草場流轉后由濕地公園統一管理使用,規定放牧和禁牧時間。按照當地氣候特點,在每年立秋后15 d定期打草,每年6月1日—9月30日為禁牧期,其他時間劃定區域實行限制性放牧。經實地調查對遭到破壞堵塞的水系進行疏通,圍堰蓄水,修復萎縮、沙化、棲息地破碎的濕地,疏通水系3.5 km,圍堰長1.5 km,蓄水面積43.3 hm2。

4.4 社區共建,緩解設施用地供需矛盾

為使濕地公園基礎設施建設少占濕地,在政府協調下拆遷部分社區用房,使用政府收儲地建設濕地公園停車場1.1萬m2。在停車場建設售賣亭30個,提供給社區群眾無償使用,為當地社區群眾脫貧致富提供便利。將社區廢棄荒地垃圾場進行改造,以社區共建形式建設濕地公園主入口廣場1.7萬m2,為社區群眾提供日常休閑場所。利用鄰近濕地公園的村有集體林地建設濕地公園宣教廣場3.4 hm2,為社區群眾及當地寄宿制小學提供休閑、娛樂及自然教育場所。通過社區共建,有效地緩解了濕地公園基礎設施建設用地供需矛盾(馬廣仁, 2012)。

4.5 申報景區,以門票形式控制游客數量

借鑒其他濕地公園成功的管理經驗,經當地政府同意依托國有企業成立旅游開發有限公司。2019年度以公司名義將濕地公園申請為3A級景區,批復景區門票價格。按照A級景區標準,對公園進行嚴格管理,依據濕地公園環境承載力,有效控制人員超量對濕地公園的破壞(宋春玲等,2008;張玉鈞,2012)。