農(nóng)村低保戶形象的社會認知及其政策效應(yīng)

賀璇

〔中圖分類號〕D035.1 〔文獻標識碼)A 〔文章編號〕0447-662X(2021)09-0111-08

一、農(nóng)村低保政策的效果:政策認知的新視角

農(nóng)村低保是一種典型的兜底保障,是社會救助體系的重要組成部分。隨著保障水平大幅度提升,低保戶作為政策目標群體,可按月/季度穩(wěn)定地領(lǐng)取補助收入,生產(chǎn)生活得到了持續(xù)性保障。據(jù)民政部2020年發(fā)布的公報顯示,2019年我國城鄉(xiāng)居民低保對象共有4316.3萬人,農(nóng)村低保平均標準達到每人每年5335.5元,平均每人每月約445元。在脫貧攻堅工作中,農(nóng)村低保政策發(fā)揮著保基本的重要作用,農(nóng)村最低生活保障政策與精準扶貧政策的銜接是推動全面脫貧的有效機制。然而,農(nóng)村低保政策在發(fā)揮著促進社會公平、維護社會秩序穩(wěn)定功能的同時,也面臨著福利保障水平提升但低保戶能力發(fā)展不足的困境,低保政策的有效執(zhí)行已經(jīng)成為鄉(xiāng)村事務(wù)治理中的一個綜合型難題。

農(nóng)村低保政策執(zhí)行的基礎(chǔ)是政策對象的瞄準,即最低生活保障資源多大程度分配給了窮人。盡管民政部門明確了農(nóng)村低保的申領(lǐng)標準和條件,但政策對象識別不精確現(xiàn)象較為普遍。李棉管認為低保戶、貧困戶等政策對象的瞄準存在技術(shù)難題,根源于簡約治理和農(nóng)村社會環(huán)境的復(fù)雜性的內(nèi)在張力。政策執(zhí)行主體難以獲得政策對象的完整信息,而政策對象也缺乏對低保政策信息的準確理解。在鄉(xiāng)村社會的政策實踐中,農(nóng)村低保對象的瞄準還是一個治理難題:一方面,農(nóng)村低保政策具有福利分配屬性,基層政府和村莊干部在政策執(zhí)行中面臨著行政資源和執(zhí)行動力不足的制度約束;另一方面,地方社會的權(quán)力關(guān)系網(wǎng)絡(luò)嵌入到了低保政策資源分配過程,精英俘獲的“關(guān)系保”和治理需要的“維穩(wěn)保”導(dǎo)致低保制度發(fā)生了執(zhí)行偏差和異化。因此,盡管面臨著國家對識別偏差的著重關(guān)注與干預(yù),縣鄉(xiāng)政府和村組干部仍采取了目標一致、策略各異的自我保護方案,政策對象識別偏差始終無法徹底消除。

農(nóng)村低保政策對象識別偏差引起了對政策效果的反思,即農(nóng)村低保政策是否取得了保護弱勢群體和促進社會公平等效果。韓華為、高琴利用家庭追蹤調(diào)查數(shù)據(jù)分析表明,農(nóng)村低保政策瞄準誤差較為普遍,降低了低保政策的保護性功能和減貧效果。除了瞄準偏差外,農(nóng)村低保政策效果減弱還與福利依賴具有聯(lián)系,農(nóng)村低保戶過度依賴社會救助用于維持生存,發(fā)展能力并未得到顯著性提升:一方面,農(nóng)村低保救助擴大化帶來了新的社會矛盾,政策關(guān)聯(lián)群體的弱滿意度提升了政策執(zhí)行成本;另一方面,農(nóng)村低保政策對象擴大化帶來了福利泛化現(xiàn)象,導(dǎo)致了國家公共資源投入增加,農(nóng)民福利感知和基層治理秩序卻未同步增強的政策悖論。此外,由于農(nóng)村低保政策具有保護弱者的倫理價值,政策執(zhí)行過程中產(chǎn)生了“福利疊加”現(xiàn)象,產(chǎn)生了嚴重的政策攀比問題。因此,低保政策執(zhí)行沒有帶來農(nóng)民滿意度明顯提升,政策效果被遮蔽在福利剛性機制之中,并引起了受助者、基層群眾和基層干部等主體的不滿。

政策對象瞄準偏差、政策效果弱化與基層群眾不滿意是解釋農(nóng)村低保政策執(zhí)行及其效果研究的主軸,但背后的關(guān)鍵邏輯仍需要擴展研究。胡宏偉、童玉林等對農(nóng)村老年人調(diào)研數(shù)據(jù)分析表明,農(nóng)村低保政策并沒有大規(guī)模地存在著瞄準偏差。在精準扶貧政策實施以來,農(nóng)村貧困人口收入數(shù)據(jù)被完整記錄,農(nóng)村低保偏差經(jīng)過專項清理后,政策對象瞄準的精確性已經(jīng)大幅度提升。那么,為什么基層群眾對農(nóng)村低保政策仍然不滿意?國內(nèi)外關(guān)于社會救助政策及貧困治理的社會污名化為揭示這一問題提供了啟示。B.Williamson認為,由于經(jīng)濟條件的不足,貧困者在與社會互動過程中會遭受排斥,他人會給貧困者貼上負面標簽。在社區(qū)日常生活中,接受過社會救助的貧困者與其他居民的差異,會加劇貧困者被污名化的風險。這種污名化現(xiàn)象在農(nóng)村低保戶群體中廣泛存在,弱者的身份既是低保戶爭取利益的談判籌碼,也是引起社會污名的來源。從社會救助污名化的研究視角看,福利污名、社會污名和制度污名之間存在著緊密聯(lián)系,而個人感知也是重要的因素。

主觀認知是研究農(nóng)村低保政策執(zhí)行及其效果的新視角。在鄉(xiāng)村的田野調(diào)查發(fā)現(xiàn),農(nóng)民如果對低保戶行為認知是負面的,就會產(chǎn)生“他吃了低保,這個國家政策就不合理”的樸素邏輯,折射出農(nóng)民對政策目標群體的認知和政策認知間的復(fù)雜聯(lián)系。因此,沿著關(guān)于社會救助和貧困治理的污名化視角,將對貧困戶的社會認知延伸到政策認知,是解釋低保政策執(zhí)行滿意度何以低下的重要路徑,這種分析思路主要涉及三個層面的問題:第一,農(nóng)民是怎么認知低保戶的,即低保政策目標群體特征的社會認知問題;第二,目標群體特征的社會認知是如何傳導(dǎo)到對國家政策的認知的,即對目標群體的認知與政策認知的關(guān)聯(lián)性問題;第三,傳導(dǎo)過程的內(nèi)在邏輯及效應(yīng)是什么,即政策認知傳導(dǎo)的機制性問題。本文借助Z村的田野調(diào)查資料,對這三個問題進行闡釋,以揭示農(nóng)村低保政策執(zhí)行的政策認知邏輯,為國家各類惠農(nóng)政策執(zhí)行提供新啟示。

二、農(nóng)村低保戶形象的社會認知:Z村的案例

Z村位于四川盆地中部的丘陵地區(qū),是一個典型的農(nóng)業(yè)主導(dǎo)型邊緣村,約有420戶1150人。2015年該村有低保戶29戶,2018年低保專項治理中清理9戶,精準扶貧政策實施后增加4戶低保兜底的貧困戶,現(xiàn)有農(nóng)村低保戶24戶,約占村總家庭戶數(shù)的5.7%。與全國其他農(nóng)村地區(qū)一樣,盡管Z村對低保戶進行了清理和調(diào)整,但農(nóng)民對低保政策的滿意度仍比較低,低保資源分配是村莊矛盾的重要來源之一。因此,以Z村為案例對農(nóng)村低保政策執(zhí)行及其效果進行分析具有較好典型性和代表性。

1.類型劃分:Z村低保戶的原始特征

Z村24戶低保戶都經(jīng)過了嚴格的申請流程,符合農(nóng)村低保政策的標準和覆蓋范圍,鎮(zhèn)、縣和市的民政部門多次核查都未發(fā)現(xiàn)問題,不存在“人情保”“關(guān)系保”等冒領(lǐng)低保現(xiàn)象。當?shù)卮逦瘯暾赜涗浟?4戶低保戶的基本情況,留存了個人書面申請、村委會現(xiàn)場人戶評估、村民代表大會討論通過并公示、鎮(zhèn)政府審核和民政部門批準等完整材料。村委會副主任認為“以前的確存在不規(guī)范的地方,國家現(xiàn)在查得非常嚴,低保戶、貧困戶的錢誰都不敢拿。我們村的低保絕對沒有問題,經(jīng)得起檢驗,都是些‘老弱病殘孤”。在國家對農(nóng)村低保等社會救助政策進行嚴密檢查和政策對象瞄準后,關(guān)系和權(quán)力因素在Z村的低保政策執(zhí)行中的操作空間被嚴格壓縮。在高政治和行政壓力之下,縣鄉(xiāng)村的干部也沒有動力將低保政策轉(zhuǎn)化為“維穩(wěn)”的治理工具。因此,按照農(nóng)村低保政策的原則和標準,Z村的低保資源分配基本合理,政策對象錨定也是準確的。

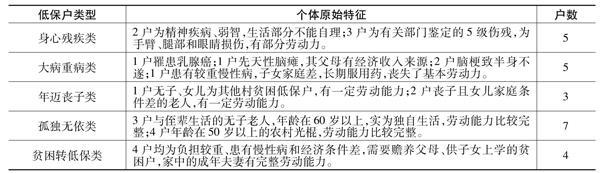

從村委會提供的材料發(fā)現(xiàn),“老弱病殘孤”是Z村低保戶個體特征的原始寫照,該村的低保戶主要包括身心殘疾、大病重病、年邁喪子、孤獨無依和貧困戶轉(zhuǎn)低保等5類,這5類都符合農(nóng)村低保政策保護弱勢群體的要求,具體見表1。然而,Z村農(nóng)民卻對部分低保戶非常不滿,認為:“有的人的確符合吃低保條件,但他不該吃”。有村干部也認為:“有的人吃低保,不注意自己行為,造成了群眾不滿,給我們工作造成了很大意見。”這種不滿,并非來源于政策對象瞄準偏差,而是源自基層群眾以獨特的視角認知貧困戶,他們對低保戶的認知超越了“老弱病殘孤”的原始特征。

表1 Z村低保戶的類型和原始特征

注:根據(jù)村委會提供的資料和對低保戶訪談的資料整理而來。

2.社會認知:Z村低保戶群體形象的再構(gòu)建

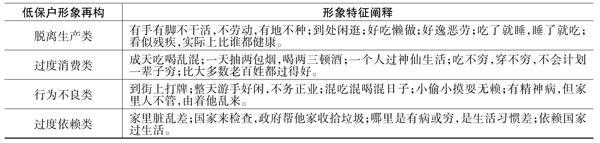

低保戶形象的再構(gòu)建是指反映低保戶特征的綜合性社會認知變化。農(nóng)民根據(jù)低保戶在鄉(xiāng)村社會中日常生活的呈現(xiàn),對農(nóng)村低保戶“老弱病殘孤”的邊緣人和弱勢群體的認知定位發(fā)生了改變。通過對Z村非低保戶農(nóng)民訪談發(fā)現(xiàn),當?shù)剞r(nóng)民對農(nóng)村低保戶認知具有道德和倫理取向,對低保戶的行為特征提出了新的要求,“有些低保戶做的事,完全不應(yīng)該是低保戶該干的”成為村民們普遍的看法。Z村農(nóng)民對不少低保戶存在著“好吃懶做混”的社會認知,認為“這些人屬于低保戶是真的,但有不少人游手好閑也是真的”,具體情況見表2。

表2 2村部分低保戶形象再構(gòu)的社會認知

注:資料來源于對村干部和農(nóng)民的訪談?wù)恚悇e劃分主要是為了刻畫出農(nóng)民對低保戶的認知,這種認知往往是復(fù)雜的、多樣的和動態(tài)的。

Z村農(nóng)民對農(nóng)村低保戶形象的社會認知是主觀的、不完整的,但這些認知卻是真實的、普遍的。農(nóng)民產(chǎn)生這種社會認知不僅與政策福利分配有關(guān),還折射出村民對低保戶這一政策目標群體的重新界定,反映出村民對低保政策執(zhí)行的不滿。進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),大多村民原本都同情低保戶的遭遇,有“吃低保并不是一件好事,有手有腳靠自己”的認識定位。然而,農(nóng)民在對部分低保戶形象的認知發(fā)生變化后,卻產(chǎn)生了“國家的錢不能夠這樣浪費”“國家怎么會幫好吃懶做的人呢”“現(xiàn)在的國家政策太不合理了”等政策認知,這表明這些農(nóng)民對部分農(nóng)村低保戶形象的社會認知轉(zhuǎn)變成了政策認知。

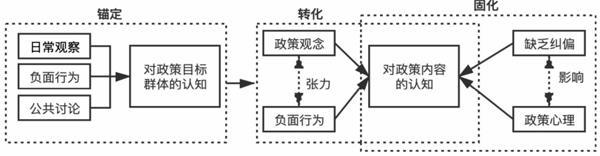

三、傳導(dǎo)到政策認知:社會過程與特征

Z村的案例表明,農(nóng)民將政策目標群體的負面行為與政策合理性進行捆綁,政策目標群體成為農(nóng)民理解和認知低保政策內(nèi)容、過程和效果的窗口。這種政策認知的底層邏輯反映出農(nóng)民特定的價值觀念,他們將低保收益群體等同于“吃國家飯的人”“領(lǐng)固定工資的人”,這些人的行為特征就代表國家政策指向,部分農(nóng)村低保戶“好吃懶做混”的負面形象自然會被理解為源自政策的不合理,“個體污名化”導(dǎo)致“政策污名化”,這背后有著特定的傳導(dǎo)過程和特征,見圖1。

1.傳導(dǎo)到政策認知的三個過程

第一,對低保戶形象認知的錨定機制。在熟人社會網(wǎng)絡(luò)中,當某個人成為低保戶后,農(nóng)民對其日常生活的觀察會逐漸增加,對其個體行為特征進行擴大化理解。在村民代表大會同意和審批公示后,低保戶成為全體農(nóng)民關(guān)注和討論的對象,對這類政策目標群體特征的歸納,如同其他鄉(xiāng)村公共事務(wù)一樣,被置于“可受公評”的范圍。在觀察和了解到低保戶的日常生活狀態(tài)后,農(nóng)民會在各種場合反復(fù)討論、傳播和檢視低保戶的行為,而低保戶的負面形象則最容易引起關(guān)注和討論,成為村里人的“公共話題”,農(nóng)民在反復(fù)討論中形成對低保戶形象的社會認知。Z村的村民認為:“誰成天抽煙喝酒、不務(wù)正業(yè),這不是我一個人這么說,村里其他人都這么說。”因此,對低保戶形象的認知存在一個“錨定”過程,低保戶作為低保政策目標群體被農(nóng)民特別關(guān)注,除了“老弱病殘孤”的原初形象,部分低保戶“好吃懶做混”的負面形象成為理解這個群體的新認知標簽。

第二,政策內(nèi)容認知的抽象轉(zhuǎn)換機制。當對低保戶負面形象的社會認知形成后,農(nóng)民產(chǎn)生了一種新的政策價值觀:老弱病殘孤是享受低保政策的道德基礎(chǔ),勤儉節(jié)約則是享受低保政策后的道德要求。因此,在鄉(xiāng)村社會的互動中,部分低保戶的負面形象會被翻譯成低保政策的某些內(nèi)容與導(dǎo)向。久而久之,農(nóng)民形成了一種政策認知慣性,他們更容易從自己翻譯過的政策導(dǎo)向來理解政策本身,而非從政策文本學(xué)習或村干部的宣傳動員等渠道。由于缺乏正式的政策引導(dǎo),當他們翻譯過的政策內(nèi)容與既定的政策價值觀產(chǎn)生明顯沖突時,農(nóng)民會產(chǎn)生一種政策困惑,特定事件又會催化這種政策困惑。例如,2019年Z村在迎接上級政府扶貧檢查時,發(fā)生了鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村干部花錢請人幫吃低保的貧困戶清掃家中垃圾的事件,這起事件在村內(nèi)被廣泛流傳和討論,農(nóng)民把低保戶的懶惰行為和國家政策的合理性進行直接聯(lián)結(jié)。由此,對低保戶負面形象的社會認知抽象轉(zhuǎn)化為對國家政策的認知。

第三,國家政策不合理的固化機制。盡管建立了低保戶的動態(tài)瞄準機制,彌補了“關(guān)系保”“人情保”“維穩(wěn)保”等明顯政策漏洞,國家卻不可能對低保戶個體行為進行干預(yù)。Z村的村組干部也認為“部分低保戶確實不像話”,但這種認知沒有帶來鄉(xiāng)村干部的糾偏行為,“他是符合條件的”表明鄉(xiāng)村干部沒有糾正低保戶個體行為的權(quán)限,也缺乏政策執(zhí)行的糾偏動力。但是,農(nóng)民卻無法理解政策缺陷的真實存在,只能將這種“想不通”心理歸結(jié)于國家對低保戶負面行為的容忍,最終延伸出一種“國家只管發(fā)錢,不管錢用得合理與否”的認知偏差。Z村的一位農(nóng)民在訪談時指出:“這不是低保戶有問題,這是國家政策有問題,農(nóng)民是隨著政策走的,怪就怪政策不合理。”這不僅帶來農(nóng)民對農(nóng)村低保政策認知的固化,這種固化了的政策不合理認知還帶來更多政策領(lǐng)域和治理領(lǐng)域的不信任。

圖1 從目標群體認知到政策認知的傳導(dǎo)機制

2.傳導(dǎo)到政策認知的基本特征

“錨定”“轉(zhuǎn)化”和“固化”的認知過程反映出農(nóng)民理解國家政策的內(nèi)在邏輯,農(nóng)民從社會底層自下而上地理解國家政策,對政策目標群體行為特征的社會認知影響著對國家政策的認知。農(nóng)民在與政策目標群體的互動中學(xué)習政策知識并形成政策價值觀,而非像政策專家對照著政策文本逐字逐句學(xué)習理解,也不像政策制定或執(zhí)行者自上而下地對政策文本進行分解。這種認知過程折射出農(nóng)民政策認知的基本特征。

第一,農(nóng)民政策認知途徑單一化、內(nèi)容獲取片段化。農(nóng)村低保政策的文本內(nèi)容具有完整性,并以規(guī)范形式呈現(xiàn)出了從申請條件到監(jiān)督機制等政策要求、程序與意義。然而,Z村農(nóng)民大多僅從村干部口頭宣傳、村委會張貼公示等有限渠道掌握低保政策的內(nèi)容,盡管也能夠領(lǐng)到農(nóng)村低保政策的文本化宣傳資料,其呈現(xiàn)的內(nèi)容對農(nóng)民而言依然是復(fù)雜的、抽象的,或者很難有動力去完整學(xué)習。然而,作為農(nóng)民理解國家政策的窗口,政策目標群體的日常生活呈現(xiàn)卻是具體的、生動的,農(nóng)民把對低保戶形象的負面認知轉(zhuǎn)化為碎片化的政策認知,碎片化的政策認知由村民間的議題討論、信息傳遞和知識加工,最終被拼湊為關(guān)于低保政策的“認知畫像”,復(fù)雜的低保政策文本被農(nóng)民翻譯成諸如“人懶吃低保”“吃低保人變懶”“政策養(yǎng)懶人”等口頭式、簡化的刻板印象。

第二,農(nóng)民政策邏輯推理簡單化、效果判定具體化。促進社會公平是農(nóng)村低保政策的重要目標,對弱勢群體構(gòu)建起基本保障體系是政府的基本職能。對于農(nóng)村低保政策,國家雖然設(shè)定了提升低保戶發(fā)展能力的要求,但維持基本生活的兜底保障仍是主要目標。然而,農(nóng)民與國家的政策邏輯截然不同,他們認知中判斷低保政策是否公平,一方面需要將貧困戶與其他農(nóng)民橫向比較,分析低保戶“能否能夠維持基本生活”:另一方面還要觀察低保戶獲得政策支持后是否勤儉節(jié)約、是否努力經(jīng)營家庭,從結(jié)果加以印證。從田野調(diào)查發(fā)現(xiàn),Z村農(nóng)民對低保戶“老弱病殘孤”的遭遇報以同情,能夠接受國家對低保戶的照顧;與此同時,又普遍認為大多數(shù)低保戶就算沒有國家救助,通過自己的勞動也能夠生存,獲得國家救助之后,一些低保戶不夠節(jié)儉、不再從事勞動恰恰造成了不公平。基于這種樸素公平正義觀,當農(nóng)民對低保戶形成負面社會認知時,他們就必然將這些負面認知歸結(jié)于政策不合理,這個認知過程呈現(xiàn)出政策邏輯推理簡單化、效果判定具體化的特征。

四、何以傳導(dǎo)到政策認知:多重根源及負效應(yīng)

政策對象瞄準、政策執(zhí)行效果與社會公平正義構(gòu)成了低保政策執(zhí)行過程及效果理解的明線,而政策目標群體特征認知轉(zhuǎn)化抽象為政策認知和由兩種認知推理國家政策合理性構(gòu)成了對低保政策執(zhí)行過程及效果理解的暗線,前者是專家學(xué)者、政府官員等精英群體理解國家政策的視角和方式,后者是農(nóng)民理解國家政策的視角和方式。農(nóng)民自下而上理解國家政策的視角和方式,是對政策目標群體個體特征認知導(dǎo)向政策認知的重要原因,這個過程受到了鄉(xiāng)村社會復(fù)雜因素的影響。

1.導(dǎo)向政策認知的多重根源

第一,低保戶道德屬性和農(nóng)民公私觀聯(lián)結(jié)的文化邏輯。弱勢群體身份是農(nóng)村低保戶道德屬性的倫理基礎(chǔ),農(nóng)民將這類人的日常行為特征多界定為貧困或個體遭遇不幸。因此,對低保戶進行救助具有道德合理性,而低保戶受到政策保護后的負面行為則是對道德屬性的違背。弱勢群體未受到政策保護之前,農(nóng)民不會過于關(guān)注這些人的日常行為,負面行為并不會被過度解讀。一旦弱勢群體與國家政策有聯(lián)結(jié)時,低保戶的日常行為就具有一定的政治意義,農(nóng)民就會將其日常行為置于政策認知的公共討論之中,這與農(nóng)民持有的公私觀念有緊密聯(lián)系。在鄉(xiāng)村社會中,農(nóng)民公私觀念具有復(fù)雜性和動態(tài)性,它體現(xiàn)在家庭、宗族和鄉(xiāng)村社會共同體等領(lǐng)域的行為邏輯中,又表現(xiàn)為對國家和社會的邊界認知。Z村農(nóng)民習慣地將與國家政策有關(guān)的人或事界定為“公家”,對政策目標群體的“公”屬性進行了擴展,認為農(nóng)村低保戶享受了國家救助,定時定額從國家領(lǐng)取經(jīng)濟收入,自然就是依賴國家財政、端“鐵飯碗”的具有“公”屬性的人。因此,在對低保戶觀察和理解時,農(nóng)民往往從“公家”的角度對其行為的合理性進行評價,當?shù)捅魝€體行為與設(shè)定的“公家”形象發(fā)生沖突時,他們就會懷疑國家政策的合理性。因此,低保戶的道德屬性和農(nóng)民公私觀的相互作用,是對低保戶形象的社會認知導(dǎo)向政策認知的文化邏輯。

第二,農(nóng)民原子化和低組織化交織的社會邏輯。農(nóng)民原子化瓦解了鄉(xiāng)村社會的公共性,鄉(xiāng)村內(nèi)部的共生合作關(guān)系減弱,國家和農(nóng)民之間缺乏自治組織和宗族組織等“中間組織”的有效聯(lián)結(jié)。在公共性缺乏的原子化村莊,低保不是“誰應(yīng)該有”的社會問題,而是“他有我沒有”的經(jīng)濟利益爭奪問題,保護弱者的鄉(xiāng)村公共規(guī)則被原子化農(nóng)民的利益比較所取代。Z村就是一個典型的原子化村莊,具有組織化程度低的問題,鄉(xiāng)村社會內(nèi)部缺乏聯(lián)結(jié)各方的結(jié)構(gòu)性力量,村兩委、宗族組織等“中間組織”在鄉(xiāng)村事務(wù)治理中的功能減弱,這給低保政策執(zhí)行帶來困難:一方面,“中間組織”無法引導(dǎo)農(nóng)民樹立保護弱勢群體的公共意識,低保戶被當成鄉(xiāng)村社會的邊緣人和鄉(xiāng)村治理的負擔,產(chǎn)生了對低保戶群體的集體排斥;另一方面,“中間組織”缺乏對低保戶日常負面行為的有效調(diào)節(jié)手段,低保戶從國家獲得救助后也從鄉(xiāng)村事務(wù)治理中主動退出,對弱者身份進行遮蔽以自我保護。因此,公共性消解導(dǎo)致鄉(xiāng)村社會缺乏對弱者保護的自救助機制,低保救助變?yōu)閮H是國家關(guān)注而非鄉(xiāng)村社會關(guān)注的政策問題,農(nóng)民對低保戶日常行為的理解邏輯就會導(dǎo)向“公”的層面,這是對低保戶個體特征認知導(dǎo)向國家政策認知的社會邏輯。

第三,福利依賴和農(nóng)民政策攀比的經(jīng)濟邏輯。農(nóng)村低保實行直接福利供給的兜底保障政策,缺乏以“工作能力”為核心指標對低保戶進行分類,廣泛地存在“福利依賴”效應(yīng)。低保戶獲得救助后通常穩(wěn)定連續(xù)地受到救助,從而導(dǎo)致了對國家的過度依賴和自我發(fā)展能力低下等問題。受到福利依賴效應(yīng)的影響,有一定勞動力的低保戶自謀發(fā)展的意愿很低,除了對低保戶排斥的社會根源外,低保戶普遍持有家庭收入提高后就會被國家取消低保戶資格的心理,甚至還會抱怨國家救助水平過低。低保戶福利依賴效應(yīng)還會帶來福利疊加問題,國家各類政策都向低保戶集中,這會強化農(nóng)民間的政策攀比行為,爭相與國家政策聯(lián)結(jié)以獲取政策利益,結(jié)果便是鄉(xiāng)村社會內(nèi)對低保戶資格的競爭,而低保戶資格競爭是農(nóng)民徹底轉(zhuǎn)向經(jīng)濟理性的重要標志。在福利依賴和政策攀比兩種作用機制下,農(nóng)民進一步從經(jīng)濟層面對低保戶日常行為加以考量,認為國家政策資源分配不合理、不公平,這是農(nóng)民對低保戶形象的社會認知導(dǎo)向國家政策認知的經(jīng)濟邏輯。

第四,政策資源輸入與基層政權(quán)懸浮化張力的治理邏輯。為了防止鄉(xiāng)村社會迅速“塌陷”,國家加強了對鄉(xiāng)村社會的秩序整合,通過國家力量嵌入維系鄉(xiāng)村社會穩(wěn)定,向鄉(xiāng)村社會輸入大量政策性資源。農(nóng)村低保救助范圍擴大后,基層治理面臨著新的政策任務(wù),既要以科學(xué)手段實現(xiàn)政策對象瞄準,又需要對政策對象進行合理干預(yù)。然而,隨著基層政權(quán)運作的懸浮化,基層政府與農(nóng)民的關(guān)系日漸疏松,既無法組織和動員村民,也缺乏有效的工具和充分的資源對低保政策執(zhí)行過程進行動態(tài)監(jiān)督。農(nóng)村低保政策執(zhí)行具有剛性特征,在政策對象瞄準后,政策資源分配就被固定下來,基層干部很難有自主權(quán)介入到低保戶的日常行為中,無法扭轉(zhuǎn)農(nóng)民對政策對象的負面認知,對政策執(zhí)行過程進行糾偏。因此,即便在國家強化對低保政策執(zhí)行的監(jiān)督后,基層干部為了規(guī)避問責風險,也只能盡力解決政策對象是否瞄準的問題,大規(guī)模政策資源輸入與基層政權(quán)懸浮化的張力,構(gòu)成了農(nóng)民對低保戶形象的社會認知導(dǎo)向國家政策認知的治理邏輯。

2.傳導(dǎo)到政策認知的負效應(yīng)

從目標群體特征來理解國家政策是政策認識的底層視角,這是從鄉(xiāng)村社會內(nèi)部認知國家政策最直接、最簡單的方式,農(nóng)民按照自身的政策價值觀和政策推理邏輯將抽象的政策內(nèi)容轉(zhuǎn)化為社會底層能理解的政策話語體系。然而,從Z村的案例發(fā)現(xiàn),由于農(nóng)民將對政策目標群體形象的負面認知固化為國家政策不合理,這種政策認知方式具有明顯的負面效應(yīng)。

第一,農(nóng)民對國家政策認知的片面化和扭曲化。在缺乏完整政策認知能力和政策知識儲備的情況下,農(nóng)民政策認知過程的片段化隱含著對政策內(nèi)容理解片面化的風險,將對低保戶個體特征的主觀認知錯誤地導(dǎo)向碎片化的政策內(nèi)容。在這個過程中,由于缺乏動態(tài)的糾偏和內(nèi)生約束機制,農(nóng)民片面化的政策認知實際上扭曲了低保政策內(nèi)容:一方面,農(nóng)民的政策認知扭曲,產(chǎn)生了國家“救懶不扶勤”的刻板印象,導(dǎo)致了“政策不合理”“政策不公平”等政策合法性危機,農(nóng)村低保政策維護社會公平正義的政策價值被消解;另一方面,農(nóng)民的政策行為扭曲,產(chǎn)生了“爭低保”“爭貧困”等政策攀比行為,導(dǎo)致了政策目標群體瞄準難、執(zhí)行成本高等政策執(zhí)行危機。Z村有農(nóng)民為了吃上低保,在村莊內(nèi)部與養(yǎng)子“假斷絕關(guān)系”并與妻子“假離婚”,采用極端手段去爭取國家福利政策,誤認為“單身一人”就可以吃上低保。這表明政策認知扭曲在鄉(xiāng)村內(nèi)部會帶來行為扭曲,并蔓延到鄉(xiāng)村治理、農(nóng)民家庭和個人等層面,低保政策執(zhí)行中的單一危機轉(zhuǎn)變?yōu)猷l(xiāng)村社會的綜合型風險。

第二,農(nóng)民對國家政策和目標群體的反向排斥。公共政策具有排斥性,它是一種權(quán)威性的價值分配方案,具有對公共生活和社會成員行為進行導(dǎo)引、規(guī)范、協(xié)調(diào)和制約的重要作用,對一種價值取向的選擇就意味著對政策對象及其適用性進行區(qū)分。農(nóng)村低保政策源于對弱勢群體的公共保護,它區(qū)隔了不同個體在社會系統(tǒng)運行中的生存和發(fā)展能力,有維護公平正義和社會秩序穩(wěn)定的價值目標。然而,低保政策的福利性引發(fā)了農(nóng)民的政策攀比,政策排斥造成了鄉(xiāng)村社會的矛盾,農(nóng)民產(chǎn)生了被排斥在政策之外的心理,從而加劇了農(nóng)民的政策競爭行為,誘發(fā)了拼慘、比貧困等價值失范現(xiàn)象。從Z村農(nóng)民對低保戶的負向認知看,低保政策還引發(fā)了反向政策排斥的現(xiàn)象,農(nóng)民將依賴低保生存的人排斥在社會關(guān)系之外,將部分低保戶的負面形象擴展為對整個低保戶群體的認知。反向政策排斥撕裂了鄉(xiāng)村社會,低保戶不僅因“老弱病殘窮”進行自我區(qū)隔,在農(nóng)民對其進行排斥之后,他們會更加減少與農(nóng)民的互動和交往,徹底成為鄉(xiāng)村社會里的邊緣人。

五、政策啟示:優(yōu)化農(nóng)村低保政策執(zhí)行的建議

農(nóng)民通過政策目標群體理解政策內(nèi)容的政策認知方式是文化、社會、經(jīng)濟和治理等因素綜合作用的結(jié)果,反映出農(nóng)民政策認知途徑的單一化和認知過程的片段化,導(dǎo)致了政策認知的扭曲化以及農(nóng)民對低保戶和國家政策反向排斥等負面效應(yīng)。夾雜著政策利益比較,農(nóng)民對低保戶日常行為進行了過度擴展和解釋,這種認知是真實的,卻也是片面的,導(dǎo)致了政策目標群體被污名化。為了避免農(nóng)民邊受益、邊不滿的現(xiàn)象,國家在強化政策對象瞄準和監(jiān)督問責之外,應(yīng)結(jié)合農(nóng)民特有的政策認知邏輯,建立起農(nóng)村低保政策執(zhí)行的控制工具。

第一,政策宣傳立體化,擴寬農(nóng)民對低保政策的認知渠道。從政策理論視角看,農(nóng)民認知渠道多元化能夠提高政策知曉度,有利于促進國家政策與農(nóng)民聯(lián)結(jié),化解政策執(zhí)行的“最后一公里”難題。為了提升農(nóng)民政策知曉度,充分考慮鄉(xiāng)村社會的文化、社會、治理、經(jīng)濟等因素,構(gòu)建起包含政府動員、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、政策學(xué)習、政策目標群體認知等手段的立體化政策宣傳機制。尤其是在網(wǎng)絡(luò)社會背景下,基層政府政策宣傳應(yīng)“接地氣”,應(yīng)利用新媒體手段進行政策傳播,融入農(nóng)民能夠理解的政策話語和元素,將抽象的、格式化的政策內(nèi)容轉(zhuǎn)為具體的、可視化的短視頻,增強政策宣傳的開放性和靈活性,提升農(nóng)民政策認知的新鮮感與效果。

第二,政策糾偏動態(tài)化,消除政策目標群體的負向行為。過程控制是保證政策執(zhí)行效果的重要基礎(chǔ),國家不僅要引入“投入一產(chǎn)出”的績效管理,還應(yīng)建立政策執(zhí)行過程的動態(tài)控制機制,及時發(fā)現(xiàn)政策執(zhí)行的偏差及其根源。動態(tài)控制機制包括兩個方面:一方面,建立政策偏差反饋機制,將政策偏差信息自下而上地反饋到?jīng)Q策系統(tǒng)中,化解低保政策執(zhí)行中決策和執(zhí)行相分離的難題,以動態(tài)反饋促進決策和執(zhí)行的統(tǒng)一;另一方面,引入對政策目標群體的控制機制,明確政策目標群體享受惠農(nóng)政策后的權(quán)責關(guān)系,對其行為進行合理引導(dǎo)和規(guī)范,及時糾正政策目標群體的負向行為。

第三,以德治推行人心治理,減少農(nóng)民間政策攀比行為。隨著鄉(xiāng)村社會結(jié)構(gòu)的不斷變化,追求經(jīng)濟利益是當前農(nóng)民的主要行為邏輯,低保政策的分配效應(yīng)引發(fā)了農(nóng)民對政策不合理的認知偏差,這實際上是一種不滿足的社會心理。對于有福利剛性特征的政策,基層政府在執(zhí)行中應(yīng)對農(nóng)民的政策心理進行合理引導(dǎo),以鄉(xiāng)村德治傳統(tǒng)推行人心治理,減少不合理的政策競爭和攀比行為。防止農(nóng)民對依賴于政策生產(chǎn)的目標群體進行反向排斥,在鄉(xiāng)村集體事務(wù)治理中不能有意區(qū)隔普通農(nóng)民和政策群體,既要防止強勢政策目標群體中心化問題,避免低保政策向少數(shù)農(nóng)民疊加,又要杜絕弱勢政策目標群體邊緣化現(xiàn)象,降低農(nóng)民利益失衡的主觀心理。

第四,賦予村組干部一定自裁量權(quán),增強政策執(zhí)行自主性。調(diào)整低保政策執(zhí)行的基本邏輯,從大水漫灌式的粗放式執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)榫毣膭討B(tài)執(zhí)行,賦予基層干部一定的政策執(zhí)行自主性。一方面,在政策對象瞄準后,應(yīng)增強低保政策執(zhí)行的彈性,基層干部可以對明顯違背政策價值取向的目標群體行為進行規(guī)制,實現(xiàn)低保政策執(zhí)行能進能退;另一方面,基層干部應(yīng)主動糾正農(nóng)民扭曲的政策認知,增強基層干部的政策詮釋能力,科學(xué)準確地向農(nóng)民解釋低保政策的價值,提升農(nóng)民政策認知的準確性,避免農(nóng)民對政策目標群體行為進行過度解釋,在鄉(xiāng)村內(nèi)部阻斷將個體負面行為歸因為政策不合理的文化、社會、經(jīng)濟和治理因素。

責任編輯:秦開鳳