“供給側改革”下會計學專業教學方法的優化

胡海波 鄒雨桐 南華大學經濟管理與法學學院

引言

自改革開放以來,隨著我國經濟的飛速增長,各行各業對于財務人員的需求量激增,從需求的角度刺激了會計學專業人才產出的增長。但是,在大數據、云計算、物聯網、5G和人工智能等現代技術不斷發展的當下,財務人員的能力需要進一步提升和轉變。供給側改革的出發點是實現供給雙方的平衡,避免資源的浪費與過剩,在此要求下,原有的會計學專業教學方法需要不斷與時俱進。

一、“供給側改革”對會計學專業人才培養提出的要求

(一)培養懂業務的人才

在業財一體化被普遍推崇的今天,財務人員不再單一局限于對財務知識的了解和體驗,而應站在財務的角度,替業務做全景規劃,從財務的專業視角出發對風險進行管控,縮減資金及時間成本的耗用。所以,在人才培養方面也應該將業財一體化的理念融入教學,使學生在學習專業知識的同時,對公司運行的整個流程有所了解,真正做到從業務中來,向業務中去。

(二)培育轉化型的人才

所謂“轉化型”人才,是指善于把科學理論轉化為實用技術,把科技成果轉化為現實生產力的人才[1]。在財務工作領域,轉化型的人才是指在成爆發式增長的財務數據中,將各種零散的、大量的、錯綜復雜的數據,轉換成整合的、精煉的、條理清晰的數據信息,并賦予其用專業、簡明、精確的表現形式,為企業的經營和發展提供專業洞見。在信息爆發的數據化時代,對于信息的整合、提取、分析能力將是財務人員今后應重點關注的技能,也是傳統的財務會計向管理會計轉型的題中之義。

(三)培養個性化的人才

要在如今這個人才繁出的社會脫穎而出,必須擁有過硬的專業能力以及區別于他人的自身特色,“供給側改革”已經對人才的差異化、個性化提出了新要求,高校對人才的培養也要從原有的批量、同化的教育模式轉為差別化、個性化的新型方式。個性化不是強調彰顯與眾不同,而是發現每個學生的特征和長處,因材施教,在保證基礎知識熟練掌握的前提下有選擇地做精做深,做到和而不同。

(四)培養創新型人才

在“大眾創業,萬眾創新”的背景下,既需要一批可以穩扎穩打、立足實踐的人才,也需要一批能夠引領思想進步和技術革新的人才。“仰望星空”和“腳踏實地”同樣重要,高校對會計學專業人才的培養,不僅要輸出面向社會的實操型人才,也要輸出能鉆研、深入研究的科研創新型人才,這也是實現中華民族偉大復興中國夢的重要舉措。

二、“供給側改革”視角下會計學專業人才培養存在的不足

(一)會計學專業人才培養的現狀分析

雖然近年來國內各高校培養了大量會計學專業人才,但是,目前人才市場中會計專業人才良莠不齊且來源較雜,會計從業人員主要源于批量流水線的培養輸出。一方面,低端會計專業人才供過于求;另一方面,高端、有經驗的會計學專業人才的需求仍有較大缺口。現階段高校的教學重視理論知識而忽視了實踐操作能力的培養,培養出來的會計學專業人才進入社會后不能很好地與人才接收公司實現對接。最終導致用人單位難以找到優秀的會計學專業人才,部分畢業生也難以找到合適的專業崗位。

(二)會計學專業常用的教學方法分析

現階段會計學專業教學方法普遍單一化、機械化且缺乏有效的互動反饋。在以課堂講授為主的傳統大班式教學中,機械的灌輸多年不變的基礎理論知識,教學媒介多為紙質化書本和材料,與學生的互動停留在老師提出問題學生回答的形式上,學生的學習效果難以衡量,老師在課堂上講淺了,學生不愛聽,如果課堂內容較為深奧,學生則容易因聽不懂而難以集中注意力,若再沒有足夠的機會向老師請教,可能會走彎路,或因不得其門而放棄。有的時候即使有案例教學等新的教學方法融入,但沒有根據課程性質選擇合適的教學方法,而是籠統的使用某一種方法教學。

(三)目前會計學專業教學方法存在的弊端

1.傳統教學方法不利于業財融合

廣義來說,企業從事的一切活動都是為了創造收益,所以一切活動的最終目標都是為了促進業務發展。在現實的企業運轉中,業務和財務有很多“碰撞”,所以企業需要懂業務的財務人員,但是傳統的會計學專業教學把這兩者剝離,只注重理論化的財務知識教學,忽視了業務知識的培養。

2.不利于數據提煉能力的培養

財務部門一直是公司組織中處理數據的部門,隨著其掌握數據量的爆發增長,將自然成長為企業的數據部門。而目前高校的教學中,多是拿著紙質課本講課,學生沒有接觸到實際企業中海量數據的現實狀況,自然便對數據處理沒有概念,而只是停留在平面的財務知識體系上,對數據的提煉能力缺乏重視。

3.不利于人才的個性化培養

高校模板式的教學,由于是大班授課式,對每一個學生都是灌輸同樣的知識,人才的培養趨向同質化,導致培育出的會計學專業人才像是“流水線”產品。更由于對成本的考量和教師的水準問題,沒有對不同的學生采取不同的教學方式,也就難以發現學生作為獨立個體擁有的獨特優勢,在無形中埋沒了人才。

4.不利于激發學生的創新精神

由于培育出來的人才趨向同質化,學生普遍追求對課本知識的掌握和考試、學分的合格,而忽視了對科學研究與創新的興趣和追求,對自身的水平滿足于低階段的學習和復制。在互聯網+、大數據等科學技術飛速發展的今天,各大企業已經逐漸向信息化、數字化轉型,如果會計學專業教學上不能做到同步的轉變,將面臨與信息時代脫節的可能。

三、基于“供給側改革”的會計學專業教學方法優化策略

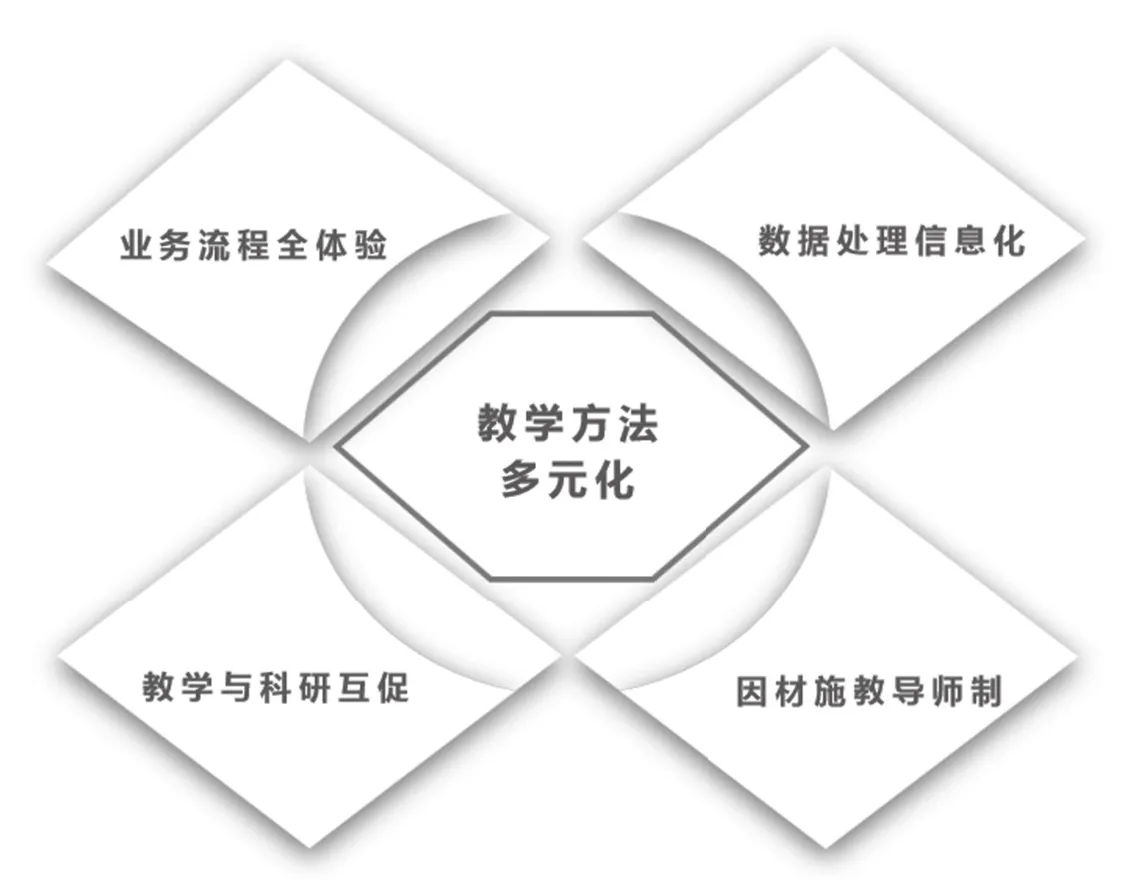

傳統的會計學專業教學方法更多的是局限于課堂和書本的教學,老師和學生之間沒有做到有效互動,教學成果難以得到真實反饋,且與現實業務流程脫離,沒有接觸到真實的數據情況,不利于會計學專業人才的個性化培養,也不利于激發學生的創新精神,無法適應“供給側改革”對會計學專業教學方法提出的新要求,傳統的會計學專業教學方法需要改革,優化策略如圖1所示。

圖1 會計學專業教學方法優化策略圖

(一)教學方法的多元化

將會計學專業教學課程按照可實現自動化的程度進行分類,根據不同的財務課程類型采取不同的教學方法,如案例教學法、研討法、技能比賽、角色扮演法和游戲體驗法等。對于現階段自動化程度較低的課程,如稅務籌劃,審計與內部控制,外部關系等課程,應注重實戰,采用如校企合作、案例分析、情景帶入等教學方法從個案中入手,由點及面,由“術”入“道”。而對于可自動化程度較高的課程,如財務核算,出納實務,財務分析,風險管理等,則應在課堂講授中打牢學生基礎,采用線上線下交互式教學,翻轉課堂等教學方法,從理論出發,化繁為簡,做到培養出的學生能夠通過所學專業知識指導和調整財務自動化的流程,設計財務自動化的各個節點。

(二)全面體驗業務流程

高校作為培養會計學專業人才的主力軍,在教授財務知識的同時,應對業財一體化趨勢保持應有的關注,找準切入點,將教學與實際結合。通過情景模擬、校企合作等教學方式,將公司實際業務流轉中的幾項重要體系,如采購管理、庫存管理、銷售管理、成本管理、質量管理、合同管理、物料需求計劃等相關知識讓學生們身臨其境的體驗和了解,而不是片面單一的學習會計理論知識,這樣培養出來的學生才能在進入社會工作后更快更好的融入職場,真正在企業中生存和適應。

(三)數據處理的信息化

根據麥肯錫全球研究院對財務活動實施自動化可行性的研究結果,42%的財務活動可以通過采用成熟的信息技術實現全自動化,還有19%的財務活動可實現半自動化[2]。未來的財務發展領域必將是數字化的,會計學專業人才在財務領域,需要緊隨大數據技術的發展,具備數字化思維,應用數字化技術工具,適應新的時代要求。大數據為高等教育改革提供了科學的新范式,為了培養與時俱進的大數據分析人才,以大數據引領高等教育改革,高校的會計學教學課堂應引入數據處理工具,通過網絡獲取,校企合作等方式獲得基礎數據,使學生掌握基本的數據處理軟件,通過課堂講解課后練習對數據進行整合、拆分、提取分析,輸出可供決策者使用的財務分析報告或專業相關的研究論文。

(四)推行本科生導師制

以往采用的分班課堂講授制方式沒有為學生建立起有效的信息反饋渠道,牛津大學的本科生導師制已經形成了一種新的教學模式。高校教學以課程為中心,課堂教學是人才培養的基本模式,而導師制是對課程為中心的人才培養制度的補充[3]。和以課堂為中心的學習不同,導師制是以人物為中心的,是一種差異化教學,旨在培養學生的批判性思維能力,這樣老師和學生就能及時得到彼此的反饋,可在一定程度上解決知識灌輸式教育方法的弊病。高校應根據自身師資力量計劃每個導師對接的學生數量,導師和學生形成定期的良性互動,用線上線下交流等方式發現每個學生的特色,不同特點的學生應該給予不用的指導,并根據反饋不斷修正教學指導計劃,除了學習以外,諸如生活、心理上的溝通也很重要。

(五)使教學與科研互促

對于會計學專業教學領域,不僅需要一批有較高水平的專業技術人才,也需要一批科學家智者。對于學生來說,最容易理解的科學研究就是教師在從事科研過程中積累的自身經驗,而教師的觀點和理論都來源于自己的研究。因此,高校教師在教學過程中可以把自身科研成果貫穿在課程的始終,同時也可以鼓勵和帶動學生自發申請項目,進行科研項目和論文寫作的輔導,這也是科研成果融入本科教學實踐中的一個重要方法。在科研領域源源不斷地輸入新鮮血液是培養會計學專業人才的一種保障;同時會計學專業教學方法的改革也可以從根本上為科學研究發展提供助力,培養出更多更優的會計學專業人才,繼續投身于科研領域作貢獻。

結語

明者因時而變,知者隨事而制。為了滿足“供給側改革”的深入要求,對于會計學專業人才的培養應不斷適應市場的需求。在會計學專業教學領域,高校的教學方法需要不斷與時俱進,為國家輸出專業化、多元化、可塑性強的會計專業人才群體,加快財會人員向分析預測方向的轉型,使會計學專業人才能夠更好地找到職位、找準定位、快速成長,助力企業實現更加高效、科學、精準、及時的決策,并在科學研究領域實現百花齊放。