政府研發補貼對企業技術創新影響的研究述評

史 潔 瓊

(中國社會科學院 農村發展研究所,北京 100732)

一、引言

熊彼特在《資本主義、社會主義與民主》一書中指出,創新通過創造性破壞促進經濟增長。索羅的新古典增長理論將技術進步視為人均收入可持續增長的唯一源泉。羅默的內生增長理論認為,技術進步是經濟增長的產物,同時又是經濟增長之源,二者形成一個良性循環。受創新經濟學理論的影響,政策制定者紛紛把創新作為推動經濟轉型升級、實現又快又好發展的重要手段,并相應地推出各類政策工具,主要包括政府補貼和稅收優惠等。

稅收優惠作為一種間接政府補貼政策,具有一定的普惠性特征。相形之下,政府將補貼資金直接發放給創新主體的直接補貼方式更具有選擇性和針對性,對激勵研發主體的技術創新具有重要作用,并為世界各國政府普遍使用。自20世紀70年代以來,美國政府不斷加大對技術創新研發活動的投入,促進了后工業化經濟的繁榮。歐盟統計局的數據顯示,歐盟國家研發活動中的政府部門資金占比約為11.5%,美國研發活動中的政府部門資金占比約為10.3%,日本約為8%(1)數據來源:歐盟統計局http://epp.eurostat.ec.europa.eu。自提出建設創新型國家以來,我國研發經費支出從2007年的3710.2億元增加到2019年的22143.6億元,年均增長率達到16.05%。其中,企業的研發支出從2007年的2681.9億元增加到2019年的16921.8億元,年均增長率達到16.59%;企業研發資金中來自政府的資金規模由2007年的128.7億元增加至2019年的906.37億元,年均增長率達到17.66%(2)數據來源:《2019年全國科技經費投入統計公報》,國家統計局、科技部和財政部聯合發布。。政府對企業研發補貼的規模不斷增加,但對企業技術創新的效果如何卻莫衷一是。因此,本文將基于公共物品理論及公共選擇理論,對政府研發補貼影響企業技術創新的效果及其研究方法、影響補貼效果的因素等方面進行梳理,總結和歸納現有研究思路,并指出未來進一步研究的方向。

二、理論背景與概念界定

(一)基于不同理論基礎的政府補貼邏輯分析

公共經濟學理論認為,因為技術和知識具有準公共物品的性質,存在一定的正向溢出效應,從而使得私人研發無法獲取全部收益。同時,由于研發創新往往具有高風險、長周期和技術溢出等特點,容易導致企業研發投資不足。與此同時,由于借貸雙方的信息不對稱,使得技術產品在融資貸款過程中難以抵押,從而限制了企業外源性融資。技術準公共物品性質、研發活動的高風險性和資本市場的不完美可能會帶來技術創新“市場失靈”。

公共選擇理論從政治制度視角出發,基于“經濟人”假設,提出政府是由“經濟人”組成。而個體和組織都有自身利益,會在決策過程中做出有利于自己的決定,從而滋生尋租現象。在政府實施研發補貼政策過程中,為降低補貼資金的收益風險或出于短期利益的考慮,政府可能會選擇成功概率更高的項目或企業進行補貼,而這類研發活動即使在政府資金缺位的情況下往往也可以順利進行。這種擇優補貼策略可能會使得政府補貼政策看起來有效,實質上卻對私人研發投入形成擠出效應[1]。

(二)激勵效應、擠出效應與中性效應的界定

企業研發資金來源主要包括兩部分,一是政府補貼資金;二是企業自籌資金。而企業自籌資金又包含政府補貼所引致的自籌資金。因此,政府研發補貼對企業研發投入的效應可能會出現如圖1的五種情況[2]136-144。圖1每一子圖的左、右側分別表示政策干預前、后的企業總研發投入,右側上、下部分分別表示政府補貼資金和企業自有研發投入。只有當政策干預后企業的自有研發投入高于政策干預前的企業研發投入時,才能說明政府研發補貼對企業研發投入起到了額外地激勵效應[如圖1(e)所示]。反之,如果政策干預后企業的自有研發投入不增反降,則說明政府研發補貼并沒有充分發揮激勵效應。當政策干預后企業的自有研發投入水平沒有變化時,本文稱之為中性效應[如圖1(d)所示]。當政策干預后企業的自有研發投入水平反而下降時,本文稱之為擠出效應。其中,擠出效應又包括部分擠出效應、完全擠出效應和超額擠出效應。本文將政策干預后企業自有研發投入減少但總研發投入水平仍高于政策干預前的情況定義為部分擠出效應[如圖1(c)所示];將政策干預后企業自有研發投入減少但總研發投入水平與政策干預前一致的情況定義為完全擠出效應[如圖1(b)所示];將政策干預后企業自有研發投入減少并且總研發投入水平下降的情況定義為超額擠出效應[如圖1(a)所示]。

圖1 政府研發補貼對企業研發投入的效應可能出現的5種情況

三、國內外政府研發補貼政策評價的經驗證據

Blank和Stigler較早地利用實證分析方法對政府研發補貼效應進行論證。結果表明,政府研發補貼對私人研發投入既具有激勵效應又具有擠出效應,具體方向取決于政策實施環境[3]。此類結果在該問題的實證分析中最具有代表性。總體來看,關于政府研發補貼政策效應的研究可追溯到20世紀中期,但受制于數據的可得性,近些年在我國才涌現出大量的經驗證據。

(一)國內外政府研發補貼政策效果的紛爭

當前研究主要從以下兩個維度分析政府研發補貼對企業研發活動的效應:一是對企業的研發投入效應,主要集中在政府研發補貼是否對企業研發投入產生額外的激勵效應;二是對企業的創新產出效應,包括企業的專利產出、新產品銷售收入、生產率等指標。

1.政府研發補貼對企業研發投入的影響

(1)國外研究進展

國外關于政府研發補貼效應的經驗研究始于20世紀中期,并從1980年以后開始流行起來。Globerman基于1965—1969年加拿大十五大制造行業面板數據,發現政府研發補貼對研發投入具有額外的激勵效應[4]。自2000年以來,在有代表性的一些研究中,Hud和Hussinger采用傾向得分匹配法分析了德國聯邦教研部(BMBF)的公共研發補貼項目在2009年德國經濟危機期間對企業研發投入的影響。該研究以2006—2009年中小企業為樣本,研究發現研發資助在整個樣本區間存在激勵效應,而2009年金融危機期間的擠出效應主要由中小企業自身在危機期間不愿進行研發投資引起的,而非低效率的研發資助[5]1844-1855。Marino et al實證分析了法國1993—2009年公共研發資助對企業研發支出的影響,按照企業受資助的規模分為小、中、大三類,研究發現公共和私人研發支出之間沒有明顯的激勵或擠出效應[6]1715-1730。Dimos和Pugh通過調查自2000年以來對該問題基于微觀數據發表的52篇實證類文獻,采用元回歸分析(MRA),在控制樣本選擇偏差和樣本研究異質性問題之后,發現公共研發資助并沒有擠出私人研發投資,但也沒有發現持續性的激勵效應[7]。近年來國外部分學者的研究結論見表1。

表1 國外近年來關于政府研發補貼對企業研發投入的影響研究結論

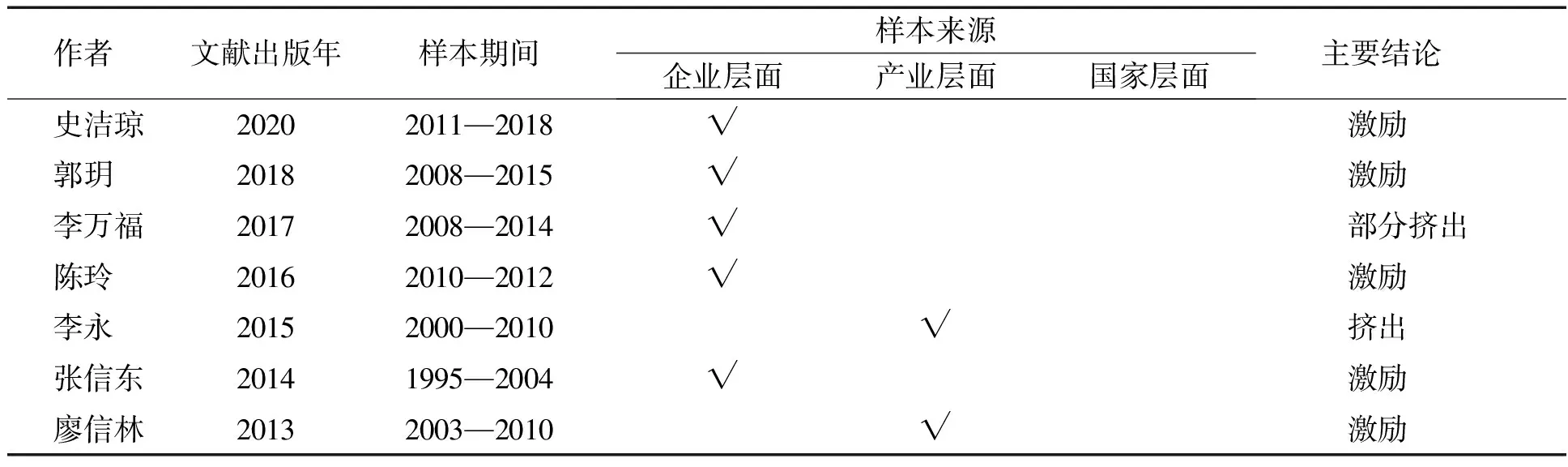

(2)國內研究進展

2010年以前關于政府研發補貼問題的研究主要在國際貿易背景下展開,討論國際市場上的研發補貼策略;或者基于供應鏈視角分析研發補貼對上、下游企業的效應。2010年以后,國內文獻開始偏向于微觀研究,但結論仍未達成一致。白俊紅基于1998—2007年我國分行業數據,采用靜態和動態面板回歸分析認為,政府研發補貼對企業研發投入存在顯著的激勵效應[8]1375-1400。李培楠等利用面板回歸分析2007—2012年我國制造業數據,發現在技術開發階段政府支持對產業創新有負向作用,在成果轉化階段的影響是“正U型”[9]。余偉婷和蔣伏心基于我國2009—2013年規模以上工業企業數據,從社會研發系統角度發現,政府研發資助對企業R&D投入存在激勵作用[10]。近年來國內部分學者的研究結論見表2。

表2 國內近年來關于政府研發補貼對企業研發投入的影響研究結論

2.政府研發補貼對企業創新產出的影響

(1)企業創新產出形式

企業的創新產出形式多種多樣,比如降低生產成本的工藝創新、新產品和新方法的創新、產品設計和質量的改善等,這些指標比創新投入(比如資金、人員等)指標更難以量化,因此,評估研發補貼的創新產出效應難度也更大。現有文獻多采用專利數量來衡量企業研發活動的創新產出。專利數量又分為專利申請量和專利授權量。專利申請量是向專利機構申請授權的專利數量,它一定程度上反映了創造的活躍程度;專利授權量是一定時期內被專利機構成功授予專利權的數量。以往研究經常以專利申請量來衡量企業的創新產出,比如Bronzini[11]442-457、Czarnitzki[12]1324-1341均采用專利申請量分別分析了意大利和德國的研發補貼對企業創新產出的影響。國內關于政府研發補貼創新產出效應的研究也多采用專利申請量,比如黎文靖等也采用了專利申請量作為企業創新產出的衡量指標[13]。

由于專利質量有偏性,具有很強的異質性特征,因此僅以專利數量來衡量企業的創新能力存在一定的局限[14]。國外研究通常以專利引證指標、專利族規模、專利續約期等指標反映專利的質量,比如Czarnitzki[12]1324-1341基于專利引證指標和專利族規模衡量企業的實質性創新能力。國內由于專利引證指標、專利族規模等指標缺乏系統性數據,因此通常采用發明專利申請量來反映企業的實質性創新。除了以專利數量衡量企業的創新產出外,也有文獻利用新產品開發項目數、新產品銷售收入、生產率、就業、市場占有率等指標來衡量[8]1375-1400,[12]1324-1341,[15]。

(2)政府研發補貼的創新產出效應

雖然關于政府研發補貼對企業創新產出的影響研究較少,但就國內外現有文獻來看,研究結論整體上沒有研發投入效應的爭議大。Alecke發現獲得研發補貼企業的專利申請概率從20%上升到40%,專利申請數量明顯增加[16]。Bronzini基于意大利北部的微觀企業研究發現,政府研發補貼對企業的專利數量有顯著的正向作用,尤其是對中小企業的作用更加明顯[11]442-457。

當然,政府研發補貼對企業的創新產出也并非總是有效的。比如,Hall和Maffioli通過對阿根廷、巴西、智利和巴拿馬政府的技術發展基金調查評估發現,政府研發補貼對專利數量或新產品銷售并沒有產生顯著影響[17]。白俊紅基于1998—2007年我國大中型工業企業專利數據也得出類似結論[8]1375-1400。需要注意的是,盡管有研究發現研發補貼政策的創新產出效應不顯著,卻鮮有文獻認為研發補貼政策對創新產出存在擠出效應。表3反映了國內外關于政府研發補貼創新產出效應的研究結論分布。

表3 國內外關于政府研發補貼創新產出效應的實證研究結論

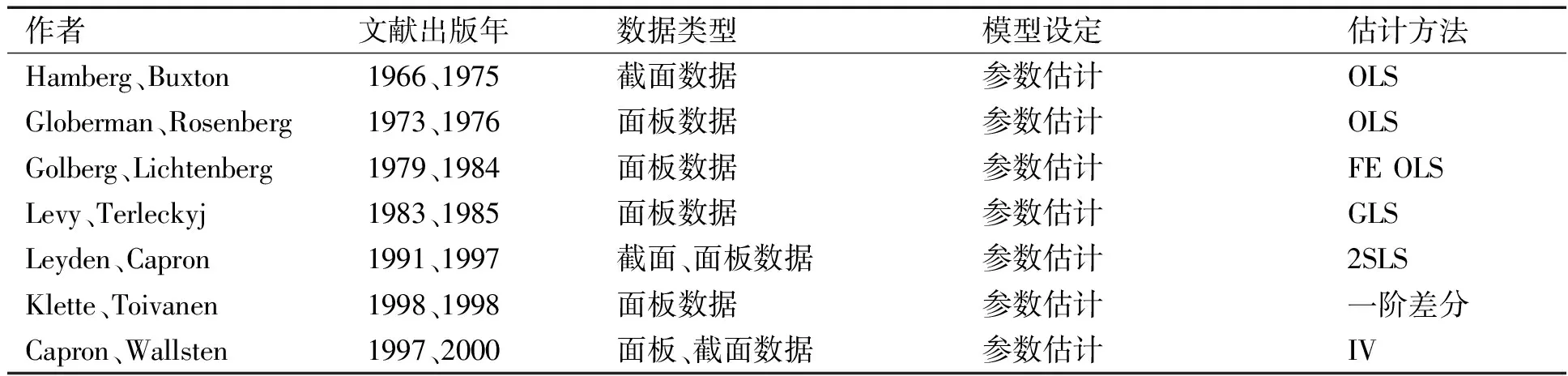

(二)國內外政府研發補貼研究方法進展

以往關于政府研發補貼政策評價的實證方法通常采用OLS、工具變量估計(IV)等計量方法,2000年以后Heckman樣本選擇模型、配對估計模型、雙重差分模型開始在國外被廣泛應用于該問題的研究,并于2009年以后開始在我國逐漸流行起來。David通過對1965—2000年間關于政府研發補貼政策效果相關文獻的研究,發現過去35年的研究積累已形成該問題的主要分析框架,數據主要是基于時間序列和不同聚類水平的面板數據,包括基于實驗室、企業、行業以及國家層面的面板數據[18]。但是,所采用的計量方法整體上忽視了樣本選擇偏差導致的內生性問題。表4列示了2000年以前國外關于該問題的主要研究方法。

表4 2000年以前國外研發政策評估所采用的主要研究方法

實際上,無論是國內研究還是國外的相關研究,都證實了政府研發補貼資金并非隨機分配,而是具有一定的偏向性。因此,如果直接用受助企業與非受助企業進行比較,可能導致過高估計政策效應。自2000年以后,學者們越來越意識到政策評估所面臨的樣本選擇偏誤導致的內生性問題,非結構計量模型開始流行起來。本文通過對近年來國外文獻的梳理,發現以基于數據驅動的研究為主,計量方法以配對估計方程為主。表5反映了2000年以后國外研發補貼政策評估的主要研究方法。

表5 2000年以后國外研發補貼政策評估所采用的主要實證方法

國內關于研發補貼政策評估的實證研究起步較晚,并在近年來集中爆發。2010年以前,國內對該問題的研究主要以OLS實證分析或博弈論理論分析方法為主,OLS實證研究往往忽視了樣本選擇偏差導致的內生性問題,對政府研發補貼的甄選機制關注較少。近兩年傾向得分匹配法在國內流行起來,并越來越被運用到政府研發補貼政策評估領域中,比如王剛剛[19]60-78、史潔瓊[2]136-144等學者對我國政府研發補貼政策的評估。表6反映了2010年以來我國研發補貼政策評估的研究方法運用情況。

表6 2010年以來我國研發補貼政策評估的研究方法進展

(三)政府研發補貼效果的主要影響因素

從國內外研究成果來看,政府研發補貼效果因樣本來源、研究方法、理論基礎等多方面的差異導致研究結果莫衷一是,不過整體上認為研發補貼政策效果以積極效應居多。而且,以往研究多停留在是否擠入、擠出層面。近年來,學者們越來越關注研發補貼發揮效應的具體情境,比如,擠入或擠出效應在什么情況下更容易發生,以更深入地理解政府研發補貼與私人研發活動之間的內在聯系。本文通過搜集國內外研究資料,從市場競爭程度、市場化程度、政府研發補貼政策設計等幾個方面分別對影響研發補貼效果的因素進行梳理。

1.市場競爭程度

熊彼特假說提出,市場集中有助于企業開展創新活動。這一方面是由于市場集中度高的企業規模較大,具有從事創新活動的資源優勢,這是由創新活動低邊際成本、高固定成本的特征所決定;另一方面企業家具有追求壟斷利潤的原動力,而通過創新獲取市場壟斷地位是主要途徑。Jaffe認為市場競爭環境越激烈,企業的研發活動越活躍[15]。邢斐基于2008—2012年滬深A股上市公司樣本數據,通過固定效應模型發現市場競爭度越高,政府研發補貼的激勵效應越明顯[20]。

2.市場化程度

王一卉基于2005—2007年我國高技術企業面板數據,研究表明政府研發補貼效果在東部地區的效果不及中西部明顯,這可能是由于東部地區市場化程度更高,企業內部研發決策受政府政策干預的影響較小,另一方面,市場化程度低的地區政府干預更頻繁,政府更傾向于使用直接研發補貼對企業進行扶持[21]。史潔瓊基于2011—2018年我國滬深A股上市公司樣本,采用傾向得分匹配分析表明,政府研發補貼在市場化程度較低地區的激勵效應更顯著[2]136-144。李萬福基于2008—2014年我國A股上市企業樣本,采用固定效應模型發現,市場化程度較高地區的企業,其政府研發補貼的研發投入激勵效應更顯著[22]。

3.政府研發補貼的規模

關于研發補貼資金規模的研究,以國外文獻居多。Dominique和Guellec基于OECD17個成員國的研發補貼政策研究,發現政府研發補貼的激勵效果隨著補貼規模的變化而有所不同,政府研發補貼與私人研發支出兩者存在非線性的倒U 型關系,當補貼規模增加到一定程度后(約占企業研發支出的13%),其激勵效應開始減弱,當超過25%時,政府研發補貼對企業研發投入很可能會產生替代效應[23]。當然,這個真實的最優值取決于各地的經濟狀況和政策設計。Marino基于法國1993—2009年間的企業面板數據,將企業受助規模劃分為小、中、大三檔,利用雙重差分模型(DID)結合傾向得分匹配法(PSM),發現政府研發補貼對私人研發支出的擠出效應對于接受政府中高水平補貼的企業更明顯[6]1715-1730。王剛剛利用PSM分析發現,當政府研發補貼額度提高到1000萬以上時,研發補貼政策的信號認證作用更強,激勵效應明顯增加[19]60-78。

4.政府研發補貼的持續性

近期也有學者開始關注研發補貼政策的持續性問題。有研究表明,公共補貼政策在長期穩定的情況下更有效,當企業對政府資助的持續時間不確定時,不傾向于追加自有研發投資[24]。Pottelsberghe和Capron對美、加、德、法、意、日、英7個主要工業化國家的研發補貼有效性進行量化評估,從行業層面證明G7國家的研發活動更有可能在政府補貼更為穩定的行業得到激勵[25]。Czarnitzki通過對比利時研發補貼項目分析發現,政府重復補貼同一企業并不會降低補貼效果,即便企業同時接受多個項目補貼,也不會對自有研發投資產生擠出效應[12]1324-1341。從國內研究來看,溫明月基于2007—2013年我國185家制造業上市企業面板數據,采用固定效應模型研究表明,政府研發補貼政策的持續性越好,對企業研發投入的額外激勵效應越顯著,并可在一定程度上緩解補貼規模過大導致的擠出效應[26]。

5.其他

影響政府研發補貼效果的因素錯綜復雜,除了企業面臨的外部環境以及政策本身以外,也有研究從企業規模、企業治理結構、政策實施的經濟背景、企業成長階段、行業技術水平、補貼資金的來源等方面分析影響研發補貼政策效應的情境。Hud和Hussinger基于2006—2010年德國的中小企業樣本,發現研發補貼在2009年全球金融危機時表現出擠出效應,通過對樣本分階段進一步對比分析,認為2009年的擠出效應是由企業一致縮減研發支出的投資行為引起的,而非政策無效[5]1844-1855。Koga基于日本223家高技術初創企業的面板數據研究,發現企業發展的成熟度越高,政策激勵效應越顯著[27]。此外,在研發補貼資金來源方面, Blasio發現在意大利中央層面的兩個研發補貼項目的激勵效應均不顯著,而Fantino、Bronzini和Piselli發現在意大利區域層面的研發補貼項目對企業研發起到積極作用,這可能是由于地方政府更了解當地的區域經濟環境,更便于因地制宜地制定和實施相應的補貼政策。

四、簡要評述

理論上講,研發補貼對企業研發支出的凈效應是不確定的。這主要是由于二者之間存在抵消效應,而影響凈效應的因素錯綜復雜。政府研發補貼額外效應的研究屬于政策評價問題,自2000年以來國外涌現出大量的實證研究對研發補貼政策效應進行評估,但結論卻莫衷一是,這主要是由于研究對象、研究視角、變量定義和計量方法等方面的差異所致。

(一)研究對象

從已有研究來看,國內外關于政府研發補貼政策的研究主要集中在宏、微觀兩方面。宏觀層面主要是政府研發補貼對經濟增長的影響。微觀層面主要集中在政府研發補貼對企業經濟后果的影響,比如企業自有研發投資、專利產出、生產率及企業市場表現等。宏觀研究以政府研發為主體,容易忽視企業作為研發個體的異質性,而技術創新的主體是企業,因此有必要從企業層面分析政府研發補貼政策的效應。從現有文獻來看,基于微觀企業數據評估研發補貼政策逐漸成為國內研究的主流,比如基于上市公司數據、民營企業數據、大中型工業企業數據等。

(二)研究視角

目前關于政府研發補貼政策效應的研究,主要集中在研發補貼對企業創新投入的影響方面,關于研發補貼對企業創新產出效應的研究仍然較少。從政府對企業進行研發補貼的政策目標看,中央和各級地方政府的各類項目補貼及申報條件反映了政府研發補貼至少有以下兩方面的考慮:一是通過直接的資金注入降低企業的研發成本和研發風險,激勵企業的自有研發投入;二是激發企業的創新活力,促進企業創新產出,比如新產品、新知識和新技術的開發。政府研發補貼的最終目的是增加企業的創新產出,進而帶動社會整體的科技進步,因此,創新產出也是衡量政府研發補貼是否有效的有力指標。可見,對政府研發補貼有效性的研究,若只聚焦于企業的研發投入效應,視角略顯單一,分析不夠立體,需要進一步拓展到對企業的創新產出效應,雙視角、多維度地對研發補貼政策效應進行分析。

(三)變量定義

當前研究通常以企業研發支出為因變量,大部分文獻以研發強度來衡量,即企業研發支出除以營業收入。也有部分學者采用研發支出除以總資產來表示研發強度。尤其需要注意的是,接受研發資助企業的研發支出有兩個層面的含義:一是企業總研發支出;二是企業的凈研發支出,即扣除研發補貼部分之后的研發支出。目前國內關于研發補貼政策的研究大多基于總研發支出,而總研發支出和研發補貼部分可能會存在部分抵消效應,因此,基于總研發支出得出的結論不具有說服力。只有當研發補貼激勵了企業凈研發支出的增加時,才說明政策真正起到了“四兩撥千斤”的作用,具有額外的激勵效應。

(四)研究方法

2000年以前,國外關于研發補貼政策的研究以OLS計量方法為主,對樣本的內生性問題沒有給予足夠的重視。2000年以后,以Busom的發表為標志,國外學者開始關注研發補貼政策評估的內生性問題,之后Heckman樣本選擇模型、配對估計模型、雙重差分模型等克服內生性的計量模型開始被廣泛應用于該問題的研究。近幾年,隨著各種數據庫的建立和完善,數據獲得的可能性得到提升,使得大樣本分析方法在國內越來越流行,尤其是傾向得分匹配估計模型逐漸成為熱點。