“互聯(lián)網(wǎng)+”促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的途徑探討

王玉平

(鄒平市焦橋鎮(zhèn)人民政府,山東 鄒平 256299)

近年來,隨著信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展,我們已進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)+時代,通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運(yùn)用,實(shí)現(xiàn)了各行業(yè)、各領(lǐng)域的快速發(fā)展。現(xiàn)階段,我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入新發(fā)展階段,結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式創(chuàng)新、改革,可降低農(nóng)民負(fù)擔(dān),不斷提升生產(chǎn)效率。通過電子商務(wù)平臺建設(shè),實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置與整合,進(jìn)而提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。筆者根據(jù)自身多年的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)驗(yàn),立足“互聯(lián)網(wǎng)+”角度,探討“互聯(lián)網(wǎng)+”促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的途徑。

一、互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)的相關(guān)概述

在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中,依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),科學(xué)管理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各項(xiàng)要素。利用互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)模式,可促使互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢得以充分發(fā)揮,不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)、模式、內(nèi)容,進(jìn)而促使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量、效益的不斷提升。

利用互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)模式,有利于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代科技的有機(jī)融合,進(jìn)而打破傳統(tǒng)人工農(nóng)業(yè)的局限,補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)發(fā)展短板,與新農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求、目標(biāo)相符合。利用互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)模式,目的是為推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)化和全面化發(fā)展,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的系統(tǒng)化、智能化。

(一)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)模式,有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式改革。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中,不斷融入現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),可促進(jìn)資源優(yōu)化配置,提升資源智能化,不斷擴(kuò)大利用效率,促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更為科學(xué)、合理。

(二)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)模式,有利于農(nóng)副產(chǎn)品的銷售創(chuàng)新。依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),搭建農(nóng)副產(chǎn)品電子商務(wù)銷售平臺,突破了傳統(tǒng)銷售的空間、時間限制,促使農(nóng)副產(chǎn)品銷售范圍的有機(jī)拓展,實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的智能化、終端化。

(三)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)模式,有利于經(jīng)濟(jì)活動的合作創(chuàng)新。通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),為政府、企業(yè)以及農(nóng)戶之間,搭建一個合作交流平臺,打破了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)合作單一化、單向化問題,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量、效率的有效提升。

二、互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要作用

(一)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有機(jī)優(yōu)化。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,利用互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)模式,可促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級,為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障支撐,為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新、改革發(fā)展指明了方向。借助互聯(lián)網(wǎng)的開放性優(yōu)勢,建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、管理、經(jīng)營的全新發(fā)展模式,讓生產(chǎn)者能夠準(zhǔn)確、及時地掌握農(nóng)副產(chǎn)品的市場行情,了解未來發(fā)展趨勢。同時,借助互聯(lián)網(wǎng)綜合性優(yōu)勢,在信息覆蓋范圍上,不僅僅局限于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新,也涉及了農(nóng)產(chǎn)品銷售,而是為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全流程服務(wù)。此外,借助互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新優(yōu)勢,有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的推廣、運(yùn)用,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式進(jìn)行不斷創(chuàng)新和,進(jìn)而不斷提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

(二)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級。在互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)的不斷發(fā)展中,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)用力度十分廣泛,通過互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢,可降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動力,有效提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的綜合效率,促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新。同時,依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的技術(shù)優(yōu)勢,為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)制定、政策實(shí)行、目標(biāo)實(shí)現(xiàn),提供了強(qiáng)力支撐。為此,相關(guān)部門必須加大互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣,建立新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、發(fā)展模式,進(jìn)而促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

(三)互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè),有利于提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的整體效益。在互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)模式下,讓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者掌握農(nóng)副產(chǎn)品的不足問題,在農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量提升、生產(chǎn)體系改革中,提供強(qiáng)力技術(shù)支撐。同時,隨著互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)的不斷推廣,使得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本下降,有效簡化生產(chǎn)流程,促使農(nóng)副產(chǎn)品的流通速度加快,進(jìn)而有效提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的整體效益。

三、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系的現(xiàn)狀分析

首先,農(nóng)民素質(zhì)不高。目前,在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中,主體是農(nóng)民,但目前農(nóng)民的生產(chǎn)一味依靠傳統(tǒng)生產(chǎn)方式,由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在農(nóng)民群體中的推廣、培訓(xùn)力度不夠,使得農(nóng)民綜合能力、專業(yè)素質(zhì)整體較低,不能滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)村的實(shí)際發(fā)展需求。

其次,政府投足保障不足。在國家經(jīng)濟(jì)體系中,在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作中,政府撥款額度無法滿足實(shí)際工作需求,使得互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣的資金經(jīng)費(fèi)得不到保障。同時,針對互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣體系,政府的財政投入,以農(nóng)業(yè)農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主,例如區(qū)域開發(fā),在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣體系的建設(shè)上花費(fèi)較少,為互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣人員的培訓(xùn)機(jī)會較少,使得整體素質(zhì)得不到有效提升。

第三,政府不注重互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣體系建設(shè)工作。在農(nóng)業(yè)農(nóng)村體系中,推進(jìn)體系的完善,主要是提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的整體水平,而體系建設(shè)是否能夠高效推進(jìn),由政府重視度、關(guān)注度所決定。現(xiàn)階段,在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣體系建設(shè)中,政府不夠重視,機(jī)構(gòu)建設(shè)力度不夠。尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層,雖然設(shè)置了專業(yè)農(nóng)技推廣服務(wù)站,配置了相關(guān)設(shè)備,但實(shí)際推廣工作主要注重宣傳、檢查,落實(shí)舉措較少,使得互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣形式化嚴(yán)重,不能真正引導(dǎo)、幫助農(nóng)民吸取先進(jìn)農(nóng)業(yè)知識和農(nóng)業(yè)技術(shù),導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣整體效果較差。同時,對于農(nóng)業(yè)新設(shè)備和新技術(shù)的引進(jìn),也存在成本風(fēng)險,部分農(nóng)民風(fēng)險承擔(dān)意識較為薄弱,導(dǎo)致新技術(shù)和新設(shè)備的推廣存在阻礙。

第四,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣的服務(wù)配套建設(shè)不完善。近年來,我國提倡打造服務(wù)型政府,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣體系建設(shè)更是如此,諸多地方政府通過第三方購買服務(wù)方式,促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣服務(wù),但因區(qū)域發(fā)展十分不平衡,農(nóng)技中介服務(wù)市場十分不完善,加上起步時間較晚,使得互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣的服務(wù)配套建設(shè)不完善。

四、“互聯(lián)網(wǎng)+”促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的途徑

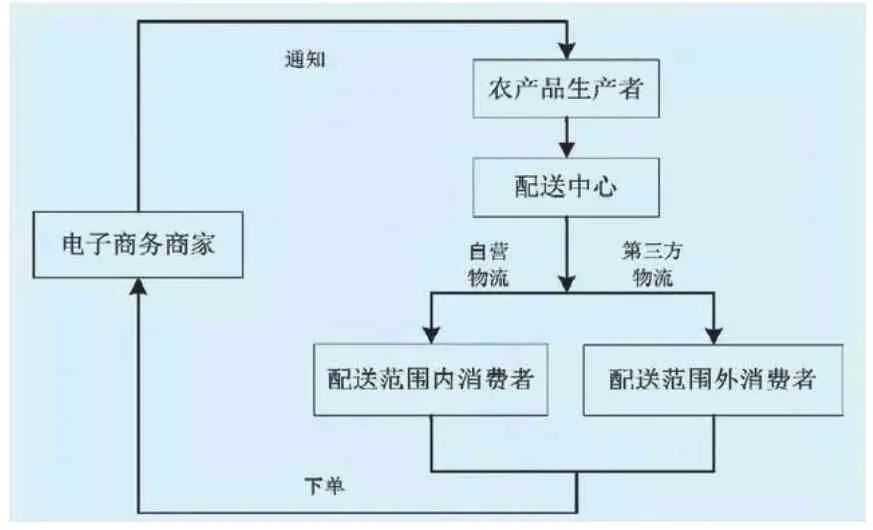

(一)搭建農(nóng)副產(chǎn)品的電子交易平臺。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展中,電子交易平臺應(yīng)運(yùn)而生,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)市場、消費(fèi)市場的空間限制突破,促進(jìn)了專業(yè)分工,進(jìn)而提高了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。所以,我們必須加大政府扶持力度,積極引導(dǎo)農(nóng)戶參與,搭建農(nóng)副產(chǎn)品的電子交易平臺。1)按照農(nóng)村地區(qū)實(shí)際狀況,與淘寶、京東、蘇寧等電商平臺加強(qiáng)合作,借助互聯(lián)網(wǎng)終端,實(shí)現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的有機(jī)流;2)如果條件允許,可積極建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品交易平臺,通過手機(jī)APP、電腦網(wǎng)頁等工具,建設(shè)交易平臺,為農(nóng)戶創(chuàng)造更多的交易機(jī)會,進(jìn)而減少農(nóng)戶交易成本,促使農(nóng)產(chǎn)品銷售周期的有效縮短,防止農(nóng)副產(chǎn)品銷售受阻;3)加強(qiáng)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè),不斷健全物流配送系統(tǒng),積極建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品基地,促使農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的進(jìn)一步牢固(如表1);4)提升農(nóng)戶參與電商平臺建設(shè)的積極性,按照農(nóng)戶農(nóng)副產(chǎn)品的特點(diǎn),不斷拓展服務(wù)渠道和群體,優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,通過品牌化建設(shè),促進(jìn)產(chǎn)品營銷;5)依托電商平臺優(yōu)勢,農(nóng)村企業(yè)必須加快生產(chǎn)模式、銷售模式的改革創(chuàng)新,不斷提升品牌能力,完善特色產(chǎn)品品種。

表1 “互聯(lián)網(wǎng)+”模式下的農(nóng)村電子商務(wù)平臺建設(shè)

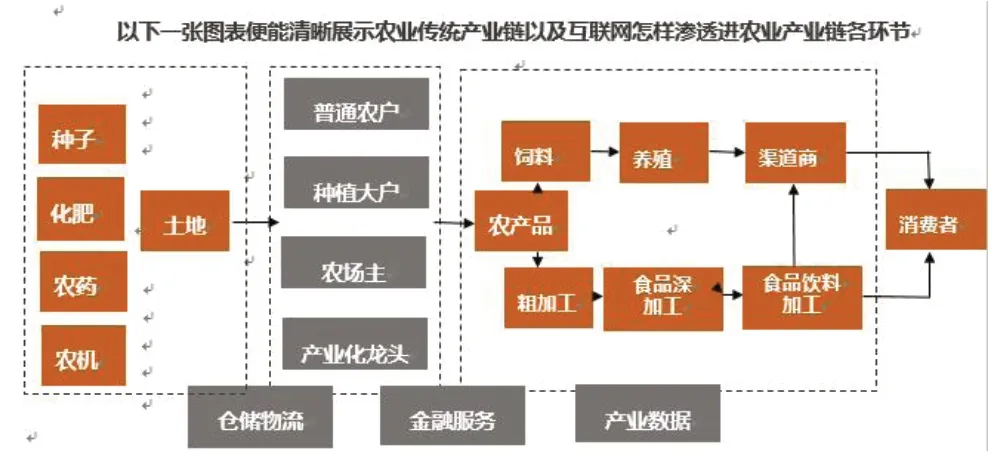

(二)依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),促進(jìn)種養(yǎng)殖業(yè)的工業(yè)化發(fā)展。農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖效率高低,對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有著直接影響。為此,在種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中,必須融入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),促使種養(yǎng)殖產(chǎn)品成活率的有效提升。1)依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)相關(guān)主題自動監(jiān)控,按照氣候變化狀況,對種養(yǎng)殖方式、策略進(jìn)行及時調(diào)整;2)借助物流網(wǎng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)殖產(chǎn)品的實(shí)時控制、檢測,對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行充分把控,全方位、全流程監(jiān)控種養(yǎng)殖過程;3)利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對種植灌溉、農(nóng)藥化肥等內(nèi)容進(jìn)行有效控制,實(shí)現(xiàn)水資源、農(nóng)業(yè)資源的有機(jī)節(jié)約;4)利用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品自動種植,不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)效率(如表2)。

表2 “互聯(lián)網(wǎng)+”模式下的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

(三)通過大數(shù)據(jù)技術(shù),科學(xué)分析市場風(fēng)險,加大農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)。依托互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)技術(shù),使用大數(shù)據(jù)技術(shù),對農(nóng)副產(chǎn)品市場特點(diǎn)、風(fēng)險進(jìn)行有效預(yù)測,實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有效性、針對性的提升。所以,借助大數(shù)據(jù)技術(shù),農(nóng)戶可產(chǎn)品數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計和利用中,科學(xué)、朱期內(nèi)的分析農(nóng)業(yè)市場行情。1)利用大數(shù)據(jù)檢索技術(shù),農(nóng)戶可實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)市場的信息收集,并開展歸類整理后,了解農(nóng)副產(chǎn)品的市場走向,防止資金投入的盲目性,促使資源的優(yōu)化合理配置;2)借助大數(shù)據(jù)建模技術(shù),農(nóng)戶可對農(nóng)副產(chǎn)品成本進(jìn)行科學(xué)分析,準(zhǔn)確預(yù)測生長周期、預(yù)期收益,科學(xué)制定生產(chǎn)經(jīng)營計劃;3)依托大數(shù)據(jù)技術(shù),對消費(fèi)需求開展調(diào)研分析,掌握消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣,利用網(wǎng)絡(luò)收集消費(fèi)建議,促進(jìn)供求的匹配性的提升。

(四)不斷提高農(nóng)民的綜合素質(zhì)。在互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)的模式下,對農(nóng)民綜合素質(zhì)要求也更高。在依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上,應(yīng)不斷提升農(nóng)民綜合培養(yǎng),引導(dǎo)農(nóng)民學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)知識,建立農(nóng)民培訓(xùn)小組、互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊,實(shí)現(xiàn)抱團(tuán)合作,共同發(fā)展,進(jìn)而促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)法的現(xiàn)代化。

五、結(jié)束語

綜上所述,在鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)村建設(shè)中,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展十分關(guān)鍵。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新,在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中,應(yīng)依托互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢,不斷推廣運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的有機(jī)融合,通過搭建農(nóng)副產(chǎn)品的電子交易平臺,依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),促進(jìn)種養(yǎng)殖業(yè)的工業(yè)化發(fā)展。通過大數(shù)據(jù)技術(shù),科學(xué)分析市場風(fēng)險,加大農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā),不斷提高農(nóng)民的綜合素質(zhì),不斷提升農(nóng)民運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)的能力和水平,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速、穩(wěn)定發(fā)展。