雅萬高鐵大直徑盾構隧道關鍵設計問題探討

席博陽

(中國鐵路設計集團有限公司,天津 300308)

引言

近年來隨著我國“一帶一路”倡議的推進,中國高鐵也逐步走出國門。雅加達至萬隆高速鐵路項目,起自印尼首都雅加達,終至印尼第四大城市萬隆,線路總長142.3 km,設計時速350 km,是中國高鐵全產業鏈走出國門的第一單。雅萬高鐵為EPC設計施工總承包項目,項目設計遵循印尼的相關法律、法規及技術標準,無印尼標準時采用中國技術標準。然而,由于中印尼兩國間工程建設外部條件、地質環境、技術標準體系、土地征拆原則等方面存在差異,在確定設計方案及參數選用上進行了因地制宜的考量。

以海外高鐵建設為背景,依托雅萬高鐵1號隧道工程,針對處于第四系沖洪積膠結軟土地層、震區和海外項目等特殊邊界條件下的大直徑盾構隧道關鍵設計問題展開探討。

1 工程概況

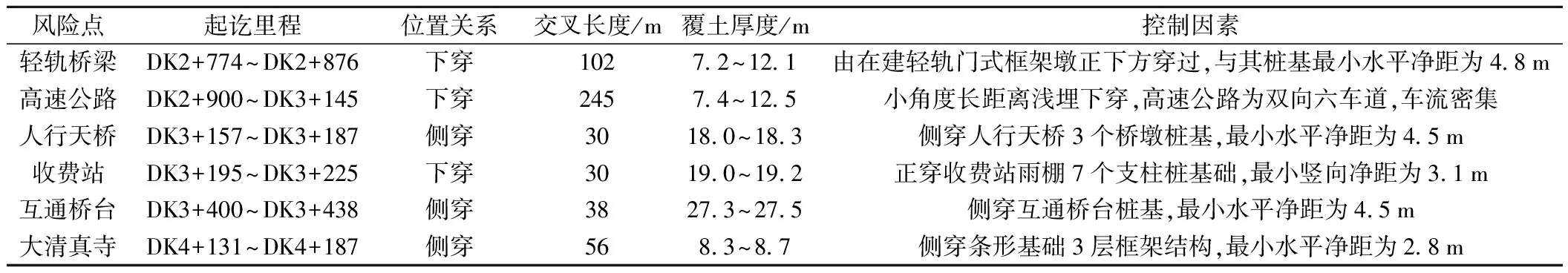

雅萬高鐵1號隧道位于雅加達市東北部城區,隧道范圍內線路自東向西敷設,全長1 885 m,最大埋深約34 m。隧道設計為單洞雙線,隧道內設計列車時速為180~200 km。如圖1所示,全隧采用明挖法及盾構法施工,兩端明挖及豎井段長418 m,中間盾構段長1 467 m。盾構管片內、外徑分別為11.7 m及12.8 m。由于雅加達市區建筑密集,且土地多為私有,征拆極其困難。受制于此,隧道只能利用既有公共設施的土地廊道通行。如表1所示,1號隧道周邊環境敏感點眾多,盾構隧道與高速公路、在建輕軌等公共設施長距離淺埋并行,且隧址周邊部分建筑老舊失修,如清真寺、收費站等不具備遷改條件,盾構施工期間又需維持使用,設計難度較大。

圖1 雅萬高鐵1號隧道施工方法平面(單位:m)

表1 雅萬高鐵1號隧道與周邊環境敏感點位置關系

2 工程地質及水文地質條件

2.1 工程地質

雅萬高鐵1號隧道位于沖洪積平原區,地形平坦,地勢開闊。隧址區為熱帶雨林氣候,年均降雨量2400 mm以上。盾構穿越地層主要為第四系更新統沖洪積黏土、粉質黏土、細砂及細圓礫土地層。如圖2所示,黏土占比39%,粉質黏土占比9%,細砂占比42%,細圓礫土占比7%,且淺層黏土呈軟塑狀具有中等膨脹性,液限指標Il為0.26~0.47,深層黏土呈硬塑狀,液限指標Il為0.05~0.17。該地區黏土具有天然密度低、高含水率、大孔隙比、高液塑限、高靈敏度的工程地質特性。細圓礫土成分以安山巖為主,性狀密實飽和,圓礫一般直徑10~20 mm,最大為30 mm。此外,受膠結作用影響,該地層存在結構強度,具有整體性較好、磨蝕性強[1]的特點。各地層物理力學性能指標及顆粒組成見表2、表3。

表3 1號隧道盾構穿越地層顆粒組成

圖2 1號隧道盾構穿越段地層成分比例

表2 1號隧道盾構穿越地層物理力學性能指標

2.2 水文地質

隧址區地下水類型主要為第四系孔隙潛水和承壓水。孔隙潛水主要靠大氣降水補給,其水位埋深0.30~7.80 m,水位變幅為2~3 m。承壓水以黏土及粉質黏土為相對隔水頂板,頂板埋深10.0~21.3 m,底板埋深18.1~34.7 m,承壓層水頭高度13~15 m,主要賦存于細砂及細圓礫土中。

3 關鍵設計問題

3.1 盾構機選型設計

設備選型為大直徑盾構隧道設計的重中之重,直接決定盾構能否順利完成施工作業,合適的盾構選型不僅能解決復雜地質條件下盾構掘進問題,還能減少不必要換刀、節約電能及耗材、減少超挖、降低施工擾動,從而使盾構施工事半功倍[2]。結合盾構區間穿越第四系更新統沖洪積黏土、粉質黏土、細砂及細圓礫土互層的工程特點,分別從地層適應性、地下水條件適應性、施工效率及工期、場地條件、安全性、環保性及經濟性等方面,對比分析本項目盾構選型思路及方法,如表4所示。

表4 1號隧道盾構適應性對比分析

綜合表4分析可知,1號隧道宜選擇泥水平衡盾構。而針對泥水平衡盾構環保性差的問題,結合既有工程實踐經驗,考慮采用優化泥漿處理系統提高泥漿重復利用率,通過加強固體廢棄物再生利用,用以制作場地周邊道路承重層、覆蓋層及填充料等,以實現減排減污的目的[7]。

3.2 管片設計

3.2.1 中印標準對比選用

我國現行盾構隧道規范齊全而完善,從勘察、設計到運營養護,內容翔實,標準統一。相比之下,印尼當地規范體系尚不完備,既有標準與歐美標準體系類似,以開放性規范為主。經調研,印尼標準KPRI PM60—2012《鐵路技術規范》和ITB-SNI 8460—2017《巖土工程設計規范》中有部分鐵路設計和盾構隧道設計相關內容,但更偏重于設計理論、方法概述及案例分析,對具體設計細節缺乏明確要求[8]。印尼當地設計院在進行橋梁、建筑結構設計時多采用美國混凝土協會ACI、美國材料實驗協會ASTM等有關標準作為補充依據。雖然ACI結構混凝土設計所采用的可靠度表達式與我國規范中可靠度表達式本質相同,但其在設計荷載分項系數、設計材料強度取值等方面與我國規范又有一定差異,具體到鋼筋保護層厚度、構件受壓區高度等設計細節也無法與中標統一。

抗震設計方面,我國抗震設防基本目標為“小震不壞、中震可修、大震不倒”,根據GB50011—2010《建筑抗震設計規范》中定義,小震、中震及大震分別對應50年內超越概率63%、10%以及2%的地震烈度,其重現期則分別對應為50年、475年及2475年。而印尼SNI 03—1726—2002《建筑結構抗震設計規范》采用50年內超越概率為10%,重現期為500年的地震烈度作為其抗震設防標準,基本可總結為“中震不倒”[9]。

根據印尼規范,1號隧道位于V類區域,其地震動峰值加速度為0.32g[9]。考慮到中印尼標準在重現期、場地條件影響參數等方面的異同,參考相關研究成果認為,該場地條件轉化為475年重現期后基本等同于中國標準的Ⅷ度區,地震動峰值加速度取0.3g[10]。同時,由國家地震局對本線開展地震安全性評價并經印尼行業專家審查后,最終確定1號隧道場地類別為Ⅱ類,場地土類型為軟弱~中硬土。50年超越概率為10%條件下其地表地震動峰值加速度值為0.221g,動反應譜特征周期為0.5 s,隧道按照Ⅷ度抗震設防加強構造措施。

結合本項目合同條款及技術審查要求,1號隧道采用雙標并行方式進行設計,以中標結構設計成果為基礎,由印尼萬隆科技大學依據當地標準及設計習慣對設計成果開展驗算。經驗算認為,中標結構設計成果基本可滿足印尼標準的要求,僅在隧道防災救援及健康監測等方面進行設計補強后便順利獲得印尼方外部技術審查許可。

3.2.2 結構設計

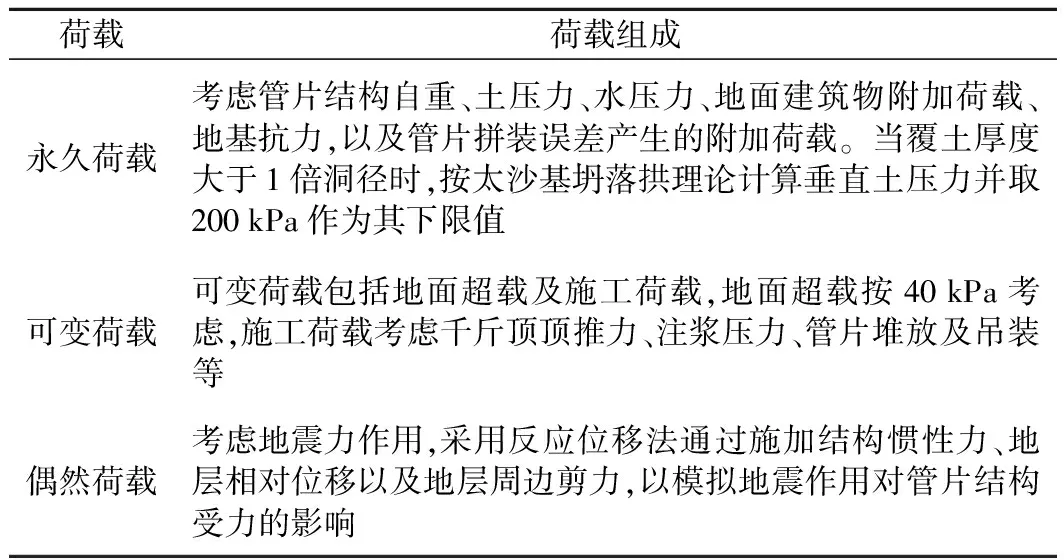

1號隧道管片靜力計算采用修正慣用法,通過調研類似工程,取剛度折減系數η=0.8,以模擬管片接頭的影響,并采用梁彈簧模型進行二次核算,計算內容及荷載組成如表5所示。

表5 1號隧道管片靜力計算荷載

結構設計采用極限狀態法,分別考慮施工期及運營期2種工況,按正常使用極限狀態及承載力極限狀態對整環主筋進行包絡驗算。同時采用時程分析法對盾構始發井及隧道連接結構施工及運營期的地震響應、盾構隧道襯砌結構縱向地震響應進行分析,取最不利工況對管片強度、螺栓強度、變形率及接頭最大張開量等進行驗算。根據計算,1號隧道超淺埋條件下的管片結構縱向地震響應為控制工況,其結果如表6所示。

表6 管片結構縱向抗震內力驗算結果

根據管片結構計算結果,結合1號隧道線路平縱條件、建筑限界、防災救援要求、設備安裝條件等,最終確定管片設計參數如下。

(1)管片內徑11.7 m,外徑12.8 m,厚550 mm,采用雙面楔形通用環。管片環分塊形式為6A(43.2°)+2B(43.2°)+K(14.4°),如圖3所示。管片拼裝采用1/3錯縫拼裝方法。楔形量采用以最大寬度及中心寬度為基準的計算方法,考慮半徑1400 m平面圓曲線擬合、管片拼裝、盾尾間隙并結合類似工程實例,最終確定為40 mm。

圖3 1號隧道盾構管片結構分塊

(2)管片采用C50高性能防水混凝土澆筑,抗滲等級P12。每環管片設50根環向螺栓、18根縱向螺栓,螺栓采用10.9級M36高強斜直螺栓,傾角30°。管片內預埋螺栓套管,套管底部焊接120 mm×120 mm×10 mm錨固鋼板。

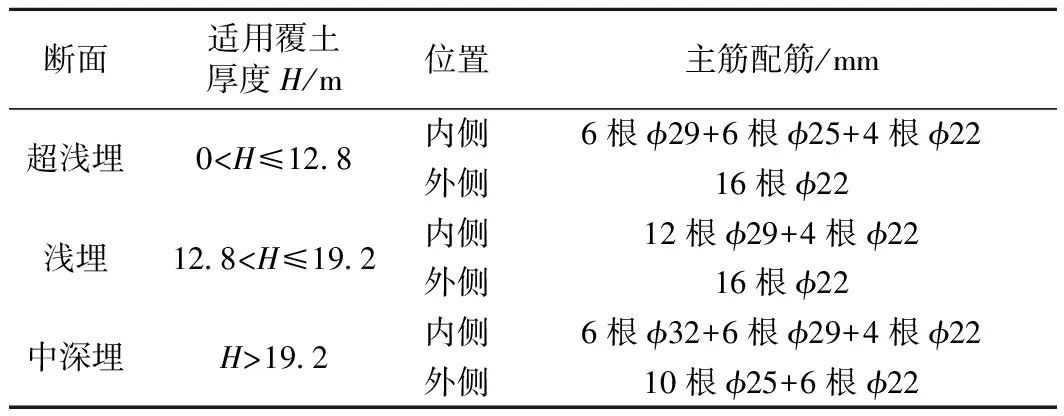

(3)盾構管片按照不同埋深分為超淺埋、淺埋及中深埋3種類型,具體配筋參數見表7。

表7 1號隧道管片配筋參數

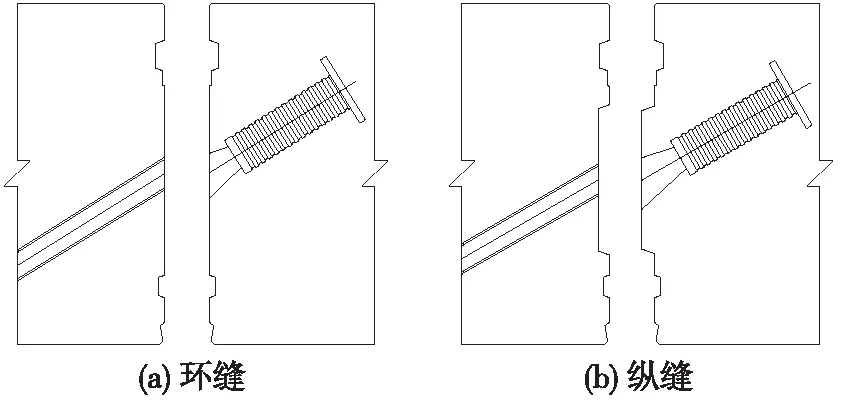

(4)管片環、縱縫設計采用圖4所示構造,管片環縫不設凹凸榫,縱縫設置凹凸榫。管片接縫內外側分別設置一道三元乙丙彈性密封墊防水,并加設遇水膨脹止水條,盾構進出洞前20環管片環縫設置柔性變形接頭。

圖4 管片環縱縫構造示意

(5)軌下結構采用圖5所示“三跨兩柱”結構形式,其中中箱涵為預制結構、邊箱涵為現澆結構。

圖5 盾構軌下結構示意

3.3 機具設計

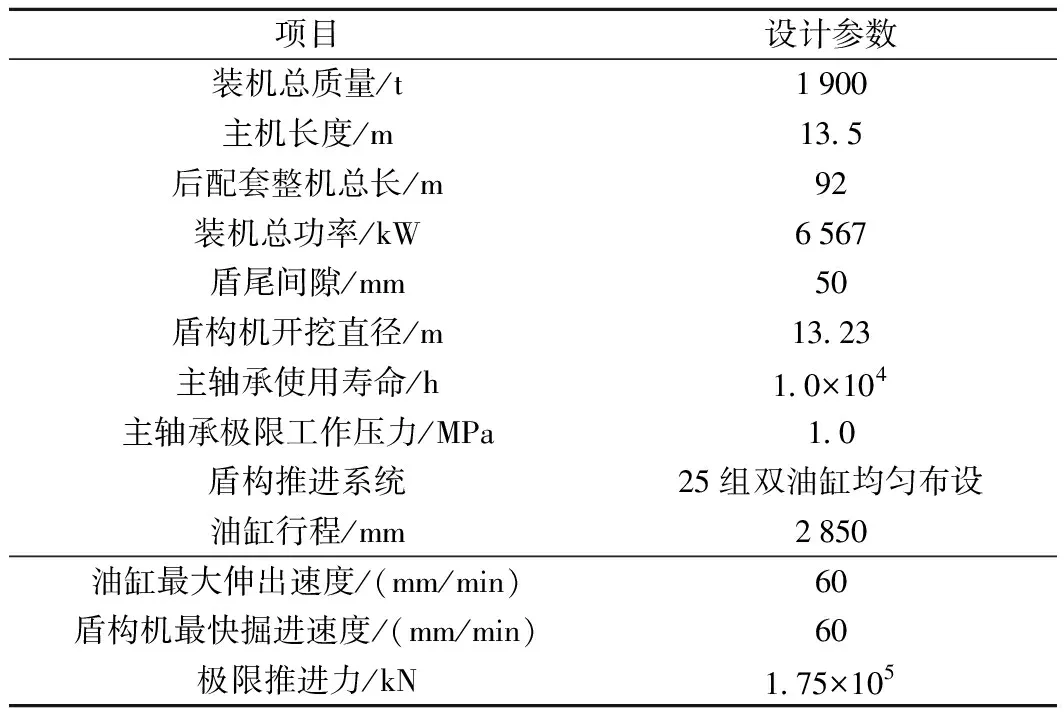

雅萬高鐵1號隧道盾構段采用泥水平衡盾構機進行掘進,其設計參數見表8。

表8 1號隧道盾構機設計參數

鑒于隧道周邊環境敏感點眾多、場地條件苛刻,地表無換刀檢修加固條件,且場地范圍內地下水位高并具有承壓性,洞內換刀檢修難度大、風險高。因此,盾構機具設計確定按盾構掘進過程中不換刀進行考慮。同時結合1號隧道地質條件特性,對盾構機具進行了下述針對性改造。

(1)盾構開挖范圍內地層受膠結作用影響,具有整體性好、磨蝕性強的特點,部分膠結試件單軸飽和抗壓強度可達7 MPa,若采用純軟土、砂土地層刀盤刀具配置方式易造成刀盤扭矩及推力過大,導致刀盤面板、周邊刮刀及超挖刀磨損嚴重甚至脫落[11]。因此,對刀盤面板、刀具及泥漿管路進行加強設計,采用耐磨合金以延長其使用壽命。同時,對刀盤面板整體做耐磨堆焊處理,外周貼耐磨條。

(2)對刀具布置方式進行針對性優化,按雙阿基米德螺旋線布置法布設,以提高刀具破碎能力,降低刀具結構負載。

(3)由于膠結土體內部骨架作用明顯,受刀具切削后破碎塊徑較大,粘附細顆粒后易形成泥餅,阻塞排泥管路。因此,在確保掌子面支護能力的前提下,采用較大刀盤開口率,并增設泥水系統分層逆洗功能,方便出泥排渣。

(4)細圓礫土地層滲透性系數較高,針對盾尾密封措施進行加強設計。

1號隧道盾構機最終確定采用開口率為33%的面板式刀盤,輔以1把中心刀、24把周邊刮刀、170把撕裂刀、340把切刀及2把超挖刀共同構成盾構機開挖模塊,如圖6所示,以確保盾構掘進過程中不換刀[12]。盾尾密封采用4道鋼絲刷、1道鋼板刷、1道止漿板以及1道緊急氣囊進行密封。

圖6 盾構刀盤刀具布置

結合現場實施情況,可知相關機具參數對第四系更新統沖洪積黏土、粉質黏土、細砂及細圓礫土地層具有良好適應性。盾構平均掘進速度約143 m/月,最高可達300 m/月,地表沉降控制能力良好,最大地表沉降量為9.1 mm。

3.4 風險點專項設計

穿越在建輕軌橋梁樁基、高速公路、人行天橋樁基、互通橋臺及側穿大清真寺等多處中、高風險點為1號隧道盾構施工的重難點。如何控制盾構穿越施工對上述建(構)筑物的影響,減小對建(構)筑物周圍地層擾動是本工程的關鍵。參考印尼ITB-SNI 8460—2017《巖土工程設計要求》并結合中國GB50911—2013《城市軌道交通工程監測技術規范》中的有關要求,同時調研類似工程的變形控制標準[13-15],綜合確定盾構施工穿越過程中上述風險點的監測項目及變形控制標準,見表9。

表9 風險工程變形控制標準

參考國內外類似工程隧道施工經驗,對沿線各風險點保護措施開展了專項研究,通過工程類比初步確定各風險點加固措施[16-17],同時結合第四系沖洪積軟土地層、震區等特殊邊界條件輔以數值模擬驗證,最終確定采用“洞內、洞外加固措施相結合,工程措施為主,工藝措施為輔”的風險點加固處理方案,以確保盾構隧道及周邊環境敏感點的安全。

3.4.1 洞內工程措施

1號隧道穿越風險工程洞內加固工程措施采取二次深孔加強注漿,在管片上預留的注漿孔向地層中壓注水泥-水玻璃雙液漿,漿液中添加補償收縮膨脹劑,以補償地層損失,從而減小建筑物沉降,如圖7所示。

圖7 二次深孔注漿橫斷面布置(單位:cm)

結合現場試驗數據,水泥-水玻璃雙液漿最終確定采用波美度40的水玻璃,與水灰比1∶1的水泥漿按1∶1進行配比為宜。同時,根據不同地層掘進試驗段二次深孔注漿終壓值,采用線性回歸與隧道埋深進行擬合,得出式(1)作為盾構機穿越不同地層及埋深條件下的二次深孔注漿壓力設計值[18]。

(1)

式中,P為二次深孔注漿壓力設計值,MPa;H為注漿位置埋深,m。

注漿結束標準根據注漿壓力和注漿量進行雙控制,注漿壓力不可超過注漿壓力設計值,壓力達到設定壓力后停止注漿5 min再恢復注漿;多次嘗試無法注入后,恒壓觀察,如壓力達到設定壓力,且半小時注漿量不超過1 m3/h即停止注漿。

3.4.2 洞外工程措施

根據隧道埋深及沿線工程地質條件,結合隧道施工方法及工程措施的可操作性,對盾構區間沿線風險點采取有針對性的洞外保護措施,主要采取單側隔離樁、雙側門式隔離樁或地表袖閥管注漿的加固方式,于盾構下穿前對既有建(構)筑物及其周邊地層進行預加固。所有洞外加固措施需于盾構機到達28 d前完成,以保證盾構施工安全。

以側穿在建輕軌樁基處高風險點為例,盾構始發50 m后由在建輕軌門式框架墩下方穿過,盾構開挖輪廓與輕軌樁基礎最小水平凈距僅4.8 m,最淺覆土厚度僅7.2 m。為達到主動限制開挖破裂面發育,隔離盾構施工擾動對既有輕軌樁基的影響,被動限制既有輕軌樁基周邊握裹土圈位移的目的,經研究現場采用雙側門式隔離樁進行洞外加固,即在隧道兩側分別打設1排φ800 mm@1.6 m鋼筋混凝土鉆孔灌注樁,樁底深入盾構底以下至少7 m;樁頂通長設置1 m×1 m鋼筋混凝土冠梁;冠梁間每5 m設置1根1 m×1 m橫向連梁;盾構開挖輪廓線距離隔離樁外皮凈距按2 m控制,橫斷面示意如圖8所示。其中,設置樁頂橫向連梁可進一步提高隔離措施整體性,加強其被動承壓能力,從而達到嚴格控制既有輕軌橋梁位移變形的目的。

圖8 雙側門式隔離樁布置(單位:cm)

3.4.3 工藝措施

在穿越上述中、高風險點時,充分利用盾構機先進的施工工藝,加強盾尾密封,控制氣泡倉壓力,保證同步注漿量,加強對地面沉降監測,控制沉降。同時控制盾構掘進參數、控制盾構姿態,將盾構掘進時地層損失率控制在0.5%以內。

3.4.4 風險工程變形監測控制

盾構施工期間其周邊環境變形采用“四控”標準,即對周邊建筑物絕對沉降、地表差異沉降和沉降速率及表觀狀態進行控制,任何一項不達標,立即采取技術應急預案。施工過程中隧道周邊建筑物監控量測結果按預警值、報警值和極限值三級管理,同時對穿越的既有風險點實施第三方監測。

4 結論

雅萬高鐵1號隧道盾構段目前已順利貫通,結合施工過程中測量數據及工程實施效果,得出以下結論。

(1)通過綜合分析及現場實施驗證可知,泥水平衡盾構機對于印尼雅加達地區第四系更新統沖洪積黏土、粉質黏土、細砂及細圓礫土地層具有良好適應性。

(2)印尼隧道設計規范體系尚不完備,實際應用中仍以參考美標為主。經萬隆科技大學驗算,依據中國標準進行的盾構隧道結構設計成果基本可滿足印尼有關規范要求,且符合其常規設計習慣所參考的美標要求,但在防災救援標準及運營期健康監測方面需進行補強。

(3)該場地超淺埋條件下的管片結構縱向地震響應為控制工況,需對管片螺栓、接縫防水進行加強,并于盾構始發、接收前20環設置柔性變形接頭。

(4)采用大開口率面板式刀盤及經過耐磨處理的刀具、管路共同構成的開挖模塊,于該地區地層中掘進效率高、地表沉降控制能力良好。

(5)軟土地層中大直徑盾構隧道以3~5 m凈距近接穿越風險點時,洞內采用二次深孔注漿加固、洞外采用隔離樁及地表袖閥管注漿,可有效控制周邊環境敏感點的沉降及變形,預先制定的周邊風險工程變形控制標準具有可實施性。