京張高鐵八達嶺長城站設計思路及創新支撐

劉建友,呂 剛,岳 嶺,劉 方,孫 行

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055)

引言

地下火車站是指站臺和軌道層位于地面以下的鐵路車站。我國大部分火車站都是地面火車站或者高架火車站,但隨著城市空間的日益擁擠,為了減少鐵路交通對城市地面空間的影響,地下火車站逐漸成為大型城市的首選方案,而在山嶺地區,受線路走向及地面地形條件的限制,部分鐵路也將火車站設置在地面以下,如我國的京張高速鐵路八達嶺長城站。

與地上火車站相比,地下火車站的主體結構埋設在地面以下,其主要荷載來自于周邊巖土體的擠壓作用,其結構設計的重點是圍巖的穩定性。部分地上火車站也有結構位于地下,但其站臺和軌道層等主體結構均位于地面以上,地下部分主要為車站的進出站通道或者與地鐵的換乘通道,其主要荷載來自于上部結構和設備的自重以及風、雨等外部環境作用,其結構設計的重點是地基基礎的穩定性。地下火車站主要具有以下優點[1-4]。

(1)地下火車站的主體結構埋設在地面以下,地面上只留下占地較少的出入口或者其他附屬結構,為城市騰出了寶貴的發展空間,從而可以增加商業和綠化面積,為城市提供較完整的商業空間和美麗的景觀環境。

(2)地下火車站的軌道及引線埋設在地面以下,避免了對地面交通線路的分割,減少了對地面交通的影響,提高了車站周邊的交通效率。

(3)地下火車站的主體結構埋設在封閉的地下空間中,便于保溫隔熱,可充分利用地下恒溫的特點,節省能源。

(4)地下火車站的軌道及引線埋設地下,可以降低列車運行噪聲和振動的干擾,為周邊提供舒適的商業或居住環境。

與地上火車站相比,地下火車站也具有一些缺點,主要表現在以下幾個方面[5-6]。

(1)地下火車站環境封閉,空間往往較狹窄低矮,光線昏暗,空氣流動不良,照明和通風需依賴相應設備,不利于節能。其物理環境、心理環境、空氣質量等特征有別于日常居住生活環境,舒適度稍差。

(2)地下火車站環境相對封閉,火災發生時煙氣不易排除,人員不易疏散,防災救援難度相對較大。

(3)地下火車站站場位于地下,站臺、股道、進出通道、設備用房等均需在開挖的空間內布置,大規模洞室開挖不可避免,洞室開挖跨度大,數量多,布置密集,接口復雜,建設難度大。

(4)地下火車站開挖方量大,施工作業空間狹小,作業面有限,施工環境較差,因此往往施工速度慢,工期長,造價相對高。

地下火車站的修建方法主要有明挖和暗挖兩種。明挖法施工工藝簡單、技術難度小、造價相對低廉,適用于淺埋地下車站。而暗挖車站施工受工程地質和水文地質條件的影響較大,作業面少,作業空間狹小,施工環境較差,施工速度較慢,造價相對較高,但其對地面的影響較小,適合于埋深較大或者地面沒有明挖條件的地下車站施工,如京張城際鐵路八達嶺長城站是我國第一座采用暗挖法施工的深埋地下火車站。

1 八達嶺設置地下車站的原因及設計思路

1.1 設置地下車站的原因

地下車站技術難度大、施工工期長、建造成本高,因此在條件許可的情況下,一般采用地面車站或者高架車站,京張高鐵八達嶺長城站設置在地下主要考慮以下因素。

(1)方便旅客:八達嶺長城站的客流主要是八達嶺長城的旅游客流,因此車站的設置應盡可能靠近八達嶺長城的入口,方便游客快速便捷到達旅游景點。

(2)高鐵線形:高速鐵路對線路的曲率和坡度均有嚴格要求,車站設置受前后線路限制,設置位置選擇受限。

(3)環境保護:八達嶺長城入口周邊為山嶺地區,地形起伏較大,林木茂盛,環境優美,文物眾多,設置地面站或高架站必將大規模破壞地形地貌,地表植被,嚴重影響文物。

(4)景觀要求:八達嶺長城站位于八達嶺長城核心景區內,根據八達嶺長城文物管理相關法規的要求,無法在核心區設置大規模的建筑。

(5)地質條件:八達嶺長城站所處區域為花崗巖巖體,巖質堅硬,圍巖穩定性較好,具有良好的設站條件。

1.2 車站設計思路

(1)車站總平面設計著重分析八達嶺長城客流的特點,客流以去往八達嶺長城步道入口和索道入口為主,出入口的位置力求做到進出便捷,步行距離短,體現“以人為本”的設計理念,同時還需要保證出入口前有足夠的廣場面積,滿足客流集散和緊急情況下的疏散要求。

(2)車站是乘客集散和乘降的重要場所,建筑設計以乘客的便捷使用需要作為設計的首要出發點。車站站位布置應符合城市總體規劃、八達嶺景區規劃的要求,最大限度吸引客流。

(3)車站形式需盡量保證施工安全便捷,同時可最大程度地減小施工和運營對周圍環境的不利影響,還應盡量降低工程造價。

(5)本站客流主要以游客為主,應考慮到節假日大規模潮汐集中客流的安全和舒適性問題,同時需考慮突發情況下的防災疏散問題,同時應設置鮮明的導引標識,加強對人流的疏解和引導。

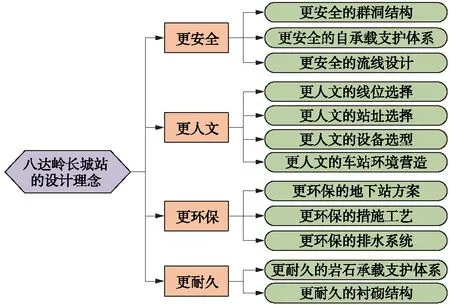

1.3 車站設計理念

地下車站的設計思路、建筑特點、結構特點、環境特點等均與地面車站不同,尤其是八達嶺長城站,位于深埋巖體中,且周邊為著名風景名勝區,因此,設計理念必須符合地下車站特點和環境保護的要求。綜合考慮了京張文化、奧運文化、長城文化等因素,提出了“更安全、更人文、更環保、更耐久”的設計目標,并將該目標貫穿到選線設計、選址設計、建筑方案設計、支護結構設計、車站環境設計和施工工藝設計的全過程中,如圖1所示[1]。

圖1 八達嶺長城站的設計理念及實現路徑

2 設計方案研究

2.1 車站線位設計

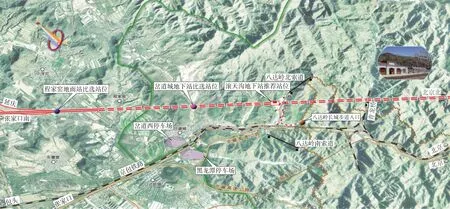

京張高鐵八達嶺越嶺段選線設計時,對比分析了穿越八達嶺景區和繞避八達嶺景區2個線位方案.繞避方案雖然避免了景區施工,減少了對景區的影響,技術難度小,但繞避方案遠離八達嶺景區,無法為八達嶺景區的游客提供便捷的交通服務,也無法提供延慶支線的接軌條件。因此,最終采用了技術難度相對更大的穿越八達嶺景區方案,該方案采用12 km長的隧道直接下穿八達嶺景區,并連續穿越水關長城、八達嶺長城等古建筑,以及百年老京張鐵路青龍橋火車站,如圖2所示。該方案對隧道施工提出了更高的環保要求,為保護長城,對開挖爆破提出了更高的振動控制標準[1]。

圖2 八達嶺越嶺段的線位比選

2.2 車站站位設計

八達嶺長城站的站位選擇時,對比分析了程家窯地面站、岔道城地下站、滾天溝地下站3個方案,如圖3所示。

圖3 八達嶺長城站站位比選方案

程家窯地面站方案技術難度最小,投資最省,但距離八達嶺景區最遠,乘客下車后去往八達嶺景區還有6 km長的路程。岔道城地下站方案站點位于景區外,地面也無長城古建筑,埋深相對較淺,旅客提升高度40 m,技術難度較小,但乘客去往八達嶺景區仍然較遠,約2 km。滾天溝地下站方案受線位標高的控制,車站埋深102 m,旅客提升高度59.4 m,且位于長城下方,技術難度最大,但該方案距離八達嶺長城入口最近,離八達嶺長城步道入口800 m,距離索道入口僅250 m,乘客下車后去往八達嶺長城最便捷。為了最大程度地方便乘客,最終選擇了滾天溝地下站方案,如圖3所示,該方案需要解決景區施工的環境保護問題、深埋地下車站環境營造及防災救援疏散問題、下穿古長城的文物保護問題等關鍵技術難題[7-8]。

2.3 車站站場設計

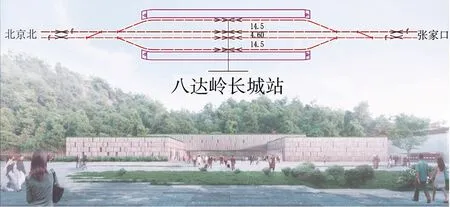

八達嶺長城站為地下雙層側式布置形式,車站采用2臺夾4線站型,設到發線4條(含正線2條),到發線有效長650 m,設450 m×9.2 m(局部)×1.25 m側式站臺2座,八達嶺長城站站場設計如圖4所示。

圖4 八達嶺長城站站場設計(單位:m)

2.4 地面站房及出入口設計

為了減少對八達嶺景區的影響,使車站出入口達到建筑“消隱”的視覺效果,設計采用了弱化建筑視覺體量和擬態周邊環境的手法,充分利用周邊自然地形,依山而建,候車室設置在地下一層,地面層高控制在6 m。站房立面材料以石材為主,石材顏色與周邊山體裸露巖石的顏色一致,墻面肌理由山體向外逐漸過渡。站房屋頂設置草皮綠化,使車站隱于周邊環境內,如圖5所示。

圖5 車站出入口消隱設計效果圖

地面站房建筑面積9 000 m2,結構形式為中部架空的二層框架結構,局部鋼結構。地面站房首層設有進站廳、出站廳、售票室,二層設有客運辦公室,地下一層設有旅客候車廳、設備間、公安辦公;深埋地下部分為站臺層、進站層、出站層。地面站房立面如圖6所示。

超導磁場儲能技術在微網中的功率調控包括兩種模式即內環控制和外環控制,為保障超導磁場儲能技術可預測并控制現有微網中的電網運轉模式,因而需解釋微網的有功與無功功率需求。超導磁場儲能技術預測控制系統的輸出的有功功率為PSMES,無功功率為QSMES,P為設定有功功率,Q為設定無功功率。Ub與Ik為超導磁場儲能技術下的基波電位與電流幅值,微網的各相電流與電壓間的相位差為θ,K為所調控信息的幅值,Ik1為所調控信息的電流,通過三角等式變化如式(3)和式(4)。

圖6 地面站房立面

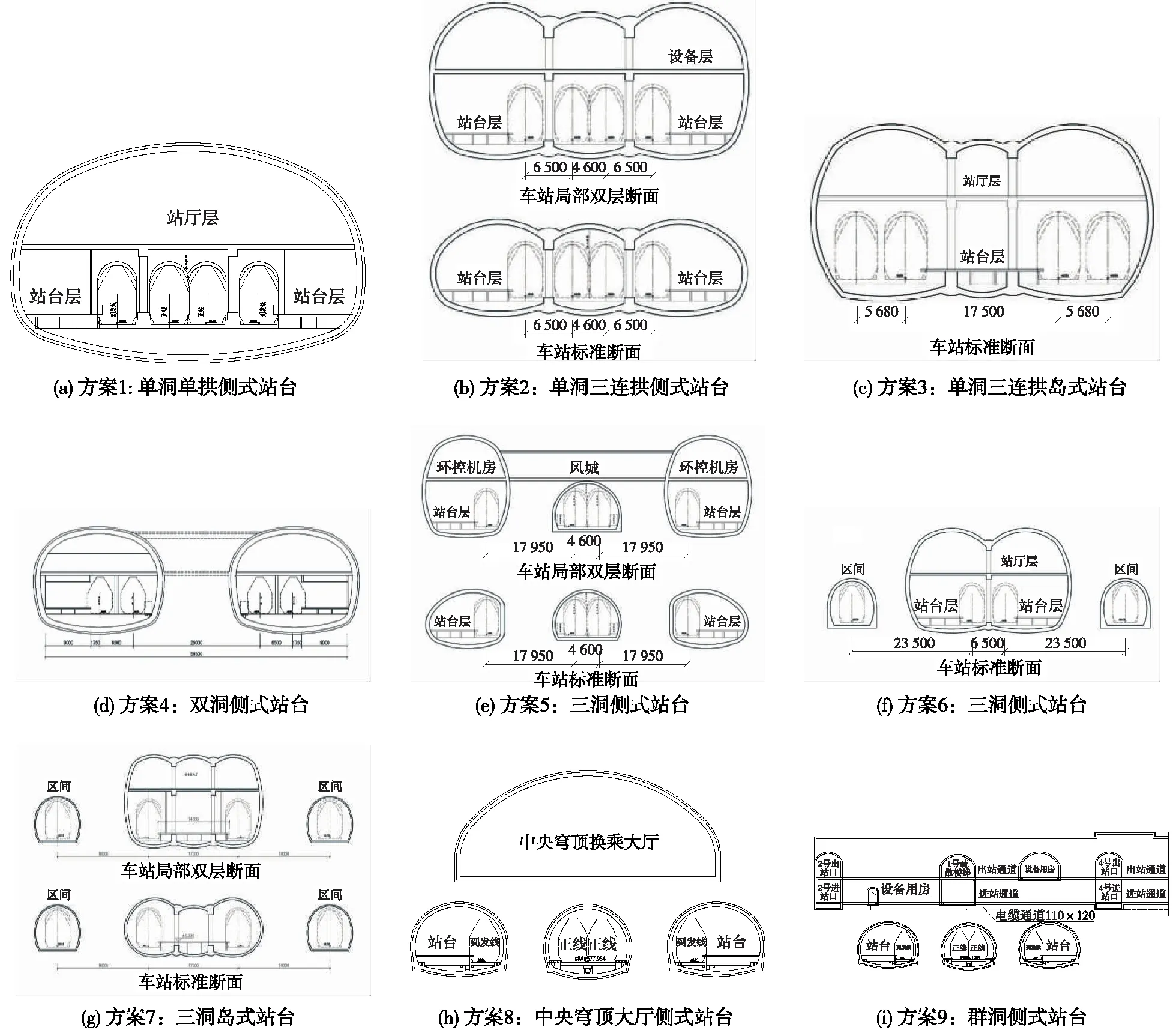

2.5 車站地下部分總體建筑形式設計

為了選擇最優的車站總體建筑形式,對比分析了不同建筑形式的特點,包括單洞單拱側式站臺方案、單洞三連拱側式站臺、單洞三連拱島式站臺、雙洞側式站臺、三洞側式站臺、三洞島式站臺,中央穹頂大廳側式站臺、群洞側式站臺等9種設計方案。如圖7所示。

圖7 車站總體建筑設計方案(單位:mm)

單洞單拱側式站臺方案是將車站四股道、站臺、站廳均設計在一個超大跨隧道內,隧道開挖跨度達到44 m,高度達到27 m。大跨隧道內設置1道混凝土中板,上層為站廳層,下層為站臺層。站臺層設置2道混凝土中墻,將站臺層分割為1個中洞和2個側洞。該方案大跨隧道的開挖和支護成本較高,隧道圍巖的穩定性較差。

單洞三連拱側式站臺和單洞三連拱島式站臺2個方案是設置1個三聯拱隧道,總開挖跨度43.8 m,開挖高度22.1 m,設置了1道中板,中板上部為站廳層,下部為站臺層。站臺層和站廳層均設置了2道中墻,將三聯拱隧道分割為左中右3個隧道。

雙洞側式站臺方案是設置2個開挖跨度25.8 m,高19.45 m的獨立隧道,兩個隧道的凈距為12.5 m,每個隧道設置1道中板,中板上部為站廳層,下部為站臺層。

三洞側式站臺方案是設置3個分離的隧道,隧道之間預留10 m厚的巖墻,中間的隧道為標準高鐵雙線隧道,兩側的2個隧道各含1條到發線和1個側式站臺,隧道開挖跨度為18.4 m,開挖高度為20.69 m,設置1道中板,中板上部為站廳層,下部為站臺層。

中央穹頂大廳側式站臺方案是在站臺層設置3個分離的隧道,各個隧道開挖跨度為13~14 m,開挖高度12 m,隧道之間預留5.85 m厚度巖墻。站廳層設置1個直徑41.5 m,高16.4 m的中央穹頂大廳。站廳層和站臺層之間預留了4.77 m厚的巖板。宏偉的穹頂大廳不僅為旅客提供了舒適的候車環境,同時也可以作為展示中國鐵路文化和高鐵技術的博物館和展覽館。

群洞側式站臺方案是在穹頂方案的基礎上,取消了中央穹頂大廳,設置了10 m寬,17.58 m高的進出站主通道,主通道設置1道中板,上層出站下層進站。主通道與站臺層隧道之間預留了4.79 m厚的中巖板。

以上各個方案中,群洞方案結構最安全、開挖量最小,圍巖支護成本最低,造價最省,同時有利于防災分區、降低噪聲和氣動效應,因此最終選擇了群洞方案。

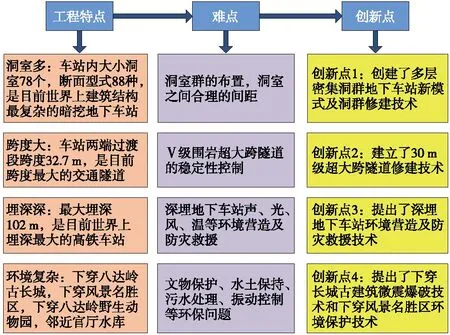

3 車站創新成果(圖8)

圖8 八達嶺長城地下車站特點、難點及創新點

八達嶺長城站是我國第一座暗挖高鐵車站,具有洞室多、跨度大、埋深大、周邊環境復雜等特點,是目前世界上“建設規模最大、埋深最大、兩端渡線段開挖跨度和斷面面積最大、洞室結構最復雜”的地下暗挖高鐵車站工程。八達嶺長城站開創性地解決了以下4個方面的技術難題:一是地下車站空間狹小封閉、空氣潮濕、光線昏暗、聲音混響明顯、列車噪聲及氣動效應顯著,候車環境不舒適。二是車站埋深大,洞室眾多,疏散路徑長,導致車站防災救援疏散困難。三是車站位于首都周邊,在舉世聞名的八達嶺長城、十三陵世界文化遺產核心位置,周邊文物密布,社會影響力大,車站的耐久性和可靠性要求高,結構使用年限須與周邊歷史文化遺產相匹配,需采用長壽命支護結構體系,導致設計、施工難度大。四是車站兩端渡線段隧道跨度大、尺寸效應顯著,圍巖優劣夾雜、性質差異大、易坍塌失穩,圍巖自承載能力及洞室變形預測量化理論和方法缺乏,施工工序復雜、錨桿錨索施做困難,導致超大跨隧道設計、施工難度大、風險高。五是地下車站洞室密集、交叉節點多、局部巖墻巖柱單薄、爆破對巖體和既有結構影響大,部分段落圍巖松散、群洞效應顯著、洞群易坍塌失穩,巖墻巖柱自承載能力和洞群變形預測量化理論和方法缺乏,導致設計、施工難度大、風險高。

針對以上關鍵技術難點,本項目取得的創新成果如下。

(1)創建了多層密集洞群地下車站新模式及洞群修建技術。提出了三層三縱地下車站布置模式,提出了應力流守恒原理及洞室群隧道布置方法,研發了小凈距密集洞室群微震微損傷精準爆破技術,制定了洞室群隧道結構爆破振動控制標準。

(2)研發了30 m級超大跨隧道修建技術。提出了超大跨隧道主動支護技術及其設計方法,創建了超大跨隧道“品”字形開挖工法,提出了超大跨隧道變形分步控制理論及控制標準,構建了圍巖為承載主體的長壽命結構體系。

(3)提出了深埋地下車站環境營造及防災救援技術。探明了地下車站聲、光、風、溫等環境特點,提出了地下車站舒適環境的構建技術。

(4)揭示了地下車站煙氣擴散、通風、煙氣溫度和能見度分布的規律,提出了地下車站安全快速防災救援疏散模式,建立了三維可視化防災救援疏散智能指揮系統。

(5)建立了下穿長城古建筑微震爆破技術和下穿風景名勝區環境保護技術。提出了風景名勝區地下車站出入口的消隱設計方法,研發了下穿風景名勝區隧道清污分離的防排水技術,提出了風景名勝區隧道施工污水和粉塵處理技術。

4 結論與建議

(1)為風景名勝區或旅游景區提供交通服務的火車站,為保護自然環境宜設置為地下車站,車站線位選擇、站址選擇和出入口設置宜盡量靠近景區入口,方便乘客快速到達。

(2)地下車站的建筑方案應綜合考慮圍巖穩定性、列車氣動效應、防火分區、車站環境控制等因素進行設計,群洞方案在深埋巖石地層中具有明顯優勢。

(3)防災救援疏散系統是保障深埋地下車站安全運營的重要設計措施,應充分利用施工期的輔助坑道作為緊急救援通道,永臨結合,降低工程投資。