磷危機下的磷回收策略與立法*

郝曉地 郭小媛 劉 杰 江 瀚

(北京建筑大學城市雨水系統與水環境省部共建教育部重點實驗室,中-荷未來污水處理技術研發中心,北京 100044)

磷是動植物體內一種必不可少的營養元素。磷是植物體內細胞原生質的主要組成部分,參與植物的能量轉換、代謝調節、蛋白質激活等多種細胞代謝活動[1]。磷對動物骨骼礦化、核酸代謝、能量代謝、脂質代謝、酶激活以及體液酸堿平衡調節等都具有重要生化作用[2]。人體內磷大約占體重的1/10,其中80%與鈣結合成磷酸鈣鹽形式組成人的骨骼和牙齒;其余磷則與蛋白質、脂肪、糖等結合形成有機物,幾乎參與到所有的生化反應;同時,磷也會通過促進脂肪與脂肪酸分解從而調節人體酸堿平衡[3]。

磷在自然界主要以地殼中的磷礦形式存在,被人類開采后大多(超過80%)用于化肥(磷肥)生產,以滿足人口增長對糧食生產的需要。然而,施入土壤的磷肥被作物吸收率很低(5%~20%),絕大部分殘留于土壤中,在雨水沖刷和地表徑流的作用下進入河湖等水體,最終進入海洋[4]36。然而,要想從海洋中回收磷并非易事,因此可以說,磷在自然界中的流向呈從陸地向海洋的直線流動形式,屬于不可再生、不可替代的有限資源。如果沒有了磷,人類將面臨食物短缺。然而,磷在地球上現已探明的儲量不足以維持人類使用100年[4]36,意味著地球磷危機的來臨。

基于可持續發展的需要,國際上愈來愈重視對磷資源的保護與回收利用。除農業上盡可能做到磷的閉路循環以及提高磷肥利用率外,從點源入手回收磷則是另一種可持續發展目標,這就使得從動物糞尿、污水/污泥中回收磷成為研究的熱點和應用方向。目前,已有不少國家頒布法律強制要求從動物糞尿和污水/污泥中回收磷。瑞士是歐洲第一個強制從污水/污泥、動物糞尿中回收磷的國家,已經建立起磷元素封閉循環的管理體系,從而大大減少對磷礦石進口的依賴。本研究從全球磷危機入手,對磷回收方法、國外磷回收案例與法規進行了歸納總結,以此來促進我國制定相應的磷回收政策與法律。

1 地球磷危機

1.1 磷礦資源分布不均、品位差異大

世界磷礦資源主要分布在北半球,在摩洛哥、西撒哈拉、中國、美國、俄羅斯、南非等比較集中。據美國地質調查局(USGS)統計,截至2017年底,全球已探明磷儲量為700億t,其中摩洛哥和西撒哈拉的儲量達到500億t,且均為優質富磷礦(P2O5質量分數≥34%),且埋藏淺、易于露天開采[5]。我國的磷儲量雖然也有34億t,但富磷礦(P2O5質量分數≥30%)不多,大約只有一半,很多是中低品位磷礦;而且我國80%的磷礦屬于較難選礦的膠磷礦,選礦成本極高[4]37,[6-7]。

1.2 磷難以再生

磷在生物圈中的循環方式相比于氮而言范圍極小。動物糞尿返田雖屬原生態的營養物質循環方式,但嚴格意義上說也并非自然循環,而是一種模擬生態循環的“人工”循環。因此,相對于人類對磷礦的大尺度開挖利用,磷的自然循環比例幾乎可以忽略不計,形成了一種從陸地向海洋直線流動的沉積過程。

自然界中的磷礦主要以天然磷酸鹽礦石和鳥糞石等形式存在。經天然侵蝕作用,磷酸鹽會進入地表水體,這也是湖泊會從貧營養向富營養演變直至變為沼澤甚至沙漠的自然原因。絕大多數磷酸鹽礦石已被人工開采用于化肥生產,但被作物吸收而進入食物鏈的磷比例只有5%~20%[4]36,大部分磷聚積在了土壤中,通過水循環最終流入大海而沉積于海底。沉積在海底的磷只有極少部分會通過人類捕食海洋生物重新被帶回陸地,絕大部分只有經過數以億年計的地質演變方有可能回到陸地。

1.3 磷危機應對之策

磷礦資源儲量有限、分布不均、不可再生以及人類過度開發所導致的全球磷危機實際已經出現。對我國來說,磷礦資源將在更短時間內被消耗殆盡[8]。

由于磷直接關系到人類的食物來源,若陸地上缺了磷,人類在不久的將來便可能會面臨食物短缺的危機,因此人類應該盡早、盡快去保護磷礦資源。

沖水馬桶、下水道、污水處理廠等現代文明產物早已使人類排泄物中的磷難以回歸土地;動物糞尿也在被化肥廣泛替代的情況下失去了回歸土地的機會。為最大限度遏制磷的消耗速度,建議盡可能恢復糞尿返田的原生態循環方式,或通過技術和工程手段從動物糞尿和污水/污泥中最大程度地回收磷。

2 磷回收方法

2.1 動物糞尿無害化返田

動物糞尿直接返田利用早已貫穿中華民族幾千年的農業發展過程,動物糞尿中的磷可作為農作物主要營養來源和很好的土壤改良劑[9]。人類正面臨磷危機,動物糞尿作為天然磷肥返田利用不僅可將動物糞尿“變廢為寶”,而且可減少對化學磷肥的廣泛依賴,從而有效減緩磷的消耗速度,是實現磷回收的有效方法。然而,現代社會畜牧養殖業已朝著集約化、規模化方向發展。為追求家禽、家畜的高產量和高品質,會使用各種飼料添加劑,導致動物糞尿中存在了金屬和抗生素等可能危害生態環境和人類健康的物質。

雖然飼料中添加某些金屬可促進家禽、家畜的生長,抗生素能抑制有害微生物對家禽、家畜的危害,但也會因飼養動物的低消化吸收率導致金屬與抗生素隨糞尿排出。含金屬和抗生素的動物糞尿一旦進入農田,一方面可能造成農田面源污染,另一方面可能會隨糧食/蔬菜或被污染的飲用水源而進入人體,對人體健康造成威脅。動物糞尿中的抗生素隨食物鏈進入人體,會給人類肝、腎及神經系統、消化系統帶來潛在副作用;金屬中的重金屬經食物鏈進入人體,則會在人體中累積,導致慢性中毒效應[10]。

因此,科學使用飼料添加劑,從源頭上控制畜牧養殖業動物體內的重金屬與抗生素攝入量便是“防患于未然”的有效措施,可顯著降低動物糞尿中的重金屬與抗生素含量,提高動物糞尿返田的安全性。事實上,從確保長期糧食安全和磷的可持續利用角度看,畜牧養殖業中廣泛使用飼料添加劑本身就并非長久之計,因此政府部門應嚴格制定飼料添加劑的相關標準,嚴禁在飼料生產過程中過量、違規使用金屬或抗生素。早在1999年歐盟就宣布,飼料中僅允許使用4種抗生素,而從2006年開始更是在法律上全面禁止了飼料生產中使用抗生素[11],制定了飼料中允許使用的重金屬添加劑限量標準,涵蓋了鉛、汞、鎘、鉻、砷等重金屬,比我國現行的《飼料衛生標準》(GB 13078—2017)還要嚴格[12]。荷蘭從2011年9月開始,也不再允許飼料企業為養殖場定制加藥飼料[13]。

金屬及抗生素使用限制了動物糞尿返田利用的安全性,因此飼料添加劑源頭控制是動物糞尿返田利用的安全保障。唯有科學使用飼料添加劑,嚴格控制金屬及抗生素的添加量,方能安全恢復動物糞尿返田利用,最大限度減少化肥使用量,有效遏制對磷礦資源的過度、無序攫取。

2.2 農村污水源分離糞尿利用

所謂生態農業其實就是循環農業,而對人和動物糞尿循環利用則是最基本的原生態方式。糞尿返田目前之所以不再受農民青睞以至于被撇棄的主要原因是化肥的競爭,當然也有對糞尿中病原菌、寄生蟲卵等危害健康的過分擔憂。在磷危機四伏的情況下,全球磷礦石價格已經開始飆升,必將導致今后化肥成本的再次提高,因此建議農民再次主動使用農家肥。政府也應主動以磷礦資源稅或化肥稅方式主動提高化肥價格,盡早通過經濟杠桿作用來推動農民積極回歸采用糞尿返田的習慣。至于糞尿中病原菌等微生物滅活問題,采用傳統糞尿收集、集中漚肥方式就可以在很大程度上達到滅活的效果,輔以現代多種滅菌技術,就更加安全了。

按農村常住人口5.7億計算,農村人口1年的全部糞尿返田能夠滿足836萬hm2小麥、玉米輪作種植地對磷的需求[14]。需要指出的是,使用安全的農家肥種出的糧食、蔬菜事實上更是綠色農產品,更有利于人體健康。

當然,農村糞尿返田并不意味著讓農民繼續維持簡陋的旱廁習慣,可以通過源分離便器實現對糞尿與污水的有效分離[15-16]。雖然源分離概念源于歐洲,但其實對發展中國家的農村最適合。當糞尿與農村生活污水實現分離并被衛生返田利用后,也有利于農村生活污水的處理。

2.3 城市污水/污泥磷回收

2.3.1 從污水中回收鳥糞石

污水脫氮除磷工藝的厭氧上清液側流可以回收磷[17]。磷一般以磷酸鹽沉淀的形式予以回收,其中鳥糞石因P2O5含量高(質量分數28.98%)而受到廣泛青睞,它既可以直接作為緩釋肥使用,也可用于磷肥生產[18]。鳥糞石生成條件應為中性或者偏弱酸性,而在堿性條件下很難生成比較純的鳥糞石,多為磷酸鹽混合物[19-20]。因此,從污水中回收鳥糞石控制好pH非常關鍵。

2.3.2 從污泥中回收藍鐵礦

2.3.3 污泥焚燒灰分磷回收

污水處理后的污泥處理處置因填埋無地、農用無路(肥效低)而逐漸轉向了焚燒[22]。其實,污水中90%的磷最后都進入了污泥[23]1150。當實施污泥焚燒后,磷則殘留在了灰分之中。因此,從污泥焚燒灰分中回收磷實際上轉變成了一種選礦或化工過程,相對來說對磷的提取并不困難,難點在于需要去除重金屬[23]1150。很多歐洲國家以及日本大都對污泥實施焚燒處置,我國也已開始對部分污泥進行焚燒處置。

污泥焚燒的好處是可最大限度回收所含有機能量(發電)、殺滅全部病原菌、最大程度實現污泥減量,形成的灰分實施磷回收的可持續意義亦不可小覷。目前,對于污泥焚燒除需要考慮投資問題外,還需要考慮二噁英、NOx和重金屬的排放對人類健康的影響[24]9。不過,已有研究和實踐證明,這些污染物可以通過控制焚燒溫度在800 ℃以上來抑制,后續也可以通過尾氣凈化裝置進行去除[24]11。

以鳥糞石和藍鐵礦的形式回收磷適用于分散式磷的回收,回收效率僅為20%~25%;而從污泥焚燒灰分中回收磷適用于大規模集中式磷回收,回收效率可達70%~90%[25]。污泥焚燒灰分磷回收不僅具有磷回收效率高的優點,而且方便在工藝設計中把重金屬去除考慮進去,其回收的磷一般生物可利用程度也比較高[26]。同時,污泥焚燒灰分磷回收成本僅為從污水中回收鳥糞石和從污泥中回收藍鐵礦的80%和24%[27]。可見,從污泥焚燒灰分提取磷是未來污水/污泥中磷回收的主要發展方向。

3 國內外磷回收案例與立法現狀

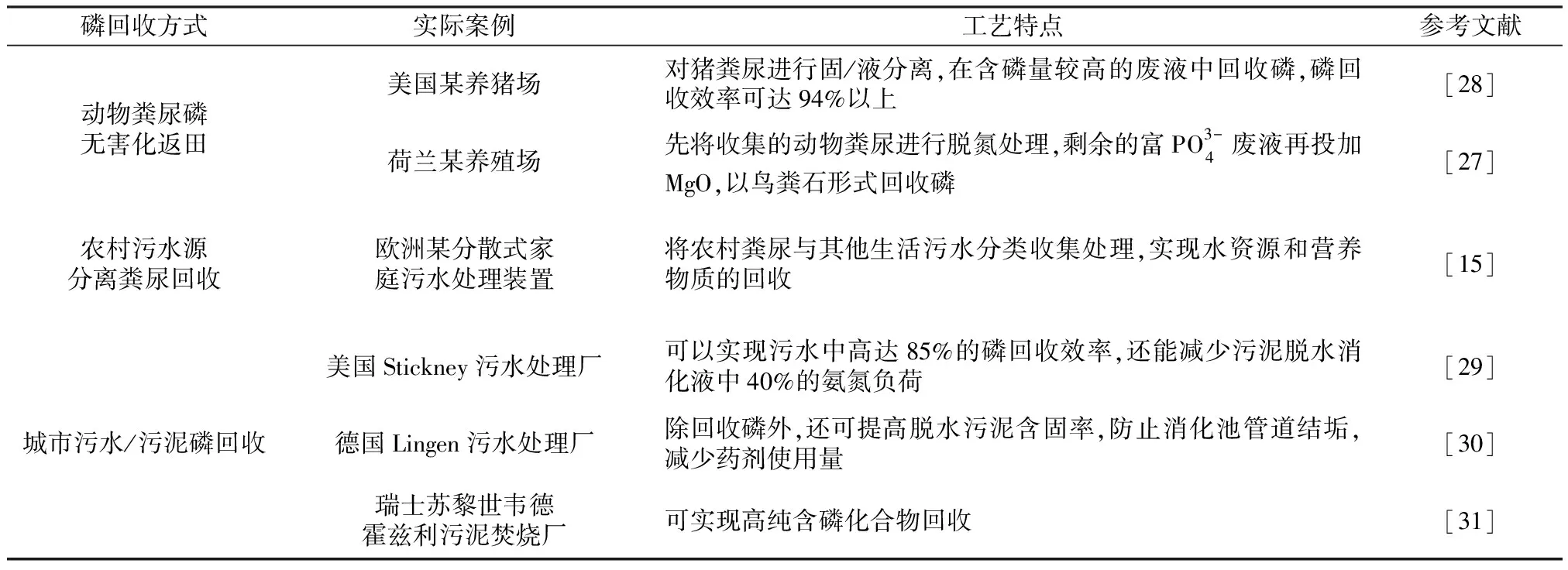

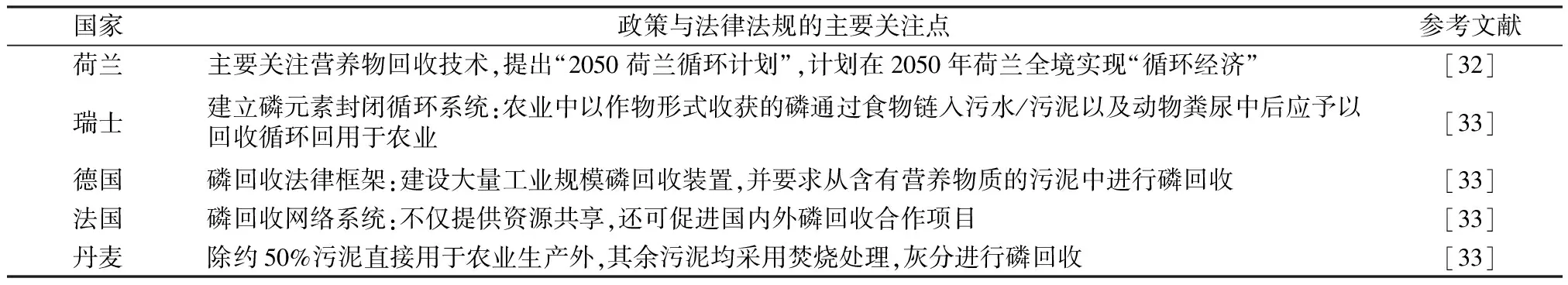

有關磷回收的實際應用案例在國外較多,特別是歐洲,因為歐洲基本沒有磷礦,更需未雨綢繆。歐洲在磷回收案例與立法方面的一些成果可供我國借鑒與參考。表1列舉了一些典型磷回收案例。可以發現,磷回收在技術層面沒有太多難點,需要的是政府立法支持、鼓勵和補貼,否則磷回收市場很難被驅動。歐盟及其成員國不僅在磷回收技術方面走在了世界前列,而且也及時出臺了磷回收政策與法律法規。歐盟2019年最新出臺的《肥料產品法規》更是為磷回收產品自由進入市場流通打破了貿易壁壘。歐盟及其成員國也紛紛相繼出臺各種落實政策與法律法規,引導各類磷回收計劃實施。表2列舉了歐洲部分國家的磷回收政策與法律法規,可供我國參考。荷蘭與瑞士主要關注營養物的回收與循環,以減少對礦物磷肥的使用;德國、法國建立起了磷回收法律框架或網絡系統,促進了磷回收產業的發展;丹麥重點在于污泥焚燒灰分磷回收,而且丹麥還準備依托漁業發展實現囊括水產養殖業的磷循環。

表1 國外典型磷回收案例

表2 部分歐洲國家磷回收政策與法律法規

目前,我國對磷回收還沒有出臺相關政策與法律法規,甚至一些污泥焚燒實踐也沒有把磷回收考慮進去,例如《城鎮污水處理廠污泥處理處置技術指南(試行)》中雖確立了污泥焚燒的市場地位,但在水泥窯中混燒被列為推薦工藝,混合污泥灰分建議直接用作水泥原料,結果就把灰分中的磷固定到了水泥中,使其無法再回收利用。其實,磷回收的概念目前在我國已不陌生,但基本都局限在學術界,幾乎還沒有真正的實踐案例,更談不上磷回收市場的建立。究其原因,主要是還沒有相應的政策與法律法規支撐。

4 結 語

磷是動植物生長所必需的營養元素,直接關系到人類的糧食問題。化肥的發明使農業生產獲得較高收成,但同時也導致了磷礦過快消耗。現已探明且可挖掘的磷礦資源只夠人類使用不到100年。磷屬于不可再生資源,城市化后的現代衛生排水設施使其更加難以回歸土地,導致其呈直線流動形式從陸地流入海洋。磷危機已經出現,其后果相當嚴重,關系到人類的糧食問題。為此,建議通過一切可能且必要的手段恢復人與動物糞尿的無害化返田,最大限度遏制磷的消耗速度。難以返田的城市糞尿,可從污水/污泥處理處置過程中回收磷,充當“第二磷礦”的角色。實現磷回收技術不是限制因素,最重要的是及時地從管理層面建立相應的政策與法律法規來推動磷回收。