變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的影響:意義建構(gòu)視角

孫謀軒,朱方偉,國佳寧,關(guān) 月

大連理工大學(xué) 經(jīng)濟管理學(xué)院,遼寧 大連 116024

引言

在現(xiàn)代社會,風(fēng)險和危機充斥在組織環(huán)境中[1]。團隊被認(rèn)為在抵御風(fēng)險和危機方面優(yōu)于其他類型組織結(jié)構(gòu),因此逐漸成為眾多企業(yè)的首選組織形式[2]。然而,外部環(huán)境的持續(xù)變化以及黑天鵝、灰犀牛事件的頻繁發(fā)生,迫使團隊不僅要時刻做好應(yīng)對突發(fā)性變化和極端事件的準(zhǔn)備,還要學(xué)會坦然接受挫折和失敗,并從中盡快恢復(fù)[3]。作為一種從逆境中恢復(fù)過來的能力,韌性對團隊愈發(fā)重要[4]。因此,如何提高團隊韌性成為擺在管理者面前的一項重要的現(xiàn)實課題。

團隊領(lǐng)導(dǎo)者在團隊活動中起主導(dǎo)作用,其領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格對團隊韌性的塑造有重要影響[5]。在眾多領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格中,變革型領(lǐng)導(dǎo)因其注重下屬的情感變化、強調(diào)精神的感召力以及通過愿景表達和個性化關(guān)懷使團隊成員正確認(rèn)識和應(yīng)對危機的特征,被認(rèn)為與團隊韌性的關(guān)系尤為緊密[6]。但在相關(guān)研究中團隊韌性多作為中介變量出現(xiàn),用以解釋變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊有效性與團隊健康程度之間關(guān)系的影響[7],并未對兩者之間的關(guān)系做更深入的研究,這也限制了對于變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性影響機理的認(rèn)識和把握。

團隊韌性展現(xiàn)的一個重要前提是團隊對當(dāng)前狀況形成客觀的認(rèn)識并做出理性的回應(yīng),本質(zhì)上是一種團隊層面的、持續(xù)性的意義建構(gòu)過程[8],這一過程同時還受到團隊領(lǐng)導(dǎo)者的影響。因此,團隊意義建構(gòu)為本研究解釋變革型領(lǐng)導(dǎo)如何影響團隊韌性提供了指引。鑒于此,本研究以意義建構(gòu)理論為基礎(chǔ),探索性地考察變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的影響機理和邊界條件,以期為團隊韌性的培養(yǎng)和強化提供理論依據(jù)和實踐指導(dǎo)。

1 相關(guān)研究評述

韌性是由拉丁語“Resilire”一詞演變而來,本義為“反彈”“彈回”,在組織管理領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用于研究組織和員工面對逆境時如何抵御、反彈或恢復(fù)[9]。團隊韌性這一概念源于組織韌性和員工韌性的研究,因此在定義上也承襲組織韌性和員工韌性,指團隊從逆境中恢復(fù)過來的能力[4]。盡管在后續(xù)研究中學(xué)者們又從流程、行為和結(jié)果等不同視角對這一定義進行豐富,但這些定義大多涉及3個要素,即對逆境的積極適應(yīng)、韌性的動態(tài)性和持續(xù)的團隊生存能力[3]。首先,團隊韌性的主要表現(xiàn)是團隊能夠很好地應(yīng)對逆境,從破壞性事件中恢復(fù)過來,并在此過程中始終表現(xiàn)出一種頑強的意志[10]。其次,團隊韌性不是針對某種一次性挑戰(zhàn)而做出的一次性努力,而是面向不斷變化的趨勢做出的持續(xù)性預(yù)測和連續(xù)性調(diào)整。這一過程是動態(tài)的,并受團隊內(nèi)外部因素的共同影響,因此團隊韌性是可以培養(yǎng)和強化的[11]。最后,團隊韌性的結(jié)果是更強的團隊生存能力和更高的團隊績效,這也是團隊韌性區(qū)別于團隊適應(yīng)性和團隊效能等概念的最主要特征[12]。

團隊韌性具有非常明確、積極的后效,且可以通過后天培養(yǎng)和強化得到提升,因此學(xué)者們主要關(guān)注團隊韌性的前因[13]。通過對已有研究的梳理,本研究發(fā)現(xiàn)團隊韌性的影響因素可以分為個體資源、團隊資源和情景因素3類。個體資源包括團隊成員的性格、知識、團隊精神和技能等[14],個體資源與團隊韌性的關(guān)系并非線性,個體資源只有在得到有效配置后才能帶來團隊韌性的提升,而盲目堆砌個體資源反而可能降低團隊韌性[2]。團隊資源包括團隊認(rèn)同、團隊結(jié)構(gòu)、共享價值和團隊成員間的關(guān)系質(zhì)量等[6],團隊資源的作用在于將個體資源向團隊層次拓展和匯聚,從而對團隊韌性形成“1+1>2”的積極影響[15]。相比之下,針對情景因素的研究非常有限,已有的關(guān)于團隊韌性的研究大多從團隊成員視角出發(fā),一定程度上忽視了團隊領(lǐng)導(dǎo)者在團隊中起到的重要作用。而在實踐中,當(dāng)不利狀況發(fā)生后,團隊成員通常會下意識地尋求領(lǐng)導(dǎo)者的意見和幫助。作為一種重要的情景因素,領(lǐng)導(dǎo)力的有效發(fā)揮可以促進團隊認(rèn)同、共享價值和團隊凝聚力,對團隊韌性的形成和展現(xiàn)產(chǎn)生積極作用[5]。而在眾多領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格中,變革型領(lǐng)導(dǎo)被認(rèn)為與團隊韌性的關(guān)系尤為緊密[16]。

變革型領(lǐng)導(dǎo)這一概念起源于20世紀(jì)80年代,自誕生起至今,變革型領(lǐng)導(dǎo)一直是領(lǐng)導(dǎo)力研究中的熱點主題之一。變革型領(lǐng)導(dǎo)是一種適應(yīng)性強、靈活性高的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格,領(lǐng)導(dǎo)者通過賦予下屬自身承擔(dān)任務(wù)的重要意義和價值,使其內(nèi)在動機和高層次需要得到激發(fā),促使下屬能夠為了組織利益而犧牲自身利益,從而達到超過原有期望的結(jié)果[17]。與交易型領(lǐng)導(dǎo)等其他傳統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格相比,變革型領(lǐng)導(dǎo)并不以與下屬進行短期交換為目的,而是以構(gòu)建高水平的激勵和道德為目的與下屬建立聯(lián)系[18]。

變革型領(lǐng)導(dǎo)可以分為針對個體的變革型領(lǐng)導(dǎo)和針對團隊的變革型領(lǐng)導(dǎo),兩者的區(qū)別在于產(chǎn)生的影響分別指向個體層面和團隊層面[19]。針對個體的變革型領(lǐng)導(dǎo)包含理想化影響力、鼓舞性激勵、個性化關(guān)懷和智力激發(fā)4個維度[20]。個性化關(guān)懷和智力激發(fā)均為作用于個體的領(lǐng)導(dǎo)行為,理想化影響力和鼓舞性激勵不僅可以作用于個體,也可以作用于團隊。以理想化影響力和鼓舞性激勵兩個維度為基礎(chǔ),學(xué)者們提出針對團隊的變革型領(lǐng)導(dǎo),包含強調(diào)團隊認(rèn)同、傳達團隊愿景和團隊建設(shè)3個維度[21]。強調(diào)團隊認(rèn)同是指領(lǐng)導(dǎo)者強調(diào)團隊成員之間的共同特征和成員身份,傳達團隊愿景是指領(lǐng)導(dǎo)者對團隊前景有吸引力和理想化的描述,團隊建設(shè)是指領(lǐng)導(dǎo)者在團隊成員之間促進合作、解決摩擦和增加相互信任的行為。當(dāng)危機發(fā)生后,在變革型領(lǐng)導(dǎo)的作用下,團隊可以更從容地應(yīng)對逆境并做出有效調(diào)整,以盡快從挫折和失敗中恢復(fù)過來。然而,對變革型領(lǐng)導(dǎo)與韌性關(guān)系的研究目前主要集中于個體層面,對團隊韌性的關(guān)注較少[22]。在為數(shù)不多的研究中,如DJOUROVA et al.[20]和DIMAS et al.[7],大多將團隊韌性作為中介變量,用以解釋變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊有效性、團隊健康水平和團隊績效的影響。變革型領(lǐng)導(dǎo)如何作用于團隊韌性,已有研究缺少具有針對性的探討。

綜上,盡管已有研究從個體資源和團隊資源兩個方面對團隊韌性的影響因素進行探究,卻忽視了領(lǐng)導(dǎo)力作為一種重要的情景因素對團隊韌性的形成和展現(xiàn)可能起到的積極作用。雖然有學(xué)者提出變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間存在正向關(guān)系,但更多的是以團隊韌性為中介變量對變革型領(lǐng)導(dǎo)的作用進行解釋,并未對兩者之間的作用關(guān)系做更深入的研究。鑒于此,本研究基于意義建構(gòu)理論,探索性地引入團隊意義建構(gòu)這一概念,構(gòu)建理論模型,通過實證檢驗變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的影響機理。

2 理論分析和研究假設(shè)

2.1 變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性

對團隊韌性的研究中學(xué)者們普遍認(rèn)為,一個由高韌性個體組成的團隊未必是一個高韌性團隊[4]。原因在于,一方面,當(dāng)逆境來臨時,高韌性個體往往將注意力從團隊轉(zhuǎn)移到自身,甚至可能不惜以犧牲團隊利益為代價換取個人利益[23],這顯然不利于提升團隊韌性;另一方面,團隊成員對同一問題可能有著截然不同的認(rèn)知和回應(yīng),團隊在整合認(rèn)知和回應(yīng)的過程中會產(chǎn)生分歧和矛盾,進而導(dǎo)致分裂和對立,而團隊成員之間天然的高互依性更是會放大這一結(jié)果,同樣無益于強化團隊韌性[12]。

變革型領(lǐng)導(dǎo)有助于克服上述兩點問題。如前文所述,針對團隊的變革型領(lǐng)導(dǎo)包含強調(diào)團隊認(rèn)同、傳達團隊愿景和團隊建設(shè)3個維度。首先,變革型領(lǐng)導(dǎo)強調(diào)團隊成員之間的共同特征和成員身份,這有助于促使團隊成員將團隊身份納入自我概念[24]。此時,團隊的成敗與團隊成員的得失緊密地聯(lián)系在一起,在團隊成員之間形成更有效的同步,進而產(chǎn)生一種凝聚力和效率感,有利于團隊更加迅速地從逆境中恢復(fù)過來[25]。其次,變革型領(lǐng)導(dǎo)會與團隊成員分享團隊愿景,使團隊成員明確團隊未來發(fā)展對團隊和個人的意義,并激勵團隊成員朝著團隊需要的方向努力,使團隊成員齊心協(xié)力、共渡難關(guān)。最后,變革型領(lǐng)導(dǎo)是團隊內(nèi)部的“黏合劑”,可以提高團隊成員之間的信任水平,為團隊內(nèi)部順暢的協(xié)作和溝通提供基礎(chǔ),幫助團隊成員在危機面前放棄偏見、擱置質(zhì)疑,對問題盡快形成適應(yīng)性解決方案[26]。因此,本研究提出假設(shè)。

H1變革型領(lǐng)導(dǎo)正向影響團隊韌性。

2.2 團隊意義建構(gòu)的中介作用

意義建構(gòu)理論認(rèn)為,社會現(xiàn)實是一條延綿不斷、不可知曉、不可預(yù)測的經(jīng)驗長河,社會現(xiàn)實并不獨立于人們的認(rèn)知,而是取決于人們的認(rèn)知和意義建構(gòu)[27]。意義建構(gòu)是指個體借助環(huán)境中的線索,對新奇的、意想不到的或令人困惑的事件形成理解的過程,旨在通過內(nèi)在解釋與外在行為之間的循環(huán)對主體間的意義進行創(chuàng)造[28],從而為個體提供釋義以應(yīng)對情景的不確定性和模糊性[29]。當(dāng)危機發(fā)生后,會在團隊成員之間產(chǎn)生高度的不確定感和焦慮感。團隊成員通過團隊意義建構(gòu)努力創(chuàng)造新的意義以理解當(dāng)前狀況,做好精神上的應(yīng)對準(zhǔn)備,減輕自身的不確定感和焦慮感[30]。因此,團隊意義建構(gòu)是一個團隊層面的、持續(xù)性的意義構(gòu)建過程,反映了團隊成員如何對危機形成一致、共享的理解,使模糊的情景變得相對有秩序和可預(yù)測[8],這為團隊從危機中恢復(fù)過來提供了基礎(chǔ)。意義建構(gòu)理論也表明,領(lǐng)導(dǎo)者在給賦意義和塑造意義的過程中發(fā)揮重要作用[31]。因此,意義建構(gòu)理論為解釋變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的影響提供了良好的理論框架,本研究以此為基礎(chǔ)構(gòu)建理論模型。

個體意義建構(gòu)是一個包含注意、解釋和行動的循環(huán)往復(fù)過程,在團隊層面對應(yīng)團隊溝通、團隊反思和團隊實驗行為[27],三者發(fā)揮不同作用。團隊溝通是團隊成員之間準(zhǔn)確、及時地交換信息的過程;團隊反思是指團隊成員基于一段時間內(nèi)接收到的新信息對已有信息進行更新,并主動對團隊目標(biāo)、策略和流程進行的公開反省[32];團隊實驗行為是指團隊成員在溝通和反思的基礎(chǔ)上,對不利狀況做出的探索性嘗試,以求扭轉(zhuǎn)當(dāng)前不利局勢[33]。團隊意義建構(gòu)有助于團隊對當(dāng)前不利情景做出合理解釋,這種解釋不是由團隊中的某個個體給出,而是由團隊成員依據(jù)最初的預(yù)感或判斷通過不斷溝通和更新獲得。通過團隊反思,團隊可以充分地對團隊目標(biāo)、策略和流程進行思考和調(diào)整[34]。積極進行反思的團隊不僅能夠更迅速地收集和交換信息,做出有效決策,還能幫助團隊發(fā)現(xiàn)并識別團隊目標(biāo)、策略和流程中的問題,使團隊成員更好地認(rèn)清眼下的事態(tài)發(fā)展和環(huán)境變化[28]。團隊實驗行為則是團隊將建構(gòu)出的意義轉(zhuǎn)化為實際行動的過程,這一過程使團隊獲取新的信息,進而通過溝通和反思對眼前的問題形成更好的理解并做出更周全的準(zhǔn)備[35]。因此,如果團隊具備良好的意義建構(gòu)能力,會對當(dāng)前不利狀況形成客觀清晰的認(rèn)識,并做出理性的應(yīng)對,也更容易從逆境中恢復(fù)過來;如果團隊不具備良好的意義建構(gòu)能力,則只能通過不完整的信息形成不充分的理解,進而做出模棱兩可的選擇,并在此過程中陷入不斷詢問“究竟發(fā)生了什么?”“我們該怎么做?”的死循環(huán),最終致使團隊癱瘓[36]。因此,團隊意義建構(gòu)正向影響團隊韌性。

當(dāng)不利情景發(fā)生后,團隊成員通常會下意識地尋求領(lǐng)導(dǎo)者的意見和幫助。變革型領(lǐng)導(dǎo)會對局勢做出判斷并及時與團隊分享,在面對不確定性時,這種最初的判斷是團隊意義建構(gòu)的起點[37]。在團隊反思的過程中,團隊成員之間可能產(chǎn)生矛盾和分歧,進而導(dǎo)致對立和分裂,此時變革型領(lǐng)導(dǎo)的團隊建設(shè)功能便會顯現(xiàn)。變革型領(lǐng)導(dǎo)會對團隊中的沖突進行協(xié)調(diào),統(tǒng)一團隊成員的不同意見,形成群策群力,從而加強團隊反思的效果[38]。在實施團隊實驗行為的過程中,變革型領(lǐng)導(dǎo)不僅勇于承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險,還通過增強團隊成員的團隊認(rèn)同,在團隊成員之間形成更有效的同步。因此,團隊意義建構(gòu)受到變革型領(lǐng)導(dǎo)的正向影響。

鑒于團隊意義建構(gòu)既正向影響團隊韌性,又受到變革型領(lǐng)導(dǎo)的正向作用,本研究認(rèn)為團隊意義建構(gòu)在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間起中介作用。因此,本研究提出假設(shè)。

H2團隊意義建構(gòu)在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間起中介作用。

H2a團隊溝通在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間起中介作用;

H2b團隊反思在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間起中介作用;

H2c團隊實驗行為在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間起中介作用。

2.3 團隊規(guī)模的調(diào)節(jié)作用

團隊規(guī)模是指團隊成員的數(shù)量,也反映了團隊領(lǐng)導(dǎo)者直接領(lǐng)導(dǎo)的成員數(shù)量,與管理幅度有相似之處[39]。作為最直觀的團隊結(jié)構(gòu)特征變量,團隊規(guī)模一方面決定了團隊內(nèi)部過程所嵌入的情景范圍,另一方面對團隊展現(xiàn)出的有效性有直接影響[40],因此是探究變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的影響必須考慮的因素。具體而言,團隊規(guī)模在變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊意義建構(gòu)的作用中以及團隊意義建構(gòu)向團隊韌性的轉(zhuǎn)化過程中均發(fā)揮重要作用。

從變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊意義建構(gòu)的作用看,已有研究表明,團隊規(guī)模的擴大稀釋團隊的獨特性,進而降低團隊成員對團隊的認(rèn)同感[38],大大增加了領(lǐng)導(dǎo)者通過強調(diào)團隊認(rèn)同對團隊意義建構(gòu)進行強化的難度。隨著團隊規(guī)模的擴大,團隊內(nèi)部的關(guān)系數(shù)量勢必會成倍增長,領(lǐng)導(dǎo)者不得不付出更多的時間和精力用于團隊成員之間的信息共享和關(guān)系協(xié)調(diào)。一方面,加重了領(lǐng)導(dǎo)者的管理負(fù)擔(dān),使領(lǐng)導(dǎo)者更傾向于采取交易型領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格[26],不利于團隊內(nèi)部的信息流動和交換;另一方面,也使領(lǐng)導(dǎo)者難以與團隊成員建立高質(zhì)量的關(guān)系,使變革型領(lǐng)導(dǎo)無法有效傳達其愿景,也無法有效發(fā)揮“黏合劑”的作用,無益于團隊反思和團隊實驗行為的展現(xiàn)[41]。因此,本研究提出假設(shè)。

H3團隊規(guī)模對變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊意義建構(gòu)之間的關(guān)系起負(fù)向調(diào)節(jié)作用。

H3a團隊規(guī)模對變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊溝通之間的關(guān)系起負(fù)向調(diào)節(jié)作用;

H3b團隊規(guī)模對變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊反思之間的關(guān)系起負(fù)向調(diào)節(jié)作用;

H3c團隊規(guī)模對變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊實驗行為之間的關(guān)系起負(fù)向調(diào)節(jié)作用。

從團隊意義建構(gòu)向團隊韌性的轉(zhuǎn)化過程看,首先,隨著團隊規(guī)模的擴大,團隊中會分化出小團體。這些小團體的“領(lǐng)導(dǎo)者”大多不能甚至不愿正確地整合和傳遞信息,致使團隊的信息中心化程度增加,從而降低團隊溝通對團隊韌性的正向作用[42]。其次,形成團隊反思的一個關(guān)鍵因素是團隊必須有直面錯誤的信念[43]。而隨著團隊規(guī)模的擴大,團隊成員容易形成“不做出頭鳥”或“事不關(guān)己高高掛起”的心理,會有更多的團隊成員在團隊反思過程中選擇沉默、隨大流或相互推諉[44],從而降低團隊反思對團隊韌性的積極影響。最后,團隊實驗行為是對現(xiàn)狀的一種挑戰(zhàn),勢必會打破團隊中某些既有的“舒適圈”[8],而團隊規(guī)模的擴大使團隊實驗行為觸動更多團隊成員的利益,增加團隊實驗行為實施的難度。此外,F(xiàn)U et al.[45]研究發(fā)現(xiàn),團隊規(guī)模的擴大也容易助長團隊成員“搭便車”的心理,影響團隊實驗行為的質(zhì)量和效果,同樣不利于團隊韌性的提升。因此,本研究提出假設(shè)。

H4團隊規(guī)模對團隊意義建構(gòu)與團隊韌性之間的關(guān)系起負(fù)向調(diào)節(jié)作用。

H4a團隊規(guī)模對團隊溝通與團隊韌性之間的關(guān)系起負(fù)向調(diào)節(jié)作用;

H4b團隊規(guī)模對團隊反思與團隊韌性之間的關(guān)系起負(fù)向調(diào)節(jié)作用;

H4c團隊規(guī)模對團隊實驗行為與團隊韌性之間的關(guān)系起負(fù)向調(diào)節(jié)作用。

通過上述分析,綜合H3和H4可以發(fā)現(xiàn),團隊規(guī)模的擴大會削弱變革型領(lǐng)導(dǎo)通過團隊意義建構(gòu)對團隊韌性的促進作用。因此,本研究提出兩階段被調(diào)節(jié)的中介作用假設(shè)。

H5團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)團隊意義建構(gòu)在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的中介作用。

H5a團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)團隊溝通在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的中介作用;

H5b團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)團隊反思在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的中介作用;

H5c團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)團隊實驗行為在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的中介作用。

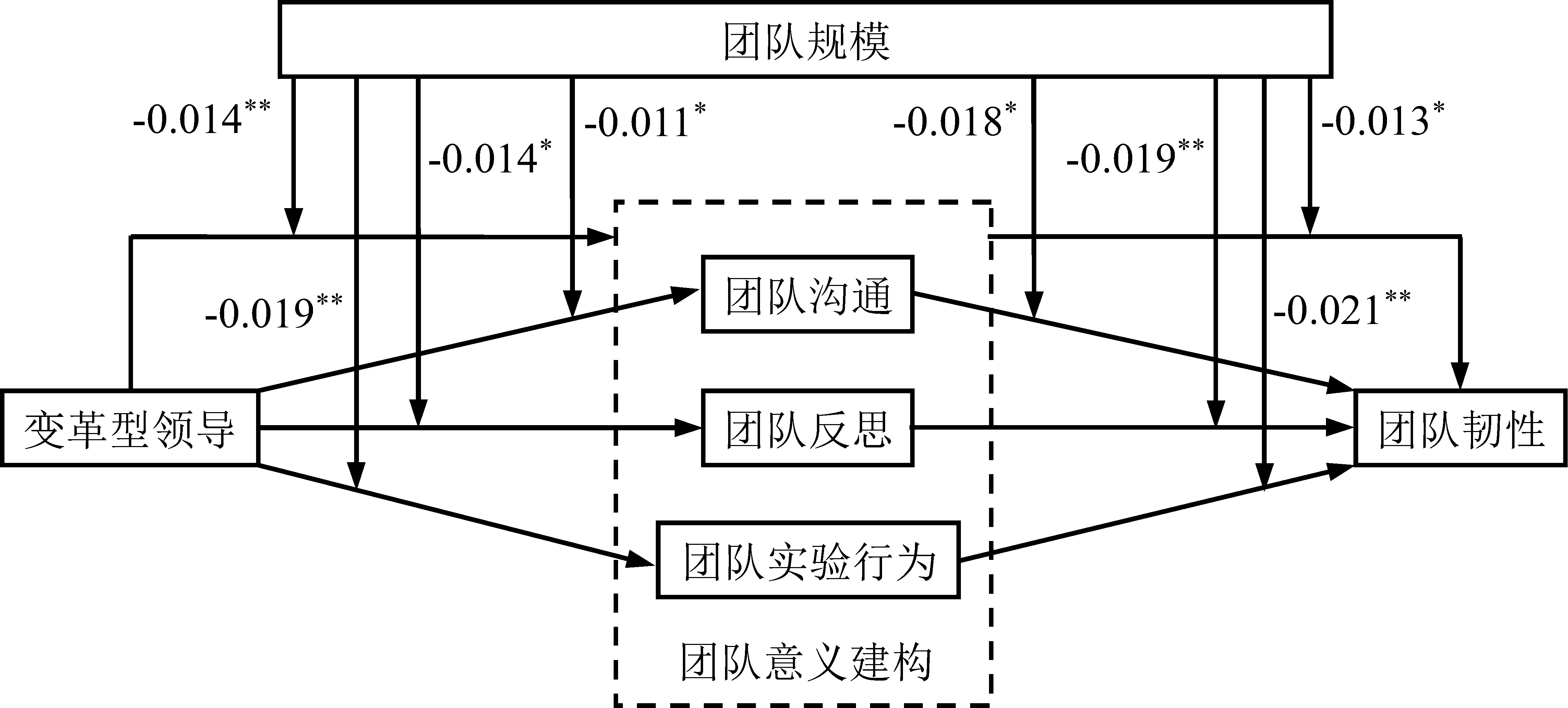

本研究將全部研究假設(shè)匯總后,提出本研究的假設(shè)模型,見圖1。

圖1 假設(shè)模型Figure 1 Hypothetical Model

3 研究方法

3.1 研究樣本

本研究的調(diào)查對象為國家級創(chuàng)新型企業(yè)中開展產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)革新等創(chuàng)新項目的項目團隊。之所以選擇國家級創(chuàng)新型企業(yè)中的項目團隊,是因為國家級創(chuàng)新型企業(yè)的管理制度較為健全,且具有較好的行業(yè)、類型和規(guī)模分布[46]。同時,與其他類型團隊相比,創(chuàng)新項目團隊在研發(fā)過程中更容易遭遇突發(fā)性變化、不確定性或極端事件等不利狀況[8],因此對團隊韌性有更為深刻的感觸和理解。

為降低共同方法偏差的影響,在問卷設(shè)計方面,參考姚柱等[32]和趙紅丹等[47]的研究,用A和B兩套問卷,采用團隊領(lǐng)導(dǎo)者-團隊成員配對的方法收集調(diào)研數(shù)據(jù)。A問卷包含團隊的基本信息、團隊意義建構(gòu)和團隊韌性,由團隊領(lǐng)導(dǎo)者填寫;B問卷包含變革型領(lǐng)導(dǎo),由每個團隊中隨機篩選的3名團隊成員填寫。

問卷調(diào)查時間為2020年9月7日至10月16日,采用紙質(zhì)和網(wǎng)絡(luò)兩種方式,在北京、遼寧、山東和廣東的102家國家級創(chuàng)新型企業(yè)的130個團隊中發(fā)放130份A問卷以及對應(yīng)的390份B問卷。對收回的問卷進行人工篩查,刪除通篇一個選項和填答明顯不認(rèn)真的不合格問卷,最后得到有效的114份A問卷和332份B問卷,有效回收率分別為87.692%和85.128%,最終得到有效的團隊領(lǐng)導(dǎo)者-團隊成員配對數(shù)據(jù)103份。

在配對的有效樣本中,團隊領(lǐng)導(dǎo)者以男性居多,占66.990%;平均工作年限為10.582年;學(xué)歷以碩士居多,占64.078%。團隊成員男女比例大致持平;平均工作年限為10.044年;以本科學(xué)歷居多,占67.314%。103個團隊所屬企業(yè)類型情況為,中央和地方國有企業(yè)占36.893%,外資和合資企業(yè)占28.156%,民營企業(yè)占34.951%。從總體看,樣本分布廣泛且具有代表性。

3.2 研究工具

本研究選取的均為已有研究中較成熟的測量量表,以確保本研究調(diào)查問卷的信度和效度,并由兩名英語專業(yè)的教師分別完成翻譯和回譯工作,以保證量表內(nèi)涵的一致性。所有量表均采用Likert 5點評分法,測量變革型領(lǐng)導(dǎo)的量表中,1為幾乎不,2為很少,3為有時,4為經(jīng)常,5為總是;其余量表中,1為非常不同意,2為不同意,3為不確定,4為同意,5為非常同意。

(1)變革型領(lǐng)導(dǎo),采用WANG et al.[21]開發(fā)的測量指向團隊的變革型領(lǐng)導(dǎo)量表,包含團隊認(rèn)同、傳達團隊愿景和團隊建設(shè)3個維度,共有16個題項,本研究中該量表的Cronbach′sα值為0.961。

(2)團隊意義建構(gòu)包含團隊溝通、團隊反思和團隊實驗行為3個維度,采用NEILL et al.[48]和PARK et al.[49]開發(fā)的測量團隊溝通的量表,共有7個題項,本研究中該量表的Cronbach′sα值為0.925;采用OERTEL et al.[50]開發(fā)的測量團隊反思的量表,共有4個題項,本研究中該量表的Cronbach′sα值為0.935;采用ROUSSEAU et al.[51]開發(fā)的測量團隊實驗行為的量表,共有3個題項,本研究中該量表的Cronbach′sα值為0.909。

(3)團隊韌性,采用TALAT et al.[33]開發(fā)的測量團隊韌性的量表,共有4個題項,本研究中該量表的Cronbach′sα值為0.910。

(4)團隊規(guī)模,采用調(diào)查對象報告的團隊成員數(shù)量測量,本研究中團隊規(guī)模的平均值為20.136,因此,以20人為界,大于20人為大團隊,小于等于20人為小團隊。

(5)在模型中存在一些可能影響模型關(guān)系的變量,例如,下屬感知的變革型領(lǐng)導(dǎo)可能受上下級共事年限影響,一般來說共事年限越久,下屬對領(lǐng)導(dǎo)者的行為方式可能越了解[52]。本研究用年數(shù)作為測量標(biāo)準(zhǔn),本研究中上下級平均共事年限為3.845年,標(biāo)準(zhǔn)差為3.180。此外,團隊領(lǐng)導(dǎo)者的受教育水平和團隊所屬企業(yè)性質(zhì)也是領(lǐng)導(dǎo)力研究中經(jīng)常參考的控制變量,本研究也將這兩個變量作為控制變量。各變量的測量題項見表1。

4 數(shù)據(jù)分析和結(jié)果

4.1 信效度分析、聚合分析和共同方法偏差檢驗

為確定各變量的信度和效度,本研究采用Spss 24.0對各變量進行可靠性分析,具體結(jié)果見表1,變革型領(lǐng)導(dǎo)、團隊溝通、團隊反思、團隊實驗行為和團隊韌性的內(nèi)部一致性信度和組合信度均大于0.700,表明各變量均通過信度檢驗;各變量的平均方差萃取量均大于0.500,說明各變量聚合效度良好。

本研究中是由3名團隊成員評價變革型領(lǐng)導(dǎo),因此在變量操作上需要將團隊成員數(shù)據(jù)聚合到一起,使之成為團隊層次的變量。具體地,在聚合過程中選擇組內(nèi)一致性Rwg(j)、組內(nèi)相關(guān)ICC(1)和ICC(2)共3個常用的指標(biāo)檢驗數(shù)據(jù)聚合分析的合適性,結(jié)果表明,變革型領(lǐng)導(dǎo)的Rwg(j)=0.982,ICC(1)=0.593,ICC(2)=0.814,符合數(shù)據(jù)聚合要求[53]。

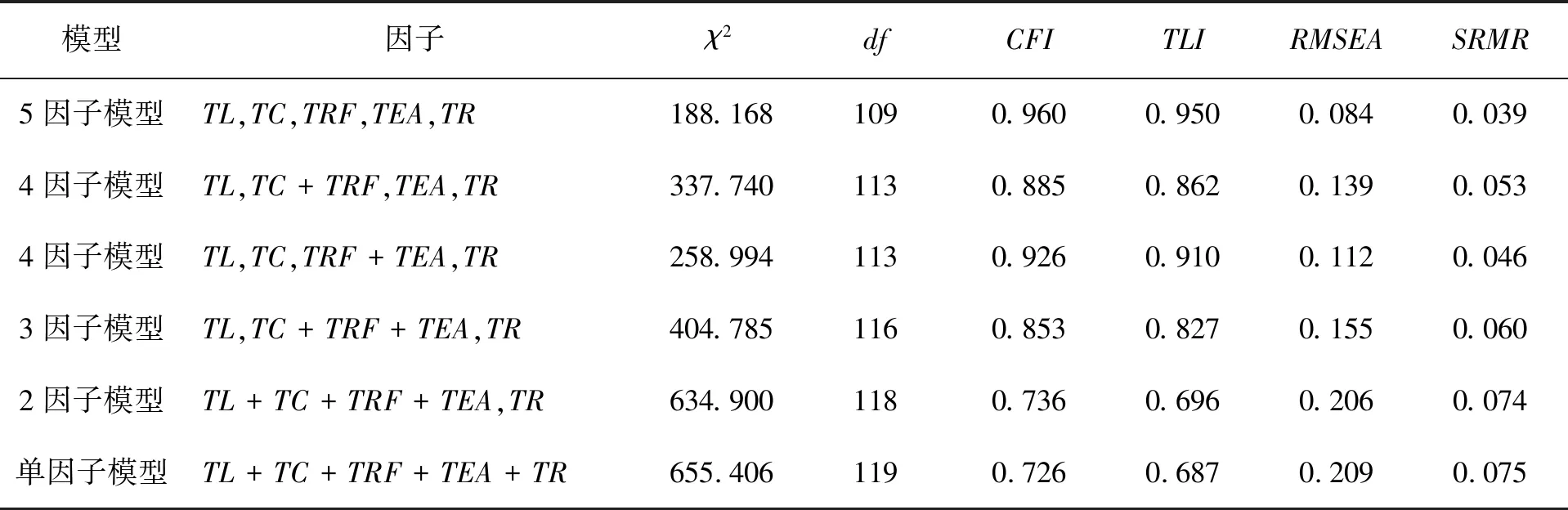

為了檢驗變革型領(lǐng)導(dǎo)、團隊溝通、團隊反思、團隊實驗行為和團隊韌性的區(qū)分效度,本研究采用Mplus 7.4對各變量進行驗證性因子分析,具體結(jié)果見表2。由于樣本容量沒有達到測量題項數(shù)量的10倍以上,直接采用原始題項建模容易產(chǎn)生較大的參數(shù)估計偏差。為避免上述問題,本研究在提取潛變量時,采用題項打包法[54]以減少每個變量的指標(biāo)數(shù)量。針對變革型領(lǐng)導(dǎo),依據(jù)其3個維度生成3個指標(biāo);針對團隊溝通,運用因子平衡法,按照因子負(fù)荷從高到低將各題項依次放入新的指標(biāo)組合中,得到3個指標(biāo)。最終模型擬合結(jié)果見表2,5因子模型結(jié)果表明,χ2(109)=188.168,CFI=0.960,TLI=0.950,RMSEA=0.084,SRMR=0.039,全部進入標(biāo)準(zhǔn)范圍。

為檢驗共同方法偏差,本研究首先進行Harman單因子檢驗,使用探索性因子分析方法,得出第1個因子解釋力(方差解釋率)為32.764%,小于50%,得到的全部5個未旋轉(zhuǎn)的因子特征根值均大于1,累積方差解釋率為76.008%,這一結(jié)果表明樣本數(shù)據(jù)不存在嚴(yán)重的共同方法偏差。在此基礎(chǔ)上,采用驗證性因子分析方法,由表2的單因子模型結(jié)果可知,χ2(119)=655.406,CFI=0.726,TLI=0.687,RMSEA=0.209,SRMR=0.075。以上指標(biāo)均不達標(biāo)且遠(yuǎn)離標(biāo)準(zhǔn)范圍,說明模型擬合不佳,即所有的測量項不應(yīng)該同屬于一個因子,表明數(shù)據(jù)通過共同方法偏差檢驗,本研究沒有嚴(yán)重的共同方法偏差問題。

表2 驗證性因子分析結(jié)果Table 2 Results for Confirmatory Factor Analysis

4.2 相關(guān)分析

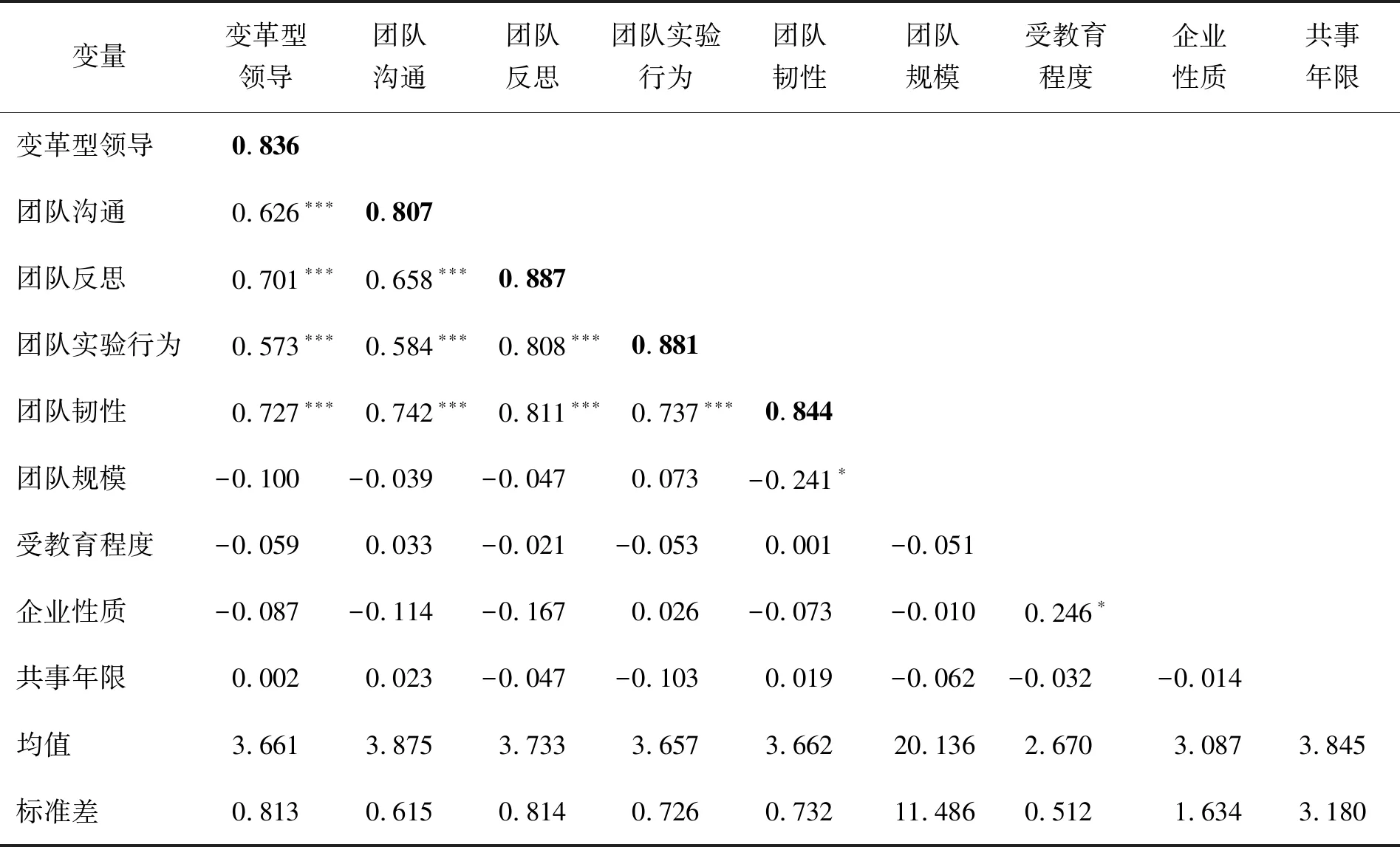

在回歸分析前進行樣本描述性統(tǒng)計分析,并檢驗本研究中涉及的變量之間的相關(guān)性,結(jié)果見表3。此外,本研究還進行了方差膨脹因子分析(VIF),以檢驗解釋變量之間潛在的多重共線性。

表3 變量的均值、標(biāo)準(zhǔn)差、相關(guān)系數(shù)和AVE平方根Table 3 Means, Standard Deviation, Correlation Coefficients and AVE Square of Variables

相關(guān)分析結(jié)果表明,變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.727,p<0.001。變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊溝通顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.626,p<0.001;與團隊反思顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.701,p<0.001;與團隊實驗行為顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.573,p<0.001。團隊溝通與團隊韌性顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.742,p<0.001;團隊反思與團隊韌性顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.811,p<0.001;團隊實驗行為與團隊韌性顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.737,p<0.001。此外,所有模型各變量的VIF值在1.025~4.429之間,最大值遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于10,表明變量之間不存在嚴(yán)重的多重共線性問題。上述結(jié)果為后續(xù)的假設(shè)檢驗提供了基礎(chǔ)。

4.3 假設(shè)檢驗

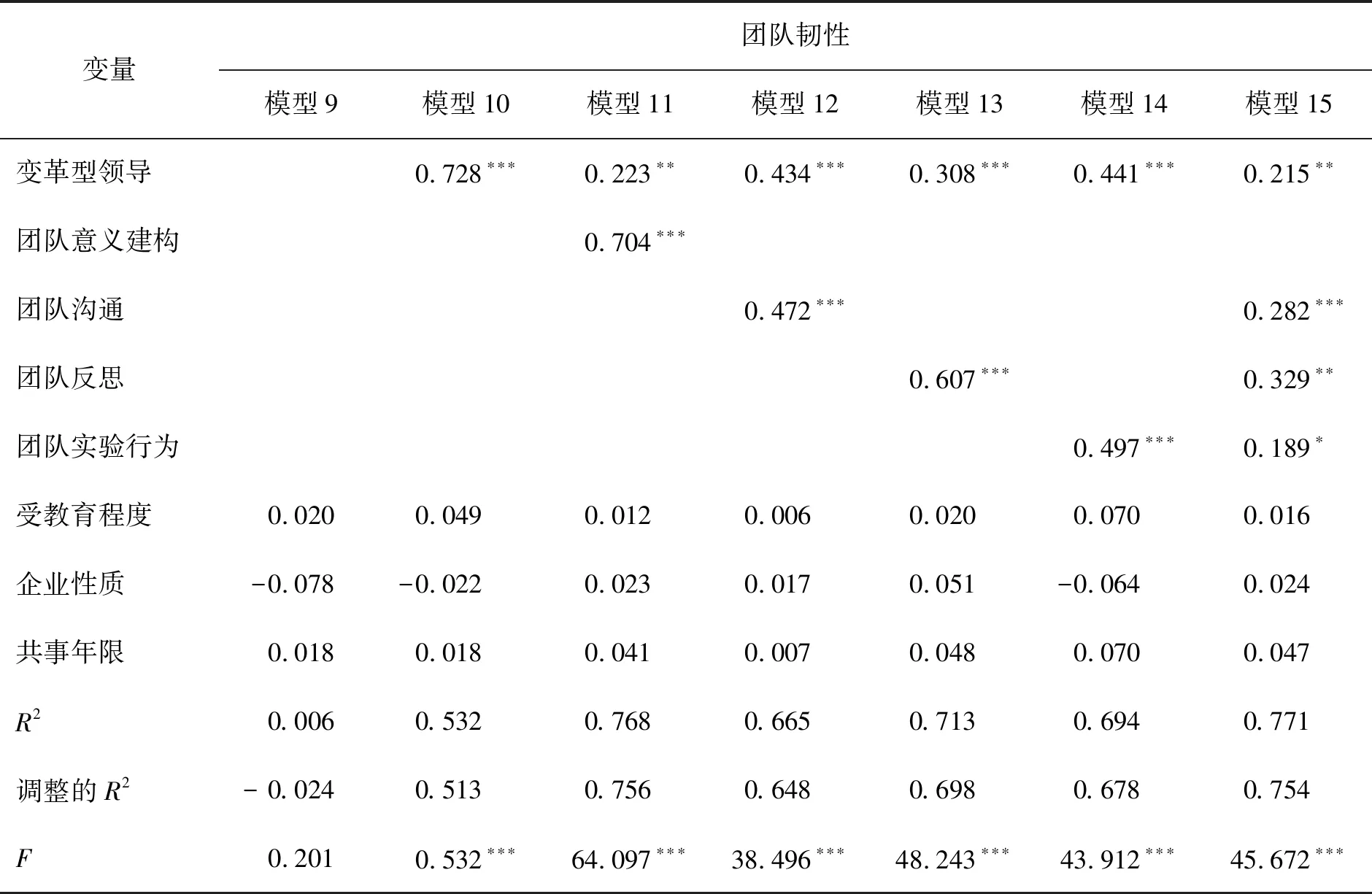

本研究采用層次回歸分析法對假設(shè)進行檢驗,檢驗過程和結(jié)果見表4a和表4b。

(1)主效應(yīng)檢驗

由表4b的模型10可知,變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性具有顯著正向影響,β=0.728,p<0.001,H1得到驗證。表明變革型領(lǐng)導(dǎo)水平越高,團隊韌性越強。

(2)團隊意義建構(gòu)的中介作用檢驗

由表4a的模型2可知,變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊意義建構(gòu)具有顯著正向影響,β=0.718,p<0.001,表明變革型領(lǐng)導(dǎo)水平越高,團隊意義建構(gòu)能力越強。由表4b的模型11可知,團隊意義建構(gòu)對團隊韌性具有顯著正向影響,β=0.704,p<0.001,表明團隊意義建構(gòu)能力越強,團隊韌性會得到明顯提升。而加入團隊意義建構(gòu)后,與模型10相比,變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的回歸系數(shù)下降但仍然顯著,β=0.223,p<0.010,表明團隊意義建構(gòu)部分中介變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的關(guān)系,H2得到驗證。

由表4a的模型4可知,變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊溝通具有顯著正向影響,β=0.624,p<0.001,表明變革型領(lǐng)導(dǎo)水平越高,團隊溝通程度越高。由表4b的模型12可知,團隊溝通對團隊韌性具有顯著正向影響,β=0.472,p<0.001,表明團隊溝通程度越高,團隊韌性會得到明顯提升。而加入團隊溝通后,與模型10相比,變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的回歸系數(shù)下降但仍然顯著,β=0.434,p<0.001,表明團隊溝通部分中介變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的關(guān)系,H2a得到驗證。

表4a 假設(shè)檢驗結(jié)果(1)Table 4a Results for Hypothesis Test(1)

表4b 假設(shè)檢驗結(jié)果(2)Table 4b Results for Hypothesis Test(2)

由表4a的模型6可知,變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊反思具有顯著正向影響,β=0.693,p<0.001,表明變革型領(lǐng)導(dǎo)水平越高,團隊反思程度越高。由表4b的模型13可知,團隊反思對團隊韌性具有顯著正向影響,β=0.607,p<0.001,表明團隊反思程度越高,團隊韌性會得到明顯提升。而加入團隊反思后,與模型10相比,變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的回歸系數(shù)下降但仍然顯著,β=0.308,p<0.001,表明團隊反思部分中介變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的關(guān)系,H2b得到驗證。

由表4a的模型8可知,變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊實驗行為具有顯著正向影響,β=0.578,p<0.001,表明變革型領(lǐng)導(dǎo)水平越高,團隊實驗行為程度越高。由表4b的模型14可知,團隊實驗行為對團隊韌性具有顯著正向影響,β=0.497,p<0.001,表明團隊實驗行為程度越高,團隊韌性會得到明顯提升。而加入團隊實驗行為后,與模型10相比,變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的回歸系數(shù)下降但仍然顯著,β=0.441,p<0.001,表明團隊實驗行為部分中介變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的關(guān)系,H2c得到驗證。

由此可知,團隊意義建構(gòu)的中介作用通過3條路徑產(chǎn)生,表4b的模型15中團隊溝通、團隊反思和團隊實驗行為對團隊韌性均具有顯著正向影響,也印證了這一結(jié)論。

為進一步驗證團隊溝通、團隊反思和團隊實驗行為的中介作用,需要對其顯著性進行檢驗。由于小樣本通常難以滿足Sobel檢驗對參數(shù)分布的正態(tài)分布假設(shè)的要求,而偏差校正Bootstrap法則適用于中、小規(guī)模的樣本,其置信區(qū)間估計也更準(zhǔn)確。本研究利用Mplus 7.4對模型進行驗證,其中,測量模型部分在前文已進行驗證性因子分析,得到17個觀測變量和5個潛變量,對模型采用Bootstrap法進行1 000次放回抽樣。檢驗結(jié)果表明,團隊意義建構(gòu)3個維度的總間接效應(yīng)值為0.617,95%置信區(qū)間為[0.418,0.816],不包含0;團隊溝通的間接效應(yīng)值為0.157,95%置信區(qū)間為[0.052,0.262],不包含0;團隊反思的間接效應(yīng)值為0.272,95%置信區(qū)間為[0.097,0.447],不包含0;團隊實驗行為的間接效應(yīng)值為0.188,95%置信區(qū)間為[0.064,0.313],不包含0。團隊意義建構(gòu)、團隊溝通、團隊反思和團隊實驗行為的中介作用全部顯著,H2、H2a、H2b和H2c再次得到驗證。

(3)團隊規(guī)模的調(diào)節(jié)作用檢驗

本研究通過Spss 24.0對模型中團隊規(guī)模的調(diào)節(jié)作用進行檢驗,檢驗結(jié)果匯總見圖2。

圖2 調(diào)節(jié)作用檢驗結(jié)果Figure 2 Results for Moderating Effect Test

①檢驗團隊規(guī)模在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊意義建構(gòu)之間的調(diào)節(jié)作用。首先,變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊規(guī)模的交互項對團隊意義建構(gòu)具有顯著的負(fù)向影響,β=-0.014,p<0.010,表明團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊意義建構(gòu)之間的關(guān)系,H3得到驗證;其次,變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊規(guī)模的交互項對團隊溝通具有顯著的負(fù)向影響,β=-0.011,p<0.050,表明團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊溝通之間的關(guān)系,H3a得到驗證;再次,變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊規(guī)模的交互項對團隊反思具有顯著的負(fù)向影響,β=-0.014,p<0.050,表明團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊反思之間的關(guān)系,H3b得到驗證;最后,變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊規(guī)模的交互項對團隊實驗行為具有顯著的負(fù)向影響,β=-0.019,p<0.010,表明團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊實驗行為之間的關(guān)系,H3c得到驗證。

為了更加直觀地反映團隊規(guī)模的調(diào)節(jié)作用,依據(jù)簡單斜率分析的結(jié)果,圖3給出團隊規(guī)模對變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊意義建構(gòu)及其3個維度之間關(guān)系的調(diào)節(jié)作用,可以看出,隨著團隊規(guī)模的增加,變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊意義建構(gòu)的作用反而降低。

圖3 團隊規(guī)模對變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊意義建構(gòu)之間關(guān)系的調(diào)節(jié)作用Figure 3 Moderating Effect of Team Size on the Relationship between Transformational Leadership and Team Sensemaking

②檢驗團隊規(guī)模在團隊意義建構(gòu)與團隊韌性之間的調(diào)節(jié)作用。首先,團隊意義建構(gòu)與團隊規(guī)模的交互項對團隊韌性具有顯著的負(fù)向影響,β=-0.013,p<0.050,表明團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)團隊意義建構(gòu)與團隊韌性之間的關(guān)系,H4得到驗證;其次,團隊溝通與團隊規(guī)模的交互項對團隊韌性具有顯著的負(fù)向影響,β=-0.018,p<0.050,表明團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)團隊溝通與團隊韌性之間的關(guān)系,H4a得到驗證;再次,團隊反思與團隊規(guī)模的交互項對團隊韌性具有顯著的負(fù)向影響,β=-0.019,p<0.010,表明團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)團隊反思與團隊韌性之間的關(guān)系,H4b得到驗證;最后,團隊實驗行為與團隊規(guī)模的交互項對團隊韌性具有顯著的負(fù)向影響,β=-0.021,p<0.010,表明團隊規(guī)模負(fù)向調(diào)節(jié)團隊實驗行為與團隊韌性之間的關(guān)系,H4c得到驗證。

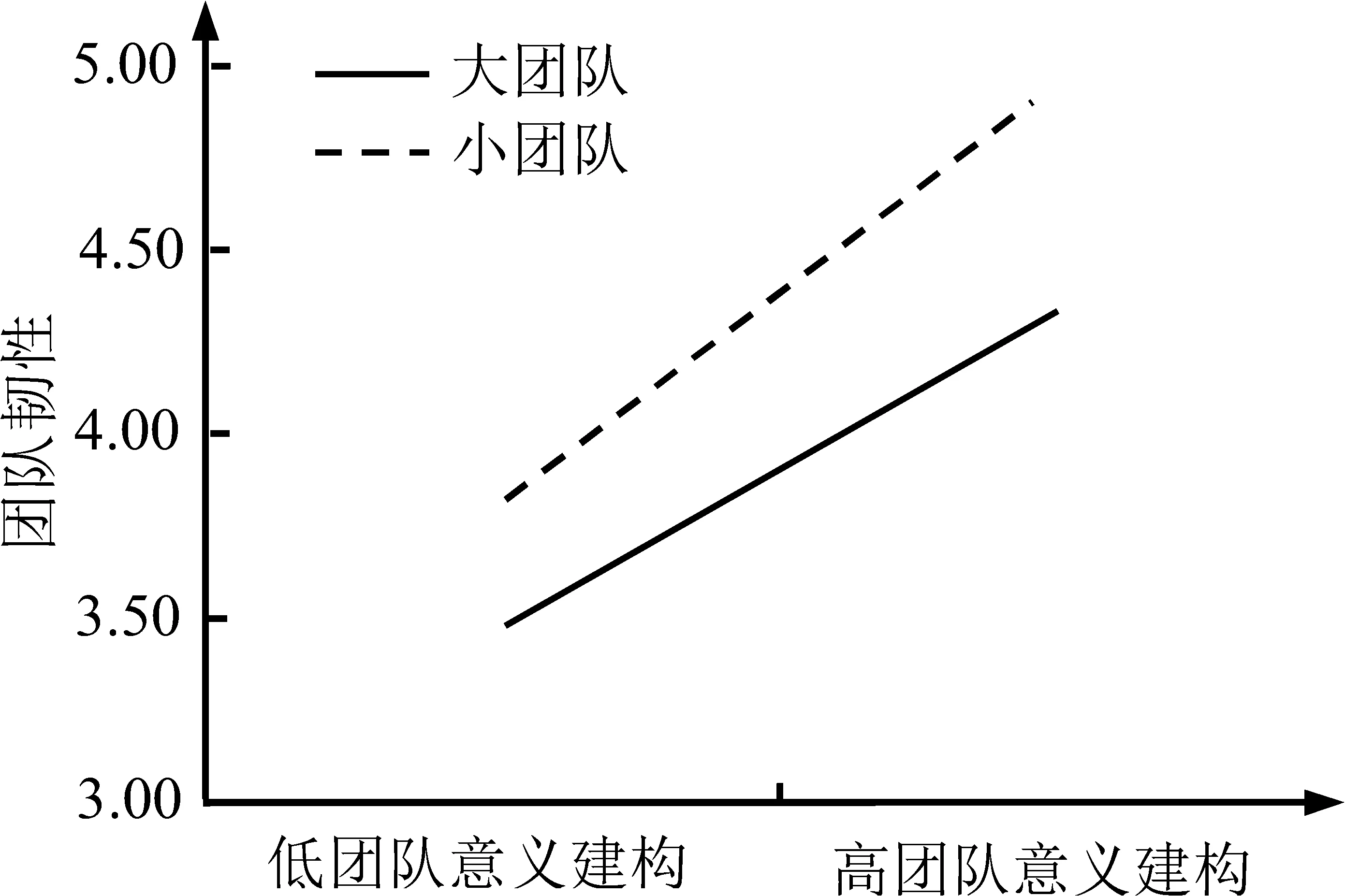

為了更加直觀地反映團隊規(guī)模的調(diào)節(jié)作用,依據(jù)簡單斜率分析的結(jié)果,圖4給出團隊規(guī)模對團隊意義建構(gòu)及其3個維度與團隊韌性之間關(guān)系的調(diào)節(jié)作用,可以看出,隨著團隊規(guī)模的增加,團隊意義建構(gòu)對團隊韌性的作用反而降低。

圖4 團隊規(guī)模對團隊意義建構(gòu)與團隊韌性之間關(guān)系的調(diào)節(jié)作用Figure 4 Moderating Effect of Team Size on the Relationship between Team Sensemaking and Team Resilience

(4)被調(diào)節(jié)的中介作用檢驗

為進一步檢驗被調(diào)節(jié)的中介作用,本研究利用Mplus 7.4進行Bootstrap檢驗,結(jié)果見表5。由表5可知,在小團隊中,變革型領(lǐng)導(dǎo)通過團隊意義建構(gòu)對團隊韌性的間接效應(yīng)顯著,β=0.778,95%置信區(qū)間為[0.524,1.010],不包含0;在大團隊中,變革型領(lǐng)導(dǎo)通過團隊意義建構(gòu)對團隊韌性的間接效應(yīng)同樣顯著,β=0.219,95%置信區(qū)間為[0.106,0.354],不包含0;大團隊與小團隊之間的差異也顯著,95%置信區(qū)間為[0.267,0.822]。表明團隊規(guī)模能夠調(diào)節(jié)團隊意義建構(gòu)在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的中介作用,H5得到驗證。

表5 被調(diào)節(jié)的中介作用Bootstrap檢驗結(jié)果Table 5 Bootstrap Test Results for Moderated Mediation Effects

在小團隊中,變革型領(lǐng)導(dǎo)通過團隊溝通對團隊韌性的間接效應(yīng)顯著,β=0.495,95%置信區(qū)間為[0.260,0.701],不包含0;在大團隊中,變革型領(lǐng)導(dǎo)通過團隊溝通對團隊韌性的間接效應(yīng)顯著,β=0.096,95%置信區(qū)間為[0.014,0.191],不包含0;大小團隊之間的差異也顯著。表明團隊規(guī)模能夠調(diào)節(jié)團隊溝通在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的中介作用,H5a得到驗證。

在小團隊中,變革型領(lǐng)導(dǎo)通過團隊反思對團隊韌性的間接效應(yīng)顯著,β=0.691,95%置信區(qū)間為[0.466,0.841],不包含0;在大團隊中,變革型領(lǐng)導(dǎo)通過團隊反思對團隊韌性的間接效應(yīng)顯著,β=0.133,95%置信區(qū)間為[0.034,0.308],不包含0;大小團隊之間差異同樣顯著。表明團隊規(guī)模能夠調(diào)節(jié)團隊反思在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的中介作用,H5b得到驗證。

在小團隊中,變革型領(lǐng)導(dǎo)通過團隊實驗行為對團隊韌性的間接效應(yīng)顯著,β=0.522, 95%置信區(qū)間為[0.338,0.931],不包含0;在大團隊中,變革型領(lǐng)導(dǎo)通過團隊實驗行為對團隊韌性的間接效應(yīng)顯著,β=0.068,95%置信區(qū)間為[0.013,0.255],不包含0;大團隊與小團隊之間差異同樣顯著。表明團隊規(guī)模能夠調(diào)節(jié)團隊實驗行為在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的中介作用,H5c得到驗證。

5 結(jié)論

5.1 研究結(jié)果

本研究基于意義建構(gòu)理論,引入團隊意義建構(gòu)作為中介變量,引入團隊規(guī)模作為調(diào)節(jié)變量,構(gòu)建兩階段被調(diào)節(jié)的中介模型,對于變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的影響機理進行研究。研究結(jié)果表明,①變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性產(chǎn)生顯著的正向影響。針對團隊的變革型領(lǐng)導(dǎo)包含強調(diào)團隊認(rèn)同、傳達團隊愿景和團隊建設(shè)3個維度,可以促使團隊成員將團隊身份納入自我概念,激勵團隊成員朝著團隊需要的方向努力,構(gòu)建團隊內(nèi)部順暢的協(xié)作和溝通渠道,有助于促進團隊從逆境中恢復(fù)過來。②團隊意義建構(gòu)在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間起部分中介作用。變革型領(lǐng)導(dǎo)可以有效作用于團隊意義建構(gòu)的3個維度,即團隊溝通、團隊反思和團隊實驗行為,使團隊對當(dāng)前狀況形成客觀清晰的認(rèn)識并做出理性的應(yīng)對,從而使模糊的情景變得相對有秩序和可預(yù)測,團隊也將具備更高的韌性。③團隊規(guī)模不僅降低變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊意義建構(gòu)的作用,還負(fù)向影響團隊意義建構(gòu)向團隊韌性的轉(zhuǎn)化,進而削弱團隊意義建構(gòu)在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的中介作用。

5.2 理論貢獻

(1)已有關(guān)于韌性的研究大多聚焦組織韌性和員工韌性,與團隊韌性相關(guān)的研究仍處于起步階段,這也使韌性研究囿于組織層面和個體層面,無助于對韌性在團隊層面的表征形成客觀認(rèn)識。同時,盡管學(xué)者們對于個體資源和團隊資源對團隊韌性的作用進行了一定的探索,卻忽視了領(lǐng)導(dǎo)力作為一種重要的情景因素對團隊韌性的形成和展現(xiàn)的影響,這也限制了對團隊韌性形成的全面理解。本研究基于大樣本實證研究發(fā)現(xiàn),變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性有直接和間接的正向影響。這一結(jié)果驗證了HARTWIG et al.[6]和STOVERINK et al.[4]認(rèn)為變革型領(lǐng)導(dǎo)正向影響團隊韌性的猜想,也為如何培養(yǎng)和強化團隊韌性識別出一條有效的路徑,是對領(lǐng)導(dǎo)力研究和韌性研究的補充和完善。

(2)本研究基于意義建構(gòu)理論就變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的影響機理進行闡釋。變革型領(lǐng)導(dǎo)可以通過強調(diào)團隊認(rèn)同、傳達團隊愿景和團隊建設(shè)增強團隊意義建構(gòu)。團隊意義建構(gòu)是一個團隊層面的、持續(xù)性的意義構(gòu)建過程,反映了團隊成員如何對危機形成一致、共享的理解,并對危機做出解釋和回應(yīng)[8]。當(dāng)團隊具備良好的團隊意義建構(gòu)能力,會對當(dāng)前狀況形成客觀清晰的認(rèn)識,可以更加從容地做出理性的應(yīng)對,因此也更容易從逆境中恢復(fù)過來;而當(dāng)團隊不具備良好的團隊意義建構(gòu)能力,只能通過不完整的信息形成不充分的理解,進而做出模棱兩可的選擇,更容易在逆境中迷失方向。上述結(jié)果為解釋在相似的環(huán)境下和面對相似的危機時,有的團隊可以轉(zhuǎn)危為安、有的團隊卻入地?zé)o門的現(xiàn)象提供了理論依據(jù)。

(3)本研究發(fā)現(xiàn)團隊規(guī)模是變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性影響的一個重要邊界條件。具體看,團隊規(guī)模的擴大不僅降低變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊意義建構(gòu)的作用,也影響團隊意義建構(gòu)向團隊韌性的轉(zhuǎn)化,進而負(fù)向調(diào)節(jié)團隊意義建構(gòu)在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的中介作用。這一結(jié)果與GIANNOCCARO et al.[22]從社會互動視角發(fā)現(xiàn)團隊規(guī)模負(fù)向影響團隊韌性的結(jié)論相一致。上述結(jié)論從團隊規(guī)模角度對一個由高韌性個體組成的團隊未必是一個高韌性團隊這一現(xiàn)象進行了驗證和解釋,是對個體層次與團隊層次韌性之間關(guān)系研究的豐富,也是對團隊規(guī)模研究的拓展。

5.3 管理啟示

(1)在充滿不確定性的當(dāng)下,管理者需要明白團隊遭受挫折和失敗并不可怕,可怕的是團隊無法從挫折和失敗中盡快恢復(fù),因此管理者應(yīng)重視團隊韌性的積極作用,并有針對性地對團隊韌性進行培養(yǎng)和強化。鑒于變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性具有正向影響,管理者應(yīng)積極倡導(dǎo)變革型領(lǐng)導(dǎo),特別是針對容易遭遇不利情景、甚至正處于危機之中的團隊,應(yīng)有意識地為其配備變革型領(lǐng)導(dǎo),從而幫助團隊盡快從危機中恢復(fù)過來。

(2)管理者和團隊領(lǐng)導(dǎo)者需要明白,正確認(rèn)識危機是有效化解危機的基礎(chǔ)。當(dāng)團隊成員對危機形成良好的意義建構(gòu),便對當(dāng)前狀況形成客觀清晰的認(rèn)識,并做出理性的應(yīng)對,也更容易從危機中恢復(fù)過來。因此,管理者和團隊領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)重視并促進團隊中的溝通、反思和實驗行為。特別是對團隊領(lǐng)導(dǎo)者而言,當(dāng)危機發(fā)生后,團隊成員通常會尋求領(lǐng)導(dǎo)者的意見和幫助,此時團隊領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)對局勢做出判斷并及時與團隊分享,對團隊中的矛盾和分歧進行協(xié)調(diào),并在此過程中勇于承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險,充分發(fā)揮變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的積極作用。

(3)管理者和團隊領(lǐng)導(dǎo)者需要注意,在團隊韌性的培養(yǎng)和強化上“人多力量大”并不完全適用,在小團隊中變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的積極作用要強于大團隊。因此,團隊領(lǐng)導(dǎo)者在管理大團隊時應(yīng)注意因團隊規(guī)模擴大而導(dǎo)致的團隊溝通、團隊反思和團隊實驗行為效果的降低,警惕團隊成員“不做出頭鳥”“事不關(guān)己高高掛起”的思想,鼓勵團隊成員走出“舒適圈”,以盡可能降低團隊規(guī)模擴大對團隊韌性的負(fù)面影響。

5.4 研究局限和未來展望

本研究圍繞變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的影響開展一系列研究,取得了一定的理論成果,但鑒于研究條件等多方面的約束,仍存在以下問題:①盡管本研究采用A、B兩套問卷,并分別由團隊領(lǐng)導(dǎo)者和團隊成員填寫,以避免同源誤差問題。但獲得的數(shù)據(jù)依然是橫向數(shù)據(jù),而變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的影響是一個動態(tài)變化的過程,故在后續(xù)研究中應(yīng)著重考慮采集縱向數(shù)據(jù)對其進行分析。②盡管研究結(jié)果證實團隊意義建構(gòu)在變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的部分中介作用,以及團隊規(guī)模的兩階段調(diào)節(jié)作用,但這可能只是變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性多種作用路徑中的一種。除團隊意義建構(gòu)外是否存在其他作用路徑,如團隊資源拼湊等,未來可以通過定性研究進一步發(fā)掘變革型領(lǐng)導(dǎo)與團隊韌性之間的其他作用路徑。③本研究僅對變革型領(lǐng)導(dǎo)對團隊韌性的影響進行探究,其他領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格對團隊韌性會產(chǎn)生怎樣的影響,如什么樣的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格不利于團隊韌性的塑造,這些問題也值得做更深入的研究。