魚刺傷肉芽腫四例分析

秦緒艷 孫鳳蘭 閆 靜 白永晟 劉春芬 鄭瑋清

青島市中醫醫院(青島市海慈醫院),山東青島,266000

非結核分枝桿菌(non-tuberculousmycobacteria,NTM),包含海分枝桿菌(Mycobacteriummarinum)感染所致皮膚病屬于少見病,因此在臨床上易漏診誤診,筆者在2019年5月至2020年2月期間發現4例相似病例,現報道如下。

1 臨床資料

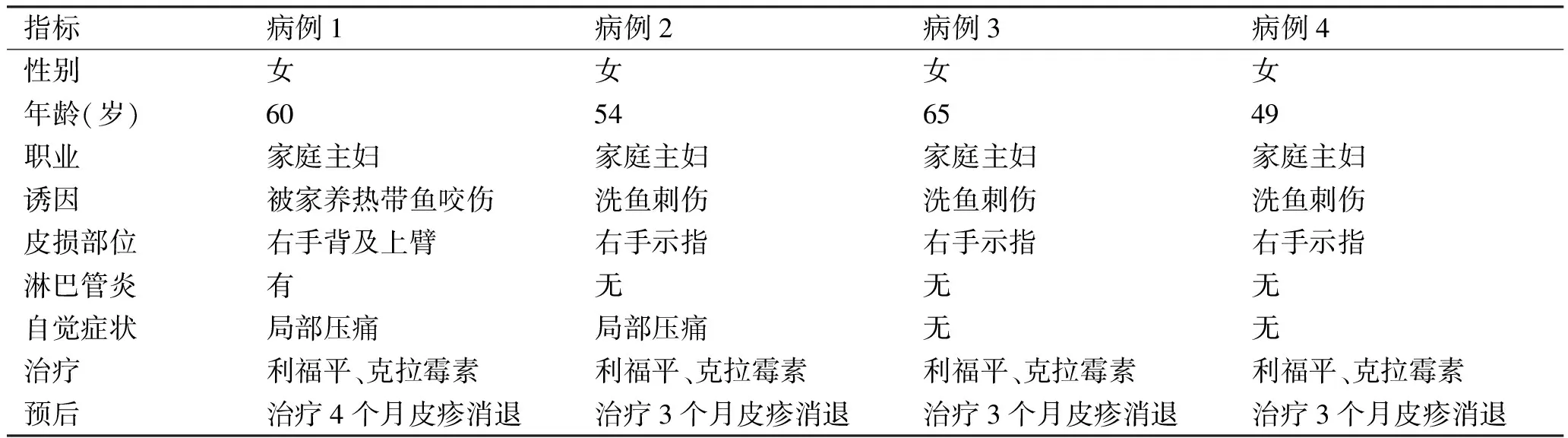

4例患者均為老年女性,皮損均位于手部,發病前均有魚咬傷或魚刺傷史。患者1 2020年1月右手背被飼養的“熱帶魚”咬傷,后右手背出現一丘疹,逐漸變為膿皰,伴右肘部輕微疼痛,半月后右手背皮疹處出現紅腫,伴疼痛,且右肘部、上臂內側出現兩處結節伴疼痛,到診所靜滴及口服“左氧氟沙星”,手背腫脹逐漸消退僅遺留一結節,中央破潰,但上肢結節逐漸增多,呈串珠樣排列,伴有明顯疼痛,于2020年2月4日收入院。既往高血壓病史。皮膚科檢查:右手背可見一花生大結節,中央破潰、結痂、凹陷(圖1a);右前臂伸側可觸及較多黑豆大皮下結節,表面紅斑(圖1b),右側肘部、上臂內側各一鴿蛋大結節,表皮紅腫、皮溫高。血沉42 mm/h,血常規、CRP、胸部CT等檢查均無明顯異常;T-SPOT陽性。組織病理示:潰瘍組織,可見壞死及肉芽組織,并見多量淋巴細胞浸潤及少量泡沫組織細胞聚集(圖2)。抗酸染色未查見抗酸桿菌。其余3例均為外傷部位出現單發的丘疹、結節,可伴中央破潰,均經過多種抗生素治療無效。因考慮到4例患者均有魚類外傷接觸史,均診斷為皮膚非結核分枝桿菌感染游泳池肉芽腫可能,患者1伴結節性淋巴管炎。行試驗性治療予利福平膠囊0.45 g日1次、克拉霉素緩釋片0.5 g日2次,治療3~4個月,皮疹明顯消退。

表1 患者臨床資料

圖1 患者1皮損 1a:右手背結節;1b:右前臂伸側暗紅色結節呈串珠樣排列 圖2 患者1右手背結節組織病理(HE,×40)

3a:右手食指紅斑(就診時);3b:治療3個月后,右手食指紅斑消退

2 討論

非結核分枝桿菌是指結核分枝桿菌、牛分枝桿菌與麻風分枝桿菌以外的分枝桿菌,又稱為非典型分枝桿菌(atypical mycobacteria),存在于自然環境中,為條件致病菌。游泳池肉芽腫(swimming pool granuloma)是海分枝桿菌直接接種感染引起的慢性皮膚肉芽腫,海分枝桿菌屬于NTM中的一種,其引起的皮膚和軟組織感染約占NTM感染的50%~80%[1],海分枝桿菌的自然棲息地是水,包括淡水、咸水、微咸水等,有較多的傳染源被認為與熱帶魚有關[2]。患者多為養魚愛好者或魚等海產品接觸職業,或發病前患者多有魚類等海產品的接觸史、外傷史或接觸水史[3]。暴芳芳等[4]對截止2020年4月國內外發表的海分枝桿菌感染患者文章進行總結,我國患者排在前三位的職業分別是漁民、水產養殖銷售、廚師或家庭主婦。

游泳池肉芽腫臨床表現以皮膚為主,皮膚外型少見[4]。好發于易受外傷的部位,如手足和四肢。潛伏期1周~2個月,通常為2~3周[2]。接種部位表現為單發的暗紅色丘疹、結節和斑塊,可形成糜爛潰瘍,伴不同程度疼痛。如皮疹多發可能是由于多處同時感染所致[5],或合并結節性淋巴管炎,表現為手和前臂線狀排列的深在結節,沿皮膚淋巴管播散,呈孢子絲菌病樣表現,多無全身癥狀,慢性病程,如不治療可遷延數年至數十年,但也有部分患者可自愈[6]。深部感染有時可并發腱鞘炎、化膿性關節炎,骨髓炎罕見,不典型的皮損或播散性感染可發生于免疫功能低下的宿主,包括接受TNF抑制劑治療的個體[7]。依據疾病的病情進展可分為4種類型,包括Ⅰ型:累及局部皮膚,皮損可表現為丘疹、結節、斑塊及糜爛、潰瘍等;Ⅱ型:病變進展,皮損沿淺表淋巴管呈孢子絲菌病樣分布,可累及局部淋巴結;Ⅲ型:有深部感染如滑囊炎、腱鞘炎、關節炎、骨髓炎等;Ⅳ型:彌漫性病變、系統受累和菌血癥[8]。

該病病理表現為感染性肉芽腫,可見到典型的結核樣肉芽腫結構。組織切片、涂片抗酸染色陽性率不高,13.2%~33%[1]。有些病例組織學改變無特殊性,僅見淋巴細胞局灶性集聚[9]。確診主要依靠培養,其陽性率為70%~80%,最佳生長溫度為31℃,而許多其他分枝桿菌的最佳溫度為37℃[10];平均約3周可見明顯的菌落生長,菌種鑒定和藥敏結果通常需2個月[11]。近年來隨著PCR、PCR-RFLP、原位雜交等技術的發展,實現了對病原菌菌種迅速且準確的鑒定[12]。暴芳芳等[4]對國內外2000多例患者進行總結分析顯示從患者出現皮損到確診的時間為7天~20年不等,平均延遲診斷時間為8個月。本病初期因為有明確外傷及局部紅腫故易被診斷為一般細菌感染,還需與孢子絲菌病、皮膚結核相鑒別[7]。

本病目前報道的有效治療方法包括系統應用抗生素、手術切除、冷凍、光動力等,大多數患者僅應用抗生素可達到治愈效果。主要的系統用藥包括克拉霉素、利福平、乙胺丁醇、莫西沙星、左氧氟沙星等[4]。對于免疫力正常、病變淺表的患者,建議口服四環素類如米諾環素或多西環素、甲氧芐啶磺胺甲惡唑、強力霉素等單藥治療;對于免疫抑制、皮損進展的患者,建議聯合使用兩種以上抗生素,避免出現耐藥[8]。部分學者建議克拉霉素聯合利福平、克拉霉素聯合乙胺丁醇或乙胺丁醇聯合利福平治療,效果良好[13];療程一般要達到3個月以上,必要時需使用6~18個月[14]。本文患者均有魚類接觸史,且患者1伴有結節性淋巴結炎,常規抗感染治療均效果欠佳。李薇薇等[3]提議倘若不能得到細菌學感染的證據時,可通過孢子絲菌病樣的臨床表現、魚類接觸史或外傷史等病史以及經驗性治療的反應來確定診斷,本文4例患者經抗非結核分枝桿菌感染均療效顯著。

近年來,由于生物制劑和免疫抑制劑的使用率增加,非結核分枝桿菌感染的發生率逐漸上升[8],但目前多數醫院并不具備病原菌檢查的條件,很多時候需要根據病史、臨床表現及病理檢查等做出診斷并進行治療。對于食、捕海鮮或魚飼養等人群中,有該病發病特點的患者應考慮到皮膚非結核分枝桿菌感染/海分枝桿菌感染性疾病的可能,并行相關的輔助檢查,以使患者得到及時、有效的治療。