新冠肺炎疫情下上海市主動心理咨詢者焦慮狀況及其影響因素

江弋舟 張偉波 王瑩瑩 朱麗娜 莊文旭 蔡 軍 王 娜△

(1復旦大學公共衛生學院流行病學教研室-公共衛生安全教育部重點實驗室 上海 200032;2上海交通大學醫學院附屬精神衛生中心 上海 200030)

新型冠狀病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-19,簡稱新冠肺炎)自 2019 年 12 月在武漢暴發流行以來,已在全國范圍蔓延[1]。2020 年 1 月31 日,世界衛生組織發布新型冠狀病毒感染的肺炎疫情為國際關注的突發公共衛生事件[2]。有研究表明,突發公共衛生事件后超過58%的被調查者存在著不同程度的心理感受異常,常見的負性情緒反應有恐慌、焦慮、抑郁等[3]。焦慮是指當危險即將來臨卻又不明確時,個體便會進入某種警戒狀態,產生緊張、不安、憂慮等不愉快的情緒狀態和軀體性激活[4]。通常可分為特質性焦慮(trait anxiety)與狀態性焦慮(state anxiety),前者是個體人格特征中相對持久和穩定的個體差異,后者則是一種暫時的、因情境而產生的情緒狀態[5]。

目前關于新冠肺炎疫情下心理焦慮研究的主要研究對象為醫護人員[6-7]、新冠肺炎患者[8-9]、普通民眾[10-12]等,關于主動心理咨詢者的焦慮研究很少。上海市線上心理咨詢服務平臺“健康云”(已實現上海16 個市轄區的全覆蓋)于2020 年2 月4 日開通了24 小時線上心理咨詢服務,為受新冠肺炎疫情影響的成年人提供了專項心理評估和心理援助[13]。既往研究關于新冠肺炎疫情下的線上咨詢以電話熱線為主[14],很少有普及全市的線上網絡心理咨詢平臺。本研究旨在通過“健康云”平臺,對新冠肺炎疫情防控期間的心理咨詢者進行網絡問卷調查,分析不同特征咨詢者的焦慮狀況,評估新冠肺炎疫情對不同特征心理咨詢者焦慮感的影響,為今后突發公共衛生事件后的心理疏導工作提供借鑒。

資料和方法

調查方法和調查對象本研究利用上海市“健康云”線上心理咨詢服務平臺,于2020 年2 月4 日—3 月11 日開展線上調查。研究對象為疫情期間通過線上心理咨詢服務平臺接受專項心理評估和心理援助的主動咨詢者。

問卷內容調查內容包括人口學信息、對新冠肺炎疫情的認知與關注度、對疫情消失的期待程度以及焦慮狀況。

人口學信息 包括性別、年齡、是否從事疾病預防控制相關工作、居住地、是否在2020 年1 月20日后離開過上海。

對疫情認知、關注度和對疫情消失期待程度 對新冠肺炎疫情認知為三分類,分別是沒有醫學背景且認知缺乏、沒有醫學背景但存在一定的認知、有醫學背景且存在一定的認知;對疫情的關注度為四分類,分別是每天注意到肺炎疫情相關信息的比例占日間全部信息量的比例<25%、25%~50%、51%~75%、>75%;對疫情消失的期待程度為三分類,分別是較少有疫情迅速緩解或消失的想法、較常有疫情迅速緩解或消失的想法、疫情迅速緩解或消失的想法強烈。

焦慮狀況 通過狀態-特質焦慮量表(State-Trait Anxiety Inventory,STAI)評定[15]。STAI 量表分為狀態焦慮量表和特質焦慮量表兩部分,每個部分20 個題目,每題分值設為1~4 分,滿分為80 分。得分越高,表明狀態-特質焦慮水平越高。根據得分情況將焦慮狀態分為4 個等級:低焦慮(0~34 分)、較低焦慮(35~45 分)、中等焦慮(46~55 分)和高焦慮(>55 分)[16]。狀態焦慮量表主要用于反映即刻或最近某一特定時間內的恐懼、緊張、憂慮和神經質的體驗或感受,用于評價應激情況下的焦慮水平;特質焦慮量表用于評定人們經常的情緒體驗。該量表適合中國人群,信效度良好,重測信度為 0.90[17]。

質量控制問卷設置統一指導語,參與者同意后,即開始問卷作答。調查以匿名回答的形式進行,將STAI問卷未答完及整個問卷回答時間<3 min 者視為無效答卷,以確保問卷作答的真實性和可信性。

統計學分析應用SPSS 20.0 進行數據整理和分析。計量資料通過進行描述,采用t檢驗、單因素方差分析進行組間比較;計數資料通過頻數和百分比[n(%)]進行描述,采用χ2檢驗進行組間比較。在調整相關協變量后,采用多因素Logistic 回歸分別分析新冠肺炎疫情相關心理狀態與焦慮情況的關系。所有檢驗均為雙側檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

結 果

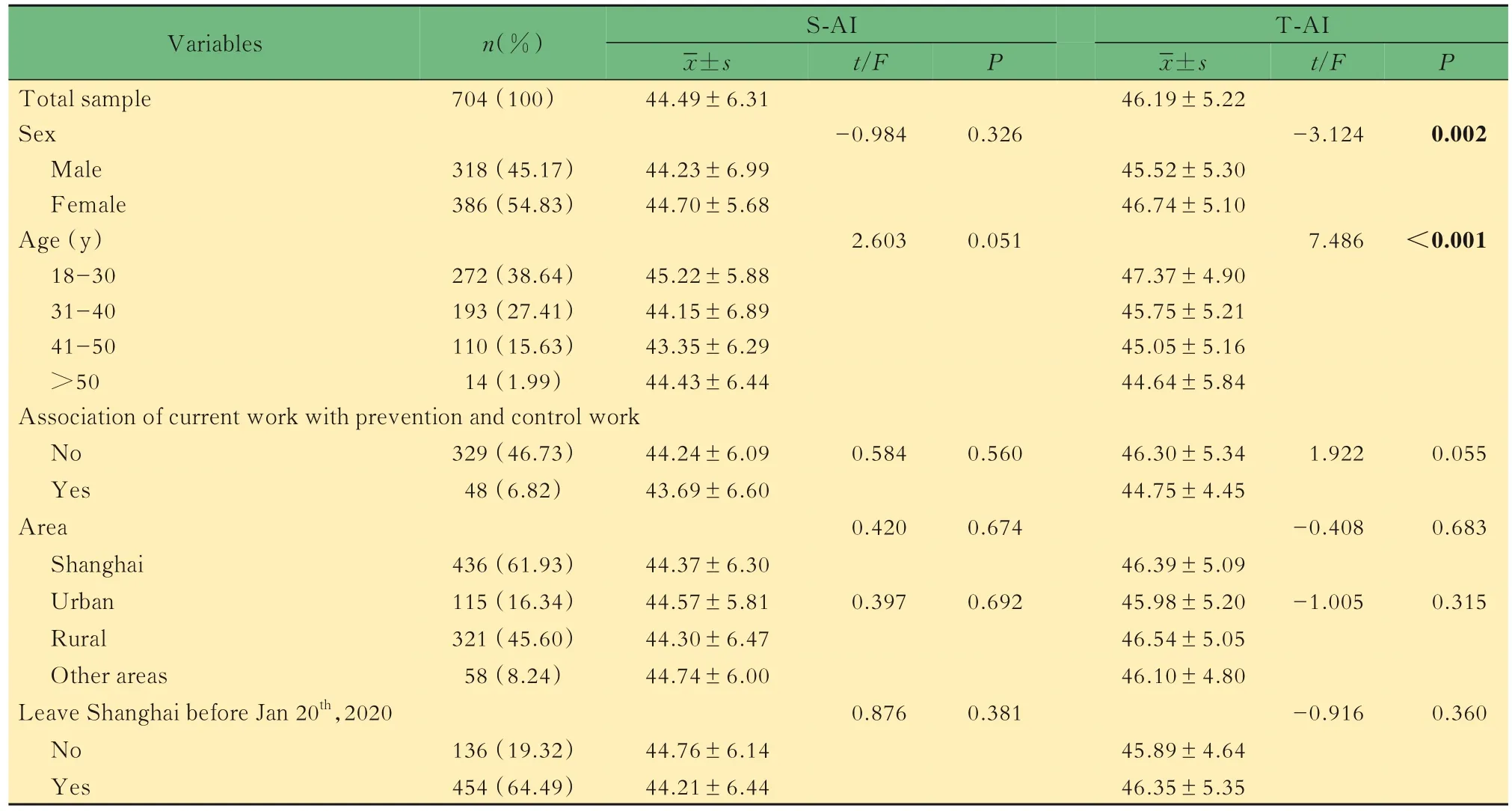

基本情況通過“健康云”共收到762 份問卷,其中有效問卷704 份(92.4%)。調查對象中男性318 人(45.17%),女性386 人(54.83%);年齡為18~73 歲,平均(33.24±9.87)歲;調查對象中有436 人(61.93%)居住在上海,454 人(64.49%)在1 月20 日后離開過上海;狀態分數為(44.49±6.31)分,特質分數為(46.19±5.22)分。研究對象的狀態焦慮得分在不同社會人口學特征下的差異性(性別、年齡、是否從事疾病預防控制相關工作、居住地、是否在1 月20 日后離開上海)均無統計學意義。特質焦慮得分在男性中為45.52±5.30,女性中為46.74±5.10,女性特質焦慮得分高于男性(t=-3.124,P=0.002)。18~30 歲的研究對象特質焦慮得分最高,為(47.37±4.90)分,依次為31~40歲[(45.75±5.21)分],41~50 歲[(45.05±5.16)分],>50 歲的研究對象特質焦慮得分最低[(44.64±5.84)分],差異有統計學意義(F=7.486,P<0.001)。研究對象的特質焦慮得分在是否從事疾病預防控制相關工作、不同居住地、是否在1 月20 日后離開上海這3 個方面無統計學意義。研究對象狀態特質焦慮量表得分的社會人口學分布情況見表1。

表1 狀態特質焦慮量表(STAI)得分的社會人口學分布Tab 1 State-Trait Anxiety Inventory(STAI)Scale scores in subgroups with different characteristics

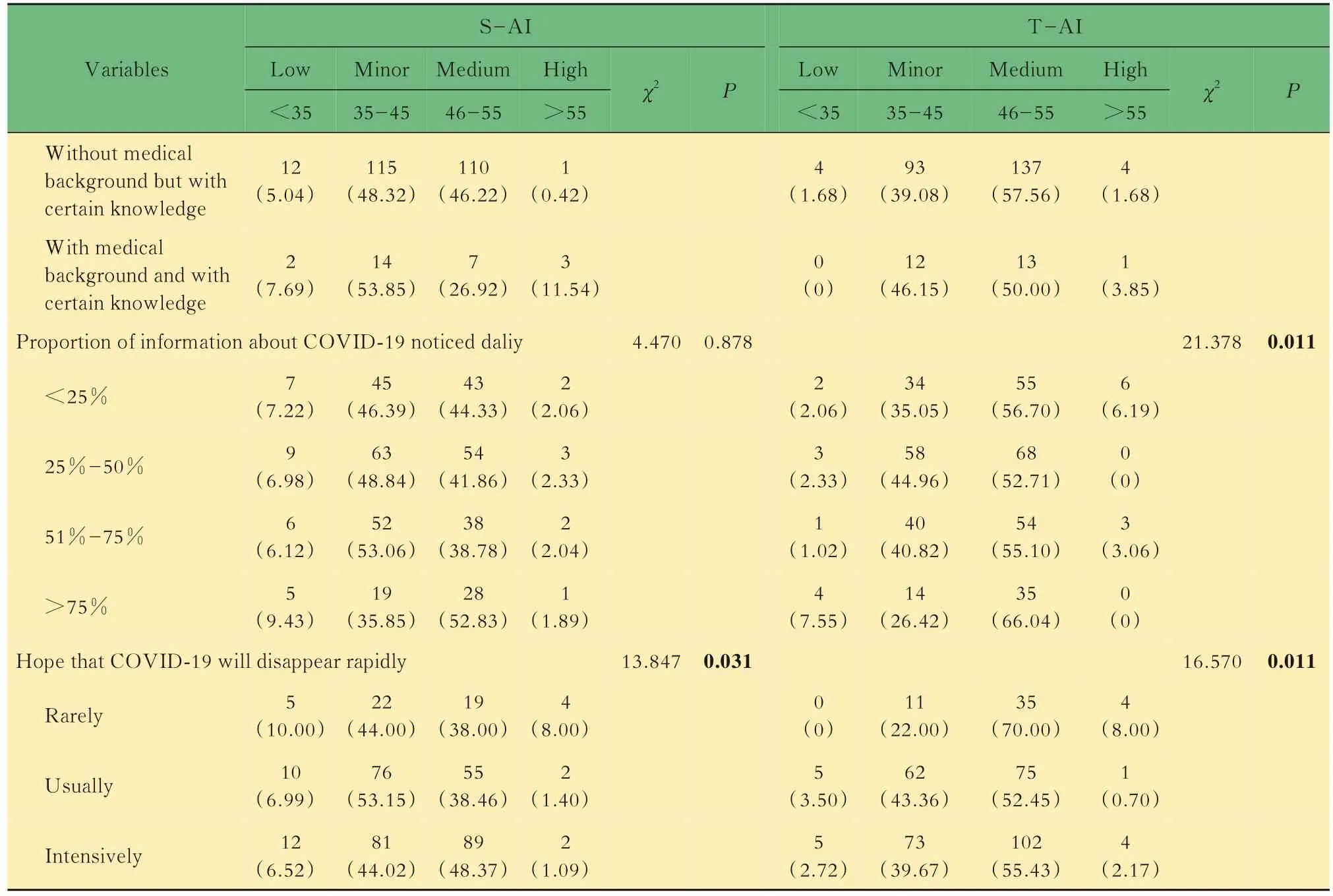

狀態特質焦慮量表(STAI)得分等級情況低焦慮、較低焦慮、中等焦慮和高焦慮者在狀態部分和特質部分中的占比分別為7.53%(53/704)、45.31%(319/704)、44.18%(311/704)和2.98%(21/704)以 及 2.13%(15/704)、40.34%(284/704)、53.84%(379/704)和3.69%(26/704)。不同性別的研究對象在狀態焦慮得分等級的差異無統計學意義,但在特質焦慮得分等級差異有統計學意義(χ2=10.766,P=0.013)。31~40 歲的研究對象獲得高狀態焦慮等級的人數最多(6.74%,13/193),18~30 歲的研究對象獲得高特質焦慮等級的人數最多(5.88%,16/272),研究對象在不同性別和年齡段的狀態焦慮等級和特質焦慮等級差異有統計學意義(χ2=10.766,P=0.014;χ2=23.166,P=0.006)。有著不同新冠肺炎疫情認知情況、對疫情消失持有不同期待強烈程度的研究對象的狀態焦慮得分等級差異有統計學意義(χ2=26.781,P=0.002;χ2=13.847,P=0.031);對新冠肺炎疫情有著不同關注程度、對疫情消失持有不同期待強烈程度的研究對象的特質焦慮得分等級差異有統計學意義(χ2=21.378,P=0.011;χ2=16.570,P=0.011)。STAI 量表得分等級在不同特征亞組的分布見表2。

表2 狀態特質焦慮量表(STAI)得分等級在不同特征亞組的分布Tab 2 Distributions of State-Trait Anxiety Inventory(STAI)anxiety levels in subgroups with different characteristics [n(%)]

(續表2)

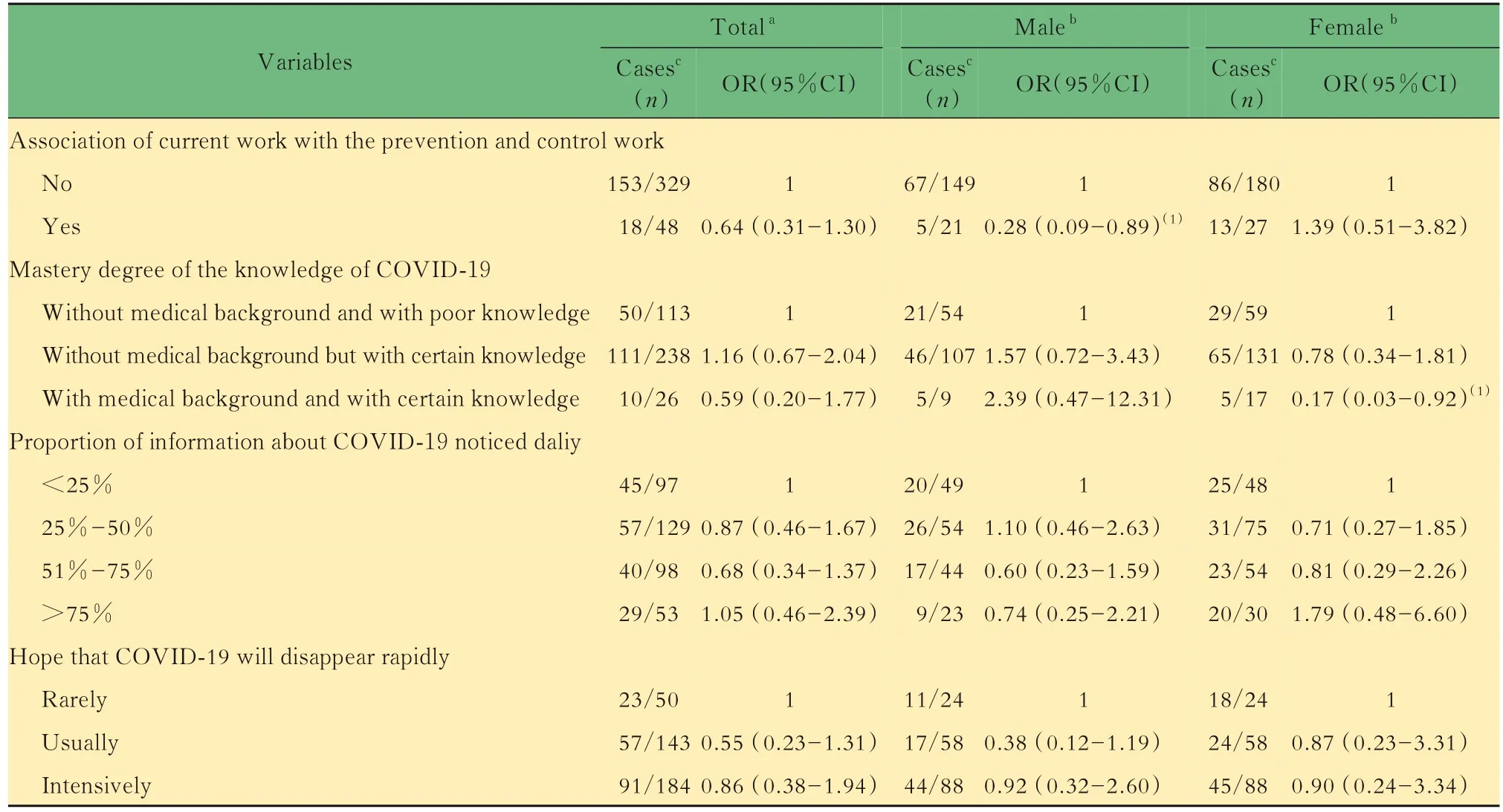

影響狀態焦慮的相關因素以“狀態焦慮得分≤45 分”為參照,將狀態焦慮得分情況作為因變量作多因素Logistic 回歸分析(表3)。在調整了年齡、地區因素后,分別在不同性別的研究對象中,納入4個新冠肺炎疫情期間相關心理狀態情況,采用Enter的方法構建Logistic 回歸模型。結果顯示:有醫學背景且對疫情認知較高的女性更不容易出現中等或高狀態焦慮(OR=0.17,95%CI:0.03~0.92,P<0.05);從事疾病預防控制相關工作的男性更不容易出現中等或高狀態焦慮(OR=0.28,95%CI:0.09~0.89,P<0.05)。

表3 狀態焦慮得分多因素Logistic 回歸分析Tab 3 Multiple Logistic regression analysis of State scores in State-Trait Anxiety Inventory(STAI)Scale

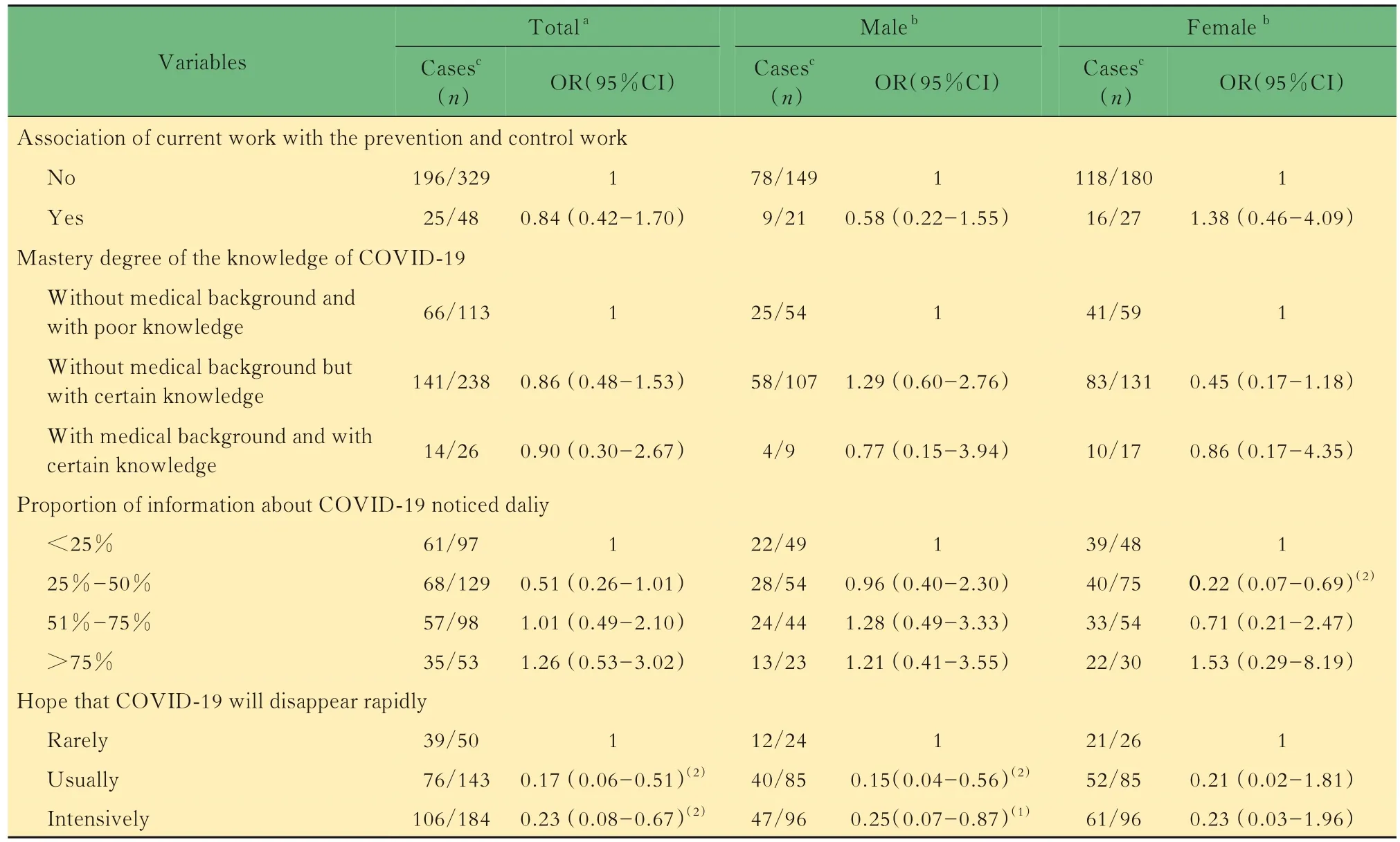

影響特質焦慮的相關因素以“特質焦慮得分≤45 分”為參照,將特質焦慮得分情況作為因變量作多因素Logistic 回歸分析(表4)。在調整了年齡、地區因素后,分別在不同性別的研究對象中,納入4個新冠肺炎疫情期間相關心理狀態情況,采用Enter的方法構建Logistic 回歸模型。對新冠肺炎疫情關注程度占日間全部信息量25%~50%的女性更不容易出現中等或高特質焦慮(OR=0.22,95%CI:0.07~0.69,P<0.01);對疫情消失持有期待或強烈期待的男性更不容易出現中等或高特質焦慮(OR=0.15,95%CI=0.04~0.56,P<0.01;OR=0.25,95%CI:0.07~0.87,P<0.05)。

表4 特質焦慮得分多因素Logistic 回歸分析Tab 4 Multiple Logistic regression analysis of Trait scores in State-Trait Anxiety Inventory(STAI)Scale

討 論

一項2020 年2 月中旬的研究顯示,新冠肺炎疫情環境下浙江省普通居民狀態焦慮率、特質焦慮率分別為 41.1%(137/333)、36.6%(122/333)[12]。相比于同時期的普通居民,本研究中心理咨詢者中狀態焦慮率、特質焦慮率更高,分別為47.16%(332/704)、57.53%(405/704)。本研究中心理咨詢者的狀態焦慮得分為(44.49±6.31)分,與接觸患者或血尿便等標本的醫務人員的狀態焦慮評分(44.82±10.59)分相近[18],提示在重大公共衛生事件發生時,主動進行心理咨詢的市民應該被重點關注。

在特質焦慮方面,女性更容易出現焦慮感,這與謝文茹等[12]對普通居民焦慮狀態的研究結果不同,其顯示男性特質焦慮高于女性;但與Bigalke等[19]的研究結果相同;而在疫情應激下的狀態焦慮方面,不同性別的焦慮程度并無顯著性差異,這與甄瑞等[11]的研究結果相同。在年齡層面,18~30 歲

人群的特質焦慮感最強,這與Lin 等[20]的研究結果一致,即年輕人的焦慮感可能更高;而31~40 歲人群的狀態焦慮感最強,與浙江省的研究一致[12]。這可能是因為在平常生活中,18~30 歲的人群在學業或者工作上處于上升期,壓力較大;而在疫情期間精神放松,焦慮感下降。對于31~40 歲人群來說,疫情期間焦慮程度的上升可能是因為操心孩子學業,或是擔心事業發展規劃[12]。

在對新冠肺炎疫情認知情況方面,有醫學背景且對疫情認知較高的人群在疫情期間焦慮風險更低,這說明準確傳遞疫情相關信息是突發衛生事件中應對心理應激的有效途徑[21]。在對疫情消失的期待程度方面,對疫情消失持有積極強烈愿望的人群在疫情期間焦慮風險更低;這與譚敏等[6]的研究結果相似,積極應對與焦慮得分呈現負相關關系。在疫情下,引導公眾正確認識疫情、適時調整負面情緒并樹立抗疫信念感是降低焦慮程度的重要途徑[22-23]。

在調整了年齡等因素后,本研究以性別分層,依次分析了新冠肺炎疫情對線上咨詢者的狀態焦慮和特質焦慮的影響。對于狀態焦慮,研究發現從事疾病預防控制相關工作的男性更不容易出現中等或高狀態焦慮(OR=0.28,95%CI:0.09~0.89),這可能是源于男性的抗疫工作使命感和責任感。這與 Hacimusalar 等[24]的研究不同,其研究顯示醫務工作者在新冠肺炎大流行中焦慮感更重,其差異來源可能與調查對象因恐懼新冠肺炎疫情而后悔選擇醫療救助工作有關[25]。有醫學背景且對疫情認知較高的女性更不容易出現中等或高狀態焦慮(OR=0.17,95%CI:0.03~0.92),提示相比于男性,樹立女性對疫情的正確認知更為重要[26]。對于特質焦慮,對新冠肺炎疫情關注程度占日間全部信息量25%~50%的女性焦慮感較低(OR=0.22,95%CI:0.07~0.69),可能是因為在過度關注新冠疫情時,虛假新聞導致市民形成錯誤記憶,影響其批判性思考的能力[27]。對疫情消失持有期待或強烈期待的男性特質焦慮感較低(OR=0.15,95%CI:0.04~0.56;OR=0.25,95%CI:0.07~0.87),提示維持積極樂觀的心態是降低男性焦慮感的有效途徑。對于疫情下的狀態焦慮,我們應重點關注具備以下特征的人群:31~40 歲,對于疫情認知較差的女性,沒有從事疾病預防與控制相關工作的男性;對于特質焦慮,我們更應該關注具備以下特征的人群:18~30 歲,女性、尤其是對重大事件漠不關心或者過分關注的女性以及對疫情消失無期待或不樂觀的男性。

本研究存在一定的局限性:首先,研究采用線上調查,可能會導致研究對象偏向于善于使用網絡的人群,存在樣本偏移;其次,僅為橫斷面調查,未進行隨訪或設對照,未排除研究對象在社會公共事件后正常的應激反應過程;最后,焦慮狀況是由多種因素共同影響的結果,本研究對其他因素可能考慮不周,如教育程度對焦慮狀況的影響。

綜上所述,新冠肺炎疫情對于不同特征的心理咨詢者焦慮狀況的影響不同,且在不同性別中有異質性關聯。對疫情認知差、過分關注疫情、對疫情消失的期待低、非疾病防控職業的心理咨詢者患有焦慮的風險更高,是公共衛生事件突發后的重點保護對象。

作者貢獻聲明江弋舟 論文構思,數據整理和分析,論文撰寫。張偉波,蔡軍 項目構建和數據采集。王瑩瑩,朱麗娜,莊文旭 數據采集和解釋。王娜 項目構建和論文構思。

利益沖突聲明所有作者均聲明不存在利益沖突。