綠色礦山生態修復治理方法的探索

江西銅業集團銀山礦業有限責任公司 潘新宇

礦山既是社會經濟發展能源及原料的提供者,也是礦區周邊生態環境的破壞者,會使土地、水體以及景觀環境等遭到污染,因而,要通過綠色礦區生態修復治理方法的應用,打造綠色礦山。綠色礦山是通過集約化礦產資源利用方法、科學的開采方式,在環保性生產工藝的基礎上通過規范性管理實現礦山科學開采的方法。綠色礦山建設的核心在于合理利用資源、有效保護環境。構建和諧礦區,需要基于生態環境保護為目的,科學應用綠色礦山生態修復治理方法。

一、礦區生態系統及其特征分析

基于能量流動、物質循環兩方面理論,于礦區中增強生物及環境有機關聯的系統便是礦區生態系統,此系統的構建目的是為經濟發展及社會需求提供能源,基于原始生態系統,在開采礦山或選冶活動影響下而使系統結構發生改變,使之出現特殊性的能量流動,并具備物質循環特征,從而成為復合型的生態系統。礦山生態系統具備開放性特征,社會經濟以及自然生態兩大規律均會對此系統產生影響,在這一集社會、經濟以及自然三方面于一身的復合系統構建中,其內部的生態結構必然會遭到破壞,并且生物群落會改變,物種多樣性也會有所變化,需要在特殊能量流動及物質循環的基礎上實現系統內部及外部的溝通。基于此,綠色礦山打造的過程中,需要實現礦山資源環境的統一,引入綠色環保、可再生利用以及資源循環利用的理念。綠色礦山生態系統圖示詳見圖1。

圖1 礦區生態系統示意圖

二、綠色礦山生態修復治理的具體方法

(一)塌陷區的生態修復治理方法

1.尾礦石充填法

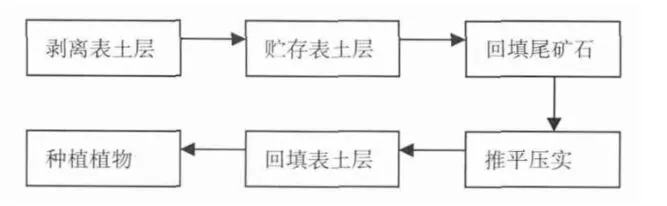

礦山開采后產生的廢石可運送至塌陷區作為填充物,若新開采礦區處于塌陷狀態,可以預計地表下沉等值線圖為依據,從首采區上方將廢石填充到塌陷區域,在塌陷完成且趨于穩定之后再覆土造田。塌陷區填充也可從廢石山取石,將之碾碎在表土之上進行相應厚度的覆蓋。與此同時,要合理建設水利設施,化解排水問題,提供灌溉水源,減少上層覆土的流失率,也可通過養魚塘的修建彌補原表土不足的問題。可以礦區經濟發展規劃為基礎,結合林產品市場需求,于廢石回填區域建設經濟林或用材林生產基地。此外,還可基于廢石回填塌陷區通過灌漿覆土等方式,為農作物種植、畜物業與牧草業的發展提供支持。尾礦石充填塌陷坑的充填流程詳見圖2。

圖2 尾礦石充填塌陷坑流程圖

2.設施農業建設法

設施農業是指通過人工設施的建設,利用可調控技術有效控制生產要素的各個環節,構建利于農作物生長的環境,確保農業增產增效的現代化農業生產方式。若礦山開采區的土地未遭嚴重破壞,土層厚度、營養以及肥沃度均與開采前未出現顯著差異,并且地下水資源較為充沛,則可利用設施農業建設方法進行修復治理。主要做法是對土地進行復墾,使之恢復生產種植功能,以本地優勢農作物的種植為主,同時種植土特產品,打造集生產、加工于一體的商品糧油菜果生產基地,在構建高質效與高生產力的農業發展結構的同時恢復與治理塌陷礦區。

3.林灌草覆蓋法

采礦中會導致礦區周邊丘陵或山地出現嚴重塌陷,地表會出現間斷性的變形,大量水土會流失,削弱土質,不再適用于植物生產及農業復墾。此種塌陷區的修復,可以牧草種植或草皮鋪設的方式對水土流失問題進行防控,從而優化生態環境。若是部分地段存在發生山洪或泥石流等嚴重地質災害的風險,可在此處建設相應工程,并于內側處建設防風林帶。采用微地形、微生態以及微環境的同步調整,減少土壤遭到侵蝕的幾率,通過土壤以及水肥保持環境的構建,逐步優化礦區生態環境,從而打造和諧礦區。

4.畜牧養殖法

對塌陷區的修復,還有一種方法是充分利用塌陷區資源,通過塌陷區廢棄物的循環利用,實現高效的資源利用,降低廢棄物所產生的環境污染,通過循環重復利用種植業物質的方式進行生態環境的修復。以農業種植收獲的糧食、產生的作物秸稈以及廢棄的菜葉飼喂禽畜,將禽畜養殖產生的糞便施用于農田,使之肥力提升。在循環利用廢物的同時,實現利用層次的多級化發展。此外,還可通過食用菌的生產提高禽畜糞便利用率。通過種養的有機融合,實現塌陷區資源的循環化與高效化利用。種植業物質循環利用流程詳見圖3。

圖3 種植業物質循環利用流程圖

5.動態塌陷復墾法

地表塌陷且尚未穩定時,可通過動態塌陷復陷方式,對地表沉陷進行預測并制定土地復墾規劃方案,實現塌陷區修復治理。可利用修筑梯田等方式對塌陷耕地進行治理,或是針對嚴重塌陷區域采取種植牧草的方式,達到生態環境優化目標,實現水土保持,并以牧草地作為畜牧養殖區域,通過復合型生態系統的構建實現礦山生態區的快速修復,同時也可實現經濟及生態效益的雙豐收。

(二)尾礦山環境修復治理方法

礦山開采時,煤矸石的排放與露天存儲會對礦區環境產生破壞,既占用了土地資源,也會影響自然景觀,還會因煤矸石中硫化物的散發而使空氣及水體遭到污染。尾礦山環境的修復治理有兩種方法,一是綜合利用法,二是綠化法。綜合利用法指通過對尾礦石價值的深度挖掘,通過廢物利用在保護環境的同時創造經濟價值。可利用煤矸石作為公路修建的填充材料,或是以矸石制作磚塊或水泥、對塌陷礦區進行填充、用于井下注漿滅火等等。綠化法是針對尾礦山進行土壤平整與覆蓋,利用物質或化學方式進行尾礦山處理,通過有害物去除及營養物質添加、人工種植、引入多元化物種等方式,實現土壤固氮能力的提升,加快植被恢復速度,減少水土流失,通過尾礦石山的修復達到生態環境優化的目標。

(三)環境污染區生態修復治理方法

礦山選冶過程會排放大量廢棄水、氣或礦渣,會污染空氣、土壤以及水體。選治區的環境污染生態修復,可通過生物修復法以及生態防治法等多種方式,開展針對性的生態修復。生物修復指對生物的吸收、分解以及轉化功能加以利用,通過生物降解降低環境中污染物的濃度,減少其毒性,或使污染物徹底被消除。可在礦山生產車間或采礦設備周邊建設綠化帶,種植喬灌木或鋪設草坪,不僅能減少煙塵、消除噪音,實現空氣凈化,還可在微生物群落作用下分解廢棄物質。此外,還可采取生態防治措施,做好礦井設計,合理建設礦區,嚴格管控礦山生產及關閉環節,降低各個環節對生態環境的干擾。

(四)家園服務型生態修復治理方法

1.休閑娛樂生態園林景觀構建

對于城區周邊的礦山,可采用物化方式處理尾礦石山內部,可階地化處理礦山外部,通過在坡面上建造階地,對地表進行覆土、栽種綠色植物等方式,構建特色鮮明、休閑娛樂功能兼具的生態園林景觀,從而恢復礦山附近生態環境。

2.生態村莊建設

城郊或農村地區礦區修復時,要對其區位條件、特色農業加以利用,結合塌陷區獨特的自然優勢,通過科學設計建造集生產、參觀、休閑娛樂、會議承辦于一體的多功能生態農莊。

3.生態旅游業發展

可在深水體或優良水質的塌陷區水域附近建設游樂項目,開發旅游業,既能優化礦區環境,也可構建休閑場所,既能恢復礦區生態環境,也可通過旅游業帶動當地經濟發展。

4.礦山公園打造

礦山停采后,應對其地面設施能否繼續利用進行合理考量,可保留部分具備再利用價值、具有文化遺產價值的礦山設施,在此處修建礦業博物館或召開礦業展覽會,向游人展示歷史礦山建筑,或公開工程構筑物。同時,要利用工程或生態措施做好礦區周邊綠化建設,結合礦業博物館合理優化礦區環境,構建獨具特色的礦區景觀,將之打造成具備教學、旅游及生態多種功能的旅游場所。

三、結語

礦區生態系統中包含多個子系統,而礦山的生產經營會對各個子系統之間的生態平衡關系產生破壞,可利用多元化的方式對礦山的塌陷區、尾礦區、選冶區以及生活區等各個子系統進行生態修復與治理,實現資源開發與經濟發展的有機結合,做好社會及環境的關系協調,構建土壤、動植物平衡發展,兼具生態、社會及經濟三方效益的綠色礦山生態系統,進而推進礦業經濟的高速發展。