呼吸康復護理在無創呼吸機治療慢性肺源性心臟病中的應用效果

薛蕊

慢性肺心病是臨床常見病癥之一,由肺動脈或組織血管發生病變而引起,多伴隨著肺功能異常和結構異常等,血管阻力顯著增加,使得右心肥大、擴張等,可伴有右心衰竭,臨床表現多為氣短、肺氣腫、心悸、喘息和呼吸衰竭等[1]。慢性肺心病的病因較為復雜,慢性阻塞性肺疾病(COPD)是主要病因,其他如重癥肺結核、支氣管哮喘、支氣管擴張等,晚期也可并發慢性肺心病,此外,肺血管病變如肺栓塞也可引起慢性肺心病[2]。研究資料顯示,我國多數慢性肺心病患者均是由肺氣腫、慢性支氣管炎發展而來。為改善患者呼吸狀況,臨床多采用無創呼吸機,以維持患者通氣,而治療期間,由于患者對疾病、治療認知缺乏,加上患者多存在消極情緒,進而影響治療效果,需配合有效、安全護理措施,以改善患者預后[3]。本次選取94 例慢性肺心病患者,研究慢性肺心病行無創呼吸機治療中應用呼吸康復護理的效果,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018 年8 月~2020 年8 月本院收治的94 例慢性肺心病患者為研究對象,納入標準:①均符合慢性肺心病診斷標準;②臨床資料均完整,知情且簽署同意書;③經醫學倫理委員會批準。排除標準:①中途退出者;②合并惡性腫瘤者;③合并精神疾病者;④合并互動障礙者;⑤合并意識障礙者;⑥合并認知障礙者;⑦合并嚴重肝腎功能不全者。按隨機數字表法分為對照組與觀察組,各47 例。對照組男24 例,女23 例;年齡41~72 歲,平均年齡(53.47±6.19)歲;病程1~4 年,平均病程(2.14±0.64)年。觀察組男23 例,女24 例;年齡40~73 歲,平均年齡(53.28±6.59)歲;病程1~5 年,平均病程(2.15±0.96)年。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 對照組行常規護理,包括動態監測患者生命體征、為患者講解疾病知識,耐心解答患者疑問,給予患者飲食指導、用藥指導等。

觀察組在對照組基礎上行呼吸康復護理,具體為:①基礎護理:開展呼吸訓練前,對患者病情進行全面評估,確定患者身體狀態能否進行無創呼吸機治療,實時監測患者生命體征,動態調整呼吸機參數,確保氧氣流量、濃度等均維持在適宜范圍內;于無創呼吸機治療期間,定時詢問患者呼吸訓練是否出現不適感,若出現不適,立即停止;②呼吸操訓練:指導患者進行呼吸操訓練,由專業醫師負責,先引導患者將雙手上舉,同時吸氣,再引導患者將雙手放下,同時呼氣;引導患者將雙肘彎曲,并握拳,以交替方式向前方出拳,在出拳同時吸氣,在收拳同時呼氣;引導患者交替抬起雙腿,并保持屈膝狀態,呈90°,在將雙腿抬起同時吸氣,放下雙腿同時呼氣;以上呼吸操連續訓練20 次為1 組,1 組/d;③人工阻力呼吸訓練:將氣球作為訓練道具,指導患者吹氣球,3~5 次/d,每次5 min;針對臥床患者,指導患者進行床上訓練,于患者背部放置墊枕,以依靠方式進行人工阻力呼吸訓練;④有氧行走訓練:每日指導患者進行有氧行走,20~40 min/次,1 次/d;合理控制步行距離≤300 m;待患者病情好轉后,指導其進行上下樓梯訓練,合理增減運動量和運動時間。兩組患者均連續干預1 個月。

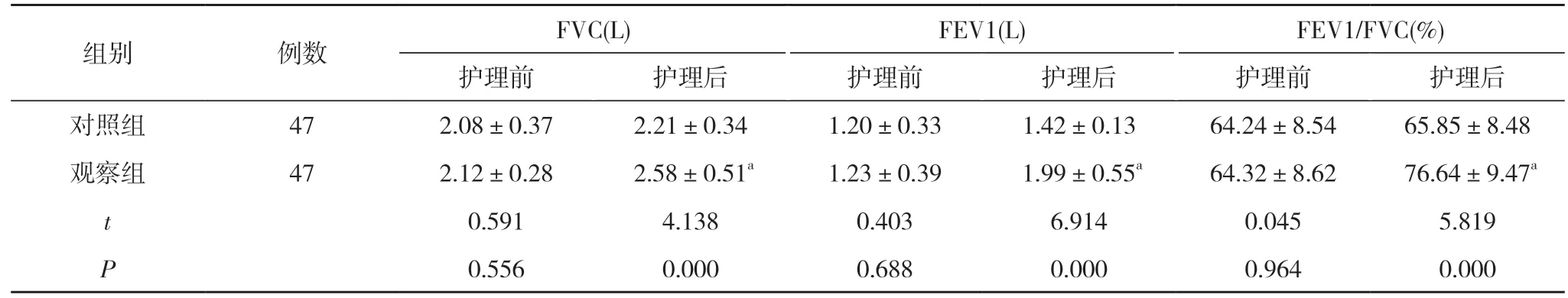

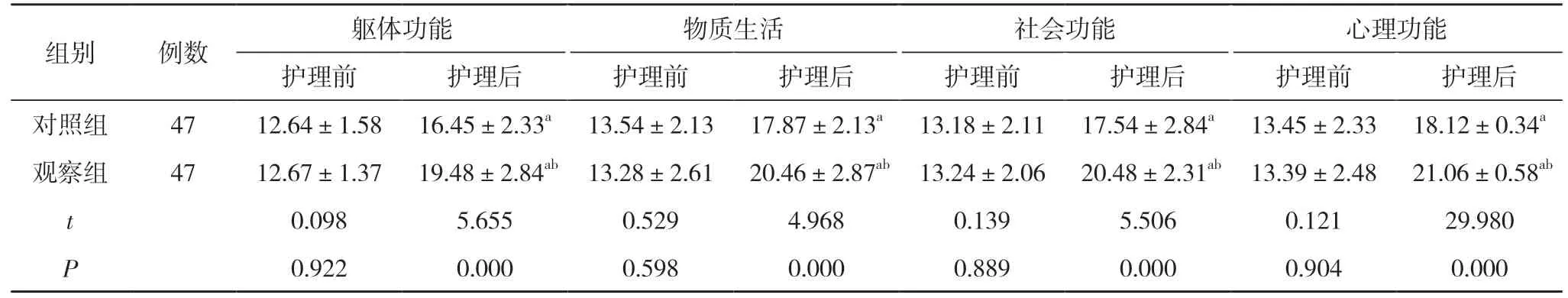

1.3 觀察指標及判定標準 ①比較兩組護理滿意度,隨訪3 個月,為患者發放醫院自制滿意度問卷,全卷10 個問題,總分50 分,判定標準:評分>39 分為非常滿意,評分25~39 分為基本滿意,評分<25 分為不滿意。滿意度=(非常滿意+基本滿意)/總例數×100%。②比較兩組肺功能指標,隨訪3 個月,采用醫用肺功能儀于護理前后測定FEV1、FVC,計算并比較FEV1/FVC。③比較兩組生活質量評分,隨訪3 個月,依據生活質量綜合評定問卷(GQOLI-74)于護理前后評估患者生活質量,包括軀體、社會、心理功能和物質生活4 個維度,各維度得分均為25 分,總分100 分,評分與生活質量成正比。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組護理滿意度比較 觀察組護理滿意度高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組護理滿意度比較 [n(%)]

2.2 兩組肺功能指標比較 護理前,兩組FVC、FEV1、FEV1/FVC 比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,觀察組FVC、FEV1、FEV1/FVC 均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組肺功能指標比較()

表2 兩組肺功能指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

2.3 兩組生活質量評分比較 護理前,兩組軀體功能、物質生活、社會功能和心理功能評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,兩組軀體功能、物質生活、社會功能和心理功能評分均高于本組護理前,且觀察組高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組生活質量評分比較(,分)

表3 兩組生活質量評分比較(,分)

注:與本組護理前比較,aP<0.05;與對照組護理后比較,bP<0.05

3 討論

慢性肺心病的發病率較高,患者以氣短、咳痰和咳嗽等為主要臨床癥狀,后期可出現心力衰竭、呼吸衰竭等癥狀,如無法及時控制患者病情,隨著疾病進展,可發展為肺功能衰竭,提高病死率[4,5]。無創呼吸機是一種可減小人體呼吸壓力的醫療工具,在慢性肺心病患者治療期間具有較高應用頻率,但存在著呼吸障礙情況,要求實施有效干預措施,以減輕呼吸障礙,改善患者通氣情況[6-8]。

本研究結果顯示,觀察組護理滿意度高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。護理后,觀察組FVC、FEV1、FEV1/FVC 均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。護理后,兩組軀體功能、物質生活、社會功能和心理功能評分均高于本組護理前,且觀察組高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。提示慢性肺心病患者行無創呼吸機治療過程中應用呼吸康復護理,可提高患者滿意度,改善患者肺功能,促進患者生活質量的提高。究其原因,常規護理應用于無創呼吸機治療慢性肺心病,僅能滿足患者最基本的生活需求和醫療需要,難以減輕患者身心痛苦,進而影響臨床治療效果。呼吸康復護理是一種新型護理模式,強調以患者為中心的護理理念,在常規護理基礎上,加強對患者的生理、心理狀況評估,可全面控制患者病情,以改善患者臨床癥狀,達到改善預后的目的[9]。同時,通過人工阻力呼吸訓練、有氧行走訓練和呼吸操訓練等方法,指導患者正確呼吸,緩解患者機體的病變程度,有利于患者及早脫機,幫助患者逐漸恢復呼吸狀態,減小呼吸壓力,進而改善肺功能[10]。此外,呼吸康復護理將多種呼吸訓練方式相結合,可打斷惡性循環模式,不僅能促使患者及早恢復呼吸功能,還對患者四肢進行適當鍛煉,以提升患者肺收縮性。同時,呼吸康復護理還可改善患者肺泡通氣功能,增強患者運動耐力,進而提高患者生活質量[11,12]。

綜上所述,呼吸康復護理應用于無創呼吸機治療慢性肺心病患者,可有效提高患者生活質量,改善通氣功能。