輕度認知功能障礙和阿爾茨海默病海馬及杏仁核區氫質子磁共振波譜的比較分析

陳麗,姚建新,陳赟,陳菊萍,魚汀,武燕,張欣瑋,方力,高勝亞

(江蘇省常熟市中醫院(新區醫院)神經內科,江蘇常熟 215500)

老年認知功能障礙已成為全球致殘率和致死率增長最快的疾病[1],目前,我國老年人口數已占總人口數的10.15%,隨著國家老齡化的不斷加劇,老年性認知障礙的發病率也呈逐年增加的趨勢,據世界衛生組織預測,2050年全世界老年人口數值將達到20.2億,而在我國老年人口將達到4.8億,約占全球老年人口的1/4。阿爾茨海默病(Alzheimer's disease,AD)是一種以近期記憶損害為主要臨床表現的疾病,主要病理改變為老年斑、神經纖維纏結,是一種退行性神經障礙疾病。該病會嚴重影響老年群體的身體健康。有研究表明,我國AD患者已超過900萬人[2],但僅有26.9%的患者被正確診斷[3]。輕度認知功能障礙(MCI)已被認定與AD相關,處于正常衰老與AD的中間狀態,未達到癡呆的診斷標準,認知功能輕度受損害的一種狀態[4],據統計,每年有10%~15%的MCI發展為AD[5]。近年來,臨床實踐表明[6],大部分MCI會最終演變為AD,MCI被認為是AD的前期狀態。通過早期篩查識別MCI人群,并在MCI階段采取提高認知的行為或適當藥物進行干預,可延緩疾病的發生發展。因此,早期識別MCI患者,觀察研究MCI與AD的大腦生物化學異常、代謝物質變化等內在關系,對MCI階段實施干預治療,減緩病情進展,甚至阻止MCI發展為AD具有重要意義。但腦內代謝物質的狀況及變化不能直接進行觀測,而氫質子磁共振波譜(1H-MRS)屬于一類非創傷性的活體生化代謝檢驗技術,可檢測認知功能障礙和認知損害程度。基于此,本研究旨在探究1H-MRS觀察MCI在海馬及杏仁核區的應用價值,現報道如下

1 資料與方法

1.1 臨床資料選取本院2013年至2018年收治的MCI患者22例(MCI組)、阿爾茨海默病患者9例(阿爾茨海默病組)及健康體檢者10名(正常對照組)作為研究對象。患者家屬均對本研究知情,并自愿簽署知情同意書。本研究經本院醫學倫理委員會審核批準。

納入標準:MCI組患者診斷符合臨床診斷標準;正常對照組均無記憶功能障礙或認知能力下降的主訴,且無客觀認知功能明顯減退情況,常規頭顱MRI檢查無明顯腦血管病變、腦白質病變等異常改變;阿爾茨海默病組患者符合臨床診斷標準;所有受檢者無嚴重心臟病、呼吸道疾病、肝腎功能異常;血液化驗葉酸、維生素B1、甲狀腺功能等正常。排除標準:糖尿病、腦腫瘤及顱腦損傷病史者;藥物或腦神經中毒所致認知功能障礙者;存在腦血管病病史者;嚴重腦白質變性、腦積水者;有明顯焦慮、抑郁情緒者。

1.2 方法采用磁共振掃描儀(SiemensTrioTIM 1.5T)進行檢測,選擇英國SIEMENS 1.5T Avanto超導磁共振掃描儀,以頭顱線圈實施MRI篩查,其中,橫斷面T1WI:TR值550 ms、TE值8.7 ms、層厚8.4 mm、層間距值1.4mm、FOV值220 mm×20 mm、矩陣512×512。橫斷面T2WI:TR值4 000 ms、TE值99 ms、層厚8.4 mm、層間距1.4 mm、FOV值220 mm×220 mm、矩陣512×512。橫斷面DWI:TR值3 400 ms、TE值102 ms、層厚8.4 mm、層間距1.4 mm、FOV值230 mm×230 mm。

1H-MRS操作過程:首先進行腦功能三維成像分析,t1-mprage-sag-p2序列掃描,結合矢狀位確定與海馬和杏仁核相平行的橫斷位、與海馬和杏仁核長軸相垂直的冠狀位,然后實施MRS定位分析。于圖像中確定海馬、杏仁核的邊界線,再通過Tools軟件自動計算該區域的面積大小,再與層厚相乘,確定海馬、杏仁核的面積,計算各層體積總和,即該層海馬和杏仁核的總體積。選擇CSI-matrix序列進行篩查,主要集中于顱內無脂肪組織區域,掃描儀自行進行基線校對,并實施勻場、抑水,確保水的半高峰<10 HZ,再實施掃描,其參數TR、TE分別為1 500、135 ms,多體素相位矩陣16×16、厚度為10 mm、FOV為160 mm、成像時間約12 min。對掃描后獲得的數據進行分析,通過傅立葉轉換確定原始相位圖,如化學位移圖(CSI)、波普(S)、代謝圖(MI)、代謝與解剖圖的疊加圖,然后統計N-乙酰天門冬氨酸(NAA)、膽堿(CHO)、肌酸(Cr)峰下曲線面積,隨后計算NAA/Cr、CHO/Cr值。

1.3 觀察指標比較3組臨床資料、杏仁核和海馬區域NAA/Cr值。

1.4 統計學方法采用SPSS 27.0統計軟件進行數據分析,計量資料以“±s”表示,比較采用t檢驗,組間比較采用單因素方差分析,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 3組臨床資料比較3組年齡、受教育年限、漢密爾頓評分比較差異無統計學意義;阿爾茨海默病組MoCA評分,明顯低于MCI組和正常對照組,兩兩比較差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 3組臨床資料比較

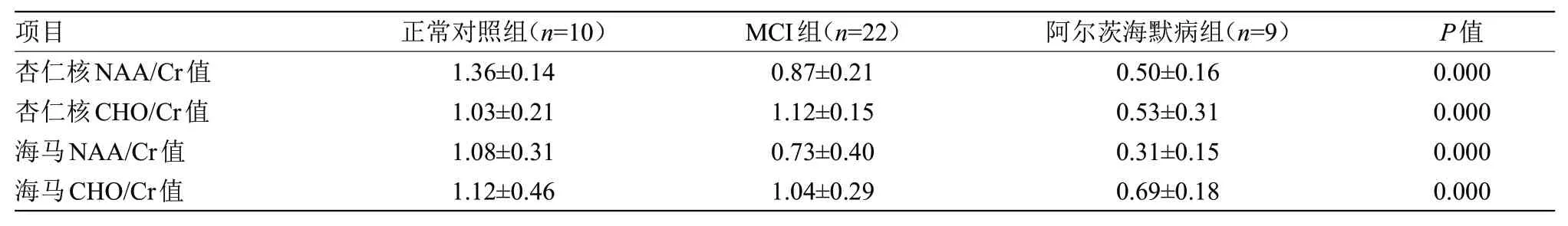

2.2 3組杏仁核和海馬區域NAA/Cr、Cho/Cr值比較阿爾茨海默病組杏仁核NAA/Cr值、杏仁核CHO/Cr值、海馬NAA/Cr值、海馬CHO/Cr值均低于MCI組和正常對照組,且MCI組均高于正常對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 3組杏仁核和海馬區域NAA/Cr、Cho/Cr值比較

3 討論

阿爾茲海默癥嚴重威脅老年人身心健康,但目前仍缺少特效治療藥物,因此,該病早診斷、早治療對于控制患者病情具有重要意義。近年來的研究大多圍繞海馬、顳葉、扣帶回甚至額葉等結構,研究內容包括結構大小、網絡連接纖維、靜息態功能磁共振,但針對MCI這個階段,進行關于認知的1H-MRs的研究較少[7-8]。1H-MRs屬于一種無創檢測方法,經過對中樞神經系統的一系列生物化學代謝因子展開研究,能更全面地分析AD患者中樞神經系統一些復雜代謝物的變化狀態,同時,可增強重復檢查的穩定性[9]。

有研究[10]認為,阿爾茨海默病患者的顱腦組織一般會出現不同情況的變化,如形態學變化、神經生物化學變化、代謝因子變化等。其中形態學變化通常能借助CT或核磁共振等實施掃描分析,另外,1H-MRS能對AD的腦組織代謝物的變化進行分析,對于相同疾病的患者,處于不同發病周期的,其結構可能存在改變亦可能變化不明顯,因此,1H-MRS可檢測不同階段AD患者代謝物指標的變化趨勢,若患者有明顯的認知功能障礙的癥狀,而顱內結構物明顯改變,海馬的NAA/Cr、MI/Cr等代謝物質的轉變一般作為確診AD的輔助指標。NAA值屬于神經元功能活動的一個關鍵標記物[11],能體現神經元細胞活性的變化。同時,對于典型AD患者,最先發生結構及細胞功能異變的區域通常集中于顳葉內側,隨后影響嗅皮層、海馬、海馬旁回等位置,引起邊緣區域的異變,但最后發生異常改變的位置為感覺皮層。臨床實踐表明,海馬是1H-MRS對AD臨床研究的一個典型位置,但在MCI、AD初期,并非每例患者均存在典型的AD結構異變,且代謝物質變化不明顯,因此,在此階段能發現異常,可對早期診斷MCI提供幫助,即能彌補臨床對AD早期識別。此外,AD較典型的波譜變化位置集中于海馬、額葉皮層兩個部位,其NAA明顯降低,因此,如在MCI階段發現類似的變化,利于進一步診斷和治療。

膽堿是細胞膜磷脂代謝的一種中間代謝產物,CHO參與細胞膜的構成,能反映細胞代謝、髓鞘形成、膠紙增生及細胞膜轉運情況,早期對顱內腫瘤細胞研究發現,腫瘤細胞增殖旺盛,細胞代謝較快,細胞膜和細胞器的崩解可釋放游離的膽堿,導致波譜表現為CHO峰升高。同時,腫瘤浸潤正常腦組織可導致細胞膜合成加速,導致CHO波峰升高。正常腦組織中NAA峰應為最高峰,峰高降低表示神經元受損,其高低與神經元及軸突數量有關[12]。

本研究結果表明,阿爾茨海默病組MoCA評分,明顯低于MCI組和正常對照組,兩兩比較差異均有統計學意義(P<0.05)。阿爾茨海默病組杏仁核NAA/Cr值、杏仁核CHO/Cr值、海馬NAA/Cr值、海馬CHO/Cr值均低于MCI組和正常對照組,且MCI組均低于正常對照組,差異有統計學意義(P<0.05),推測在結構改變期間或者在結構改變之前已存在分子結構的變化,且以NAA/Cr改變為為主,杏仁核距離海馬較近,杏仁核NAA/Cr有明顯改變,杏仁核參與認知功能,但在分子結構改變無海馬明顯,推測海馬與杏仁核在結構上距離較近,同時,存在代謝物質改變,NAA/Cr水平明顯降低,NAA值是神經元功能的標志物[13]反映神經元活性,其降低功能已下降。此外,患者在認知功能輕度降低時存在NAA/Cr的降低,此時細胞仍能工作,但已不能從事較為復雜的或難度較高的工作,主要原因為,細胞膜Cho/Cr無明顯變化,在此期間如給予細胞一些刺激或能量,則細胞可能恢復相關功能,推測在此階段給予治療有效的理論推測基礎。但一旦達到阿爾茨海默病的一定時期,細胞膜的功能亦出現變化,此時再給予刺激效果則不理想。在阿爾茨海默病臨床期給予治療仍能有效,但表現為臨床靜默或未明顯進展。有研究表明[14],相對70~80歲人群中,癡呆的發病率成倍增長,可能在細胞維持正常結構期間時間相對較長,而一旦進入細胞凋亡期,則進展速度加快,且不可逆。

綜上所述,MCI和阿爾茨海默病患者杏仁核NAA/Cr值、杏仁核CHO/Cr值、海馬NAA/Cr值、海馬CHO/Cr值均呈下降趨勢,氫質子磁共振波譜在海馬和杏仁核區域的成像分析能初步判斷認知功能的下降程度。