改良充氣式縱隔鏡在早期胸段食管癌中的臨床應用

楊俊

(黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區人民醫院,黑龍江齊齊哈爾 161000)

食管癌是我國較常見的惡性腫瘤之一,具有較高的病死率,在所有惡性腫瘤中居第4位[1]。近年來,由于內鏡技術不斷的發展與食管癌篩查的不斷普及,明顯提高了早期食管癌的檢出率。臨床上,早期食管癌主要通過切除食管癌病灶、清掃淋巴結進行治療,手術方式包括Meckowen術、Ivor-Lewis術、食管拔脫術及縱隔鏡下食管癌切除術[2]。但Meckowen術和Ivor-Lewis術具有較大的手術創傷且術后并發癥發生率較高,而食管拔脫術盲目性較大,易引發喉返神經損傷、出血和胸導管損傷等現象[3]。目前,由于縱隔鏡手術的不斷發展,且因其手術創傷小、術后并發癥少和術后疼痛小等優點,在臨床中使用改良充氣式縱隔鏡手術已成為治療早期食管癌的新途徑[4]。基于此,本研究探究改良充氣式縱隔鏡在早期胸段食管癌中的臨床應用效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料選取本院2017年3月至2018年8月收治的早期胸段食管癌患者64例,隨機分為對照組和觀察組,每組32例。對照組男19例,女13例;年齡52~71歲,平均(65.76±6.21)歲。觀察組男20例,女12例;年齡51~70歲,平均(64.78±6.09)歲。兩組患者臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。所有患者均對本研究知情同意,并自愿簽署知情同意書。本研究已通過醫院倫理委員會審核批準。

納入標準:符合早期胸段食管癌診斷標準者;意識清晰、無精神障礙者;依從性高者。排除標準:凝血功能、肝腎功能、心電圖異常者;存在手術禁忌證者;存在新輔助治療史者。

1.2 方法所有患者在手術前均實施血常規、凝血、免疫組化、生化、鋇餐造影、胃鏡、心電圖、肺功能等檢查,同時聯合胸、腹部CT掃描和頸、腹部B超觀察腫瘤大小、周圍組織關系、浸潤深度、淋巴結位置及大小,排除遠處轉移和明顯外侵的食管腫瘤。部分患者實施PET-CT進行術前分期。

觀察組實施改良充氣式縱隔鏡食管癌切除術。取頸和腹部2切口,①頸部縱隔鏡:醫護按七部洗手法清洗、消毒后,備好腔鏡器械、光纖、30°鏡頭、切口保護套(3.5 cm)等設備,常規消毒頸、腹部后鋪巾,將各管道與腔鏡連接完好,鏡頭對準病灶。先從左側斜切頸部做一切口,分離喉返神經直至入喉,清除、取出淋巴送檢。做3.5 cm切口保護套并使用手套邊將切口保護套的邊卷住作為自制的通道,游離頸段食管置入通道中。在手套指頭中切一小口,置入2個Trocar(0.5 cm和1.2 cm),連接氣腹管向縱隔中通入CO2、探入鏡頭,用超聲刀將食管到下肺靜脈進行逐一分離。在患者的頭側和右側各放置一套高清的內鏡成像系統。體位更換為平臥位,并以軟墊墊高肩部,頸后置以包布卷,頭略后仰并向右轉。建立頸部氣道,CO2壓力為8 mmHg,流量為6 L/min。術中可適當調整頭略低于足15°。②腹腔鏡協助:護理人員清洗、消毒雙手后,準備好合適的腹腔鏡,取5孔穿刺建立氣腹,用超聲刀游離胃大小彎,將胃左動脈進行離斷。打開膈肌裂孔,將胸下段食管游離直至縱隔完全貫穿。開放腹部小切口,切割縫合器進行管狀胃的制作,完成頸段食管—管胃端側吻合后閉合殘端、放置引流管、關閉切口、連接頭側鏡頭顯示器,氣腹壓為12~14 mmHg,流量為20 L/min,氣腹建立完成后將床頭抬高約30°,停止輸入CO2,離斷胃,調平床位,結束吻合并將胃管、營養管置入。

對照組實施微創Meckowen食管癌切除術。于頸、胸、腹取3處切口,患者先保持左側臥位并向右進胸,3孔穿刺后于胸腔鏡指導分離食管、除去淋巴結,隨后放置胸和縱隔引流管。此后調整至平臥位,腹部、頸部的操作同觀察組。

1.3 觀察指標比較兩組手術指標和并發癥發生率。手術情況包括手術時長、術中出血量、術后3 d引流量和住院時間。并發癥包括肺部感染、吻合口漏、肺氣腫、乳糜胸。

1.4 統計學方法采用SPSS 24.0統計軟件進行數據分析,計量資料以“±s”表示,比較采用t檢驗,計數資料用[n(%)]表示,比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

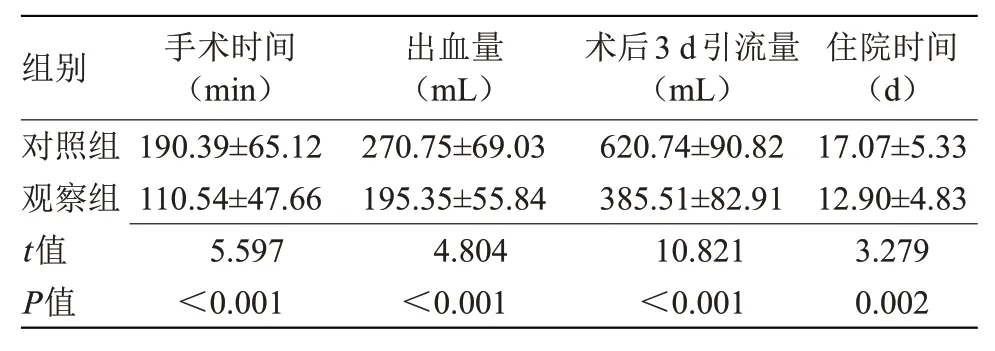

2.1 兩組手術情況比較觀察組手術時間、住院時間均短于對照組,術中出血量、術后3 d引流量均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組手術情況比較(±s)

表1 兩組手術情況比較(±s)

組別對照組觀察組t值P值手術時間(min)190.39±65.12 110.54±47.66 5.597<0.001出血量(mL)270.75±69.03 195.35±55.84 4.804<0.001術后3 d引流量(mL)620.74±90.82 385.51±82.91 10.821<0.001住院時間(d)17.07±5.33 12.90±4.83 3.279 0.002

2.2 兩組術后并發癥發生率比較觀察組并發癥發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組并發癥發生率比較[n(%)]

3 討論

在早期食管癌手術中,清掃淋巴結為重要環節,早期食管癌的淋巴結具有相對較低的轉移率且預后較好。對淋巴結進行系統性清掃可有效提高患者預后,但其手術創傷大,且會出現如肺部并發癥、喉返神經損傷、乳糜胸及氣管損傷等術后并發癥,嚴重影響患者術后的生活質量[5]。

淋巴結采樣術具有創傷小、手術時間短、術后恢復時間短及術后胸腔引流量少等優勢,被廣泛應用于早期腫瘤治療。在操作縱隔鏡下對淋巴結進行采樣時,首先切除左喉返神經旁淋巴結進行病理分析;對于病理提示陽性淋巴結的患者,則采取胸腔鏡手術并實施根治性清掃縱隔淋巴結[6]。通常情況下,縱隔鏡手術可成功清除左喉返神經旁、食管旁、隆凸下、膈上等的淋巴結。對于縱隔鏡下淋巴結清掃操作,需注意以下幾點:①術前所有患者應實施頸部淋巴結B超、超聲內鏡及頸胸上腹部增強CT對淋巴結進行評估,必要情況下需進行PET-CT檢查,嚴格按照診斷標準選擇手術病例[7]。本研究中均為早期食管癌患者,其左喉返神經旁淋巴結術中冰凍均為陰性,故行淋巴結切除中實施淋巴結采樣術,避免淋巴結過度清掃造成不必要的身體損傷和淋巴結大量出血影響手術視野。②在對左喉返神經旁淋巴結時進行清掃時,應從患者入喉處開始尋找左喉返神經,在氣管食管間隙貼氣管鈍性將左喉返神經分離,采樣喉返神經旁淋巴結后送術中冰凍,根據病理決定是否實施清掃全左喉返神經鏈淋巴結,避免淋巴結過大清掃導致患者副損傷。③在游離食管中,發現縱隔淋巴結可利用食管的牽拉將其充分暴露,連同食管對淋巴結一并清掃,當食管游離完成后,再整切除淋巴結,盡量整塊切除淋巴結,減少出血現象,保障手術中具有清晰的視野[8]。通過改良縱隔鏡手術,利用常規胸腔鏡器械實施縱隔鏡食管癌切除手術,臨床應用更廣,可降低患者經濟壓力。改良充氣式縱隔鏡手術中患者體位需采用平臥位,將肩部墊高,頭右偏,下頜的高度盡量低于胸骨上凹處,頭高腳低位取10°左右,利于操作器械和煙霧彌散[9]。本研究結果表明,觀察組手術時間、住院時間均短于對照組,術中出血量、術后3 d引流量、術后并發癥發生率均低于對照組(P<0.05)。

綜上所述,利用改良充氣式縱隔鏡進行早期胸段食管癌手術操作具有手術時間短、術中出血少、術后恢復快、并發癥少等優點,值得臨床推廣運用。