貴陽污灌區菜地土壤團聚體中有機碳和重金屬的含量特征及相關性分析

劉文政,賈亞琪,殷 忠*

(1.貴州省疾病預防控制中心,貴陽 550004;2.貴州省環境科學研究設計院,貴陽 550081)

前言

隨著我國農業經濟的迅速發展,農田土壤的重金屬污染問題日益嚴重。有資料顯示,我國正在遭受各種程度重金屬污染的耕地面積接近2.0×105km2,約占耕地總面積的1/5[1]。每年受重金屬污染的糧食就高達0.12億t,造成直接經濟損失200億元,重金屬被農作物吸收富集,再通過食物鏈進入人體內并不斷蓄積,嚴重威脅著人類的生命健康[2]。馬建華等[3]研究發現,污灌區居民頭發中Cu、Zn、Pb、Cd和As含量均顯著高于對照區(p<0.05),且重金屬含量隨年齡的增長而升高。有資料顯示,污灌區居民的血液、唾液與尿液中免疫球蛋白含量均低于非污灌區,污灌區居民的年標化死亡率、惡性腫瘤的發病率均顯著高于非污灌區[4]。因此,加緊修復受重金屬污染的農田土壤已成為我國亟待解決的環境和社會問題。

團聚體是土壤最基本的物質和功能單元,因其與有機質、礦物質結合方式的不同,導致團聚體顆粒的性質及組成差異顯著,不同粒徑土壤團聚體中重金屬的含量存在顯著性差異[4]。團聚體的組成影響著重金屬在土壤環境中的遷移特性和生物有效性,土壤對重金屬的富集程度與團聚體的粒徑有關。ZHANG等[5]研究發現,隨著團聚體粒徑的減小,團聚體Cu、Zn和Cd含量卻增大。BALABANCE等[6]發現小粒徑團聚體中重金屬含量超出大粒徑團聚體數倍。賈廣梅等[7]發現Pb主要存在于<53 μm粒徑團聚體中。有機碳是構成土壤團聚體的膠結物質,其含量大小直接影響團聚體的形成;而土壤團聚體又是有機碳轉化、積累的重要場所,也是土壤碳固定的重要機制[8]。本文選取貴陽有代表性的污灌區菜地土壤為研究對象,分析土壤團聚體的含量分布、有機碳含量及不同粒徑團聚體中Cr、Cu、Zn、As、Cd和Pb的含量特征,并對其相關性進行解析,以期為污灌區重金屬污染土壤的修復提供參考和指導意見。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

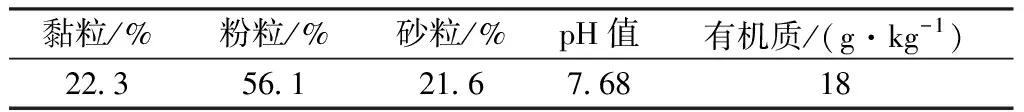

選擇貴陽市白云區某受重金屬污染的污灌菜地(28°48′N,107°36′E),年平均氣溫為13.5 ℃,年平均降水量為1 169 mm,屬于亞熱帶濕潤大陸性季風高原氣候。土壤理化特征見表1。

表1 土壤理化特征

1.2 供試土樣的采集與處理

2019年9月前往貴陽某污灌區菜地,按照5點采樣法采集土壤樣品,在菜地田間用鐵鏟采集0~5、5~10、10~15、15~20 cm等4個不同深度的剖面土壤及0~20 cm原狀土,置于樣品盒帶回實驗室,自然風干后,沿土壤自然結構小心掰成小土塊,土塊大小約為1 cm左右,除去作物根系、動物殘體及石礫,過8 mm孔徑尼龍篩,于-4 ℃保存。

1.3 樣品分析

先將采樣區所得土壤全部過8 mm孔徑尼龍篩,備用。再利用干篩法分離機械穩定性土壤團聚體,將5、2、1、0.5、0.25 mm孔徑的篩按順序分別套在電動篩分機(TTF-100)上,取100 g風干土樣,在電動振篩機上篩分5 min,使其依次通過各孔徑的套篩,得到6個孔徑的土壤顆粒(5~8、2~5、1~2、0.5~1、0.25~0.5和<0.25 mm),對各孔篩上的土壤質量進行稱量,計算土壤的機械穩定性團聚體顆粒組成。

取不同粒徑的土壤樣品0.25 g,每份樣品設置3個平行樣,采用微波消解,重金屬鎘(Cd)、砷(As)、鉻(Cr)、鉛(Pb)、鋅(Zn)、銅(Cu)含量采用ICP-MS進行測定[9]。

土壤重金屬含量測定采用土壤標準物質GBW07408(GSS-8)進行質量控制,數據處理時均扣除空白值。土壤有機碳含量測定采用水合熱重鉻酸鉀氧化分光光度法。

1.4 數據的統計與分析

采用Excel 2003、Origin 9.1和SPSS 20.0對數據進行統計分析、相關性分析、方差分析和圖表制作,采用Duncan(D)法對不同深度與不同粒徑土壤團聚體中重金屬、有機碳的含量進行差異性檢驗。

1.5 評價方法

1.5.1 重金屬富集因子

采用富集因子法對土壤重金屬的污染程度進行評價[10],其計算公式見式(1)。

EFx=X/Xref

(1)

式中,EFx為重金屬的富集因子,X為土壤重金屬的質量濃度,mg/kg;Xref為貴州省土壤重金屬背景值,mg/kg,Cu、Cd、Pb、Zn、Cr和As分別為32.0、0.66、35.2、99.5、95.9和20.0 mg/kg[11]。

1.5.2 重金屬分布因子

采用重金屬分布因子法對不同粒徑土壤團聚體中重金屬的富集情況進行評價[10],其計算公式見式(2)。

DFx=Xfraction/Xbulk

(2)

式中,DFx為重金屬的分布因子,Xfraction為不同粒徑土壤團聚體中重金屬的質量濃度,mg/kg;Xbulk為全土中相對應重金屬的質量濃度,mg/kg。若DFx>1,表明該重金屬富集于相應粒徑的土壤團聚體中。

1.5.3 重金屬質量負載因子

采用重金屬質量負載因子對各粒徑土壤團聚體中重金屬的貢獻進行評價,用于計算各粒徑組(GSF)重金屬的質量負載[12],計算公式見式(3)。

(3)

式中,Xi為各粒徑團聚體中重金屬的濃度,mg/kg;n為重金屬種類數,本文中n=6;GSi為相應粒徑的質量分數,范圍為1%~100%。

2 結果與分析

2.1 土壤團聚體中重金屬的含量特征

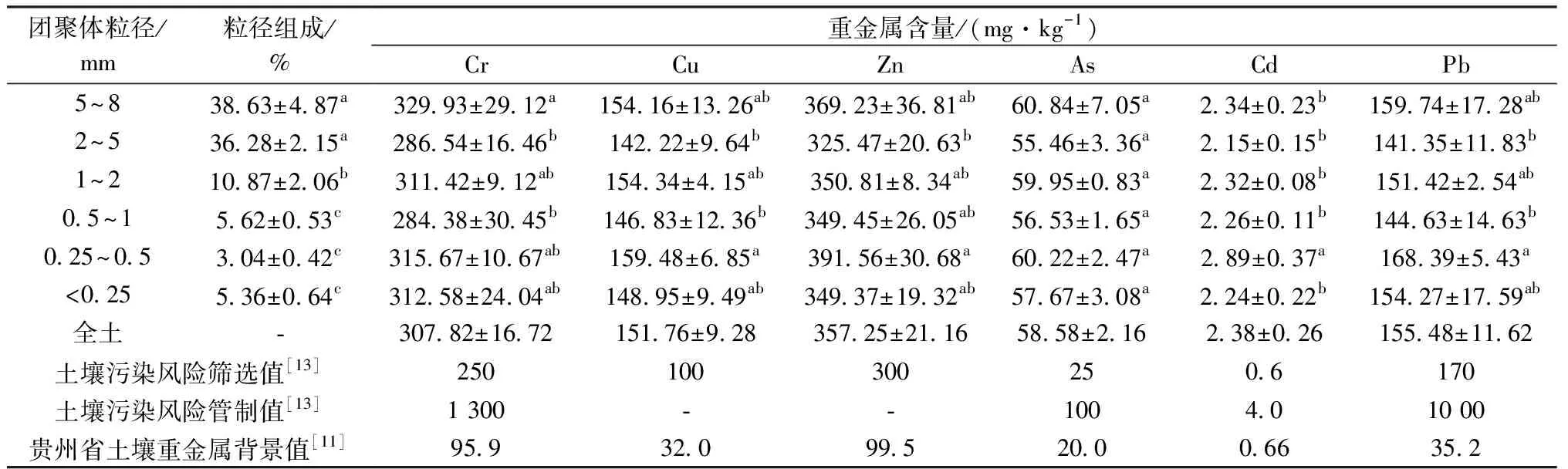

各粒徑團聚體在土壤中所占比例(質量分數)及相應團聚體中重金屬含量見表2。由表2可知,污灌土壤中大粒徑團聚體的質量分數最大,>2 mm粒徑團聚體所占比例接近75%,1~2 mm粒徑團聚體其次,占比為10.87%,0.5~1、0.25~0.5和<0.25 mm粒徑團聚體所占比例較小,分別為5.62%、3.04%和5.36%,三者總和僅占14%。污灌區菜地土壤中Cr、Cu、Zn、As、Cd和Pb含量分別為307.82、151.76、357.25、58.58、2.38和155.48 mg/kg,分別達到貴州省土壤自然背景值的3.21、4.74、3.59、2.93、3.61和4.42倍。污灌區菜地土壤Pb含量低于土壤Pb污染風險篩選值,表明污灌區菜地土壤Pb污染風險低,可忽略不計;Cu、Zn含量均分別高于土壤Cu、Zn污染風險篩選值,表明污灌區菜地土壤可能存在重金屬Cu和Zn的污染風險,應加強菜地土壤的環境監測、農產品的協同監測工作;Cr、As、Cd含量均分別處于對應的土壤污染風險篩選值與管制值之間,表明可能存在食用農產品不符合質量安全標準等菜地土壤重金屬Cr、As、Cd的污染風險,應采取農藝調控、替代種植等安全利用措施[13]。

重金屬在各粒徑團聚體中的含量分布存在一定差異(表2),總體上表現為0.25~0.5 mm>5~8 mm>1~2 mm>(<0.25 mm)>0.5~1 mm>2~5 mm。Cu、Zn、Cd和Pb在0.25~0.5 mm粒徑團聚體中含量均最高,分別為159.48、391.56、2.89和168.39 mg/kg,分別超出全土含量5.09%、9.60%、21.43%和8.30%,而Cr、Cu、Zn、As、Cd、Pb在2~5 mm粒徑團聚體中含量均最低,分別為286.54、142.22、325.47、55.46、2.15和141.35 mg/kg。0.25~0.5 mm粒徑團聚體Cd含量顯著高于其它粒徑團聚體(p<0.05),超出24.57%~34.42%,0.25~0.5 mm粒徑團聚體中Cu和Pb含量顯著高于0.5~1和2~5 mm粒徑團聚體(p<0.05)。5~8 mm粒徑團聚體中Cr含量顯著高于2~5和0.5~1 mm粒徑團聚體(p<0.05),而As含量在不同粒徑團聚體中差異性不顯著(p>0.05)。污灌區菜地土壤不同粒徑團聚體中重金屬含量分布存在差異,這可能與對應粒徑團聚體中有機質的含量有關。

表2 原狀土土壤團聚體顆粒組成及重金屬含量

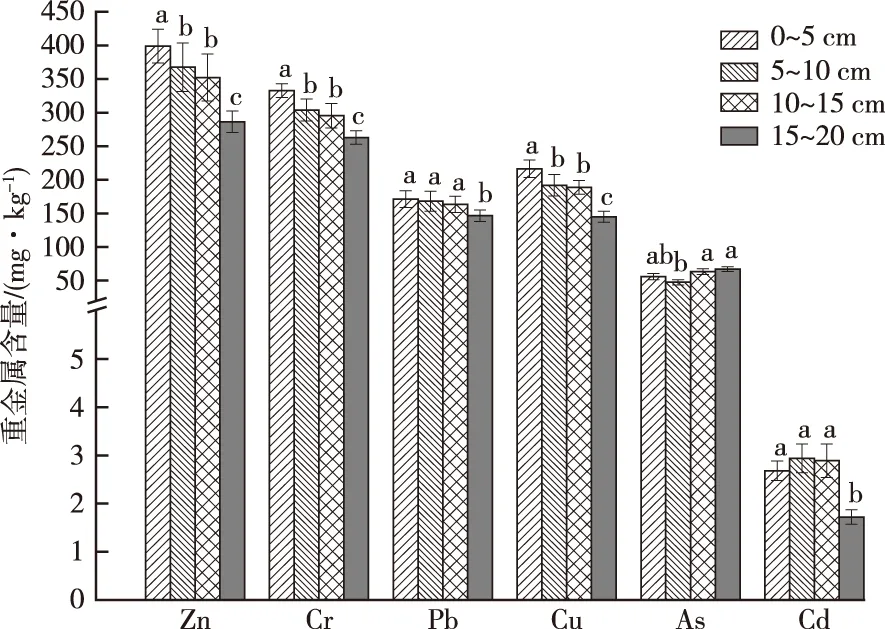

污灌區菜地不同土層深度土壤中6種重金屬的含量分布如圖1所示。由圖1可知,Cr、Cu、Zn、Cd、Pb 5種重金屬含量隨土層深度的增加,呈減小態勢。相比于0~5 cm土層,Cr、Cu、Zn、Pb在5~10 cm 土層中的含量分別降低了8.71%、11.40%、7.84%和1.86%,在10~15 cm土層中的含量分別降低了11.27%、12.93%、11.71%和4.60%;Cr、Cu、Zn、Cd、Pb在15~20 cm土層中的含量較0~5 cm 土層分別降低了20.99%、33.03%、28.19%、35.85%和14.44%;As在0~5、5~10、10~15和15~20 cm等4個土層中的含量分別為55.93、47.53、63.44和67.20 mg/kg,表現為先減小后增大的趨勢,但含量差異不顯著。

圖1 不同深度土層6種重金屬含量Figure 1 The contents of six heavy metals under different soil depths.

2.2 土壤團聚體中有機碳的分布特征及其與重金屬的相關性

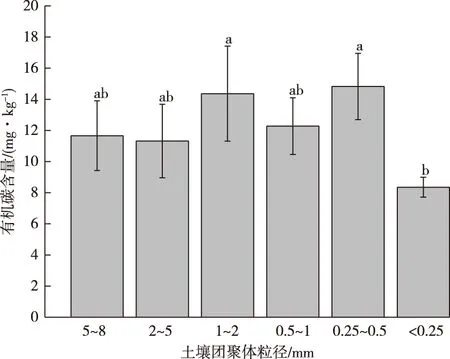

污灌區菜地土壤中不同粒徑團聚體的有機碳含量見圖2。由圖2可知,土壤有機碳含量整體上隨團聚體粒徑的增大表現為先增大后減小。有機碳在0.25~0.5 mm粒徑團聚體中含量最大,為14.82 mg/kg,在2~5、<0.25 mm粒徑團聚體中含量最小,分別為11.32、8.35 mg/kg。Cr在2~5、0.5~1 mm粒徑團聚體中含量最小,分別為286.54、284.38 mg/kg,有機碳在2~5 mm粒徑團聚體中含量亦表現為最小;As在6個粒徑組團聚體中的含量差異較小,而有機碳在各粒徑組團聚體中的含量卻有顯著性差異。Cu、Zn、Cd、Pb和有機碳在0.25~0.5 mm粒徑團聚體中含量均為最大,而在2~5 mm粒徑團聚體中含量卻最小,表明在同一粒徑團聚體中重金屬Cu、Zn、Cd、Pb含量與有機碳含量的變化趨勢相同。

圖2 原狀土土壤團聚體中有機碳含量Figure 2 The contents of SOC in soil aggregates of the whole soil.

污灌區土壤不同粒徑團聚體中重金屬與有機碳含量的相關性如表3所示。由表3可知,團聚體中Cu、Cd與有機碳含量呈極顯著正相關(p<0.01,R2分別為0.859、0.926),團聚體中Pb、Zn、As與有機碳含量呈顯著正相關(p<0.05,R2分別為0.708、0.753和0.647),表明土壤團聚體中有機碳對Cu、Cd、Pb、Zn和As的含量分布有顯著影響,重金屬含量隨有機碳含量升高而增大。團聚體中Cr與有機碳含量無顯著相關性(p>0.05),表明土壤團聚體中有機碳對Cr的含量分布不產生影響。

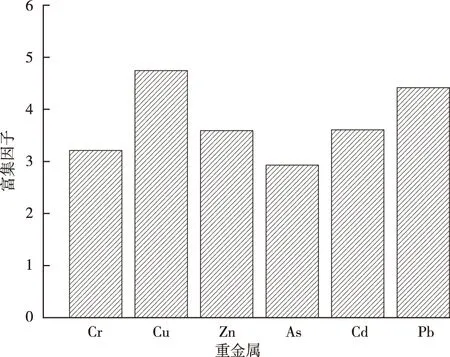

2.3 不同粒徑土壤中重金屬分布與富集特征

采用富集因子法對土壤重金屬的污染程度進行評價,土壤重金屬的富集因子見圖3。由圖3可知,在污灌區菜地土壤中Cr、Cu、Zn、Cd、Pb和As的富集因子分別為3.21、4.74、3.59、3.61、4.42和2.93,表明Cr、Cu、Zn、Cd、Pb和As在污灌區菜地土壤中被大量富集,環境風險較高,可能會對農產品質量安全和人體健康造成潛在危害。

圖3 土壤重金屬的富集因子Figure 3 Enrichment factors of heavy metals in soils.

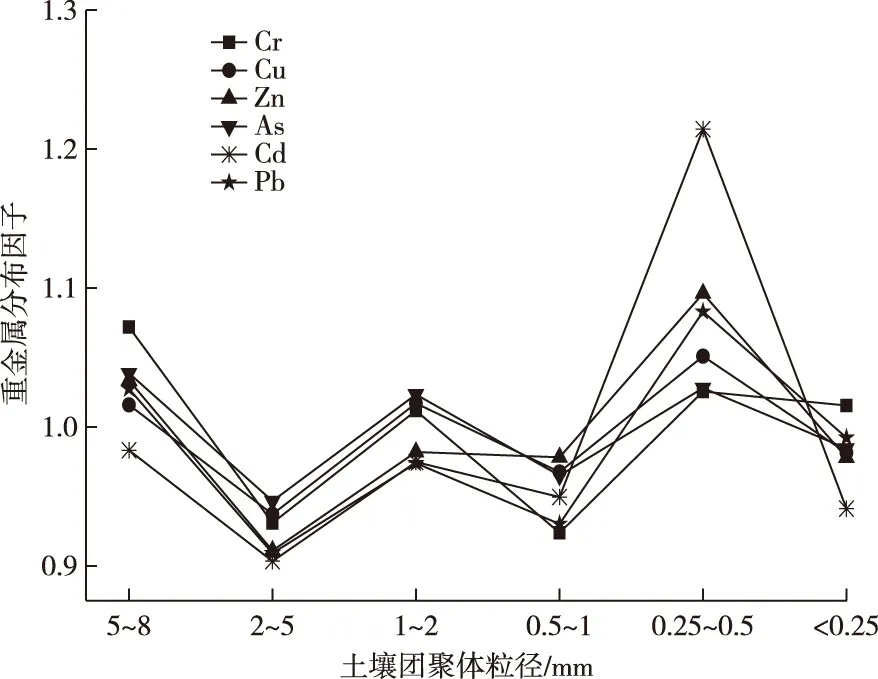

不同粒徑土壤團聚體中重金屬的分布因子如圖4所示。由圖4可知,污灌區菜地土壤6種重金屬的分布規律相類似,隨著團聚體粒徑的減小,重金屬分布因子均表現出先降低后增加的波浪式的變化趨勢。Cr、As在5~8 mm粒徑團聚體中分布因子最高,分別為1.078、1.042,而在2~5、0.5~1 mm粒徑團聚體中分布因子最低,均小于1。Cu、Zn、Cd、Pb在0.25~0.5 mm粒徑團聚體中的分布因子最高,分別為1.099、1.111、1.213、1.128,均呈現出顯著的富集;4種重金屬在2~5 mm粒徑團聚體中的分布因子最低,分別為0.913、0.908、0.894、0.917,均呈現出顯著的虧缺。

圖4 不同粒徑土壤團聚體中重金屬的分布因子Figure 4 Distribution factors of heavy metals in the different sizes of aggregates.

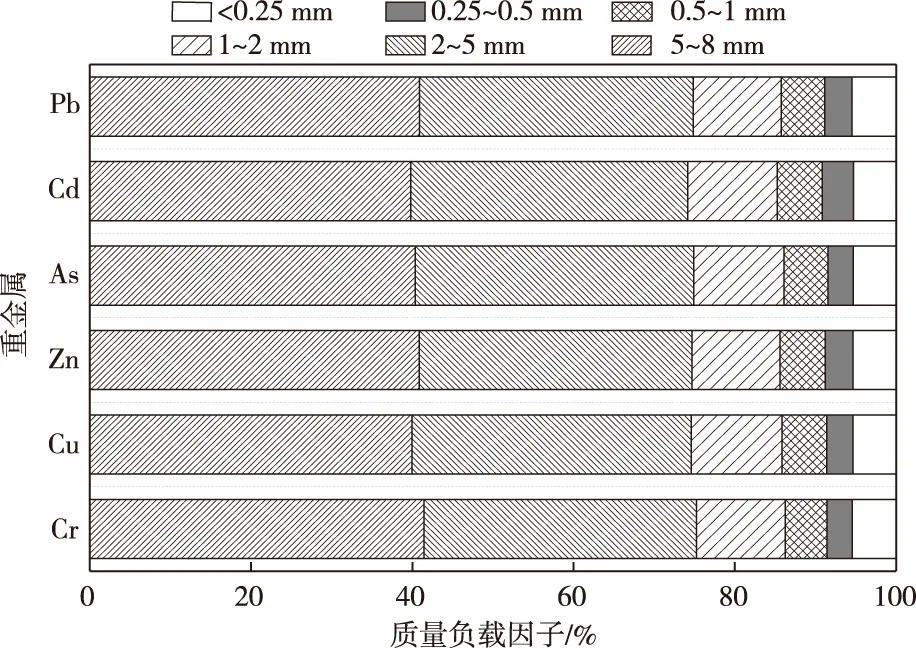

不同粒徑土壤團聚體中重金屬的質量負載因子見圖5。由圖5可知,重金屬在不同粒徑團聚體中的質量負載因子均表現為:5~8 mm>2~5 mm>1~2 mm>0.5~1 mm>(<0.25 mm)>0.25~0.5 mm,Cr、Cu、Zn、As、Cd和Pb在5~8 mm大粒徑團聚體中的質量負載因子均表現為最大,分別為38.51%、37.20%、38.24%、37.48%、37.28%和37.95%,而在0.25~0.5 mm粒徑團聚體中卻均表現為最小,分別為3.65%、4.05%、4.07%、3.72%、4.54%和4.13%。

圖5 土壤團聚體中重金屬的質量負載因子Figure 5 Mass loading factors of heavy metals in soil size of aggregates.

3 討論

土壤團聚體的組成決定著土壤結構的好壞,尤其是>0.25 mm粒徑團聚體含量越高,團聚體越穩定,結構越好[14]。本實驗研究結果顯示,>0.25 mm粒徑團聚體含量高達94.44%,表明污灌區菜地土壤團聚體結構穩定。其中>2 mm粒徑團聚體的含量最大,1~2 mm粒徑團聚體其次,0.5~1、0.25~0.5和<0.25 mm粒徑團聚體最小。王潤瓏等[4]研究發現,污灌區土壤中團聚體含量表現為5~8 mm>2~5 mm>1~2 mm>0.5~1 mm>(<0.25 mm)>0.25~0.5 mm,這與本實驗的研究結果一致。

重金屬在土壤中的遷移轉化行為與pH值、有機質含量、CEC等土壤理化性質有關,所有可能對土壤理化性質造成影響的農業活動均會造成土壤重金屬富集、遷移轉化行為的改變[15]。本實驗研究結果表明,重金屬在各粒徑團聚體中的含量表現為0.25~0.5 mm>5~8 mm>1~2 mm>(<0.25 mm)>0.5~1 mm>2~5 mm。AJMONEMARSAN等[16]發現,重金屬在土壤小粒徑團聚體中含量較高的原因是小粒徑團聚體具有較大的比表面積和吸附力,進而使重金屬被牢固地吸附在小粒徑土壤團聚體顆粒的表面。重金屬在不同粒徑團聚體顆粒中的分布受土壤自身理化性質、外界自然環境和人類活動、團聚體的含量分布等多因素的綜合影響,其影響機制較為復雜[17]。本實驗研究結果表明,Cr、Cu、Zn、Cd、Pb 5種重金屬含量隨土層深度的增加,呈減小態勢;As含量隨土層深度的增加,表現為先降后升,但含量差異不顯著。王潤瓏等[4]研究發現,As在污灌區菜地土壤0~5、5~10、10~15和15~20 cm等4個土層中的含量呈先減小后增大的趨勢,且含量變化差異不顯著,這與本實驗的研究結論相吻合。由于含有重金屬的污水被直接用于菜地灌溉,導致重金屬被表層土壤深度富集,而當污水向深層土壤方向遷移時,重金屬的滲透作用逐漸減弱,故深層土壤重金屬含量低于表層土壤。龔倉等[18]研究發現,當土壤有機碳含量較低時,As不易被有機碳吸附固定,使得As在土壤中的遷移行為異常活躍,這與本實驗的研究結果類似。隨著菜地土壤深度的增加,As含量略有升高,這可能與菜地土壤受到人為翻耕作業等農業活動的影響有關[4]。

有機碳是土壤團聚體形成的重要膠結物質,團聚體是有機質分解、轉化及腐殖質形成的重要場所[18]。本實驗研究結果表明,土壤有機碳含量整體上隨團聚體粒徑的增大表現為先增大后減小,且同一粒徑團聚體中重金屬Cu、Zn、Cd、Pb含量與有機碳含量的變化趨勢相同。這與王潤瓏等[4]研究認為土壤中同一粒徑團聚體中重金屬含量與有機碳含量的變化趨勢相同的結論一致。TANG等[19]研究發現礦區中某些土壤膠體中Cu、Cd含量與有機碳含量呈顯著正相關,這與本實驗的研究結果相似。史瓊彬等[17]研究發現,添加有機碳會使重金屬在土壤團聚體中的遷移變得異常活躍,且有機碳含量與重金屬含量呈顯著正相關。這可能與土壤團聚體中重金屬是以重金屬-有機螯合物作為主要賦存形態有關[20]。土壤pH值、耕作方式、農作物種類等因素均會影響土壤團聚體的形成,進而影響重金屬的形態和分布。

不同粒徑土壤團聚體中重金屬的分布特征,直接影響著土壤重金屬的環境行為[18]。本實驗研究結果表明,污灌菜地土壤6種重金屬的分布規律相似,隨著團聚體粒徑的減小,重金屬分布因子均表現出先降后升的波浪式的變化趨勢。史瓊彬等[17]發現,重金屬主要存在于>0.25 mm粒徑土壤團聚體中,這與本實驗的研究結果基本一致。由于小粒徑團聚體具有比表面積大、帶負電荷較多等特點,使得被其吸附包裹的重金屬離子難以向大粒徑團聚體顆粒遷移[10]。本文污灌區菜地土壤重金屬不僅存在于比表面積大的0.25~0.5 mm細顆粒團聚體中,而且在5~8 mm粒徑粗顆粒團聚體中也存在重金屬富集現象,這與前人的研究結果相類似[21],這可能與含有重金屬的細顆粒可在一定條件下聚合形成粗顆粒團聚體有關[22]。重金屬在不同粒徑土壤團聚體中的富集程度差異較大,表明重金屬在污灌區菜地土壤團聚體中的環境行為較為活躍,遷移能力較強,應引起相關主管部門的足夠重視。本實驗研究結果表明,Cr、Cu、Zn、As、Cd和Pb在5~8 mm粒徑團聚體中的質量負載因子最大,而在0.25~0.5 mm粒徑團聚體中卻為最小。這與王潤瓏等[4]研究發現重金屬在5~8 mm大粒徑團聚體中質量負載因子為最大,而在0.25~0.5 mm小粒徑團聚體中為最小的結論相同。龔倉等[18]研究發現,Cr、Cd和Pb的質量負載因子在250~1 000 μm粒徑黑土、>4 000 μm粒徑沼澤土團聚體中均為最大。這可能與含重金屬的細顆粒團聚體可在一定條件下聚合形成粗顆粒團聚體等因素有關[22]。

4 結論

1)重金屬在不同粒徑土壤團聚體中的含量分布存在一定差異,總體上表現為0.25~0.5 mm>5~8 mm>1~2 mm>0.5~1 mm>2~5 mm,Cr在5~8 mm粒徑團聚體中含量最高,Cu、Zn、Cd和Pb在0.25~0.5 mm粒徑團聚體中含量最高,As在不同粒徑團聚體中含量分布差異不顯著(p>0.05)。Cr、Cu、Zn、Cd、Pb含量隨土壤深度的增加而降低,As在土層間遷移行為活躍,但其含量差異不顯著(p>0.05)。

2)有機碳在不同粒徑團聚體中的含量差異顯著,有機碳含量隨粒徑增大呈先升后降的趨勢,有機碳含量在0.25~0.5 mm粒徑團聚體中表現為最高。不同粒徑團聚體的有機碳含量與Cu、Cd含量呈極顯著正相關(p<0.01),與Pb、As含量呈顯著正相關(p<0.05),而與Cr含量無顯著相關性(p>0.05)。

3)污灌區菜地土壤Cd的富集現象顯著,Cr、As主要存在于5~8 mm粒徑團聚體中,Cu、Zn、Cd、Pb在0.25~0.5 mm粒徑團聚體中的分布因子較高。Cr、Cu、Zn、As、Cd和Pb在5~8 mm粒徑團聚體中的質量負載因子最高,均高于37%。