基于用戶情感需求的代工生產商新產品開發研究

王炯賢 周淑君

中圖分類號:TB472 文獻標識碼:A

文章編碼:1672-7053(2021)09-0083-03

2020年1月,在國務院的新聞發布會上,國家統計局發布2019年國民經濟運行情況,提到消費作為經濟增長主動力作用需進一步鞏固,最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為57.8%,高于資本形成總額26.6個百分點。國務院在2020年5月明確提出,“深化供給側結構性改革,充分發揮我國超大規模市場優勢和內需潛力,構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局”的經濟發展策略。與此同時,國內巨大消費市場正在快速形成,根據政府公布的國內居民消費支人均出從1998 年的2516元增長到2020年的21210元,20年增長了近十倍,龐大的消費能力代表著旺盛的用戶需求。在國家產業政策導向與國內市場的巨大需求作用下,國內加工制造企業需要立足國內市場的用戶需求制定新產品的開發策略。而代工生產商是加工制造企業中缺乏新產品開發能力的群體,急切需要提升開發能力來順應政策與市場的變化。

1 代工生產商概述

代工生產商是經濟全球化的產物,代工生產關系最早出現在美國20世紀50年代,其是一種全球分工模式,其目的在于降低生產成本,提高品牌附加值。代工生產商與外包企業達成生產合同,生產商按照合同規定的產品設計要求與產品質量標準,制造出中間產品或組裝成最終產品,貼上委托企業的品牌后,由委托企業來收購產品并代為營銷。代工生產分為OEM(原制造生產商)、ODM(原設計生產商)與OBM(原品牌生產商)三種模式。而產業經營分成四個模塊:產品的研發與設計、產品的生產制造、營銷與分配、售后服務。其中OEM 廠商只經營產品制造業務,是最簡單的代工生產商,ODM廠商經營產品研發與設計、產品生產制造,而OBM廠商可以經營四個模塊,是最高級的代工模式。

從20世紀60年代開始,東亞國家出現代工生產商,最早從日本開始再到后來的韓國、中國香港等。中國在80年代,在東南沿海地區設立經濟特區后,逐步出現國內的代工生產商。從開始的初級產品來料、進料加工貿易,逐步發展為外商投資或合資的大型企業,橫跨紡織服裝、玩具、家電、通訊等產業。四十多年改革開放形成了大量中小型OEM廠商,此類企業依靠出口帶動經濟增長的模式,完成原始積累并融入全球產業鏈。代工生產商需要順應國家經濟發展布局的調整,分析國內市場的需求特點,結合自身的加工制造能力,在原有行業領域內設計開發新產品,逐步實現升級轉變。

2 基于戶情感需求的代工生產商的新產品開發意義

2.1 提高代工生產商新產品的用戶認可度

產品只有在滿足用戶需求后,才能取得在商業上的成功,而用戶也會以自身標準來判斷該產品能否滿足需求。林志福提出用戶會從情感、美學、技術、品質等7 個方面來判斷產品的價值,產品價值是產品的可用性、易用性與認可性的各種屬性的集合[2]。為何有人認為美觀的物品更好用,Donald A.Norman 研究此現象背后的用戶情緒變化特點,發現美觀能引起積極的情感,使得大腦處理信息時更能容忍較小的困難,從而讓物品有更好的使用體驗[3]。因此,在面對使用功能相近的產品時,用戶更傾向于選擇能引起積極情感的產品,代工生產商以滿足用戶情感需求來開發新產品,能提高用戶對于新產品的認可度。

2.2 促進代工生產商的產業升級

代工生產商分成三種模式,其中OEM 廠商是直接根據訂單客戶的產品加工圖樣來制造生產,產品通常是針對國外用戶的出口商品,導致企業不需要將資源投向新產品開發,因而未形成自身的新產品開發能力。隨著國內居民消費龐大市場的形成,代工生產商新產品開發的對象可以轉向以國內消費者,改變原有模式中需要通過外包商才能獲取用戶信息的情況,研究國內市場的用戶需求獲取第一手資料,調研用戶后結合已有企業制造能力開發新產品。而OEM廠商從研究用戶情感需求入手,能較好地結合原有制造能力來開發改良型新產品,例如研究國內用戶的色彩喜好,將結果用于已有產品的外觀涂裝,生產出樣機后,參加國內展銷會以獲取國內商超的采購訂單。又如分析國內用戶的產品使用習慣,調整原有外包商委托產品的使用操作界面來生成改良型新產品。代工生產商開展國內用戶情感需求研究,既順應國家充分建設國內消費市場的政策導向,同時有利于加快代工生產商的產業升級。

3 用戶情感需求下的代工生產商新產品開發策略

代工生產商在設計開發改良型新產品時,可以參照“產品進化”的路徑。何思明參照生物進化理論提出“產品進化”觀點,認為產品中存在類似生物體的“基因鏈”,其分為兩部分:產品功能及其所處環境的影響因素(如用戶需求、歷史文化、社會場合等),而產品進化是功能不斷適應環境的過程[4]。丁治中進一步細化研究“產品進化”的概念,提出產品進化的四個階段與三種類型。產品的進化是指產品的一般發展歷程,表現為產生、變化、存續、消亡四個存續狀態間的變化過程,呈現出的是一種溫和的延續性的變化。產品進化有三種類型:(1) 復雜化,其為主流;(2)分化,其數量較多;(3) 簡化,其數量較少[5]。Donald A.Norman進一步指出情緒是來自大腦的不同信息認知層,即本能層、行為層和反思層,在執行新產品開發時,可以簡化對應為感官愉悅、使用便捷和價值認同,從而引起用戶的積極情感。在滿足用戶情感需求的3個認知層面上,結合“產品進化”理論的3 種類型得到9種新產品開發策略(如表1)。代工生產商根據企業現狀選擇對應策略來研發出改良型新產品,下文將選取流通市場中的產品案例來解析其中3種策略:本能復雜化策略、行為分化策略和反思簡化策略。

3.1 新產品開發的本能復雜化策略

產品本能水平的復雜化是指滿足用戶情感需求本能水平的產品特征,參照產品進化類型復雜化來開發改良新產品。用戶以感官獲取產品的本能水平特征,感官信息來源于人的五感(視覺、聽覺、味覺、嗅覺和觸覺)。根據認知心理研究,感官信息有70% 來自視覺,產品的美感可能會改變用戶情感需求,進而影響用戶的購買行為。產品本能水平特征主要包含造型、顏色、材料、質量、涂裝及產品包裝設計。

產品進化類型中的復雜化,是指從簡單到復雜的變化特征,可通過功能疊加、要素變動來激發從簡單到復雜的變化,可通俗理解為“加法”法則。中小型OEM廠商根據已有產品,通過功能疊加開發出改良型新產品,最終衍生出系列樣品,給銷售商提供更多選擇,增加獲得訂單的機會。如瑞士軍刀的產品開發策略就是通過功能擴大來實現,其將日常使用手持小工具組合成系列產品,開發出五合一軍刀至十幾合一軍刀。國內文具企業也曾開發出多功能文具盒銷售給小學生群體,文具盒中隱藏著卷筆刀、小鏡子、直尺等,通過按鍵使相應小部件彈出。

中小型OEM廠商很多都制造功能簡單的小型產品,實現功能疊加會涉及生產流程的整體調整,影響已有生產計劃,增加研發投入,延長投產時間。企業通過調整產品要素來開發產品,如更換材質、優化結構、改進加工工藝等塑造外觀新形象,就是通俗所說的“改款”。在淘寶網上輸入“掃把”來搜索,會得到多于10000 件的同類產品,這是企業從材質、加工、價格、使用場合、功能組合等方面對“掃把”進行產品進化的成果。Nike在2013年推出一款網球訓練鞋“COURT SHUTTLE 5”,將復雜化運用在材質處理上,將同一種藍色用五種材質來展現,實現既統一又豐富的視覺體驗。

在新產品開發中,將產品本能水平特征遵循復雜化原則變化獲得改良型新產品,是最為簡易有效的產品開發方式,很多企業已經有效實施,文章選取“產品進化”的角度加以總結,期待能提供新的思考方式。

3.2 新產品開發的行為分化策略

產品行為水平的分化是指參照產品進化類型分化來開發新產品。用戶以使用體驗來獲取產品行為水平特征,如交互簡易、操作能效、環境適應等,此類產品的功能實現需要用戶主動參與,如一般交通工具大部分要有操作者才能實現其運輸功能。產品進化中的分化策略要求在物質技術水平基本不變的前提下,進行功能重組以適應不同需求變化。在充分利用OEM 廠商現有資源的基礎上,此類需求分化可以沿兩種方向開展:

一是基于現有產品功能匹配不同用戶,改良型新產品,滿足新用戶的需求。如市場上出現的兒童通訊手表,方便家長與子女通話,同時獲取子女的位置信息,此類需求亦轉換成成年子女與年老父母的通訊與定位,將產品外觀風格與交互界面參照老年人需求來開發,便能產生一款改良型新產品。

二是細分已有用戶需求,根據使用場合、使用效率、使用成本的不同,開發出系列化的改良型新產品。如嬰兒車的發展史體現產品如何順應用戶需求而進化。1737年,英國宮廷Duke of Devonshire 三世委托園藝師Willam Kent 為他的孩子設計一種交通工具以娛樂他們,隨后開發出一款由小動物拉動的小車,作為嬰兒車雛形迅速在當時上流社會風行。1848 年,美國人ChalesBurton 為小車添加手推把手,將小車推向平民社會。1889 年由William H. Richardson 發明出近代嬰兒車,實現坐艙前后轉向方便父母與嬰兒交流,同時增設剎車裝置。直到1965 年,航空機械師Owen Maclaren 考慮到旅行中攜帶方便,開發出一款輕型可折疊手推車(baby buggy)。2004 年,荷蘭Quinny公司針對大都市中年輕父母推出三輪架構的Quinny Buzz,提高嬰兒車的移動速度與平穩性[7]。縱觀工業設計史,很多產品順應需求持續更新換代,OEM廠商深入調查整理已有產品的發展演變歷史,從中尋找用戶需求變化脈絡,開發出相應改良型新產品。

3.3 新產品開發的反思簡化策略

《情感化設計》書中認為滿足用戶情感需求反思水平的產品特征是產品與用戶形成的一種長期關系,與擁有、展示和使用產品時引起的滿足感有關。讓用戶認同產品是企業建設自有品牌的開始,OEM廠商轉型升級的方向就是成為OBM廠商,從產業價值鏈分工的下層上升到頂層。OEM廠商樹立品牌意識,將現有產品精品化,參照產品進化類型的簡化策略,舍棄部分功能,突出剩余功能,避免出現功能冗余。如日本家電品牌“±0”以極簡主義風格為設計主導方向,旗下產品大多數只保留一兩種功能,其開發出的一款加濕器,注水后通電即用,產品外表無任何按鍵,只保留兩盞小LED指示燈,其通過精簡產品功能,提升產品差異性,吸引有獨特審美品味的用戶。OEM廠商簡化已有產品功能的過程,在管理學角度是在梳理內部資源,整合出核心競爭力。其目標是強化已有產品的技術優勢,同時為產品注入藝術元素,以塑造品牌獨特性。品牌廠商委托設計機構、藝術家來提高產品美學品味,如瑞士手表品牌“SWATCH”每年都會邀請藝術家來開發限量版特色手表。

4 基于用戶情感需求的代工生產商新產品開發實踐

以下將以東莞T 公司的設計案例實踐,來說明代工生產企業的新產品開發的實施流程。企業在實施新產品開發前,整理企業制造過的產品,分析現有市場商品情況,來尋找新產品開發的方向。

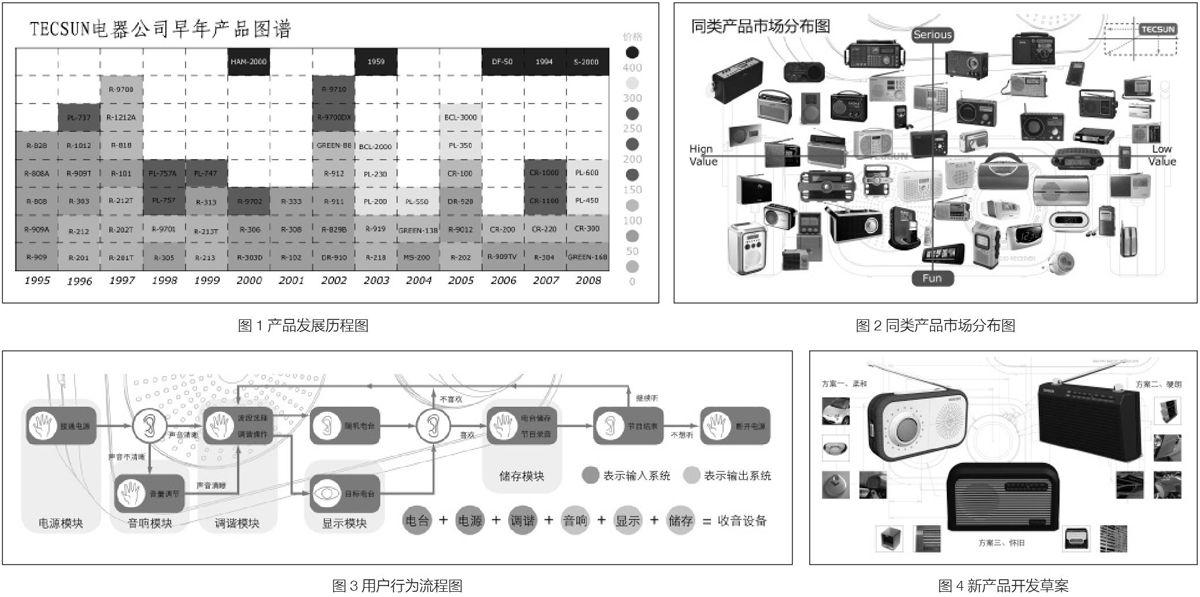

第一步,參照“產品進化”歷程理論,按照時間順序整理企業現有產品,制作出產品族圖譜(如圖1),結合所在行業的發展趨勢,來確定該類產品的存續狀態。

第二步,參照“產品進化”類型理論,收集市場上現有的同類型產品,采用象限分析法將產品開發的兩個主要考慮(造型風格和市場價格)因素當作坐標軸,繪制同類產品市場分布圖(如圖2),了解自身產品的市場定位,來尋找改良的方向。

第三步,參照新產品開發的行為分化策略,分析用戶與企業產品的交互過程,繪制出使用行為流程圖(如圖3),可以深入了解用戶的使用需求,優化產品的功能設置。

第四步,綜合上述分析結果,確定產品的基本功能和外觀風格,對原有的R202機型做改良開發設計,設計出新產品草案(如圖4),供企業決策層討論。

上述案例呈現了代工生產商新產品開發的前期研發過程,代工生產商在培育本企業新產品開發能力時,可以從設計改良型新產品開始,分三個階段逐步提高研發能力。第一階段采用本能復雜化策略,以開發改良型新產品為目標,實現新產品開發“零”的突破,開發出功能相同的系列產品,即為用戶提供不同款式的產品;第二階段采用產品行為水平的分化策略,細分用戶需求開發出功能提升型新產品,為用戶提供滿足不同場合使用的新產品;第三階段采用產品反思水平的簡化策略,整理提煉原有產品的核心功能,結合企業定位開發出獨特美學品味的新產品,塑造企業品牌形象。

5 結語

代工生產商順應國內經濟發展新形勢,逐步建立自身的新產品研發能力,最終實現產業轉型升級。企業可以從研究國內用戶的需求開始,充分發揮自身制造產能優勢,選擇適合企業實際情況的策略,研發改良型新產品,以建立品牌為目標實現基業長青。