微創手術治療脊柱創傷的臨床效果

王衍軍

摘要:目的:探討微創手術治療脊柱創傷的臨床效果。方法:選取2018年11月~2020年3月收治的84例脊柱創傷患者,隨機分為對照組和脊柱微創組,各42例。脊柱微創組采用微創手術治療脊柱創傷,對照組行開放式手術,對比兩組手術相關指標及脊柱功能恢復情況。結果:脊柱微創組手術出血量術后住院時間術后ODI評分,顯著低于對照組(P<0.05)。結論:微創技術可有效降低脊柱創傷手術的術中出血量,改善患者脊柱功能,縮短康復進程。

關鍵詞:微創手術;脊柱創傷;開放手術;術后康復;脊柱功能

脊柱創傷是臨床常見的損傷類型,脊柱周圍神經及血管密集,若不及時治療和修復,可嚴重影響患者運動與感覺功能,致殘風險較高。手術是治療脊柱創傷的較可靠方式,但是開放術式創傷大,限制因素多。本研究旨在分析微創技術的治療效果。現報道如下:

1資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年11月~2020年3月本院收治的84例脊柱創傷患者,隨機分為對照組和脊柱微創組,各42例。患者均行影像學檢查,確診為胸腰椎骨折。脊柱微創組男26例,女16例;年齡26~71歲,平均(48.52±22.43)歲;其中腰椎骨折26例,胸椎骨折16例。對照組男25例,女17例;年齡27~71歲,平均(48.95±21.89)歲;其中腰椎骨折27例,胸椎骨折15例。兩組一般資料比較,差異不顯著(P>0.05),具有可比性。本研究經院醫學倫理委員會批準通過。

1.2 手術方法

1.2.1 脊柱微創組

采用微創手術治療脊柱創傷:氣管插管全麻后,調整為俯臥位,墊高胸部,使腹部懸空,消毒鋪巾后;C臂X光機下,定位損傷部位,于患椎弓根外側作縱向小切口后,鈍性分離、擴張肌肉軟組織,暴露損傷位置;以椎弓根探子開道,C臂X光機下置入經皮椎弓根螺釘,經皮植入塑性棒,撐開復位創傷部位,檢查復位滿意后,收回工作通道,關閉切口,放置引流管。

1.2.2 對照組

行開放減壓復位內固定術:麻醉及術前準備同對照組,根據術前影像學診斷資料,于后正中線作10~12 cm切口,分離棘突旁組織,復位、修復損傷位置,置入椎弓根螺釘及釘棒系統進行復位與固定,并進行減壓、植骨等處理,檢查滿意后,關閉切口,放置引流管。

1.3 觀察指標

1.3.1 手術相關指標監測

比較兩組手術出血量及術后住院時間等手術指標。

1.3.2 脊柱功能評估

采用Oswestry功能障礙指數(ODI)評估患者術前和術后3個月脊柱功能情況,ODI數值越大(0為正常),表明腰椎功能障礙越嚴重。

1.4 統計學方法

本研究采用SPSS20.0統計學軟件分析所有數據,計量資料采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

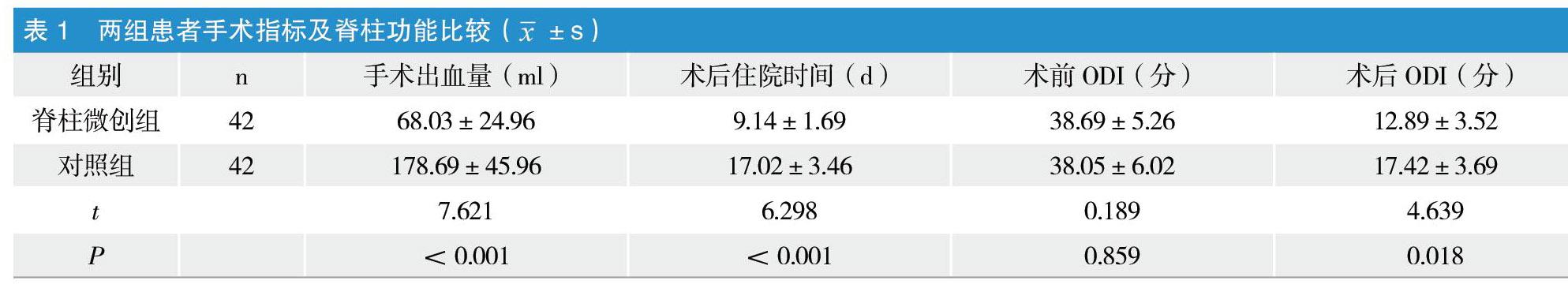

脊柱微創組手術出血量、住院時間和術后ODI顯著低于對照組(P<0.05)。見表1。

3討論

脊柱創傷具有致殘率高等特點,嚴重損傷者需及時手術治療,通過手術對神經組織進行減壓,恢復局部解剖結構。但是傳統開放術式的創傷性較大,術后康復速度慢,局限性較強,需進一步優化手術方案。近年來,微創技術發展迅速,為脊柱創傷治療帶來了新的途徑。

微創小切口減壓等微創術式在脊柱創傷治療中應用較多,可通過小切口及C臂X光機透視,完成脊柱修復及穩定性重建,治療效果可靠,與開放式手術相比,手術效果更為可靠,術后ODI顯著低于開放術式,脊柱功能更佳。本研究發現,脊柱微創組術后ODI評分顯著低于對照組,可知微創術后患者脊柱功能更佳,療效可靠[1]。此外,本研究還發現,脊柱微創組手術出血量、術后住院時間均顯著低于對照組,提示微創術式可有效降低手術出血量,促進患者盡快康復離院。

綜上所述,微創技術可有效降低脊柱創傷手術的術中出血量,改善患者脊柱功能,縮短康復進程,治療脊柱創傷安全可靠。

參考文獻

[1]張宏志,西中海,宋傳祥,等.微創手術與傳統開放手術治療脊柱創傷的臨床效果比較[J].當代醫學,2020,26(35):94-96.