標準單側去大骨瓣減壓術后急性反常性腦疝的發生及影響因素

王文慶,楊應明

(汕頭大學醫學院第一附屬醫院神經外科,廣東 汕頭 515041)

反常性腦疝(paradoxical herniation,PH)這一概念最早由Schwab等[1]提出,即在去大骨瓣減壓術后,腦脊髓腔的完整性被破壞,腦脊液流動產生虹吸效應且大氣壓直接作用于皮瓣皮層發生皮瓣下陷,此時若有引發腦脊液容積下降的操作,如腰椎穿刺[2-3]、硬膜下引流[4]等,會使這種壓力梯度進一步下降,從而導致的一種正常顱壓或者低顱壓狀態下發生的腦疝。此概念的提出使得大家認識到了去大骨瓣術后圍手術期內對于患者顱內壓管理的重要性[2,5-8]。上述報道的PH均為去大骨瓣術后的中晚期(即術后3 d后)并發癥,然而我們在臨床上觀察到許多患者在術后3 d內就發生了PH。我們將其稱之為急性反常性腦疝(acute paradoxical herniation,APH),本研究探討標準去大骨瓣減壓術后APH的發生及影響因素。

1 資料與方法

1.1 研究對象

選取2018年1月—2019年9月在汕頭大學醫學院第一附屬醫院接受單側標準去大骨瓣減壓術+顱內壓探頭置入術治療的63例患者。其中男性44例,女性19例。年齡13~74歲,平均(52.4±13.2)歲。按去大骨瓣術后是否并發APH分為APH組(29例)和對照組(34例)。APH診斷標準:術后3 d內行頭顱影像學檢查(CT或MR)確診為腦疝,顯示為腦室系統壓縮、中線向對側偏移、腦池狹窄或閉塞并顱內壓≤15 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)的患者診斷為APH。排除標準:伴有嚴重心、肝、肺、腎等器質性疾病;術后顱內壓高(>15 mmHg);入院后行多次開顱手術;基礎病歷及治療不全,無法評估者。本研究經汕頭大學醫學院第一附屬醫院倫理委員會審查批準。

1.2 方法

回顧性分析兩組患者的手術時間、術前術后透明隔偏移、術后引流量(包括皮下、硬腦膜外、下腔、腦室外等)、腦脊液引流量(包括硬膜下腔、腦室外等)、手術出血量、體位、術前術后格拉斯哥昏迷評分(Glasgow coma score,GCS)、發病到手術時長等臨床資料。

1.3 統計學方法

應用SPSS 25.0統計軟件進行分析。正態分布的計量資料以xˉ±s表示,組間比較采用t檢驗,非正態分布的計量資料以中位數和四分位數間距[M(Q1,Q3)]表示,組間比較采用Mann-WhitneyU檢驗。計數資料以例數表示,組間比較用χ2檢驗;以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般資料

APH組29例,13~70歲,女性7例(24.1%),男性22例(75.9%),其中腦出血相關病例5例(17.2%),顱腦外傷20例(69.0%),大面積腦梗死4例(13.8%)。對照組34例,30~74歲,女性12例(35.3%),男性22例(64.7%),其中腦出血相關病例16例(47.1%),顱腦外傷18例(52.9%)。術后APH單中心發生率為12.0%。

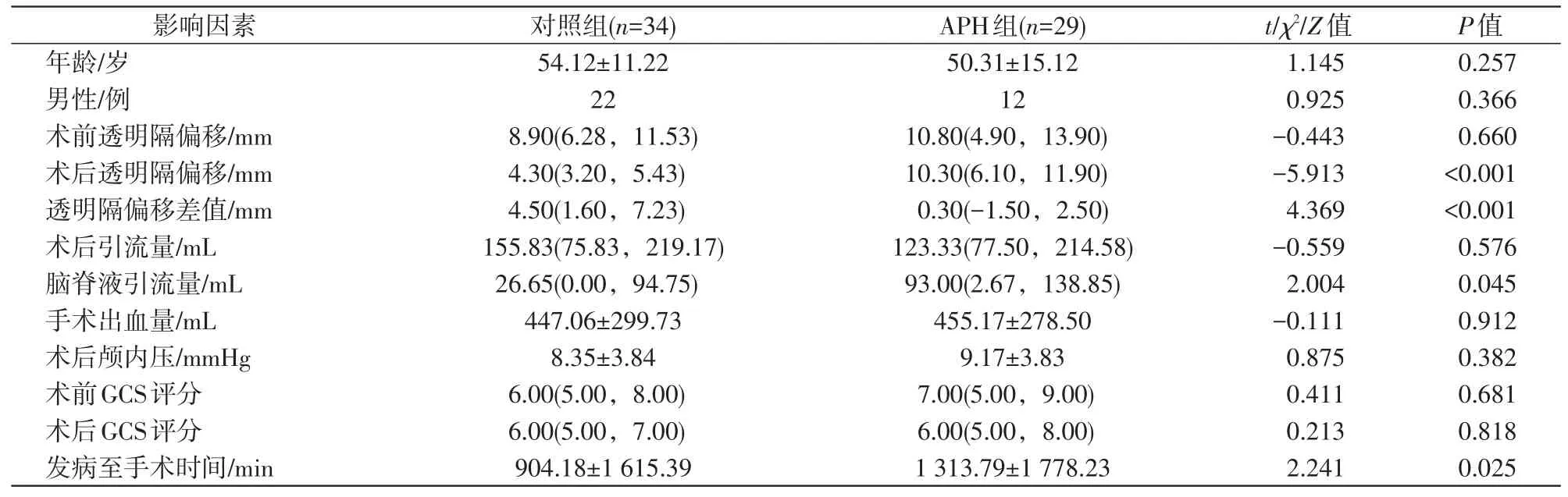

2.2 急性反常性腦疝發生的影響因素

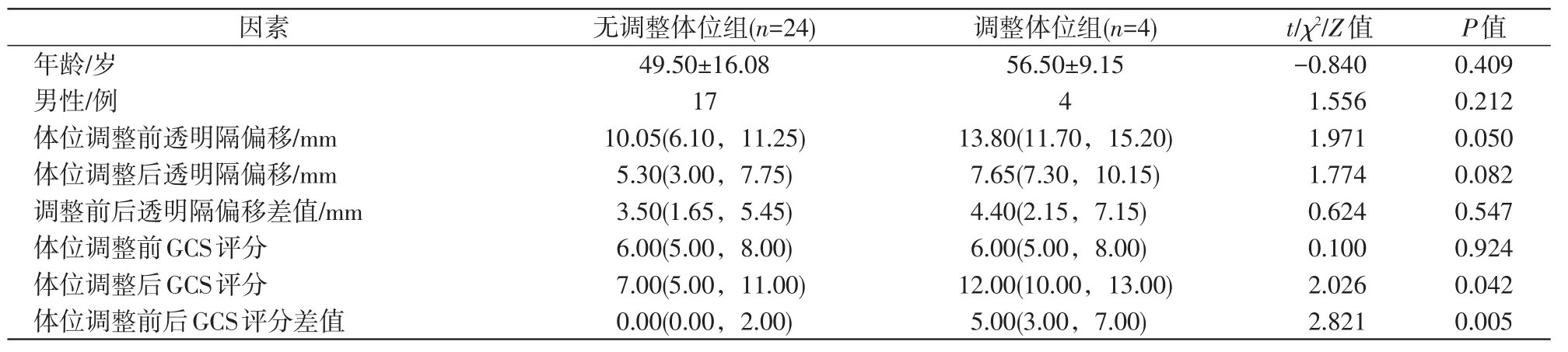

APH組患者腦脊液引流量、手術后透明隔偏移值和發病至手術時間均大于對照組(P<0.05),APH組患者術前術后的透明隔偏移差值小于對照組(P<0.05,表1)。APH組內4例患者術后體位由高坡位降為平臥位后,GCS評分有改善(P<0.05,表2)。

表1 急性反常性腦疝發生的影響因素

表2 急性腦疝組4例患者術后體位調整后情況

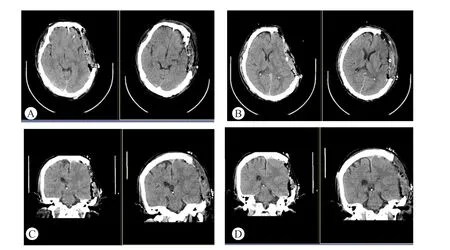

調整體位的1號患者男性,54歲,因腦外傷入院,入院后行標準單側去大骨瓣減壓術。術后第1天患者GCS評分為5分,左側瞳孔直徑約3.5 mm,右側瞳孔直徑約2.0 mm,對光反射消失。術后癲癇1次,顱內壓-8~-1 mmHg。復查頭顱CT可見左額顳頂部附近腦實質塌陷,中線結構右偏,側腦室受壓變扁,顱內散在積氣、積液。此時顱內的占位效應已消除,考慮腦疝復位不良,結合患者顱內壓監測數據,符合術后APH的診斷。采取平臥位以快速復位腦疝并復查頭顱CT(圖1)可見各腦室受壓明顯改善,中線結構較前復位。平臥3 d后患者意識狀態明顯改善,GCS評分由術后5分提升至13分。

圖1 患者術后1d(左側圖)及術后2d即調整體位后1d(右側圖)頭顱CT

3 討論

本研究發現,APH患者的透明隔偏移值、腦脊液引流量、發病到手術時間較未發生APH患者高,術后透明隔偏移的差值降低。術后的體位改變(由高坡位降為平臥位)對患者GCS評分改善起著促進作用。由此我們考慮,APH的發生及影響因素有以下3點:(1)腦脊液丟失引起腦脊液循環平衡障礙;(2)顱內外顱內壓壓力梯度形成;(3)腦順應性降低。浮力—重力平衡貫穿APH的整個發生過程。腦脊液為大腦提供浮力,而去大骨瓣減壓術后腦脊液過度引流或丟失使得浮力降低[9]。而術后的高坡位(即頭高位)會使重力的作用更加直接,術前發生的腦疝變得更加難以復位;其次,在去大骨瓣的狀態下,由于失去了骨瓣堅硬的支撐,脆弱的浮力—重力平衡暴露在大氣壓下,而顱內壓與大氣壓形成的壓力梯度使得壓力直接作用在頭顱皮瓣上使其下沉;在腦脊液丟失以及壓力梯度的作用下,腦脊液為大腦提供的浮力難以對抗重力作用,使得浮力—重力平衡遭到破壞,已形成的腦疝難以復位。從透明隔偏移來看,術后發生APH的患者腦疝復位情況較未發生APH的患者差,其透明隔位移值明顯較小。此時,考慮腦順應性限制,尤其在腦外傷或出血(即顱內病理生理環境改變)后腦順應性發生明顯降低[10]的情況下,會使已發生的腦疝變得更加難以復位,而長時間使大腦暴露在這種不利因素下(即發病至手術的時間延長)更是雪上加霜。腦順應性的降低也使得APH患者的透明隔偏移差值較低。所以當顱內占位效應消除后,在諸多不利于腦疝復位的因素影響下,APH就此發生。此時,顱內壓下降至正常水平,腦疝得不到復位,腦腫脹及腦組織壓迫情況仍然存在,使得患者臨床癥狀愈發加重,預后變差。

傳統意義上的PH的基本原因是腦脊液丟失形成的壓力梯度,這一點是毋庸置疑的,Ji等[11]的報道也支持此理論并且認為臨床醫生通常對于PH的理解不足。然而通過上述分析發現,APH與PH的發生發展過程截然不同。APH的發生是由于在腦脊液丟失過量及壓力梯度作用的情況下,術后幕上或鐮單側的壓力得到緩解但是被推移的腦疝得不到復位(即術中發生PH),此時顱內壓正常或偏低;PH的發生是在腦疝已得到復位的情況下,腦脊液丟失導致腦下沉從而形成PH。由此可見,APH是標準單側去骨瓣減壓術后的嚴重并發癥,通過實驗數據及臨床實踐,結合術后臨床表現、中線結構及腦室影像學等檢查可做出診斷。及時的診斷以及充分的理解對于APH的處理及預后都有著相當重要的意義,也充分體現術后顱內壓管理及腦脊液生理循環建立的重要性。APH的預防:(1)去骨瓣減壓術不應僅滿足降低顱內壓的目的,而應達到充分解壓使腦疝復位,如術中關顱前嚴密縫合硬膜囊并于頭低-5°~-10°下經硬膜下引流管道注入適量生理鹽水,維持正常重力—浮力平衡,促進腦復位;(2)術后可行平臥或者頭低腳高位以促進腦疝復位,在國外已有使用體位調節治療亞急性期的PH的報道[12-13];(3)術后注意體液補充以及避免腦脊液過度引流及低腦脊液容量;(4)顱骨缺損修補術能使不同部位、不同體位的顱內壓正常化以促進正常腦脊液循環的建立[14],早期的顱骨修補對急性期的PH的逆轉起著促進作用[15]。因此,早期顱骨缺損修復以恢復顱內生理病理學平衡可避免PH或皮瓣下沉的發生。

本研究僅限于單中心的回顧性研究,主要針對APH的發生及影響因素。對于其治療手段的討論僅基于相關臨床病例及數據分析結果,缺乏系統性及完整性。希望下一步可針對APH的治療原則、方法等進行系統、完整的分析,以指導臨床實踐。本研究彌補了傳統意義上PH發生的時間窗,指出APH與PH不僅在發生時間上有著不同,發生原理也有著不同。對于臨床治療不同種類的PH有著一定的參考意義。腦脊液的丟失、術后透明隔的過度偏移、發病至手術時間過長、頭位升高可能是APH形成的促進因素。