深厚軟土地區深大管廊基坑圍護結構內力分析

李寶軍,張志軍

(1.深圳市交通公用設施建設中心,廣東 深圳 518000;2.中鐵七局集團第三工程有限公司,陜西 西安 710024)

0 引言

近年來,隨著我國經濟的發展,城市發展速度也越來越快。在我國東南沿海等發達地區,地面空間已經被大量開發和占用,地面可供開發和利用的空間越來越少。由于地面空間的不足,“向地下要空間”的理念被提出和逐步被重視,地下城市、綜合管廊等地下空間開發方案日益被提出和實踐。

城市綜合管廊是在城市中修建一條隧道,把電力、供水、排污等管道都放在此隧道中,統一維護保養,集約化管理。地下綜合管廊深基坑具有斷面寬度大、線形長的特點,與常見的方形或其他形狀的房建基坑有所區別,所受到的土壓力以及基坑結構內力和變形特征也與前者不同,因此管廊基坑防護措施和作用機理較為復雜。張江濤等[1]采用 PLAXIS 2D 對比分析了管廊基坑開挖過程中鋼板樁支護體系的土壓力、鋼板樁水平位移、鋼板樁彎矩、基坑周邊地表沉降以及支撐軸力等的變化情況。胡紅亮[2]以平潭綜合實驗區地下管廊深基坑工程為研究背景,將原設計中最上面混凝土內支撐優化成鋼管撐,并用有限元軟件進行了分析,合理地對原支護方案進行了優化。劉興旺等[3]通過對基坑支護結構體系變形的相關研究分析,發現基坑支護結構的水平位移正常范圍為基坑深度的 0.2 %~0.9 % 左右,并據此提出了新的計算基坑周邊地表沉降的經驗公式。劉新毓[4]通過對監測資料進行分析及利用 FLAC3D 對基坑開挖方式與鋼板樁內支撐進行了數值模擬,確定了鋼板樁作為內支撐時的有效性和安全性。張赟[5]以青山北路綜合管廊基坑為例,通過對工程地質條件、水文條件、周邊環境進行分析,采用拉森鋼板樁+鋼支撐支護及混凝土灌注樁+鋼支撐支護、混凝土灌注樁+混凝土支撐支護做為最終支護方案。應宏偉等[6]建立了二維有限元計算軟件對基坑內力和位移進行了分析,并與監測結果進行對比,驗證了二維有限元計算模型和相關參數的準確性。Whittled 等[7]對深基坑建立了有限元計算模型并進行分析,而且在建立模型的過程中考慮了水和土體的耦合作用,使模型更符合實際情況。王建華等[8]以上海銀行深基坑工程支護結構為例,在有限元計算軟件的基礎上進行了二次開發,成功實現了m法,并結合現場實測資料,使用非線性回歸反分析方法得到了各土層的最合適m值。

綜上所述,已有大量研究者對綜合管廊基坑支護結構的內力、位移等方面進行研究。但總的來看,這些研究所涉及的支護結構多為鋼板樁,由于其剛度限制,難以適用于深厚軟土地區的寬大管廊基坑中。因此,需要對深厚軟土地區的深大管廊基坑及其支護結構的內力進行研究,以驗證和優化相關設計的適用性。本文基于媽灣跨海隧道綜合管廊深基坑工程,將 MIDAS GTS 這一有限元分析軟件,應用于基坑三維數值模型構建和分析中,對基坑開挖和支護的過程進行了模擬,通過計算得到了不同開挖階段內支撐、立柱及地連墻結構內力的變化規律,為后續施工采取相應的變形控制措施提供參考。

1 工程概況

1.1 工程概況

該基坑工程為深圳市媽灣跨海通道工程的一部分,擬建線路位于深圳市南頭半島西北側的大鏟灣(現稱前海灣),原始地貌屬珠江口伶仃洋東部的次一級淺海灣,當時灣口寬約 8 km,灣口水深 3~5 m,灣內水深大部分不足 2 m,灣內水域面積約 20 km2。管廊基坑項目所采用的支護方式為 1 000 mm 厚地下連續墻加 3~4 道鋼筋混凝土內支撐支護,其中第一道內支撐截面為1.0 m×1.0 m,下面的內支撐截面為 0.8 m×0.8 m。大鏟灣段基坑的開挖深度為 18.1~21.8 m,平均基坑寬度為 52.5 m。為保證內支撐的穩定,在地連墻施工完成后,在基坑內部間隔一定距離設置了 3 道臨時鋼立柱,立柱底部采用鋼筋混凝土鉆孔灌注樁,樁徑為 1.2 m,灌注樁打入基坑底部以下 10 m。

1.2 地質情況

工程所在地區地下結構主要由人工填土、第四系全新統海陸交互沉積淤泥、全新統沖洪積黏土、混合花崗巖等組成;位于抗震設防烈度 7 度區,部分沖洪積中砂層在 7 度及以上烈度作用下為液化土層,液化等級為輕微。主要地層介紹如表 1 所示。

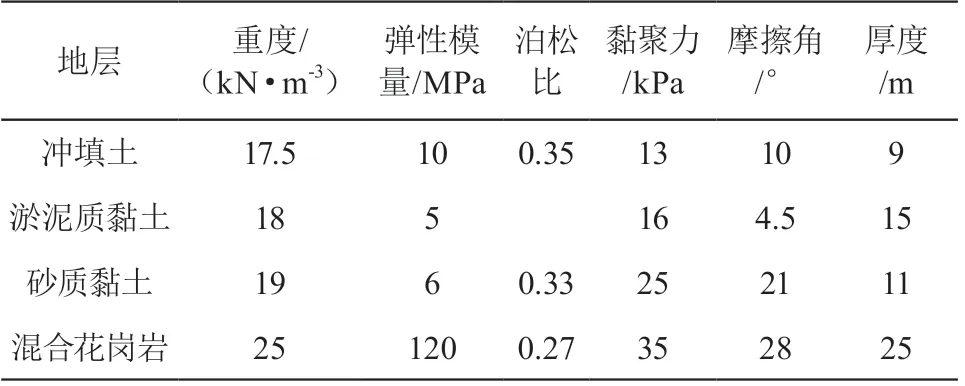

表1 地層情況

此外綜合管廊段與主線共線的 K3+100~K3+290范圍分布斷裂 F3,在主線隧道鉆孔 CW-SD-494、CW-SD-505、CW-SD-512、CW-SD-516 等揭露,結合鉆探及蛇口斷裂組推測而來,為小型伴生斷裂,主要表現為碎裂巖,該斷裂走向北西 50°~55°,傾角約 58°,寬度約 5~10 m,具明顯碎裂~碎斑結構,影響區域巖體節理裂隙發育。

2 模型概況

在本文中,MIDAS GTS-NX 被應用到基坑施工三維模型的建立和分析中,本文所分析的計算域大小為 11 2 m×112 m×50 m,由于管廊基坑較長,故根據分段施工情況,選取管廊基坑的一段,構建施工模型,其中垂直于內支撐方向的邊界為虛擬邊界。對實際工程進行簡化后,模型的地層從上至下分別為沖填土、淤泥質黏土、砂質黏土以及混合花崗巖,層厚分別為 9、15、11、15 m,各層土的物理力學參數如表 2 所示。

表2 計算所用巖土參數表

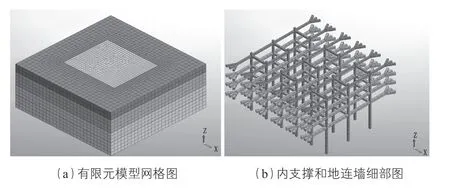

根據地層情況和施工圖紙,建立了如圖 1 所示的基坑分析模型。在該模型中,一維梁單元被用于模擬內支撐及抗拔樁,二維板單元則用于模擬地下連續墻,三維實體單元用于模擬基坑周圍的土體。在建模過程中,根據媽灣隧道綜合管廊深基坑施工的實際情況,施加相應的的邊界條件,主要包括:對y方向上的 2 個側面,對其y方向上的水平位移進行約束,模型中z方向的上表面設置為自由面;而z方向的下表面,則約束其上所有 3 個方向的位移,考慮到地下綜合管廊在實際施工中是分段開挖的,因此在隧道開挖方向,即x方向的 2 個邊界,在建模過程中沒有包含在內,為虛擬邊界。邊界條件施加完畢之后對模型進行重力場平衡。

圖1 基坑有限元模型網格圖及內支撐、地連墻細部圖

在開挖模擬中,施工的模擬主要按照 5 個步驟進行:①施工臨時立柱和地下連續墻;②施工頂層內支撐并開挖第一層土;③施作下一層內支撐并再開挖;④重復支護-開挖過程至開挖至基底;⑤開挖至基坑底部時,澆筑封底混凝土。

3 結果與分析

3.1 內支撐結構軸力分析

對于深厚軟土地區的深基坑工程而言,內支撐的重要性是不言而喻的。由于內支撐的存在,有效地約束住擋土結構(支護樁、地連墻、鋼板樁)的橫向變形,從而可以避免圍護結構、周圍地層及地表發生過大的變形,危及施工和周圍建筑物安全。對于深厚軟土地區的管廊基坑而言,由于管廊基坑寬度、深度較大,鋼支撐雖然其強度高,但是其截面剛度較低,容易發生失穩,不適用于管廊基坑這種對變形控制要求嚴格的情況。相比之下,混凝土支撐的剛度較大,且直接澆筑在地連墻上,所形成的連接節點更為穩固。

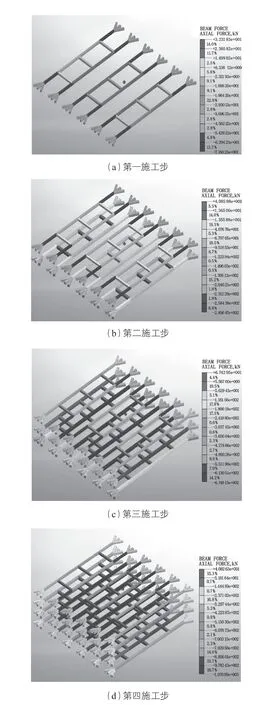

內支撐的軸力、連接方式等對其自身的強度和穩定性影響十分重要,因此需要研究內支撐在施工過程中的軸力變化。內支撐結構軸力隨開挖工況的變化如圖 2 所示。根據圖 2,隨著基坑開挖和施工,第一道支撐開始時最大軸力比較小,最大只有 71 kN;但隨著開挖的進行,逐漸增加,工況 2 時,就迅速增加到了 285 kN;而到工況 3 時,最大為 674 kN;到工況 4 時,最大為 1 049 kN,可以看出隨著開挖的進行,最后趨于平穩,沒有太大的波動。第二道支撐到工況 2 時,最大為 82 kN;到工況 4 時,最大為 1 066 kN。第三道支撐到工況 3 時,最大為 186 kN;到工況 4 時,最大為 1 070 kN。第四道支撐在工況 4 時,最大為 947 kN。從內支撐各部分整體軸力來看,第二道支撐一開始就承擔了較大的軸力,在整個開挖過程中其軸力也是最大的。第三道支撐架設較晚,但其軸力的增長速度很快。第四道支撐一開始就承擔了很大的軸力。從第四施工步的情況看,在基坑開挖的最后階段第一道支撐的軸力較小,因此后三道支撐承擔了主要的水平荷載。

圖2 內支撐結構軸力隨開挖工況的變化

3.2 立柱結構軸力分析

對于沒有中間支撐或約束的內支撐而言,可以看作是一個細長的壓桿。由此一來,除了鋼筋混凝土支撐的強度需要校核外,還需要保證內支撐的穩定性。通過在內支撐中部增加約束就可以提升壓桿的穩定性,這也是立柱的作用之一。此外,立柱還需要承擔內支撐的部分重量。因此,立柱也可以看作是一個受壓構件,其軸力在施工過程的變化對研究其穩定性至關重要。

立柱的軸力變化如圖 3 所示,從圖 3 立柱軸力云圖可以看出隨著開挖工況的變化,立柱軸力整體逐漸增大,第一工況時,正軸力最大為 1 640 kN,負軸力最大為 373 kN;第二工況時,正軸力最大為 4 896 kN,負軸力最大為 989 kN;第三工況時,正軸力最大為 5 641 kN,負軸力最大為 1 676 kN;第四工況時,正軸力最大為 3 208 kN,負軸力最大為 2 393 kN;且軸力正負最大值逐漸從中部和上部向下部轉移,說明內支撐的增加對立柱的軸力影響很大,但整體是趨于穩定的。

圖3 立柱軸力隨開挖工況的變化

3.3 地連墻結構應力分析

在基坑開挖過程中,地連墻結構的應力分布對于地連墻結構的穩定性和結構安全十分關鍵,通過分析內力的變化,可以結合混凝土的強度,判斷地連墻結構是否會出現開裂等影響結構安全的不利情況。在本文中,將通過 Midas GTX-NX 建立支護結構模型,分析開挖和支護過程中的內力變化,各個工況下地連墻主應力變化如圖 4 所示。

圖4 地連墻主應力隨開挖工況的變化

通過圖 4 可以發現:地連墻上的最大壓應力在0.268 MPa 左右,最大壓應力出現在地連墻中部和上部,最大拉應力在 0.145 MPa 左右,其出現位置為地連墻的上部。結合相關設計資料已知,媽灣隧道管廊基坑地連墻混凝土強度等級為 C30,其抗拉強度設計值為 14.3 MPa。可知,地連墻結構出現的最大壓應力和拉應力均遠小于對應的強度設計值,故地連墻結構不會出現拉壓強度不足引起的結構破壞。

4 結論

本文對媽灣跨海隧道綜合管廊深基坑工程進行了數值模擬分析,使用有限元分析軟件 MIDAS GTSNX 建立了基坑三維數值模型,模擬了基坑施工過程,通過計算得到了不同開挖階段內支撐、立柱及地連墻內力的變化規律,得到了如下結論。

1)該基坑圍護結構的內力遠小于強度極限值,結構的強度和安全性有良好的保證,現有的圍護結構施工設計方案可以保證基坑的整體穩定性和施工安全。

2)內支撐的增加對支護結構內力的分布與最大值影響很大,這表明內支撐對基坑的變形有較明顯的控制作用。

3)通過對 4 道內支撐、立柱及地連墻結構內力的模擬,可以得到各支護結構內力的分布情況,可以據此布置監測點,監測基坑的內力和位移變化,并采取相應的施工變形控制措施,確保基坑施工的安全。Q