基于TDLAS的采空區(qū)煤自燃臨界氧氣體積分數(shù)與“三帶”測定研究

景長寶,沈建廷

(陜西長武亭南煤業(yè)有限責任公司,陜西 咸陽 713602)

煤自燃會生成如CO2、CO、C2H4、C2H2等標志氣體[1-4],標志氣體能反映煤低溫氧化和燃燒的程度,隨著煤溫的升高,各標志氣體的生成量會發(fā)生明顯變化,因此,在早期可利用標志氣體的體積分數(shù)變化規(guī)律進行預測預報。

針對采空區(qū)自燃“三帶”的研究,國內(nèi)外不少學者利用CFD技術對采空區(qū)煤自燃“三帶”進行模擬研究。李宗翔[5]為劃分自燃“三帶”,建立了采空區(qū)漏風相關的滲流方程及氧濃度的擴散方程;黃伯軒基于火災氣體的流動規(guī)律,針對采空區(qū)火源點位置,構建了專門的數(shù)學模型[6];馬成軍等[7]對自燃“三帶”的劃分指標進行了更新,增加了浮煤厚度和煤氧化的散熱量。隨著科學技術的發(fā)展,紅外遙感、地質雷達探測等手段[8-10]被廣泛用到煤自燃“三帶”判定。定性而言,“三帶”是客觀存在的,但如何去精確地劃分其范圍,是一個非常復雜的問題。為此,以亭南煤礦4號煤層302工作面采空區(qū)為研究對象,該煤層屬于I類易自燃煤層,通過程序升溫實驗,對煤自燃標志氣體特征及下限氧氣體積分數(shù)進行研究,利用分布式激光檢測氣體系統(tǒng)對采空區(qū)氣體進行實時動態(tài)檢測,分析采空區(qū)自燃“三帶”變化規(guī)律,較全面、系統(tǒng)地掌握高瓦斯易自燃厚煤層綜放開采期間煤層自然發(fā)火規(guī)律,從而確定了綜放工作面采空區(qū)煤自然發(fā)火“三帶”范圍。

1 實驗部分

煤質指標見表1。煤炭低溫氧化程序升溫實驗裝置如圖1。

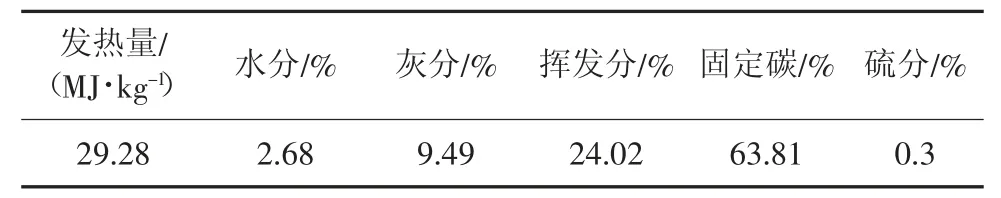

表1 煤質指標Table 1 Coal quality index

圖1 煤炭低溫氧化程序升溫實驗裝置Fig.1 Experimental device for low-temperature oxidation of coal

在不同O2體積分數(shù)下進行程序升溫實驗,確定抑制煤自燃的最大O2體積分數(shù)。根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗,煤自然發(fā)火下限O2體積分數(shù)都小于10%。實驗以1%為間隔,供氧體積分數(shù)由10%依次減小,分別為21%(空氣)、10%、9%、8%和7%。

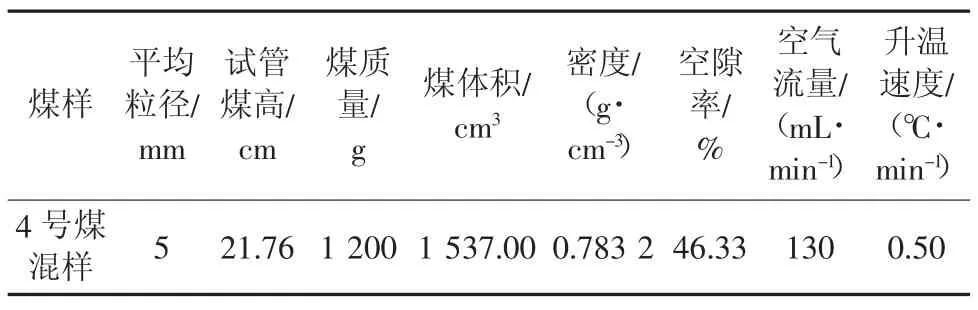

煤樣取自亭南煤礦302工作面輔運巷,實驗前,將塊狀煤外殼去掉,取心粉碎,選取粒徑為0~<1、1~<3、3~<5、5~10 mm的4種煤樣共計1 200 g,真空密封保存。為反映不同粒徑對煤自燃的影響,選取4種粒徑質量比為1∶1∶1∶1的混合煤樣來進行測試。具體實驗條件見表2。

表2 實驗條件Table 2 Experimental conditions

2 采空區(qū)自燃“三帶”測試方案

激光檢測氣體系統(tǒng)所基于的理論是不同的分子原子對不同波長光的吸收性差異。常用的“三帶”監(jiān)測方法有氣相色譜法、激光氣體監(jiān)測法、光纖測溫法等,氣相色譜結合束管抽測,是相對傳統(tǒng)的監(jiān)測方法,而利用激光氣體檢測技術,可實現(xiàn)對采空區(qū)的氣體在線檢測。

工作面采空區(qū)自燃“三帶”測點布置方案示意圖如圖2。采空區(qū)中部布置2個測點,上隅角和下隅角各設1個測點,由于是實時監(jiān)測,數(shù)據(jù)較多,僅選取部分具有代表性的參數(shù)進行分析。

圖2 302工作面采空區(qū)自燃“三帶”測點布置方案示意圖Fig.2 Schematic diagram of the layout plan of the“three belts”measuring point for spontaneous combustion in the goaf of the 302 face

3 測試結果

3.1 標志氣體特征

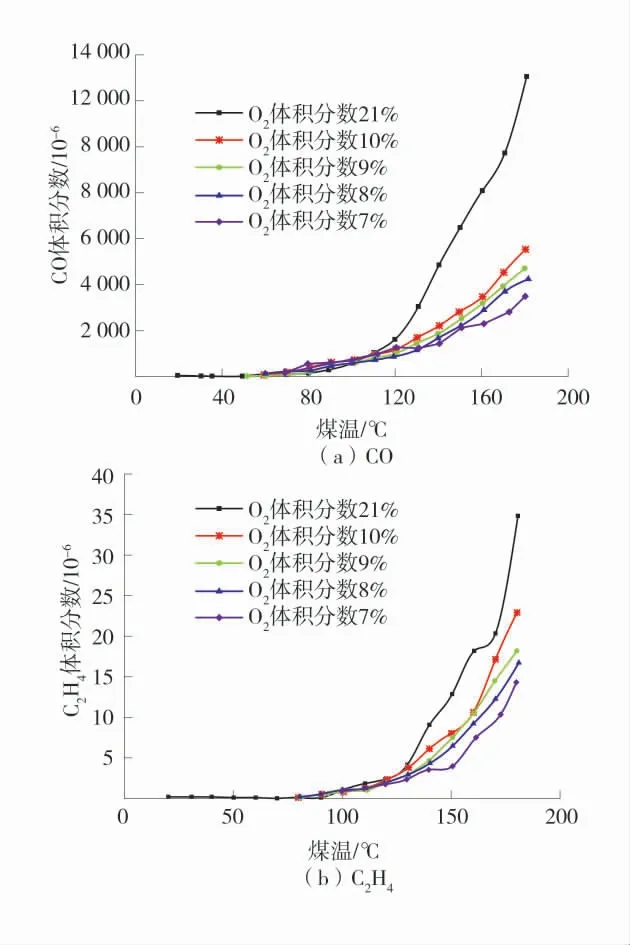

不同供氧條件氣體產(chǎn)生量曲線如圖3。在空氣條件,隨煤溫的升高,CO產(chǎn)生量近似指數(shù)型增加;煤溫在100℃以前,O2體積分數(shù)7.0%、8.0%、9.0%和10.0%條件下CO產(chǎn)生量與空氣條件下幾乎一致,煤溫在100℃以后,CO產(chǎn)生量隨O2體積分數(shù)的降低逐漸平穩(wěn)。

圖3 不同供氧條件氣體產(chǎn)生量曲線Fig.3 Gas production curves under different oxygen supply conditions

煤快速氧化的一個重要特征是C2H4的出現(xiàn)。由圖3(b)可以看出,煤溫在150℃以后,C2H4產(chǎn)生量快速增加,相對于空氣供氧條件下,低氧下C2H4產(chǎn)生量斜率較小。且首次檢測到C2H4的溫度延遲了10℃左右,C2H4產(chǎn)生量隨O2體積分數(shù)的增加逐漸升高。

3.2 下限O2體積分數(shù)

由阿倫尼烏斯方程,任意溫度耗氧速率與反應速率為:

通過對式(1)處理得到ln Cout與1/T的關系為:

式中:S為煤樣罐的底面積,m2;L為煤樣罐的高度,m;k為單位換算系數(shù),22.4×109;vg為氣體流速,m3/s;Cout為煤樣罐出口的CO體積分數(shù),10-6。

對亭南煤礦4號煤層在不同溫度下CO體積分數(shù)進行計算擬合,得到的不同O2體積分數(shù)ln Cout與1/T的關系(圖略),ln Cout與1/T斜率發(fā)生突變點對應的溫度為臨界溫度。得到亭南煤礦4號煤層不同O2體積分數(shù)(21.0%、10.0%、9.0%、8.0%、7.0%)發(fā)生變化的1/T分別為0.002 792、0.002 716、0.002 680、0.002 644、0.002 610,對應的溫度為85、95、100、105、115℃。

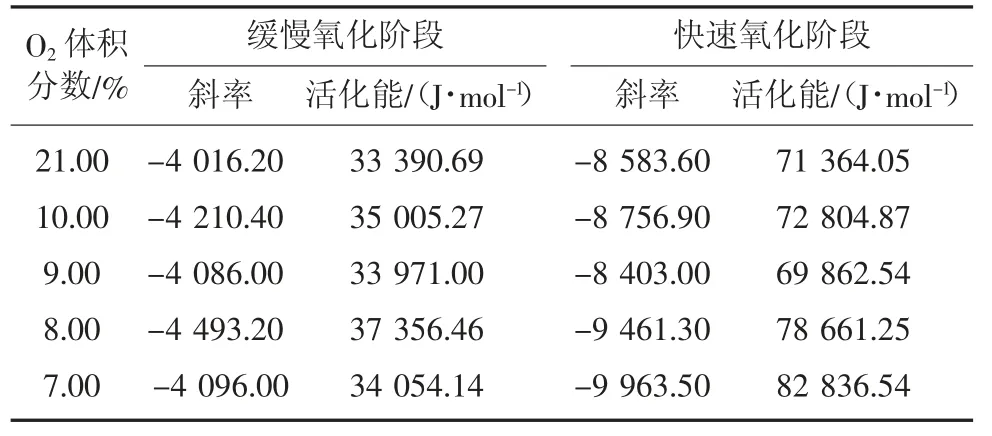

臨界溫度隨O2體積分數(shù)的變化趨勢如圖4,不同供氧條件下煤樣動力學參數(shù)見表3。

圖4 臨界溫度隨O2體積分數(shù)的變化趨勢Fig.4 Variation trend of temperature with oxygen concentration

表3 不同供氧條件下煤樣動力學參數(shù)Table 3 Kinetic parameters of coal samples under different oxygen supply conditions

臨界溫度隨O2體積分數(shù)的減小而增大。在不同條件下,O2體積分數(shù)7.0%下自燃臨界溫度最高,比空氣氛圍高出30℃,比O2體積分數(shù)8.0%下高出10℃,說明O2體積分數(shù)為7.0%時,煤加速氧化階段難發(fā)生。在快速氧化階段,O2體積分數(shù)大于9.0%時,斜率絕對值幾乎不變,活化能為70 kJ/mol左右;O2體積分數(shù)為8.0%和7.0%時,斜率絕對值分別增加1 058、502,活化能分別增加8 799、4 175 J/mol。因此,亭南煤礦4號煤層自燃臨界O2體積分數(shù)為8.0%。

3.3 實測氣體特征

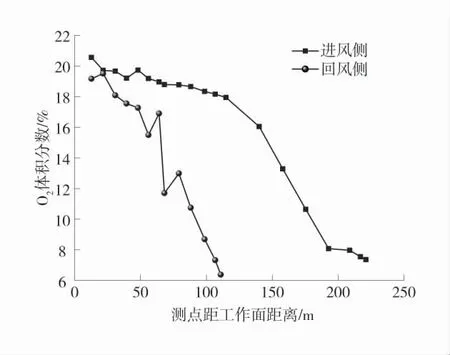

根據(jù)以上實驗結果,亭南4號煤層采空區(qū)自燃“三帶”劃分依據(jù)為:①散熱帶:O2體積分數(shù)>18%;②氧化帶:18%≥O2體積分數(shù)≥8%;③窒息帶:O2體積分數(shù)<8%。

進回風側O2體積分數(shù)隨埋深變化曲線如圖5。亭南煤礦302工作面進回風側O2體積分數(shù)隨測點距工作面距離的增加而減少;在回風側,28 m時O2體積分數(shù)為18.0%,105 m時O2體積分數(shù)下降至8.0%;而在進風側,測點距工作面距離為115 m時O2體積分數(shù)首次降到18%,測點距工作面距離為208 m時O2體積分數(shù)下降到8.0%。

圖5 進回風側O2體積分數(shù)隨測點距工作面距離變化曲線Fig.5 Change curves of O2 concentration on the inlet and return air side with the distance between measuring point and working face

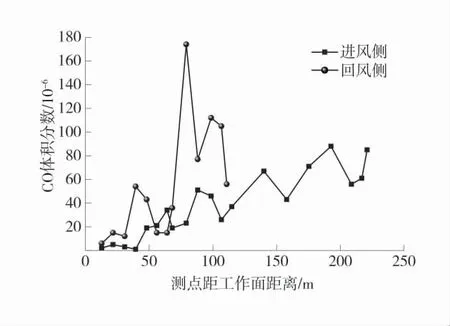

進回風側CO體積分數(shù)隨測點距工作面距離變化曲線如圖6。在回風側,采空區(qū)CO體積分數(shù)隨測點距工作面距離增加呈現(xiàn)波動性變化。測點距工作面距離約12 m時CO體積分數(shù)約為6×10-6;當測點距工作面距離在70~100 m之間,CO體積分數(shù)達到最大值174×10-6,此時O2體積分數(shù)為13%左右,表明此時漏風速度適宜,CO產(chǎn)生量增加。隨后CO體積分數(shù)逐漸降低,測點距工作面距離為110 m時O2體積分數(shù)為6.5%,CO體積分數(shù)為56×10-6;進風側具有相似的規(guī)律,但CO體積分數(shù)較小。

圖6 進回風側CO體積分數(shù)隨測點距工作面距離變化曲線Fig.6 Change curves of CO concentration on the inlet and return wind the distance between measuring point and working face

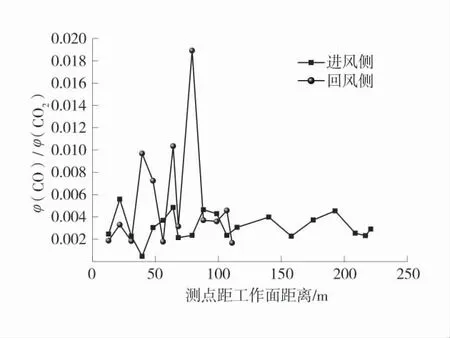

進回風側φ(CO)/φ(CO2)比值隨測點距工作面距離變化曲線如圖7。在進風側,隨測點距工作面距離的增加,φ(CO)/φ(CO2)比值呈現(xiàn)周期性上下波動;而在回風側先增加后減少,在測點距工作面距離約75 m時達到極大值,處于氧化帶,氧化反應劇烈,隨著采空區(qū)的進一步深入,逐漸進入窒息帶,φ(CO)/φ(CO2)比值降低。

圖7 進回風側φ(CO)/φ(CO2)比值隨測點距工作面距離變化曲線Fig.7 Change curves of CO/CO2 ratio on the inlet and return air side with the distance between measuring point and working face

進回風側CH4體積分數(shù)隨測點距工作面距離變化曲線如圖8。因亭南煤礦為高瓦斯礦井,采空區(qū)CH4體積分數(shù)較高,CH4體積分數(shù)隨著測點距工作面距離的增加而增大,進回風側CH4最高體積分數(shù)分別為39.526%、52.096%,且大部分為游離瓦斯,極小部分由氧化反應產(chǎn)生。

圖8 進回風側CH 4體積分數(shù)隨測點距工作面距離變化曲線Fig.8 Change curves of CH 4 concentration on the inlet and return air side with the distance between measuring point and working face

3.4 采空區(qū)自燃“三帶”劃分

為得到亭南煤礦302工作面采空區(qū)“三帶”特征,統(tǒng)計了4個相關采空區(qū)“三帶”數(shù)據(jù)作對比研究,采空區(qū)“三帶”對比分析見表4。

表4 采空區(qū)“三帶”對比分析Table 4 Comparative analysis of the“three belts”in the goaf

亭南煤礦302工作面采空區(qū)“三帶”具體為:進風側散熱帶、氧化升溫帶、窒息帶分別為0~115 m、115~210 m、大于210 m;回風側散熱帶、氧化升溫帶、窒息帶分別為0~28、28~105、大于105 m。另外,通過對比1#~4#采空區(qū)“三帶”數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在進風側302工作面采空區(qū)散熱帶寬度大于1#~4#,回風側較小,進回風側氧化升溫帶最大寬度較小,“三帶”整體向采空區(qū)深部移動,主要因為采空區(qū)遺煤和鄰近煤層解吸出來的CH4氣體沖淡了O2體積分數(shù)。

4 結 語

1)通過分析亭南煤礦4號煤層自燃過程中氣體產(chǎn)生規(guī)律及在不同O2體積分數(shù)下的煤自燃特性,得到亭南煤礦4號煤層下限O2體積分數(shù)為8.0%。

2)采用現(xiàn)場測試方法,利用O2體積分數(shù)劃分了采空區(qū)自燃“三帶”,得到亭南煤礦302采空區(qū)進風側氧化帶較寬,最大寬度為95 m,距工作面下隅角較遠。回風側較窄,為77 m,距工作面上隅較近,且進風側的氧化帶寬度大于回風側;

3)通過對比1#~4#采空區(qū)“三帶”數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在進風側302工作面采空區(qū)散熱帶寬度大于1#~4#,而回風側寬度較小,進回風側氧化帶最大寬度均小于1#~4#,“三帶”整體向采空區(qū)深部移動。