譚盾沉浸式劇場音樂

——《水樂堂·天頂上的一滴水》“實景”音樂思維評析

銀慧軍 徐志博

(上海師范大學 音樂學院,上海,200234)

一、“水樂堂”溯源

《水樂堂·天頂上的一滴水》以“建筑音樂”立意,強調音樂與空間布局的互動性。在這部作品中,“水樂堂”成為盛放音樂材料的有機容器,多元性的聲音材料在這里發生化學反應。建筑空間被音樂賦予節奏與聲音表現,二者之間拆除藝術隔斷,互為輔助,最終共同訴諸視聽的藝術表達。水樂堂從建筑理念上來看,它融合西方現代的實用功能性理念“包豪斯”(Bauhaus)①與譚盾所倡導的傳統古建筑改造理念“明豪斯”(Minhaus)②,即在原有的木結構基礎上將鋼結構作用于底層進行支撐。建筑本身采用連續的空間設計,通過玻璃墻的隔斷與聯通,室內外空間延伸為一體,水樂堂與對岸的圓津寺院形成空間上的互動。中庭全新概念之“頂”的設計成為演出過程中激活整個劇場的主導聲音裝置。

在作品中,譚盾將傳統音樂材料形式與工藝屬性材料進行融合,建筑成為發聲的樂器裝置與音響結構的組成部分。依托“水樂堂”建筑空間的布局巧思,作品中形成場中不同位置發生源之間的音響碰撞,從而構筑完整一體的音響空間場。在傳統音樂創作中,樂音運動總是作為創作和表演的主體而存在,而演出中的其他表現手段則是更多作為一種客觀介質或輔助形式,如演出舞臺、演出環境、演出人員、現場聽眾和其他媒介手段等。在水樂堂的實景音樂理念中,受傳統音樂束縛已久的關系得以掙脫,音樂演出中主客體的角色身份發生巨大的轉變,演出的形式與內容不再分離。承載藝術表演的建筑空間——“水樂堂”本身成為與音樂不可分割的運作主體。水樂堂如同一個巨大的發聲裝置容器(圖1),建筑的每一個部分都可以作為一件獨特的樂器而參與到作品聲音材料的構成中,鋼梁組成的柱子、鋪滿水的地板、經過藝術加工的合金樓梯、由純銀打造的穹頂等。通過這些特殊的建筑聲音材料的設計,使水樂堂成為一座真正能夠與音樂形成主體化互動的建筑空間,演出舞臺不再作為一件單純的表演形式容器而存在,而是真正參與到音樂建構的過程中。

圖1 水樂堂演出空間布局實景 譚盾朱家角工作室實錄

在整部作品中,依托建筑為主體的聲音材料利用空間分布形成全新的材料排列組合方式[1]124,它們以不同的聲音呈現狀態雕塑于水樂堂之中,以縱橫交織的多元聲響流動形態建構起一座巨大的“音場”。針對這座富滿奇思妙想的音樂建筑和作曲家譚盾富有靈性的創作思維的探索,筆者將對這首作品的主要材料形態與材料運作路線進行剖析。

二、“水樂堂”的實景化建構

1.材料分析

(1)不同屬性的聲音材料

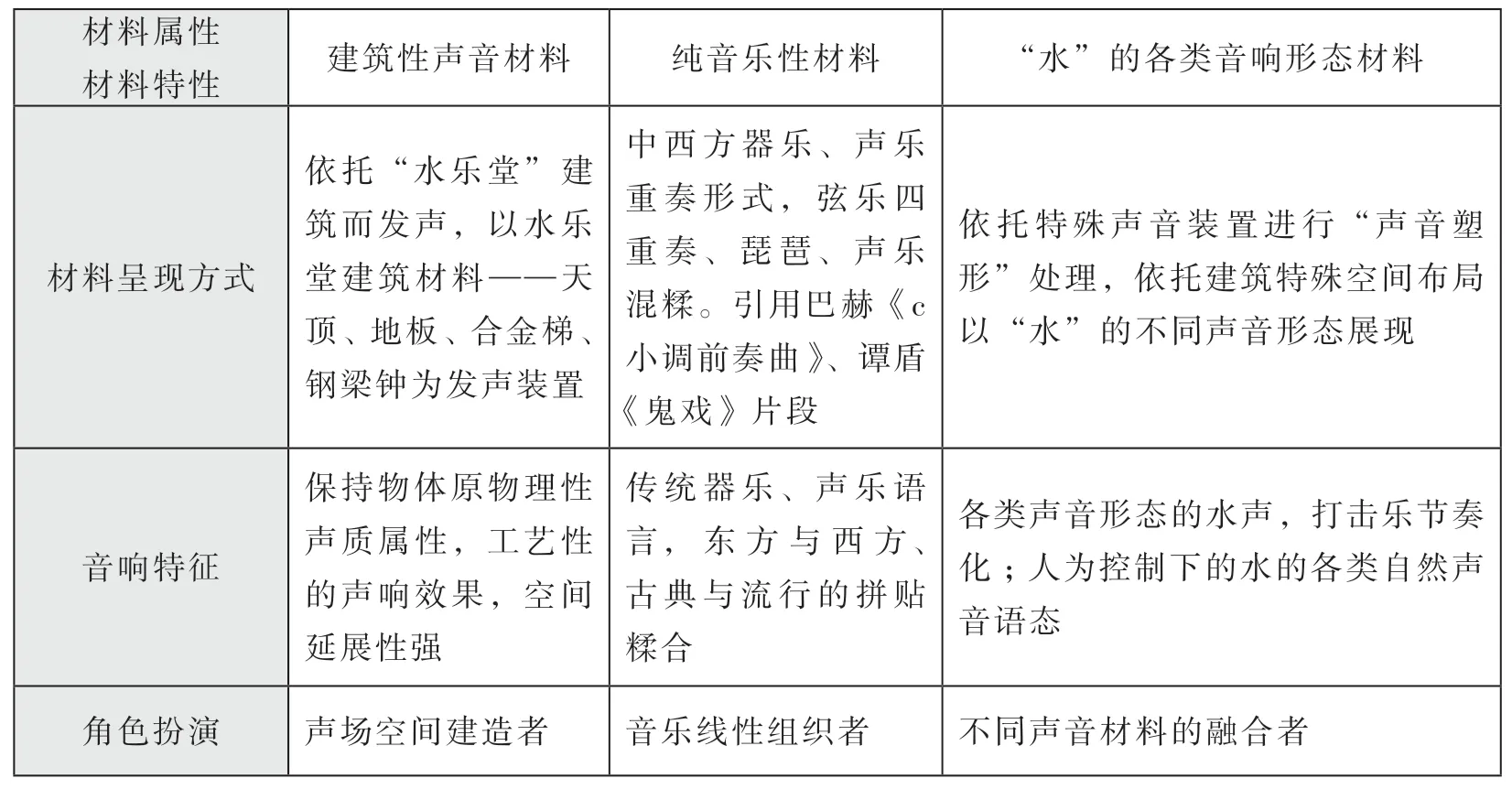

按照聲音材料的發聲屬性與效果進行材料分類,整首作品的材料可以分為三類:建筑性聲音材料;各種聲音形態的水材料;以中西方器樂、聲樂形式、古典流行混糅的純音樂性材料。這些音樂材料以不同樣式的音響效果展現于水樂堂中,共同構成水樂堂內部得以運轉的原始聲音素材(見表1)。

表1 聲音材料分類表

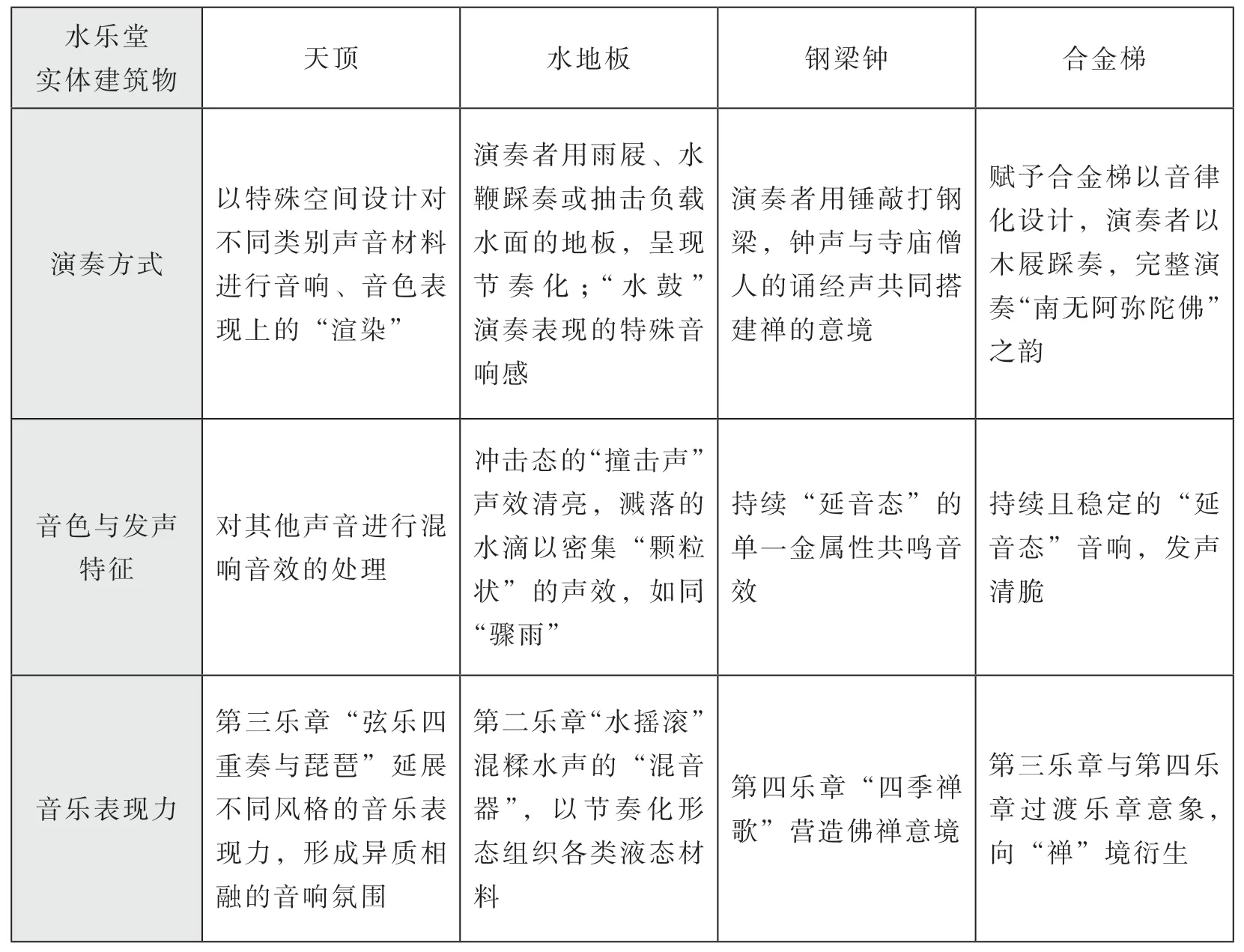

第一類聲音素材為水樂堂本身的體鳴質材料,它們是作曲家和建筑設計師工藝性與藝術性融合的產物,發聲主要依托于物理性撞擊,音響帶有自然物體的發聲屬性,這些體鳴性樂器按照建筑空間分布于水樂堂建筑骨架的各個結構點。這類聲音材料依托建筑形態而存在,因此在聲音展現上自然也帶有空間感。建筑的空間狀態即為聲音的呈現狀態,它們在整部作品中充當聲音空間組織者的角色。依托建筑而存在的發聲裝置主要由天頂、地板、合金梯、鋼梁鐘構成,它們按照建筑空間設計的合理分布,在聲音空間上以全方位的立體狀態展現,在聽覺上形成特殊的聲場結構(見表2)。

表2 “水樂堂”建筑發聲裝置

作為承載表演藝術的空間,因譚盾音樂藝術的特殊性,使得水樂堂建筑有機會可以進行角色轉換,其不再是常規意義上容器式的客體,而是成為表演中的主體,建筑的每個部分皆可成為一種發聲器。作品中特制的聲音裝置、聲學場空間設計、表演藝術、跨媒體技術等都成為作品音樂空間性思維的架構手段。

天頂葫型出水口通過控制水量而形成獨特律動的“節奏音型”,呈現出不同的聲響狀態,成為整部作品運作機制的核心。從某種意義上來看,它引導作品每個部分的聲音運動狀態。水樂堂天頂是在原有老宅天井上加蓋而成,天頂以獨特的月弧形設計而成,中央頂部設置有葫型出水口,材質上為全純銀打造,天頂的獨特設計擴展聲音在水樂堂內的反射效果,使任何裝置發出的聲音都可以彌散于整座水樂堂。加蓋的天頂形成前后樓棟一體的設計,使得室內外空間進一步延伸為一體,為聲音的運動展衍提供充足的發揮空間。

水地板與穹頂一樣,作為特殊的演出發聲裝置而存在,譚盾在他的水樂堂中將原來僅僅只充當音樂承載形式的舞臺轉化為音樂組織的一部分。水地板通過演奏者的踩奏,使得雨屐、水聲、水鞭、地板聲恍若一面巨大的“水鼓”,形成富有規律狀態的聲響節奏(圖2),它們在第二幕“水搖滾”中扮演著極其重要的角色。在這首作品中,鋼梁鐘被譚盾賦予特殊的角色意義,其金屬性體鳴音色以“鐘聲”的音響狀態貫穿全作,引導所有空間聲音的振動。在四個樂章的演出中,時而嘹亮轟鳴,時而清脆高亢,譚盾以它為聲音象征物體現出東西方文化意境。在作品第一幕中,鋼梁鐘布滿工業化的藝術痕跡與聲音效果代表現代西方的工業文明,這種獨特的金屬聲音材料游走于東西之境以及現代與過去之間,成為意境時空轉換的主導材料。

圖2 “水搖滾” 譚盾聽音尋路的博客

水樂堂內部階梯以金屬而制、插入墻面而成,譚盾將階梯進行音律化的設計,使它在鳴響之時能夠奏出梵音“南無阿彌陀佛”之韻。在作品第三幕中,琵琶與弦樂四重奏的交響落下帷幕,原本由僧人念誦的佛韻被音梯金屬質感的音色所取代,樂音化的金屬合金階梯奏響的梵音之聲作為連接,將琵琶與弦樂搭建的聲音交響過渡于平靜之中,兩幕意象最終通過音梯獨特的音韻意境得以完美契合。在作品第四幕中,女演員用木屐踩奏的佛韻以點質音響的狀態呈現,此處材料作為音響空間的銜接段,打通原本相互隔離的聲音空間。玻璃門被推開,水樂堂與對面佛寺雖隔著百米小河,但通過金屬階梯奏響的佛韻與對面河舟僧人的念誦,實現聲音空間上的互動。此處以金屬音梯作為禪韻的聲音導引,使視聽空間得以展開,聲音的空間銜接將原本分割的兩座建筑巧妙互通,這是譚盾在空間上的獨特處理手段。這種空間處理方式同時也映照佛家禪宗的“佛本無界,禪由心生”之意,實現“禪”的意象呼應。

(2)核心材料“水”的運用

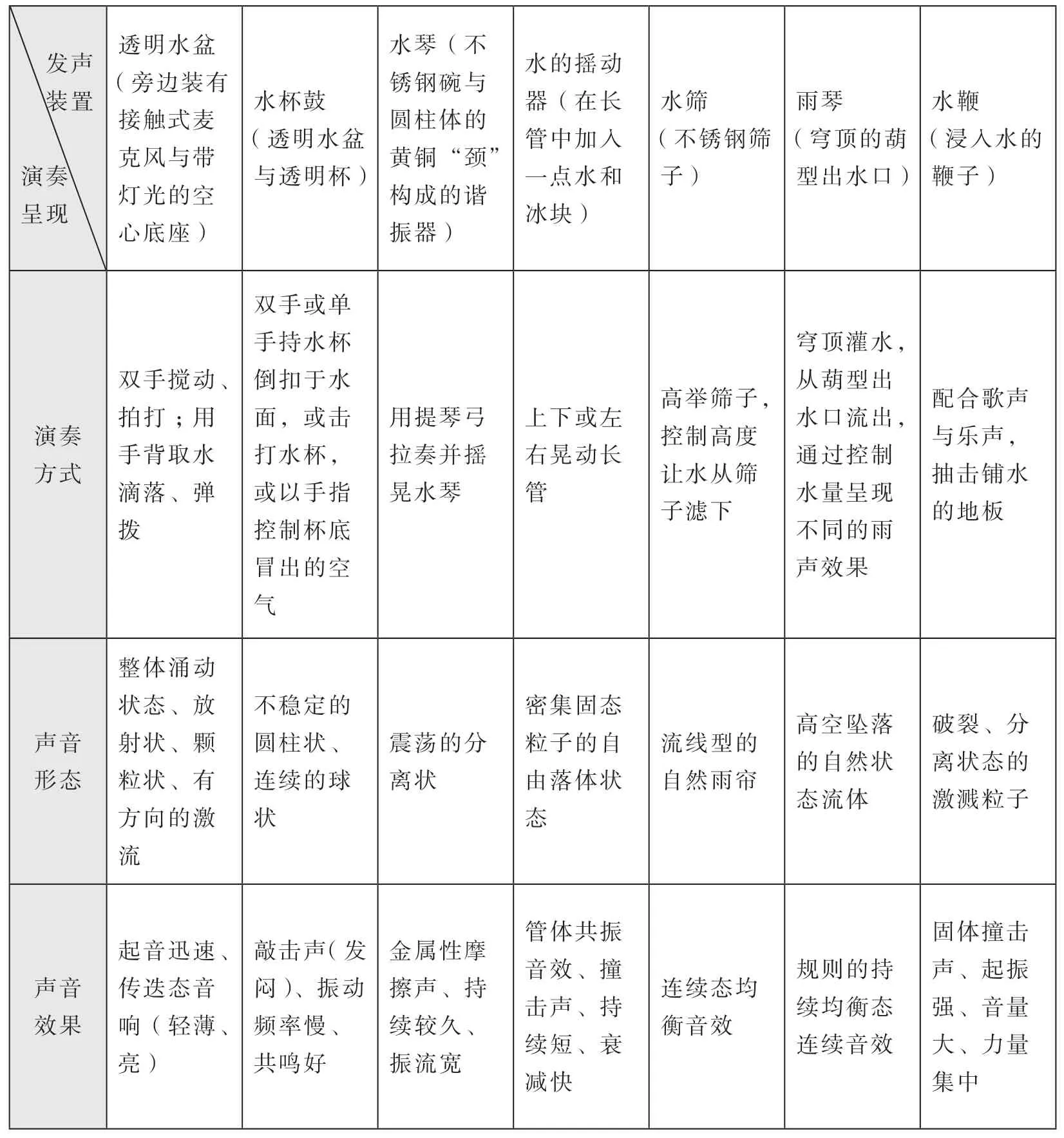

在譚盾的諸多作品中,都能看到他對于“水”這種自然界中再普通不過的物質形態的熱衷。在他的創作中,水這種看似無形的物質可以轉化為各式各樣的聲音形狀,體現他所追求的“有機音樂”。在作品《水樂堂·天頂上的一滴水》中,“水”作為主要的自然聲音素材,在水樂堂建筑結構與聲音裝置的處理下進行塑型的處理,譚盾將自然的“水”聲經過形態上的變化可以在音樂發展過程中達到更好的效果。如譚盾所言:“頂棚的天頂可以演繹和風細雨,也可以演繹莎士比亞的狂風暴雨,水地板可以承載滴水穿石、踏水行歌的水搖滾。”[2]

從表3所見,作曲家應用不同的聲音裝置將水塑造成不同的聲音視聽形態,它們以點型、流線型、氣泡型等狀態貫穿于作品的全局(見圖3),訴諸作品的意涵表現。從整體上看,“水”材料自身具備著某種聲音發展邏輯,這種邏輯也與作品整個發展過程相合,即“自然水聲——打擊樂效果的水聲——水樂器的重奏與合奏——點滴型自然水聲”。不同形態的水產生不同的音響、音色效果,這些獨特的音色材料被用在作品的不同演出部分,與其他音樂材料共同發揮作用。

表3 “水”樂器

圖3 水“樂器”演奏 “水樂堂”工作室公共相冊

在第二樂章“水搖滾”中,臨江玻璃門打開,河水涌入水樂堂,水樂堂內外融為一體,此處譚盾將所有的聲音材料都進行節奏組織,演奏員用雙手連續拍動,同時加進水鞭。鞭子撞擊地板激起的水聲散布于整座空間之內,水樂堂仿佛化身為水的混音器,水形態以“擊水聲”的效果存在,與人聲、弦樂、打擊樂共同運作,在各個節奏聲部層進行特殊處理,呈現出打擊樂重奏的效果,此處水材料被變形為一件打擊樂器,與其他樂器聲部呈現同質化的狀態。

在作品第三幕“弦樂四重奏與琵琶”中,整個聲場氛圍都存在一種“鬼氣”。譚盾運用拼貼的手法,將他之前的代表作《鬼戲》的一些元素貫穿于其中,這里的水形態主要運用水琴得以呈現。水琴是由一個不銹鋼的碗或盆構成的諧振器,演奏者用提琴弓摩擦其頸部,使容器內的水聲共鳴,在演員搖動下產生出“鬼魅”般的聲音特效。這種聲效通過水樂堂特殊的空間設置而傳播,化身為聲音的背景材料。該材料配合民歌、巴赫主題、石頭打擊樂共同營造出一幅多重聲音元素雜糅的鬼域圖景。

對于水而言,可以控制的是聲音的響度,作曲家通過改變水流的形態,實現音響效果的控制,使其始終以變形展開的方式遞延。[3]經“變形”處理的水的各類形態材料同時也為作品中眾多風格屬性互不相融的聲音元素起到融合的作用。例如,上述所提鋼梁鐘、音梯、水地板等建筑性的固態材料,它們的音色與音響仍保留著原物體的聲音特性,而作品中純音樂形態的材料則是以傳統音高組織邏輯出發構建,二者在性質上實難達成統一。因此,譚盾通過對“水”形態的控制,讓“水”作為粘合材料,使這兩種性質全然不同的材料得以相融。

2.“水樂堂”結構分析

從上述分析我們不難看出,譚盾在構建整部作品時,將不同屬性的聲音材料混置于同一空間內,讓它們以各自的聲音狀態運行,發揮出它們本身獨特的聲音效果。

分析作品可歸納為三個層次:第一,現象性的表征分析,即對作品進行不同視角的觀察,然后對其某個側面或者整體進行表征概括。第二,剖面分析,即對作品的內部組織材料進行解剖,對其核心的組織材料進行剖析。第三,是建立在前兩個層次之上的深層分析,要對作品材料的組織及運行過程進行探索,從“組建”材料的邏輯出發,對作品運行邏輯進行窺探,同時要結合前述作品“形”的分析,對作品進行形而上的表現意象及作曲家的創作理念進行提煉和總結。如前述所言,譚盾在其作品中使用風格以及屬性相差如此之大的不同聲音材料,那么,如何對這些材料進行組織和結構,讓它們按照一定組織邏輯形成特定的藝術意向?這就成為作曲家所要考慮的首要問題。譚盾在這首作品中提出實景建筑音樂的創作理念,將音樂從時間性維度中拓寬到空間性維度的表現,以建筑實景輔助音樂呈現,將所有的音樂材料囊括于容器——“水樂堂”之內,賦予建筑以聲音表現。“水樂堂”的實景建筑空間構成材料在運行過程中的組織力,音樂與建筑利用空間實現互動的效果。多種屬性的聲音材料在水樂堂空間的主導下形成新的排列組合方式[1]123,共同作用于作品所要呈現的審美意象。

水樂堂是一座真實的實景空間舞臺。一方面,它同一般音樂廳或表演場地一樣作為整個實景演出的載體;另一方面,它作為音樂不可缺少的主體,充當著材料構成者、組織者、呈現者的角色。不同屬性的材料與多元文化元素在水樂堂空間中進行糅合與重新組織加工,獨特的空間布局與空間轉換處理引導聲音材料的運作,不同形態的音響組織彼此搭配組合,構成新的排列組合方式,從而形成特定藝術指向的多重音響意涵。在作品的四個樂章中,譚盾對不同組合聲音素材和水樂堂實景建筑的相互作用,構建作品不同的虛實意境。

表4 為四個樂章的實景建構方式,在第一樂章“禪聲與巴赫”中,鋼梁鐘被敲擊,以原始聲音狀態率先在水樂堂空間內延展,此時的樂堂猶如一個巨大的共振容器,由于樂堂特殊的空間設置與反射效果呈現出網狀“蔓延”的聲音態勢,經水樂堂每一處空間“過濾”后,呈現出不同的“音調”變化,或被吸收變得稀薄,或被水面反射后與水匯合為環繞的混響效果,或與其他金屬物體同頻共振,以更強的運動狀態發展。

表4 樂章結構圖

鐘聲為佛而鳴,為眾生而響,“晨鐘暮鼓”在佛意上有“喚醒”之意,經水樂堂的空間運作后,這一聲音材料的符號化意涵被凸顯出來。單一的聲音材料在空間的不同位置經過加工后以不同的形態重新呈現,是空間賦予聲音以新的意涵。鐘聲“喚醒”這段禪與巴赫的對話,臨江玻璃門開通后,打通水樂堂內外空間的隔斷,音樂表現空間得以拓展,聲音時空的錯置手法將新的聲音意涵納入進來。對岸圓津禪寺的禪僧吟唱與水樂堂內的巴赫音聲從并置分離再到同步呼應,從風格上看,這兩種音樂語言截然不同,水聲音材料的引導將這兩種語言空間的隔斷得以打通。當對面圓津禪寺的禪僧吟唱聲傳來時,演奏者將手掌伸開進入水中,用手背取水滴落,水形態以水滴狀呈現,此處并沒有將水聲做節奏化的處理,而是采用水本身自然“語態化”的方式,展現人為控制下水的自然運動。自然的水流之聲也恰與佛韻禪意達成意象聯通,同時將禪韻與禪意引入水樂堂的空間并組織邏輯,使原本不在同一空間內的聲音在屬性上可以找到依存。水樂演奏者雙手規律地擊打水面,形成“純音樂”化方式的打擊樂節奏,與弦樂形成發展上的呼應,使巴赫音聲融為一體。水樂堂內部水材料的變形處理手法使得兩個時空內的聲音意象實現聯通,巴赫與禪韻在水材料的交織糅合之下實現神奇的流動,兩種截然不同的音響效果完成了交織,架起東西之韻的溝通橋梁。

從圖4效果可以看出,水、禪聲、巴赫這三種看似完全不相容的聲音形式,最終通過水樂堂空間重新組織和結構,形成作品內容與藝術表現一體化的獨特聲音形式。

圖4 作品第一章“禪聲與巴赫”演出實景 “水樂堂”工作室相冊

在第三樂章“弦樂四重奏與琵琶”中,譚盾將多元色彩風格的聲音材料進行糅合,營造一場“鬼魅之象”。在這個樂章中,譚盾運用其多媒體音樂作品《鬼戲》中的一些手法。在聲音材料的使用上,他使用新的發聲手段開發傳統器樂音響、音色的表現力。如在琵琶演奏中,運用指甲的正反撥弦、手掌擊弦、拍打琴體等演奏技法來塑造鬼魅的音響氣息。在樂隊編制上,這個部分使用中國民族樂器、西方樂器、水聲音裝置的樂器、建筑體鳴樂器等,這些聲音材料的音色與音響屬性差異非常之大,要使它們彼此之間聯通一體、共同作用,并且呈現對位或重奏化的聲音效果,這取決于“糅合”的手段和方式。

弦樂四重奏奏響的巴赫音聲與琵琶演奏的民歌主題作為這個樂章的線性主導材料而存在,它們之間以橫向連接的方式產生“對話”,其他音色則更多表現為縱向上的“渲染”。譚盾在處理這樣的音色銜接時,讓弦樂器借鑒琵琶如撥、掃、止、亂的演奏手法,使它們產生音色上的融通感。譚盾獨創的水樂器聲音裝置如水鑼、水琴等,以點描態的手法起到異質音色疊置的作用,在整體音色統一的基礎上,凸顯聲響的形意感。這個部分譚盾將歌、舞、樂的藝術表現方式有機融通,充分發揮水樂堂建筑的視聽空間作用。人類與自然、未來與過去、西方古典與中國傳統在這個部分實現跨時代、跨文化的對話。

譚盾在各樂章中還采用拼貼的手法,對不同中西風格的音樂素材——巴赫、禪音、民歌、說唱等進行融合,從地域性、時代性、文化性的角度出發建立一種包容性的“跨越”對話形式。“水”作為原始的自然聲音素材,經過譚盾設計的各種聲音裝置,形成不同視聽覺效果的藝術意象。在各樂章中與不同的建筑聲材和音樂素材進行組合,為各樂章“形”與“意”的建設起到非常重要的作用。

水樂堂本身為包豪斯與明豪斯風格的建筑設計,水與建筑本身的“聯結”,使得無論是從視覺還是從聲場空間來講,都成為“表演”的絕佳舞臺。作為承載表演的空間,譚盾讓水樂堂成為表演的參與主體,建筑的每一部分都可以成為發聲的“樂器”,水與建筑組合為一件完整的“樂器”,演奏者通過不同的演奏方式——水地板踢踏舞、紅綢擊水、水鞭抽擊、天頂水琴瀑布,從而為觀眾帶來沉浸式的完美體驗。

三、結語

譚盾通過改變原感知過程中“聲源—媒介—受眾”三者的屬性,使它們之間的聯通關系發生較大的變化,完成實景音樂的建構。在聲源角度,他將建筑中的一切實體材料都作為新的“樂器”,如天頂、鋼梁鐘、音梯、地板等等,它們擴展音樂的聲音屬性,使不同樣式的聲音有機融合,為聽眾帶來直接的感官沖擊。

在媒介上,他充分運用水樂堂的空間媒介作用,讓各種聲音素材能夠最大程度地延展它們的“表現力”。在演出時,玻璃門的打通和隔斷可以改變水樂堂的聲場環境。打開玻璃門的隔斷,水流便將兩岸連接起來,對面圓津禪寺的佛音便與水樂堂內的巴赫音聲產生“對話”的時空意象。此時聲場為自由式的直達聲場,聲音可以向內外輻射聲波,使兩種風格的音樂互相流通,達成不同地點發聲源的遠距離鏈接。在大多數情況下,玻璃門都以封閉式的混響聲場存在,此時空間的延展力極強,特殊建筑材料的聲波反射作用使得各類形態的聲音效果都能夠獲得極強的“混響”,仿佛水樂堂將一切聲音素材進行重新加工塑型。在水樂堂中,傳統音響、音色表現力的寬度得以拓展,它們呈現點、線、塊、面、網等多種音響形態,或作為氛圍烘托,或被節奏化處理,或作為主要的組織材料而形成鮮活的動態音響。

在傳統音樂體裁中,欣賞者與音樂的關系通常建立在一種聽覺符號的連接中。聽眾與表演者的連接是通過客觀的“聆聽”體驗而接通的,大多數音樂廳演出也基本沿襲古典以來的聆聽規范,即“觀眾席保持安靜、一切設備全部關閉”。在這種規范下,聆聽者與音樂表演者、舞臺的互動關系是依靠每場結束后的“掌聲”來維系的。而在這部實景建筑水樂中,古典以來的聆聽規范被徹底打破,受眾在演出中與音樂、表演者、舞臺的關系得到強化。在演出過程中,一層的觀眾席與舞臺幾乎連為一體,席水而坐的觀眾可以獲得最佳的感官體驗,擊打水面、踢踏水面,水能夠將觀眾的情緒與舞臺的表演氛圍銜接為一體。燈光、舞臺、音響設備、體鳴樂器等視聽覺投射介質與水樂堂建筑空間相互作用,以此帶動觀眾的參與感,使得原本居于“臺下”的觀眾也能夠“上臺”參與到作品的表演中。譚盾“沉浸式”劇場體驗的設計可以說是建立在傳統受眾感知模式上的重新思考,在觀念形式上走在時代的最前沿。

作曲家在創作中總是意圖將自身獲得的感性意象經過有意識的理性整合,從而形成一定的審美意象[4],即作品最終所呈現的“意境”。對于音響信息的組織即為實現整個過程的途徑,音響組織形式依照作曲家的藝術意向運行,與審美意象形成指向性以及符號性的對應,意象符號到表象符號的轉化即為創作的整個過程。20世紀之前的音樂正是用組織化的音高邏輯來實現這個過程,進入20世紀后,在音樂創作上打破傳統固有的疆域,音樂材料不再只局限于樂音,作曲家們逐漸開發音樂的材料庫,他們將音樂材料的使用拓展到“聲音”的范疇,自此音樂所展現的“聲色感”得以激活。生活中或自然界的聲音只要賦予它們以藝術指向性和組織力,它就可以轉化為音樂的表現手段,因此這種音響與意象符號的轉化過程被逐漸拉近,作品中大膽的聲音表現手段使得這種藝術符號性的對應更為直觀,音樂創作向著更為廣闊的聲音維度邁進。

進入21世紀,在音樂創作上開辟更為多元的路徑,音樂不再是拘泥于單一聲音維度的表現形式,而是逐漸與其他藝術門類或媒介形式綜合化呈現,譚盾的作品《水樂堂·天頂上的一滴水》成功塑造實景的建筑音樂形式,將音樂與建筑融為一體。建筑的空間布局作為聲音材料的載體,音樂材料的組織與展開依托建筑空間而呈現,譚盾在這首作品中使用全新的材料形式和組合手段,對音響進行重構。在水樂堂中,構成結構的所有聲音手段與原理直接呈現出來,建筑成為可以演奏的樂器。區別于同樣利用聲音空間手段的艾夫斯的聲景思維,譚盾將水樂堂的整個聲音景觀實體化呈現,形成一個巨大的“聲音工廠”,完成材料的組織與加工,這些聲音材料與水樂堂的空間布局互相作用,共同將作品意象呈現。就整個音響與審美意象的符號運作過程來看,譚盾結合水樂堂本身強調實際功能性的包豪斯現代工業建筑理念,將整個作品意境的實現過程以材料組織手段、運行機制、呈現方式借助實景建筑直觀地展現在觀眾面前。

注釋

① 德語Bauhaus的譯音,由著名建筑師格羅庇烏斯提出,設計風格強調簡潔和線條分明,常常變廢為新,對現代設計影響深遠。

② 譚盾在“Bauhaus”風格的啟發下提出的概念,讓中國古老建筑在獨特藝術空間的設計下重獲新生。