城市人口接觸頻率對鄉鎮移動人口生育水平的鄰里效應

楊洋

摘要:本文旨在說明移動人口生育水平影響因素中,城市人口接觸頻率對鄉鎮移動人口生育率水平的影響。本文采用了2014年針對貴州省少數民族鄉鎮地區實地調研數據《貴州省少數民族婚姻及生育》中關于移動人口就業、婚姻及生育水平的數據。利用spss軟件對采用數據進行了Logistic等回歸檢驗。研究發現:首先,驗證了根據夫妻就業地點、配偶戶籍是否為城市戶籍等變量,其城市人口接觸水平是具有差異性的。其次,職業為移動勞動力人群的城市人口接觸水平并不如理論上認為的一定比其他職業種類人群更高,顯示出其城市人口接觸水平在較高范疇反而不如其他職業種類人群。當然這也跟這些人群的受教育程度等變量產生交叉影響。再次,城市人口接觸頻率對鄉鎮移動人口的生育水平確實會產生負向影響,尤其是和2名及以上子女生育行為之間存在負向關系,這個結果無論在是否控制其他變量的影響條件下都在統計學意義上是成立的。本文的研究結果驗證了,城市人口接觸頻率對鄉鎮人口的生育水平確實是存在鄰里效應的,這個效應會影響鄉鎮人群在生育行為及生育觀念上趨同于城市人口生育水平。

關鍵詞:城市人口接觸頻率;鄰里效應;鄉鎮移動人口;生育水平

中圖分類號:C921.2

文獻標識碼:A

文章編號:1000-5099(2021)05-0074-15

中華人民共和國從成立到現在,經歷了幾個截然不同的人口發展階段。從1964年到1974年的人口高速增長階段,1973年,中國在全國范圍內實行計劃生育,將單位人口增長的時間相應拉長。1949年后第三次人口出生高峰期。2020年與1970年相比,人口出生率由33.43‰下降到8.52‰,人口自然增長率從25.83‰下降到1.45‰,婦女總和生育率從5.81下降到1.30左右[1]。目前,中國城市人口已基本實現了向低出生、低死亡、低增長的人口再生產類型的轉變,農村人口正處于這一轉變過程中。根據聯合國提供的資料,中國的人口增長率已明顯低于世界其他發展中國家的平均水平。四十多年來,中國實行計劃生育,創造了有利于改革開放與社會經濟發展和保障中國生存與發展的人口條件,但是今后人口發展也面臨了一系列問題。

首先,人口增量。中國人口出現負增長,出生人口持續減少,中國社科院發布了《中國人口與勞動綠皮書》指出,中國人口負增長時代很快就會到來,如果中國的生育率一直保持在1.6的水平,那人口負增長的時間點,將提前至2027年。其次,人口存量。人口存量和人口紅利高度相關,要有大量的青壯年勞動力才會有人口紅利,而中國人口總撫養比在2020年為45.9%,撫養比見底,中國將出現“未富先老”。再次,人口流動。人口流動對于經濟有至關重要的作用,人口流動的下降,造成現存人口紅利的效應減弱。人口大規模遷出,尤其是跨省遷出,中國出現日益嚴重的“鎮空心化”現象,這一過程中,人口再生便是一個很嚴峻的問題。眾所周知,城和鄉鎮在生育意愿和水平上都是有差異的,所以,在城鄉人口流動過程中,流動人口的生育水平也成為學者關注的議題之一。社會化理論認為,流動遷移人口在向城鎮遷移的過程也是一種文化適應的過程,流動遷移者的生育觀念會不斷適應城市的生活而改變,因此,流動遷移人口的生育率起初會高于城市人口的生育率,但是隨著時間推移,會漸漸趨于城市人口的生育率水平。客觀上,即便國家放開了三胎政策,但對人口增長貢獻較大的農村人口在城鎮化遷移過程中,他們的生育觀念的變化導致的生育行為的改變,無疑是對中國人口良性增長的一大重創。在考慮到房價、教育成本的上升、受教育年限的拉長以及思維變化,大量的農村青壯年勞動力進城務工又進一步延后了農村適齡生育人口的生育年齡,客觀上也降低了農村人口的總生育數,這將造成人口良性發展的惡性循環。

現實證明,自二胎生育政策出臺后,僅當年出生人口有所提升,后面連續三年出生人口出現“三連降”。這是中國人口由“政策性低生育率”轉型為“內生性低生育率”的一大訊號,政策鼓勵無法發揮其正面效果挽救遠遠低于保證人口更替的生育率。從長遠看,如果說人口老齡化帶來的是沉重的養老負擔和普遍的照護困境,那么人口少子化和生育獨子化則是“釜底抽薪”,帶來的是部分家庭遭遇失獨、年輕人口短缺(青年赤字)、人口活力衰減和人口可持續發展動力不足的風險[2]。面對人口發展的這一大趨勢,應轉變思維,要從政策、思維、經濟環境改善、配套設施支持等觸及根本的根源上解決人口發展問題。

本文的研究目的在于,以戶籍為鄉鎮的生育期的少數民族流動人口為研究對象,觀察其通過與城市居民接觸,是否會因為城市居民的生育觀念和生育行為而發生趨同行為,檢驗鄰里效應是否適用于解釋城鄉流動人口生育行為轉變,從而為提高國家制訂的生育政策效能提供有效參考,具有現實意義。

一、文獻綜述

(一)人口流動生育狀況

中國是一個人口大國,人口問題一直是我國重點關注的領域。經濟發展模式的變化所導致的人口移動和生育率也一直是學術界較為關注的問題。中國在龐大的人口基數基礎上,經濟結構的變化所導致的人口移動數量是一個很龐大的數字,再加上近年來,人口移動模式從城鄉流動逐漸發展為多元流動模式,移動人口群體不僅數量龐大,且形式愈發多樣化。劉美琳、尤方明等[3]指出,在我國人口城鎮化進入中后期階段或是達到飽和之后,盡管人口在城鄉與區域間長距離遷移的規模和強度將趨于下降,但是城市間和城市內部的人口流動將成為主導并保持在高水平。形式不斷復雜化的人口移動帶來的社會生活發展模式也是全新的,比如社會融入問題,新的城鎮化戰略推行以人為本的理念,積極推進農業轉移人口的市民化進程,少數民族流動人口外出流動的長期化、家庭化趨勢,有利于他們在流入地扎根、產生認同,并形成落戶的意愿。從當前現實生活中出現的諸多問題來看,城市少數民族流動人口新型社會支持網的構建,不僅有利于獲得相關社會資源,還能夠促進少數民族流動人口與城市社會的有機融合[4]。也有學者從流動人口的社會生活設施配套方面指出,這些生活設施配套質量對流動人口健康影響在多方面是存在異質性的[5]。當流動人口的社會融入狀態不穩定時,其生育水平必然會受到影響,中國長期以來都存在城鄉移動人口由于其生活及工作不穩定性以及城市對其子女養育配套措施不完善,其生育一直處于兩極化的狀態。“多生論”及“少生論”一直是學界討論的問題。“少生論”學者中,伍海霞[6]指出,移動人口對子女數的傾向會逐漸與城市居民靠近,但是對性別的傾向還是會有所不同。婚前有過移動體驗的人口,其婚姻及生育的時間都相較更晚[7]。郭志剛[8]在其研究中發現,人口移動會對生育率造成負向影響。流動這一行為導致生育意愿下降,可能的原因為收入的增加導致生育成本增加使得流動與生育意愿呈現負相關。流動人口的收入一般高于農村非流動人口,隨著收入的增加生育機會成本增加,對流動人口的生育率有負的影響[9]。

(二)城市人口對流動人口的鄰里效應

當前關于流動人口的城市融入問題、生育問題、社會支持網問題的研究已取得了較為豐富的學術成果。但是對鄰里效應對流動人口的影響研究并不多見。

威爾遜(Wiuiam Julius Wilson)[10]在1987年的著作《真正的弱勢群體》(The Truly Disadvantaged)引發了歐美學者對于鄰里效應的討論,威爾遜指出,美國城市里存在著一些貧民區(ghetto):失業率高,中產階級遷出,低收入人口流入,老年人口比例增加,居民整體上趨于貧民化。貧民區的硬件條件(如學校質量,等等)限制著居民的選擇和機會,整個居民區也形成了不同于主流社會的價值觀和社會規范。由于人們的日常生活是在這樣的居民區里度過的,因而居民區就對居民的態度和行為產生巨大的影響[11]。在生育行為影響方面,金斗燮[12]指出,根據鄰里效應理論,居住地區外國人妻子的比重對移居女性的適應類型產生一定影響。其在另一篇研究中,根據居住地區外國人比重,對居住在大城市的流入人口的差別體驗和主觀健康認知做了分析研究,發現鄰里效應在大城市地區對流入人口的差別體驗及健康認知的鄰里效應更為明顯[13]。少數民族流動人口跨省流動的增多,是各民族跨地域、跨城鄉交流交往交融趨勢增強的表現,有利于全國經濟社會發展的一體化[14]。戚迪明等[15]作者在其研究中驗證了農民工居住選擇對城市融入的影響即鄰里效應的存在,農民工與城市居民融合與城市居民為鄰都能促進其城市融合。現代人類的生育行為受到各自所屬文化以及周邊環境的影響。即,各人口群體受到的生育文化會導致各人口群體體現出不同類型的生育模式及生育傾向。生育文化及觀念會成為不停左右生育行為的要素。回顧以往研究,關于鄰里效應和生育率之間的研究屈指可數,在關于臺灣地區流入女性人口婚姻及生育的研究中,發現根據地區相同流出地人口的增加,其女性連接網的增大,這種鄰里效應對其生育率會產生正面效應[16]。

(三)假說

鄉鎮少數民族在經歷經濟結構變革后,脫離土地的人口經歷職業重整和移動,居住于城市或頻繁往來于城市。在移動過程中,他們會面臨很多“不平衡”問題,收入分配的差距、代際收入流動性低、階層固化等都是他們在融合過程中擺在他們面前的現實問題。鄰里效應常被認為是導致相同收入階層群體集聚以及貧困集聚的主要原因[1718]。在一些人口成分較為多樣化的國家也呈現出對生育的肯定效果。那么,在城鄉移動人口中,這種鄰里效應是否會對個體生育行為產生影響。為解答這些疑問,本研究以代表鄰里效應的城市居民接觸頻率變量為主要解釋變量,考察其對鄉鎮移動人口生育行為所產生的影響,提出以下假說:

假說1:鄉鎮就業人口(非農業)的城市居民接觸頻率指數更高。假說2:鄉鎮移動勞動力人口的城市居民接觸頻率指數更高。假說3:與城市居民接觸頻率指數越高,生育子女數越少。

二、分析資料與研究對象

(一)分析資料與主要變量

為驗證上述研究假說,用于本文調查數據來源于《貴州省少數民族婚姻及生育》實地調研數據,該調查實地收集了含個體、家庭的關于婚姻、生育以及包含職業、職業移動等人口社會學數據。該調查涵蓋了本次研究所需要的生育、職業、移動、城鄉接觸頻率等變量數據。選取該份調查數據是因為其研究對象——少數民族允許生育二胎,且調查區域范圍設置在鄉鎮地區其政策生育子女數以及鄉鎮生育觀念都與城市地區人口生育行為及觀念有所區別,能夠從微觀層面觀察到調查對象的生育觀念和行為是否會因為和漢族接觸程度的不同而發生改變,可以很好地驗證鄰里作用是否適用于生育率的改變。《貴州省少數民族婚姻及生育》這份數據涵蓋了貴州省T及Q地區的9個鎮及鄉,針對9個鄉鎮15—55歲已婚人口發放了600份問卷,剔除被解釋變量和核心解釋變量缺失問卷后,有效問卷580份。

本研究中驗證流動人口、鄰里效應及生育率關系選取的有關變量如下:

利用在實地調研的鄉鎮區域所收集的調查問卷中關于鄉鎮居民移動人口同城市居民接觸水平的不同觀察其生育率是否呈現差異性。主要測量尺度如表1所示。

本研究的主要目的在于觀察作為鄰里效應主要衡量指標的城市人口接觸頻率指數對生育水平是否產生影響,通過指標分數量化鄉鎮居民研究對象同城鎮居民接觸頻率。本文對將同時滿足戶籍在城市、實際居住地區在城市的人口界定為城市人口。同城市人口接觸的時間以及結交的城市朋友來計算同城市人口的接觸程度。同時也通過觀察配偶是否為城市居民、職業類型、配偶相識路徑、配偶相識地區、就業地區等作為衡量鄰里效應的輔助指標投入計量模型研究。

生育子女數是本次研究主要的被解釋變量,由于研究對象是生活在鄉鎮地區的少數民族,一方面,其生育及養育子女成本較城市地區低,另一方面,少數民族允許生育二胎,有些人口較少的民族甚至允許生育三胎。所以,觀察生活在鄉鎮地區少數民族生育期研究對象同城市居民生育水平的差異可以從微觀層面了解鄉鎮研究對象的生育子女數根據各人口學特征表現出什么樣的差異;同城市居民的接觸水平是否會對他們的生育產生影響;如果產生了影響,是否呈現出有規律性的模式化差異。

(二)研究對象的社會人口學特性

本次選取的調查地地處經濟、社會發展相對落后的貴州省T及Q的鄉鎮地區,大部分鄉鎮地處交通網相對落后的山地地區。他們中因為當地產業結構的變化,有一部分人脫離土地成為移動勞動力;有一部分人移居到城市,一年中只有小部分時間才會回到鄉鎮走親訪友;有一部分人留守鄉鎮。通過研究對象的社會人口學特性,可以了解研究對象基本人口屬性及兩個調查地區之間的差異性。

所調查鄉鎮地區研究對象的人口學特性如下表2所示,研究對象的580名中,男性占329名(56.7%),女性占251名(43.3%)。這次所收集到的研究對象中,有63.7%的研究對象長期居住在城市地區,長期居住在農村地區的占比重36.4%。鄉鎮研究對象人口中,移動人口占大多數。Q地區收集到相對更多長期居住在農村的研究對象,T地區則采集到更多長期居住于城市的研究對象。研究對象的年齡結構來看,主要以30—50歲人群為主,30歲以下占較小比重。受教育水平來看,研究對象中,71.0%的研究對象為中學及以下學歷,接受高中以上教育的對象僅占12.8%。總體來說,受教育水平較低。分地區來看,研究對象中Q地區學歷比T地區學歷相對更低,只接受了中學及以下教育水平的對象占77.2%,比T地區低了11.0%。受大學及以上教育的研究對象也僅占8%,占T地區該學歷受教對象的一半。就業情況而言,研究對象中68.6%處于就業狀態中,分地區來看的話,T地區研究對象中就業的對象比重比Q地區更高,Q地區占56.1%,比T地區低了22.6%。

就家庭經濟情況而言,研究對象中年收入在20 000~80 000元群組中的比例占70.1%,20 000元以下群組比重占22.2%。分地區來看的話,Q地區年收入不足20 000元的家庭占32.3%,是T地區的兩倍。年收入80 000元以上的家庭比重來看,也是T地區比Q地區高很多。處于中間層收入的家庭比例而言,T地區也比Q地區更高。婚姻狀況來看,配偶為農村戶籍的家庭占到79.5%,占研究對象中的大部分。分地區來看的話,Q地區研究對象中與城市戶籍配偶結婚的比例占6.8%,T地區占31.2%。

從采集到的數據來看,T地區研究對象無論是從經濟狀況或者是受教育水平來看,都比Q地區相對更高,同城市的接觸開放水平也相對更高。

三、實證研究

(一)生育水平

1.貴州省鄉鎮地區少數民族的城市人口接觸水平

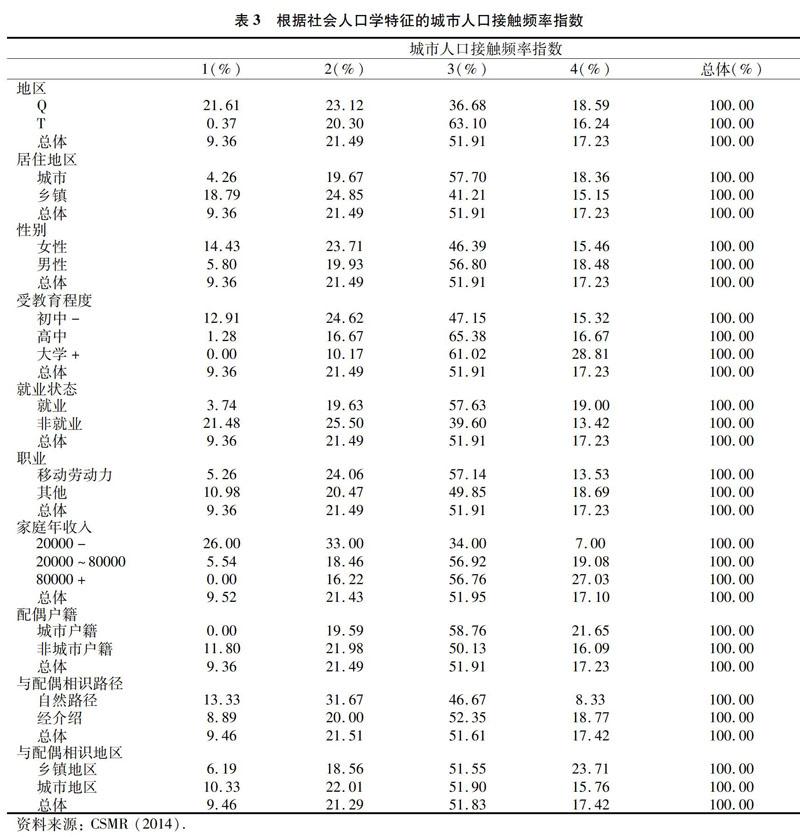

通過接觸時間點以及強度的計算,將城市居民接觸頻率分數范疇劃為0—7。根據研究對象的人口經濟學特性,為了方便觀察城市居民接觸頻率對生育的作用機理,本研究將該變量分為1—4四個范疇,范疇1的研究對象同城市居民的接觸頻率是最弱的,反之,范疇4最強,如表1。

根據下表數據,T地區研究對象屬于范疇3的案例最多,占比63.1%,屬于范疇1的對象占比僅0.4%。Q地區屬于范疇1的對象占比達21.6%,比T地區占比明顯更高,而范疇4對象占比也比T地區更高。據此,Q地區同城市居民接觸情況來看,屬于兩個極端的案例比T地區要多。居住地區來看,居住在城市的研究對象的城市居民接觸頻率分數主要集中在范疇3,占比57.7%。而居住在鄉鎮的研究對象中屬于范疇3的比重相對較低,屬于范疇1和2的對象比重也相對更高。根據性別來看,女性的城市居民接觸頻率相對更低,屬于范疇1和范疇2的比重比男性高很多的同時屬于范疇3和4的比重比男性低。根據教育水平來看,屬于范疇1和2的研究對象比重隨著受教育程度的升高呈現下降趨勢,同時屬于范疇3和4的比重又隨著受教育程度的升高而升高。受教育程度在高教育組和低教育組間呈現出相反的樣態。根據是否就業來看,未就業者屬于范疇1和2的比重比屬于范疇3和4的明顯更高,該結果支持假說1。根據職業分類來看,移動勞動力屬于范疇1的比重較低,而屬于范疇2和3的比重比其他職業都要高,只是,在范疇4中,移動勞動者的比重又出現了相反的樣態。該數據并不能完全支持假說2。根據家庭年收入來看,低收入組的城市居民接觸頻率屬于低范疇的比重較高,收入越高的其接觸頻率分數也越高。收入較高群組屬于范疇1的比重為0.0%,屬于范疇4的比重為27.0%為最高。相反,低收入群體屬于范疇1的有26.0%,屬于范疇4的只占7.0%。根據配偶是否為城市居民來看,配偶為城市居民的屬于范疇1的占比0.0%,而屬于范疇3和4的比配偶為鄉鎮居民的研究對象比重都要高。

總體來說,從表中數據可以看出,城市人口接觸水平符合由弱到強整體呈現倒U型正態分布,之間差異性較大的組別主要體現在兩個調查地區、是否就業、職業以及家庭年收入幾項。這些都從側面印證了村落邊界的開放對于生活在其中的人的生活狀態的改變。趙旭東曾說過,鄉村尤其邊界,這個邊界不一定是畫地為牢的物質性的邊界,二是通過各種的事件相互可以穿越的邊界,比如婚姻、生計、災難、不幸以及政治的事件的發生對于村落邊界的打破[19]。鄉鎮的發展比起城市的發展看似更為靜態、緩慢,但是其改變不在于物質,而在于生活在其中的人不再處于閉塞的環境,同外界建立起了聯系后,由內而外地發生著改變。從調查研究的鄉鎮來看,由于農耕經濟逐漸退居二線,打破了農耕為生的人口的就業比重、就業種類,這部分脫離了土地的人開始打破鄉鎮的邊界向城市探索,反映到數據上就是根據就業、職業、年收入這一項上,其城市人口接觸水平會有較大的差異。

2.生育情況

貴州省少數民族的城市人口接觸程度根據社會人口學特性體現出差異性。生育類型分布隨著社會人口學特征也呈現出有規律性的差異。首先,研究對象中,有1到2名孩子的占大部分。有2名孩子的研究對象占較大比重,達到43.7%。相反,沒有生育的研究對象比重最低,只占到5.9%。Q地區有2名子女的研究對象的比重比T地區高,但生育3名以上子女的研究對象比重而言,T地區比Q地區明顯更高。居住在城市地區的鄉鎮戶籍研究對象中,沒有生育或是只生育了1名子女的對象比重比居住在農村地區的研究對象比重高,居住在農村地區的研究對象中,生育2名子女的對象比重比居住在城市地區的對象比重高,生育3名及以上子女的研究對象來看,居住在農村的研究對象比重(20.3%)比居住的在城市地區(17.1%)的高出3.2%。就業情況而言,同根據居住地區而呈現出的生育模式相似。就業中的鄉鎮居民研究對象中,沒有生育或者只生育了1名子女的對象比重比沒有就業的研究對象的比重高。相反,沒有就業的對象中生育2名以上子女的比重比就業的對象的比重明顯更高,其中生育2名以上子女的比重占到了10.4%,3名子女的比重為6.9%。從受教育的情況來看,受教育程度越高,沒有生育的傾向也隨之升高。這種情況在只生育1名子女的群體中也發現了相似的傾向。生育2名子女的群體中,接受了高中教育及以上的群體研究對象呈現出最低比重,同時,最高學歷只接受了初中教育的群體中,其2胎比重是最高的。生育3名子女的群體中,受教育程度越高,其生育比率隨著下降,這種情況無論是在女性還是男性群體,情況都是相似的。并且,在女性群體中還發現了隨著教育程度的提高,其生育2名及以上子女的比重隨之下降這一規律。就教育程度來看,以接受高中教育為分界線,將研究對象分為高教育組和低教育組。高教育組中的2胎及以上生育比例只占到高教育組整體研究對象的36.9%,而低教育組的2胎及以上生育比例占到了63.1%。低教育組幾乎是高教育組2胎及以上生育比例的兩倍。這種傾向在女性研究對象中更加明顯,高教育組生育2名及以上子女的比重只占到了29%,低教育組占到了71%,該結果符合女性在受教育年限與女性生育在生理上的沖突性,另一方面也從側面說明受教育程度的提高,為女性就業提供了接觸到的更加多元化觀念的可能性,這些因素對女性生育起到了一定程度的抑制效果。從配偶是否為城市籍居民對其生育影響產生的影響來看,城市籍居民研究對象組不生育或只生育1名子女的比重比農村籍配偶組呈現出明顯更高的比重。配偶為鄉鎮籍研究對象沒有生育的比重為5.1%,比配偶為城市籍研究對象沒有生育的比重(9.0%)低近3.9%。生育1名子女的情況來看,配偶為城市籍的研究對象的比重為53.2%,比配偶為鄉鎮籍對象的比重26.7%高出26.5%。生育2名子女群組中,出現了不同的生育模式,配偶為城市籍研究對象中,其生育比重為27.9%,比配偶為鄉鎮籍研究對象的生育比重(19.9%)低。生育3名及以上子女群組中,配偶為城市籍對象的比重為9.9%,比鄉鎮籍(10.5%)低。可見,生育模式在配偶為城市籍或是鄉鎮籍研究對象群組間是存在差異性的。同城市籍居民接觸頻率來看,接觸頻率越高,其生育子女指數隨之降低。同城市籍居民接觸頻率分數最低的群組其生育1名子女的比重最低,為2.3%。隨著接觸頻率分數的升高,其生育1名子女的研究對象比重也隨之升高,異常點出現在接觸頻率最高群組,其生育1名子女比重相應降低。在生育2名子女群組中,發現了城市人口接觸頻率和生育比重呈現負相關關系,該結果支持本文假說3。在這份數據中可以看出,在不生育以及生育3名子女以上這兩個極端組,隨著城市人口接觸水平的提高,其百分比的升高使得生育曲線趨于平緩。一方面,大規模的人口流向城市導致的鄉鎮人口在城市難以獲取相應配套政策及措施,增加其養育子女成本,會直接影響鄉鎮流向城鎮人口的生意意愿。另一方面,由于流入城市人口經濟收益得到提高,又增加了其養育資本,對于傳統生育意愿較強的這部分人口,也會強化和鞏固其傳統的生育意愿。

3.多變量回歸分析鄉鎮研究對象和城市居民接觸水平是本研究首先要討論的部分。如前文所述,鄉鎮地區蘊含豐富的旅游資源,政府要通過拉動鄉鎮地區經濟從而改善當地民眾的生活水平,開發當地旅游資源是一條可行的路徑,政府通過致力于基礎設施建設,為當地旅游項目投資等舉措發展當地經濟。這一系列政策對當地民眾社會生活影響很大。首先,農業為旅游業的讓路導致了大量的殘余勞動力的產生,政府獎勵勞動力參與到旅游業的建設中去,一方面,旅游業帶來的大量游客促使鄉鎮居民要接觸到大量的城市居民游客,而了解并參照城市居民生活習慣則是他們發展旅游業前必須要提前預習的功課。另一方面,旅游業也會為鄉鎮居民創造大量進入城市的機會,這對鄉鎮的產業結構及人口結構都會帶來巨大的變化。尤其是鄉鎮地區移動人口比重的大量增加,這部分人口取代了大量的農業勞動人口成為這些地區的主要人口成分,所以,移動人口的增加導致他們對這些地區產生的影響是不可忽視的。眾多學者就在研究中發現,個體生育趨同并非完全脫離社會而純粹地在家庭領域內進行決策,他受諸多外界因素影響。城市與農村生育意愿、城鄉育前育后生育意愿存在一定差異,在融合過程中,城市的生育文化將對流動人口轉變生育態度起到一定作用;在生育數量上,二孩生育是大多數人的愿望,一孩生育也成為不少人的選擇。所以,這種轉變的機制是什么?是否會因為不停地接觸而產生觀念的融合?鄉鎮地區人口同城市地區人口通過增加接觸,其行為方式和思想觀念是否會發生趨同性?如果發生了變化,什么樣的人口會發生變化?如何變化?這些都是本文探尋并希望得到答案的問題。

(1)關于城市居民接觸頻率的離散分析

根據社會經濟學特性,城市居民接觸頻率的差異性如表5所示。首先,研究對象的居住地區來看,居住在T地區的對象的平均城市居民接觸頻率數值更高。該結果同兩個地區城市化水平結果一致。其次,居住在城市的研究對象比居住在農村的城市居民接觸頻率分數更高。鄉鎮地區因為旅游業發展流入的城市居民逐漸增加,但是,通過研究調查數據顯示,由于鄉鎮地區仍以鄉鎮生活模式為主導,所以其城市居民接觸程度和居住在城市的研究對象的接觸程度仍然具有差異性。

根據夫妻受教育水平來看,二者與城市居民接觸頻率指數都呈現出正相關關系。就業狀態而言,也是處于就業狀態的夫妻的城市居民接觸頻率比不在就業狀態的研究對象更高。根據丈夫的職業來看,從事職業移動性相對較高的移動勞動力研究對象和城市居民接觸頻率指數最高,這種情況在妻子身上并不適用,從事移動勞動力工作的妻子,其城市居民接觸頻率相對更低,而從事安定性較高的職業的妻子,其漢族接觸頻率指數反而更高。通過前文分析,教育和職業或者收入在某種程度上是存在正相關關系的,因此,將此關系用來解釋為什么從事移動勞動力的研究對象其城市居民接觸頻率指數更高也是可行的。城市居民接觸頻率指數高的群體中,其受教育程度越高,其從事安定性更高的職業的可能性也更高。

觀察配偶相識地區這個變量,居住在調查地當地的對象,其城市居民接觸頻率更低,而居住在調查地之外地區的對象則顯示出更高的城市居民接觸頻率指數。配偶是城市居民的情況,其城市居民接觸頻率指數比配偶是鄉鎮居民的指數更高,丈夫的就業區域來看,在鄉鎮地區就業的丈夫和妻子的城市居民接觸頻率更高。這一點驗證了職業安定性與城市居民接觸頻率的關系,其接觸頻率的提高對研究對象從事安定性較高的工作是有正向影響的。

(2)城市居民接觸頻率和生育水平的回歸分析

本研究為了更精準地把握對鄉鎮居民生育水平產生影響的因子,從更微觀的層面解釋城市居民接觸頻率和生育子女數之間的關系,采用回歸分析,將研究對象的社會人口學特征變量、城市居民接觸頻率指數、是否和城市居民構成婚姻關系等變量作為主要說明變量投入研究模型中。

如下表所示,模型1是關于女性研究對象數據,可以明確看出鄉鎮居民的生育水平根據城市居民接觸頻率指數的不同呈現出明顯差異性。城市居民接觸頻率指數對其生育水平產生負向影響,該結果得到統計數據支持。模型中也發現丈夫的受教育水平和生育子女數之間呈現明顯負向的關系。丈夫接受教育水平越高,越傾向于生育較少的子女。在城市地區形成職業活動的群體來說,為了驗證鄉鎮居民的生育行為如何受到影響,于是在模型2中投入了夫妻的職業以及就業地點等關聯變量。如表所示,丈夫是移動勞動者的情況,其生育子女數傾向于更多。移動勞動者雖然頻繁進城務工,但是其與城市居民接觸屬于短期性的,盡管居住在城市,但是其城市居民接觸指數反倒較低。再加上很大部分移動勞動者受教育水平較低,鑒于受教育水平與生育水平的負向關系,其生育水平也能從理論及過往研究中得到支持。夫妻的就業地點來看,妻子在城市務工的情況,其生育子女數也會相應減少。相反,丈夫在城市務工的情況,其生育子女情況則與女性相反。該結果可以解釋為,女性生育子女行為會很大程度限制女性的經濟行為活躍度,其經濟活躍度也會反向作用于其生育行為,再加上如果其職業安定性較低的情況下,其生育子女行為必然會受到生理方面的限制。男性則相反,其進城務工會很大程度提高家庭收入,改善家庭經濟情況,而經濟的改善很大程度會對生育行為產生肯定效果。從該研究發現的性別差異性,可以驗證林德斯特倫(Lindstrom)和紹塞多(Saucedo)[20]的研究發現,女性人口移動量較多的地區,其生育率會明顯下降;男性人口移動量較多的地區,由于經濟收入提高強化家庭體制這一效應,會提高生育率水平。

通過回歸分析結果可以對以上問題進行解答,首先,通過模型可以肯定社會現象和微觀家庭生育決策之間的關系。在生育行為上的確是存在鄰里效應的,通過城市居民接觸頻率指數對生育子女數的負向影響結果來看,鄉鎮人口在通過和城市人口接觸的同時會在生育行為上發生趨同、模仿行為,這一方面是鄉鎮人口需要適應新的經濟模式而不得不對自身行為進行調試以求能夠適應新的經濟環境;另一方面,鄉鎮人口也會在生育決策上模仿城市場域內行為人的行為方式,以快速獲得新場域內行為人的認同,以求快速融入新環境中。其次,可以觀察到,調查研究對象的受教育水平、職業種類以及其職業移動性都對生育行為產生著較大影響。結合現實,可以考慮為生育孩子所需要的成本以及效用之間的關系來看,受教育水平與其收入有正相關關系,而鄉鎮居民中居民從事高移動性工作的同時,可以得到比安定在鄉鎮的職業更豐厚的經濟收入,隨著收入的提高,生育孩子的總效用趨于減少。用萊賓斯坦的話來說,影響家庭生育決策的因素是孩子的成本和效用。

(3)生育子女數的Logistic回歸分析

本研究根據獨生子女政策將生育子女數分為2個范疇——生育1名子女、生育2名及以上子女,并在此范疇基礎上實行了logistic模型分析。以此檢驗城市居民接觸頻率指數對生育水平產生的影響及其影響路徑,并將就業地區以及城市居民接觸頻率指數的相互作用項作為自變量投入檢驗,以證明變量之間的交叉關系。首先,女性研究對象的情況而言,模型1中未控制其他變量影響情況下,只投入城市居民接觸頻率指數以及配偶是否為城市居民兩個變量觀察研究對象是否出現2名及以上子女生育行為。其統計結果顯示,兩個變量都對2名及以上子女生育行為產生得到統計學數據支持的影響。城市居民接觸頻率指數對2名及以上子女生育行為產生影響該項Odd Ratio(以下簡稱OR值)降低,換言之,城市居民接觸頻率升高,其生育2名及以上子女行為的可能性隨之降低。配偶為城市居民的對象,其生育2名及以上子女生育行為的Log Odds Ratio(以下簡稱LOR值)也隨之降低。整理為回歸模型方程式表達如下:

Log(P(2名子女)/1-P(2名子女)=1.83-0.41*城市居民接觸頻率指數-0.58*配偶為城市居民(1)

P(2名子女)/1-P(2名子女)=EXP(1.83-0.41*城市居民接觸水平指數-0.58*配偶為城市居民)(2)

去掉Log后,將系數轉換為EXP值,將回歸系數代入回歸式計算得出值0.66將配偶為城市居民變量的系數值也代入回歸式后得到值0.56。計算OR值的變化率的話,城市居民接觸頻率指數可計算出100*(0.56-1)=-34.0%。同樣的,配偶為城市居民變量也可計算得出100*(0.56-1)=-44.0%。這兩個數值代表的是,城市居民接觸頻率指數每上升1個單位,生育2名及以上子女行為下降34.0%,配偶為城市居民項也可用同樣邏輯進行解釋。觀察表中模型1,在未控制其他變量影響力的情況下,城市居民接觸頻率指數及配偶為城市居民兩個變量對生育2名及以上子女變量產生了統計學意義上的影響。而根據回歸式,可以看出,因變量及自變量之間存在的是負向關系。尤其是配偶是城市居民的情況下,其生育2名及以上子女的可能性出現相當水平的下降。在該Logistic回歸的模型2中,投入了其他社會經濟學變量,結果顯示,在控制其他自變量的影響力的情況下,居住在農村的研究對象生育2名及以上子女行為更多。并且,妻子的職業為移動勞動力的話,其2名及以上子女生育的可能性也更高。根據分析數據,城市居民接觸頻率指數對研究對象生育2名及以上子女產生影響結論成立。即,鄉鎮居民從什么時間開始接觸城市居民、接觸的范圍都對他們的生育行為產生了一定影響。

模型3中,為了把握就業地點對研究對象2名及以上子女生育行為產生的影響,加入了就業地點和城市居民接觸頻率的相互作用項。結果顯示,妻子就業地點在城市的情況下,2名及以上子女生育的可能性相對更低,相反,丈夫則呈現出更高的生育可能性。用同樣方法分析男性研究對象的情況,配偶是否為城市居民的2名及以上子女生育的OR值隨之降低,即,配偶為城市居民的研究對象的生育概率明顯更低。計算OR值變化率的話,100*(0.29-1)=-71.0%。因此可以判斷其下降概率大概有71.0%。模型2中,妻子的受教育水平對2名及以上子女生育行為產生負向影響。模型3中,也觀察到城市居民接觸頻率的增加會導致生育2名及以上子女行為傾向變弱的現象。并且,丈夫的就業地點在城市和城市居民接觸頻率相互作用項的作用下,丈夫的就業地點在城市地區會降低其生育可能性。相反,丈夫的就業地點在鄉鎮的情況,其2名及以上子女生育的可能性隨著城市居民接觸頻率的增加呈現降低的趨勢。從3個模型結果來看,城市居民接觸頻率和2名及以上子女生育行為都存在負向關系,且這個結果無論是否控制其他變量的影響效果都在統計學意義上是成立的。但是,在如受教育水平、就業地點、配偶是否為城市人口等因素的影響下,城市居民接觸頻率對生育行為的影響效力會有所不同。可以認為,受教育水平、就業地點、配偶是否為城市人口等因素會也會成為影響鄉鎮居民是否會受鄰里影響的因素。

四、結語

在中國,流動人口是一個很龐大的群體,在過去幾十年間,隨著經濟結構的改變,鄉鎮人口成為移動群體的主力軍。隨著中國城鎮化率的提高,中國已經開始構建以城市群主體為中心,小城市與小城鎮協調發展的格局,一方面,加快了農民轉移城市化,一方面也不斷迫使農民工回流速度加快。人口流動在未來也會成為常態,不光是城鄉之間的流動,以后城城之間的流動性也會不斷提高。所以,在學術界,一直對流動人口生育率保持高度關注,主要的研究結論主要分兩派:“多生論”和“少生論”。“多生論”主張流動人口處于較弱計劃生育控制,傾向于多生;“少生論”則主張流動人口迫于生育成本提高以及生育觀念改變會降低生育率。在關于移動人口生育率研究中,“少生論”似乎得到了更多的數據支持。本文在“少生論”的基礎上,利用微觀層面數據,如城市人口接觸頻率指數、職業、職業流動性等變量,分析了鄉鎮流動人口根據城市人口接觸的程度,其生育水平的變動規律。本文的研究結論表明,城市居民接觸頻率的增加會對多胎生育造成負向影響,且其影響力在受教育水平、就業地點、配偶是否為城市人口等因素的影響下,其影響效力會有所不同。可以做出其生育行為在城市人口的鄰里效應影響下,發生了趨同行為這個結論。尤其在2孩生育行為上,鄉鎮流動人口根據城市人口的接觸水平不同程度地同城市人口發生了融合,說明城市人口對鄉鎮人口產生的鄰里效應是不可忽視的。

當前中國的人口處于一種“早熟”的人口轉變階段,在一個還不是很富裕很發達的時候,社會經歷著持續的低生育、少子化以及人口老齡化。從國家逐漸放開生育政策來看,這種“未富先老”的人口轉變并沒有得到根本的改變,這說明中國已經從“政策性低生育”轉變為了“內生性低生育”階段。面對中國生育形勢的轉變,僅僅依靠政策的改變已經不足以扭轉人口的生育局面了,需要從民眾觀念轉變的機制著手,探究其影響機理。而通過對鄰里效應是否會對中國移動人口會融入流入地生育模式的探討,我們可以探明在中國人口轉變階段政策干預效果不佳的同時,找出外源性決定因素,從而達到從根本上對中國生育率提高的良性促進作用。這篇研究結果重點不在于探討如何提高移動人口的生育水平,而在于探明如今開放生育政策實施無法扭轉生育局面的原因,這對今后在促進人口發展,提高人口質量政策制定時能做到有的放矢,提高政策效能。

參考文獻:

[1]國家統計局.人口年度數據[DB/OL].[2021-06-21].http://dota.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=col.

[2]穆光宗. 值得關注的社會現象:我國進入成本約束型的低生育發展階段:從“政策性低生育”進入“內生性低生育”[N]. 北京日報,2019-10-28(014).

[3]劉美琳,尤方明. 中國人口遷移大變局:城城流動人口10年增加3 500萬省會城市人口首位度齊升[N]. 21世紀經濟報道,2021-07-19(009).

[4]馬偉華. 社會支持網構建:少數民族流動人口城市融入的實現路徑分析[J]. 西南民族大學學報(人文社會科學版),2018(2):55-61.

[5]何駿,謝永祥,高向東. 社區對流動人口的健康效應研究:基于住房質量與鄰里構成的比較分析[J/OL]. 西北人口, https://kns.cnki.net/kcms/detail/62.1019.C.20210512.0846.002.html.

[6]伍海霞,李樹茁,楊緒松. 中國鄉城人口流動與城鎮出生人口性別比:基于“五普”數據的分析[J]. 人口與經濟,2005(6):11-18.

[7]鄭真真. 關于人口流動對農村婦女影響的研究[J]. 婦女研究論叢,2001(6):38-41.

[8]郭志剛. 流動人口對當前生育水平的影響[J]. 人口研究,2010(1):19-29.

[9]陳敦玉. 人口流動、社會保障與生育意愿:基于CGSS農村微觀數據的實證研究[D]. 杭州:浙江財經大學,2019.

[10] WILSON W J. The Truly Disadvantaged:the Inner City, the underclass, and Public Policy[M]. Chicago:University of Chicago Press,1990.

[11]羅力群. 對歐美學者關于鄰里效應研究的述評[J]. 社會,2007(4):123-135.

[12]金斗燮. 居住地區民族構成對婚姻移民女性的社會活動和適應類型的影響:鄰里效應的檢驗[J]. 韓國人口學,2014(1):1-29.

[13]金斗燮. 居住地區民族構成對婚姻移居女性的差別體驗和主觀健康認知的鄰里效應[J]. 貴州大學學報(社會科學版),2019(1):92-105.

[14]朱軍. 新型城鎮化中少數民族流動人口的生計資本與就業狀況研究[J]. 湖北民族大學學報(哲學社會科學版),2021(4):57-67.

[15]戚迪明,江金啟,張廣勝. 農民工城市居住選擇影響其城市融入嗎?:以鄰里效應作為中介變量的實證考察[J]. 中南財經政法大學學報,2016(4):141-148.

[16]KIM D S,HE Y Y, LEE Y J. The Relationship between the Ethnic Composition of Neighborhood and Fertility Behaviors among Immigrant Wives in Taiwan[J]. Asian Population Studies, 2020(2):201-219.

[17]DURLAUF S. Groups, Social Influences, and Inequality[M].Princeton:Princeton University Press, 2006.

[18]Galster G C. The Mechanism(S) of Neighbourhood Effects: theory, Evidence, and Policy Implications[M]. New York: Springer, 2012.

[19]趙旭東. 閉合性與開放性的循環發展:一種理解鄉土中國及其轉變的理論解釋框架[J]. 開放時代,2011(12):99-112.

[20]LINDSTROM D P, SAUCEDO S G. The Interrelationship of Fertility, Family Maintenance, and Mexico-U.S. Migration[J]. Demographic Research, 2007(28):821-858.

(責任編輯:王勤美)

收稿日期:2021-07-06

基金項目:

貴州大學引進人才科研項目“人口移動及漢族接觸頻率對貴州省少數民族生育的影響”(貴大人基合字〔2018〕015號)。

作者簡介:

楊 洋,女,貴州貴陽人,博士,貴州大學學報編輯部編輯。研究方向:少數民族生育率。