中醫活血化瘀湯治療冠心病心絞痛的價值分析

戚風玲

【摘要】目的:分析對于冠心病心絞痛患者給予中醫藥活血化瘀湯進行治療的臨床價值。方法:對照組為常規西藥治療,同期觀察組加用中醫藥活血化瘀湯治療。結果:治療總有效率,觀察組vs對照組:97.22% vs 86.11%,P<0.05;治療前2組的心絞痛發作頻率及持續時間對比P>0.05,治療后心絞痛發作頻率及持續時間觀察組均較對照組更少P<0.05。結論:對于冠心病心絞痛患者通過給予中藥活血化瘀湯能夠有效改善心絞痛發作并獲得確切的臨床療效。

【關鍵詞】冠心病;心絞痛;中醫;活血化瘀湯;價值

冠心病屬于近年來高發的慢性心臟疾病,患者冠脈管腔出現狹窄甚至閉塞,進而誘發慢性心臟病,患病后使患者出現胸悶和胸痛等癥狀,特別是活動后進一步加重,隨著病情進展可誘發心絞痛,患者心前區劇烈疼痛,對其正常生活、工作等構成極大的影響。對于該類患者目前主要通過西藥治療,從而改善心絞痛發作并抑制病情進展。中醫中藥的應用在慢性心血管病變的治療中作用突出且臨床價值廣受關注。以下將分析對冠心病心絞痛患者通過采用中藥活血化瘀湯進行治療的臨床價值。

1資料以及方法

1.1臨床資料

抽取2019年6月~2021年4月本院72例冠心病心絞痛患者,隨機數字表法分組,觀察組:36例,男19例/女17例:年齡53~79歲,均值為(61.5±0.6)歲;發病時間為1~7年,均值(3.5±0.3)年。對照組:36例,男18例/女18例:年齡52~79歲,均值為(61.3±0.7)歲;發病時間為1~6年,均值(3.4±0.3)年。2組各項基礎資料具備可比性P>0.05。

1.2方法

對照組為常規西藥治療,即倍他樂克進行口服,50mg/次,每日用藥2次。同期觀察組加用中醫藥活血化瘀湯治療,方劑如下:黃芪和丹參均為20g,地龍、郁金、當歸、赤芍以及牛膝均為12g,玄參為15g,威靈仙以及皂角刺均為10g,柴胡、核桃仁均為12g,檀香為8g,川芎為10g,紅花為7g,半夏、枳殼以及桔梗均為4g,水蛭粉以及炮鱉甲粉均為4g。上述中藥煎煮并取汁300毫升,每日服用1劑,分為2份分別于早晚進行溫服。2組患者在治療2周后觀察療效。

1.3評價標準

(1)對比治療效果,顯效:患者的胸痛、胸悶顯著緩解,同時心絞痛的發作頻率顯著降低、程度下降或消失;有效:患者的癥狀有所改善以及心絞痛的頻率和程度等均有所緩解,然而未達到顯效標準;無效:患者的癥狀、心絞痛發作等無變化。(2)記錄2組患者在治療前與治療之后的心絞痛平均發作頻次以及每次持續時間的變化。

1.4統計學方法

文中數據行SPSS22.0分析,計量資料數據標準差為( ±s),組間數據行t檢驗,計數資料為[n(%)],組間數據行χ2檢驗,P<0.05為有統計學意義。

2結果

2.1臨床療效組間對比

治療總有效率,觀察組vs對照組:97.22% vs 86.11%,P<0.05。

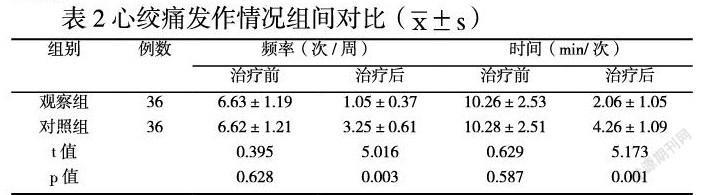

2.2心絞痛發作情況組間對比

治療前2組的心絞痛發作頻率及持續時間對比P>0.05,治療后心絞痛發作頻率及持續時間觀察組均較對照組更少P<0.05。

3討論

冠心病心絞痛在中老年人中特別是高齡老年人中具有較高的發病率,隨著病情進展患者的心絞痛發作情況不斷加劇,其典型特征為前胸出現壓榨性的疼痛,并具有陣發性特點,患者在參與日常勞作或出現情緒激動時非常容易復發,這對患者的生命安全構成了極大的威脅。中醫學將冠心病、心絞痛歸入到胸痹和心痛的范疇之中,心脈痹阻是該類患者的重要病機所在,與此同時產生一系列的病理變化,例如本虛標實,特別是血瘀情況十分突出,所以在治療中需要遵循活血化瘀以及行氣通絡的基本原則。中醫藥活血化瘀湯的應用其方劑當中所應用的丹參以及黃芪等,有利于提升患者的心肌收縮力并促使患者冠脈擴張,有助于改善患者的心肌供血并恢復期心肌代謝;方劑中所應用的當歸、牛膝、郁金等可發揮行氣、活血、祛瘀的功效;與此同時加用紅花、檀香、赤芍等,有助于活血通絡。本次研究中,觀察組在常規西藥治療的同時給予該中藥方劑,研究結果顯示,治療后患者的心絞痛發作頻率和每次癥狀持續時間獲得顯著改善,且評估結果優于同期對照組,在治療之后觀察組的治療總有效率也高于對照組。表明中醫藥活血化瘀湯的應用,能夠有效提升冠心病心絞痛患者的治療價值。

綜上所述,對于冠心病心絞痛患者通過給予中藥活血化瘀湯能夠有效改善心絞痛發作,并獲得確切的臨床療效。

參考文獻

[1] 李長遠. 中醫活血化瘀湯治療冠心病心絞痛的價值分析與研究[J]. 母嬰世界,2020,15(34):55.

[2] 劉長鑫. 中醫活血化瘀湯與倍他樂克治療冠心病心絞痛的價值分析[J]. 首都食品與醫藥,2019,26(4):38.

[3] 李官文. 活血化瘀胸痹湯治療急診冠心病心絞痛的有效性研究[J]. 大醫生,2020,5(15):68-70.

[4] 龔先淑. 活血化瘀湯聯合倍他樂克治療冠心病心絞痛的效果評價[J]. 當代醫藥論叢,2019,17(7):224-225.