運用心理學知識預防和診治精神性疾病

張承楷 吳麗娜

山東省棗莊市棗礦集團東郊醫院,山東 棗莊 277110

在當今社會中,精神性疾病已經成為人們關注的熱點問題。精神疾病患者在診治過程中使用心理學知識,能夠起到心理疏導的作用,從而改善患者的臨床癥狀,加快疾病恢復[1]。本文主要探究運用心理學知識預防和診治精神性疾病的臨床價值。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2018年1月-2020年2月在本院收治的精神性疾病患者100例,隨機分為觀察組和對照組各50人。觀察組男26例、女24例,平均年齡(31.26±8.13)歲;對照組男23例、女27例,平均年齡(32.87±7.19)歲。一般資料無差異,P>0.05,有可比性。

1.2方法 對照組運用常規藥物治療,除此之外,還給予觀察組心理學知識預防和診治:醫護人員需要對患者的想法和感受充分了解,通過合適的手段,引導患者將自身的不良情緒發泄出來,同時囑咐家屬給予患者一定的照顧和關心,從而使患者獲得家庭的溫暖。

1.3觀察指標 對比兩組治療效果、不良情緒及生活質量改善情況,運用焦慮自評量表(SAS)評分、抑郁自評量表(SDS)評分評定不良情緒[2]。

1.4療效評價標準[3]消除癥狀時為顯效;明顯改善癥狀時為有效;病情加重時為無效。

2 結 果

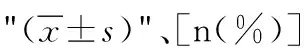

2.1治療效果比較:觀察組高于對照組(P<0.05),見表1。

表1 比較治療總有效率[n(%)]

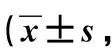

2.2兩組SAS、SDS評分對比:觀察組改善情況優于對照組(P<0.05),見表2。

表2 比較兩組SAS、SDS評分分)

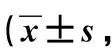

2.3生活質量:觀察組治療后均高于對照組(P<0.05),見表3。

表3 對比生活質量分)

3 討 論

從客觀角度來說,精神性疾病的發生與社會環境、家庭環境、生理性因素等具有十分密切的關系。如果家族中存在遺傳基因,對刺激存在相對較差的忍耐力;在家庭中受到粗暴的打罵或過分的溺愛,均容易導致脾氣暴躁或過度依賴;步入社會后不能與人進行正確的交往,不接受、不理解社會風氣等。從主觀因素來說,由于自信心比較缺乏,心理脆弱,嚴重的膽怯、自負或自卑等,會經受不住任何的打擊和挫折,進而引起精神性疾病發生[4]。

現階段,通過心理學知識治療精神性疾病的主要方法包括心理分析療法、支持性心理療法、認知領悟療法、放松訓練法及催眠療法等。精神性疾病的治療沒有定式,需要按照患者的實際需求和病情狀況,對治療方法進行適時的變換和調整。在精神性疾病治療中,運用心理科學知識診治任重而道遠,需要進行深入研究和不斷學習,從而將新的治療方法和途徑研究出來,使患者的痛苦感減輕,改善其生活質量[5]。

本文通過探究運用心理學知識預防和診治精神性疾病的臨床價值,相比于對照組,觀察組治療總有效率(94%)較高(P<0.05);治療后,觀察組SAS評分(42.41±6.64)分、SDS評分(41.29±6.84)分均較低,生活質量評分均較高(P<0.05)。綜上所述,運用心理學知識預防和診治精神性疾病,能夠提高治療效果,使患者的不良情緒和生活質量得到顯著改善。