腹腔鏡經肛門括約肌間徑路超低位直腸癌根治術在直腸癌患者中的應用研究

劉揚

遼源市中醫(yī)院,吉林 遼源 136200

伴隨著人們生活方式的變化,直腸癌的發(fā)病率也在不斷增加。約60~70%的患者為直腸癌。多見于低位大腸癌,目前以手術切除術為主。在常規(guī)直腸癌手術中,遠端切緣距離最小為5 cm,但隨著研究的深入,遠端切緣距離已經改變?yōu)橹辽? cm。近些年來,一些學者提出,即使切緣距離為1 cm,對直腸癌患者的預后也沒有影響。隨著腹腔鏡技術的發(fā)展,微創(chuàng)手術逐漸在臨床中得到應用,且創(chuàng)傷小,術后恢復快等特點被大多數患者更樂于接受[1],此外還能提高患者生活質量。因此腹腔鏡經肛門括約肌間超低位直腸癌切除術越來越受到臨床醫(yī)生的重視。為了提升直腸癌患者的臨床療效,本文通過對比研究的形式,探討了腹腔鏡經肛門括約肌間徑路超低位直腸癌根治術以及開腹經肛門括約肌間超低位直腸癌切除術對直腸癌患者的治療效果,現(xiàn)將研究成果呈現(xiàn)如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2018年1月-2019年2月間我院收治的50例直腸癌患者作為本次的研究對象。分為對照組、觀察組,每組25例。對照組患者年齡范圍(29~71)歲,平均年齡(53.3±5.1)歲,其中男12例、女13例,高分化19例,低分化6例;觀察組患者年齡范圍(30~72)歲,平均年齡(55.2±5.7)歲,其中男14例、女11例,高分化18例,低分化7例。可以得出兩組患者的相關資料都保持了同質性(P>0.05)。納入標準:均符合直腸癌診斷標準;了解研究內容,并自愿參與。

1.2方法 觀察組采用腹腔鏡經肛門括約肌間徑路超低位直腸癌根治術,將患者全身麻醉后在臍下做一個直徑為10 mm的孔,然后在直徑約5 mm處和10 mm處各開一小孔,置入腹腔鏡觀察。設定二氧化碳氣腹,保持空氣壓力為13毫米汞柱。中間入口,處理腸系膜下靜脈及動脈。沿縫隙游走整個直腸,保證其完整性[2]。手術中充分保護輸尿管和骨盆神經,同時分離內外括約肌,腹腔引導直腸與肛提肌相交,準確切除直腸。

對照組采用開腹經肛門括約肌間超低位直腸癌根治術,醫(yī)生分成腹部和會陰兩組,腹部組取截石位,正中下腹切口約20 cm,分層分離入腹腔,直至分離到腸系膜下血管[3],同時清除血管周圍脂肪,要求保持直腸系膜外表面完整。分離骨盆底部、骨盆筋膜壁及臟層間結締組織,切除直腸側韌帶,充分游離肛管至肛提肌平面,會陰操作與腔鏡組相同。

1.3觀察指標 觀察兩組患者治療效果,觀察內容包括:手術時間、術中出血量、肛門排氣時間、住院時間。

1.4統(tǒng)計學方法 應用SPSS21.0軟件對相關數據進行相應的統(tǒng)計學處理,以均數±標準差表示計數資料,p<0.05說明數據對比差異存在統(tǒng)計學意義。

2 結 果

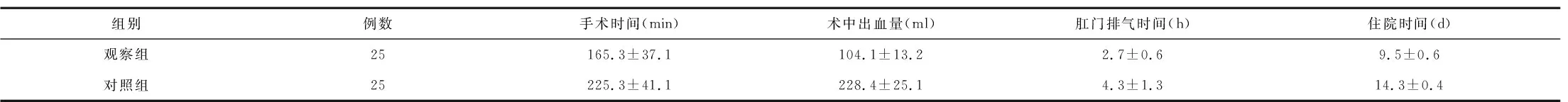

結果顯示,觀察組患者手術時間為(165.3±37.1)min、術中出血量(104.1±13.2)ml、肛門排氣時間(2.7±0.6)h、住院時間(9.5±0.6)d,顯著優(yōu)于對照組的( 225.3±41.1)min,(228.4±25.1)ml,(4.3±1.3)h,(14.3±0.4)d,差異均有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

表 兩組患者治療效果比較

3 討 論

直腸癌作為消化系統(tǒng)最常見的惡性腫瘤,近年來,隨著人們生活方式的改變,直腸癌的發(fā)病率逐年增加。我國直腸癌的發(fā)病率較其他國家更高,低位直腸癌的發(fā)病率也遠高于其他部位的發(fā)病率,腫瘤的發(fā)生部位也間接影響直腸癌的治療。隨著直腸吻合器和閉合器的臨床應用,大部分直腸腫瘤患者都能接受保肛術[4],但仍有大量直腸癌患者需要進行直腸造瘺。給病人的身心健康帶來負面影響,降低病人的生活質量,導致部分病人拒絕手術。經肛門括約肌間超低位切除直腸癌的手術方法早在上世紀90年代就被相關提出。基于腫瘤的理論基礎,通過淋巴系統(tǒng)向腫瘤上部轉移,而只有少數分化程度較低的腫瘤才能向下部轉移,其轉移范圍受到限制。此外,直腸癌患者只切除內括約肌,保留肛外括約肌[5],聯(lián)合縱肌和肛提肌,對肛肌收縮功能無影響。

本次研究表明,觀察組患者手術時間、術中出血量、肛門排氣時間、住院時間較對照組更具優(yōu)勢,有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。本次數據說明了腹腔鏡經肛門括約肌間徑路超低位直腸癌根治術能有效減少肛門內括約肌損傷,減輕對直腸癌患者排便功能的影響,縮短患者住院時間,體現(xiàn)了腹腔鏡治療的優(yōu)越性。綜上所述,在臨床中對直腸癌患者采用腹腔鏡經肛門括約肌間徑路超低位直腸癌根治術治療效果顯著,不僅對患者康復起到良好的作用,甚至還能提升患者生活質量,值得推廣。