中醫(yī)結(jié)合交鎖髓內(nèi)針治療骨傷的臨床治療效果

趙東

山東省菏澤市曹縣縣立醫(yī)院,山東 菏澤 274400

骨傷疾病屬于臨床常見病癥,目前主要發(fā)生于中老年人及兒童,其中跌倒、撞擊、車禍等是導(dǎo)致骨傷發(fā)生的主要因素,常見于長骨骨折。交鎖髓內(nèi)針是治療骨傷的主要術(shù)式也是有效術(shù)式,但由于創(chuàng)傷較大,因此患者術(shù)后存在術(shù)后恢復(fù)時間較長,且并發(fā)癥多發(fā)等情況。中西醫(yī)結(jié)合治療骨傷疾病的思想目前已獲得臨床認可。文獻指出,骨傷患者實施交鎖髓內(nèi)針治療術(shù)后予以中藥治療對術(shù)后恢復(fù)進程及并發(fā)癥預(yù)防具有積極作用[1]。為此本研究對骨傷患者采用中醫(yī)聯(lián)合交鎖髓內(nèi)針治療,旨在探討效果現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2018年2月-2019年4月我院住院治療的骨傷患者共79例,治療方式不同將患者分為對照組、聯(lián)合組,其中對照組39例,男18例,女21例;年齡22~67歲,平均(44.57±6.09)歲;脛骨骨折12例,腓骨骨折18例,橈骨骨折9例。聯(lián)合組40例,男19例,女21例;年齡23~66歲,平均(45.06±5.79)歲;脛骨骨折11例,腓骨骨折19例,橈骨骨折10例。兩組一般資料對比差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),有可比性。納入標準:所有患者均為單純骨傷患者;年齡在18周歲以上,80歲以下;家屬在知情同意書上簽字。排除標準:病理性骨折患者;粉碎性骨折患者;骨質(zhì)疏松癥患者;骨腫瘤患者。

1.2方法 對照組患者實施交鎖髓內(nèi)針進行治療,手術(shù)前擺正患者體位呈仰臥位,實施硬膜外麻醉常規(guī)消毒,根據(jù)X線結(jié)果查找骨折部位確定手術(shù)切口;將皮膚逐層切開后將骨折兩端復(fù)位修正,避免對周圍軟組織血管的損傷;擴髓后髓內(nèi)針鎖定,仔細確定髓內(nèi)針的鎖定及復(fù)位情況,常規(guī)傷口止血口逐層縫合傷口,術(shù)后觀察患者的生命體征,抬高患肢,術(shù)后予以肢體訓練。

聯(lián)合組患者則增加中醫(yī)治療措施,采用中藥治療方法,患者手術(shù)后初期治療以消腫止痛及活血化瘀為主,組方:丹參20g、三七20g、玄參15g、茯苓15g、生地黃10g、紅花10g、赤芍10g、土鱉蟲10g,水煎至300ml,早晚溫服150ml,服藥兩周。后期治療以壯骨補腎為主,組方:懷牛膝20g、山茱萸12g、熟地黃10g、澤瀉10g、白術(shù)12g、赤芍10g,水煎300ml,分兩次服用,連續(xù)服藥9周。

1.3觀察指標 (1)統(tǒng)計并對比兩組患者的腫脹消退時間、骨折愈合時間、首次下床時間。(2)記錄兩組患者術(shù)后出現(xiàn)感染、皮下組織壞死、遷延不愈等并發(fā)癥發(fā)生率。

2 結(jié) 果

2.1兩組患者術(shù)后恢復(fù)情況對比 聯(lián)合組患者的腫脹消退時間、骨折愈合時間及首次下床時間均明顯低于對照組患者,差異顯著(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者術(shù)后恢復(fù)情況對比

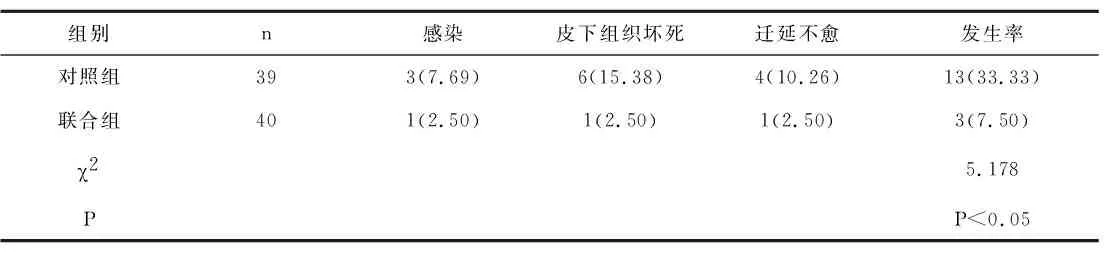

2.2兩組患者術(shù)后并發(fā)癥對比 聯(lián)合組患者的并發(fā)癥發(fā)生率明顯低于對照組患者,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組并發(fā)癥發(fā)生率對比(n,%)

3 討 論

交鎖髓內(nèi)針治療骨傷疾病因其創(chuàng)傷小、操作簡便等優(yōu)點而在臨床廣泛應(yīng)用,并且可減輕患者術(shù)后疼痛及不適感,促進術(shù)后肢體功能的快速恢復(fù)[2]。但髓內(nèi)針固定易造成術(shù)后恢復(fù)進程慢等現(xiàn)象,并且易出現(xiàn)感染風險,影響治療效果。中醫(yī)聯(lián)合交鎖髓內(nèi)針治療可起到標本兼治,優(yōu)勢互補的效果。

交鎖髓內(nèi)針屬于外科術(shù)式,因此骨傷患者術(shù)后恢復(fù)較慢,加之術(shù)后患者極易出現(xiàn)傷口感染、肢體腫脹及遷延不愈等并發(fā)癥,導(dǎo)致手術(shù)治療效果降低[3]。中醫(yī)治療的思想是標本兼治,通過消腫止痛及活血化瘀的方式提高手術(shù)效果,促進患者快速康復(fù),并且減少并發(fā)癥的發(fā)生。本研究中對行交鎖髓內(nèi)針治療的患者加以中醫(yī)治療措施,在治療初期由于患者氣血虧虛,血氣淤堵,采用丹參、三七、紅花等藥物消淤止痛、活血化瘀,通經(jīng)活絡(luò),可短期消除術(shù)后肢體腫脹疼痛之癥狀;生地黃、赤芍可清熱涼血;土鱉蟲強筋骨、止骨痛;茯苓利水消腫。在治療初期可促進骨折部位的愈合、減輕疼痛及感染。治療后期熟地黃滋養(yǎng)傷口;白術(shù)及澤瀉利水滲濕,抑制感染發(fā)生;懷牛膝加快術(shù)后愈合,促進骨折部位的修復(fù)速度。本研究結(jié)果顯示,聯(lián)合組患者的術(shù)后恢復(fù)時間及并發(fā)癥發(fā)生率低于對照組,提示中醫(yī)聯(lián)合交鎖髓內(nèi)針治療骨傷疾病對術(shù)后恢復(fù)及預(yù)防并發(fā)癥效果顯著。

綜上所述,交鎖髓內(nèi)針聯(lián)合中醫(yī)治療可降低骨傷患者的腫脹消退時間,促進骨折愈合,降低并發(fā)癥。