手外傷術后患者康復護理中心理干預結合功能鍛煉的應用分析

徐方菊

山東省蒙陰縣孟良崮中心衛生院,山東 臨沂 276225

手外傷是因手操作物體引起手部血管脆弱、掌骨壞死、皮膚缺損等現象,對手部功能產生影響,需實施顯微外科修復術治療,并加強康復訓練,改善手部功能[1]。另外,手外傷患者因發病突然,且但因術后恢復情況,極易出現焦躁、抑郁等負性情緒,對疾病的治療產生影響。因此,手外傷手術患者還應當加強心理護理。研究指出,手外傷患者實施心理干預結合功能鍛煉,有效改善手功能,促進恢復。本文將以86例患者為對象,探究手外傷術后患者康復護理中心理干預結合功能鍛煉的應用,詳細如下:

1 一般資料與方法

1.1一般資料 對象為86例手外傷手術患者為對象,研究時間為2017年8月-2020年8月,分為參照組43例與研究組43例。參照組患者中,20例男性患者,23例女性患者;最小年齡是22歲,最大年齡是73歲,年齡平均值是(43.85±4.84)歲。研究組,21例男性患者,22例女性患者;最小年齡是23歲,最大年齡是71歲,年齡平均值是(43.46±4.76)歲。 兩組患者的年齡、性別等資料比較,P>0.05,具有可比性。

1.2護理方法 參照組采用常規護理,向患者講述手外傷有關知識,指導患者飲食,并給予活動及用藥等方面的專科指導。

研究組實施心理干預結合功能鍛煉:(1)心理護理:積極與患者溝通,指導患者保持積極樂觀的心理態度接受現狀,緩解負性情緒,采用拉家常方式,保持態度和藹,給予患者關心,并耐心傾聽患者訴說,了解其內心需求與想法,耐心解答,并向患者講述緩解悲傷與發泄情感渠道。與患者家屬溝通交流,要求家屬給予患者溝通、陪伴與安慰,預防患者不良情緒,降低患者心理負擔。(2)功能鍛煉:若患者無手指骨折、肌腱損傷,在術后1天實施患肢本地歐被動屈伸訓練,控制活動范圍是5~10°,10min/次,手部耐受程度作為依據,進行橡筋網、健身球、分指板等鍛煉;在術后2~4周,實施主動與被動結合鍛煉;在術后6~8周,實施抗組鍛煉,采用單獨指屈淺肌腱聯系。若患者肌腱損傷,訓練方法如下:掌指關節呈伸直位,固定近端指間關節,實施主動屈曲指間關節;實施指屈深肌腱訓練,指間關節、掌指關節呈伸直位,遠近端固定指關節,主動屈曲遠指關節。若患者手指骨折,實施固定處理,固定拆除以后,實施功能鍛煉。

1.3觀察指標 隨訪所有患者半年,評估患者的手功能恢復情況,根據患者日常活動,如刷牙、洗臉、寫字、使用勺子等進行評估,分為1~4分,其中1分表示無法工作,生活無法自理;2分表示生活自理,無法按工作;3分表示生活自理,可工作;4分表示恢復正常。隨后,評估患者心理狀態,使用HAMA量表、HAMD量表,分數越低心理狀態越良好。

1.4統計學方法 使用SPSS 20.0分析,計數資料、計量資料使用χ2檢驗、T檢驗,應用%、±表示,P<0.05,差異有統計學意義。

2 結 果

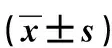

2.1兩組患者手功能結果比較 研究組護理后手功能評分明顯優于參照組,P<0.05,差異有統計學意義。詳見表1.

表1 兩組患者手功能比較

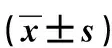

2.2兩組患者心理狀態對比 研究組護理后HAMA評分、HAMD評分優于參照組,P<0.05。詳情見表2。

表2 兩組患者心理狀態比較

3 討 論

手外傷為臨床常見疾病,重度可見手部畸形,輕度為手部功能障礙,因外力作用造成手部組織損傷,表現為劇烈疼痛。當患者發生手外傷時,伴隨感覺障礙,手指皮膚呈暗紅、蒼白等顏色,對肌腱損傷產生嚴重影響,并造成手部關節活動障礙,功能喪失,對日常生活產生影響。因此,手外傷患者在治療過程中還應當加強功能護理干預[2]。功能鍛煉為手外傷手術患者康復基礎,采用功能鍛煉為手部功能恢復奠定基礎,結合患者實際情況,指實施針對性手部康復訓練,有效改善手部功能,促進恢復。研究指出,手外傷患者多伴隨焦慮、抑郁等不良情緒,治療依從性下降,嚴重者出現抗拒治療心理,對疾病的治療十分不利[3]。心理護理表示護理人員使用心理學技能與理論應用于護理過程中,采用多種途徑與方式,對患者心理進行積極影響,繼而取得理想護理效果,采用良好行為實施心理護理干預,促使患者行為方式、心理狀態有效改善,此為提高護理質量與護理效果關鍵之處[4]。針對手外傷手術患者實施心理干預結合功能鍛煉,有效消除患者負性情緒,提高治療依從性,確保患者積極參與康復訓練,有效改善康復效果[5]。本次研究中,參照組應用常規護理,研究組應用心理干預結合功能鍛煉,結果可見,研究組護理后手功能評分明顯優于參照組,P<0.05,差異有統計學意義。研究組護理后HAMA評分、HAMD評分均優于參照組,P<0.05,差異有統計學意義。

綜上所述,手外傷手術患者應用心理干預結合功能鍛煉,有效改善手部功能,消除負性情緒,護理效果顯著,可廣泛應用于臨床。