健康教育應用于骨折護理中的價值分析

徐林英

仁壽縣第二人民醫院,四川 仁壽 620575

骨折屬于常見外科疾病,即人的骨頭在直接亦或是間接外力作用下變形或者是破裂。在骨折以后,因局部組織受損而出現肌肉痙攣,因而需在術后積極參加功能鍛煉,以恢復患者關節與骨骼的功能。為不斷增強患者骨折部位的恢復效果,需在治療期間積極落實健康教育。由此可見,深入研究并分析健康教育應用于骨折護理中的價值具有一定的現實意義。

1 資料和方法

1.1基礎資料 本課題隨機選取2019年1月-2020年1月與于本院接受治療的骨折患者60例進行統計學比對,按照入院序號劃分兩組,對照組30例,男18例,女12例,年齡20~64歲,中位年齡(45.24±1.27)歲,實驗組30例,男17例,女13例,年齡22~67歲,中位年齡(45.21±1.34)歲,兩組患者基本資料呈現p>0.05,視為可比。

1.2方法 對照組應用常規護理,即開展心理護理、體位護理與飲食護理,并對患者的肢體功能恢復狀況進行觀察。

實驗組應用健康教育,具體措施如下:

其一,入院階段。患者在入院時,護理工作人員應向其介紹院內環境,使其焦慮感、恐懼感以及陌生感得以消除[1]。此時還要為患者講解醫院制度,對患者需求加以了解,盡可能緩解其不安感。骨折患者的不適感極強,因而護理工作人員需盡量分散其注意力,并關注其病程發展的狀況,盡可能減少患者的疼痛感。

其二,術前階段。患者在手術之前,護理工作人員需向其交待攝入營養維生系豐富飲食,并保持大便通暢;術前12小時禁食,術前4小時禁飲的目的;臥床和休息時骨折肢體的正確放置;術前訓練床上大小便的必要性;術前、皮膚的準備;解釋并說明手術具體方式、注意要點與特點等,并且舉例說明手術風險與成功系數,使患者的信心不斷增強,進而提高其手術依從性。

其三,術后階段。在完成手術治療以后,同樣要告知患者術后注意要點,體位和患肢的正確放置,合理指導其參加功能鍛煉,并為其合理化地安排飲食,使患者能夠正確理解合理化飲食與功能鍛煉循序漸進的重要性,進而加快其術后康復速度。

其四,隨訪健康教育。骨折患者康復需要較長時間,因而即便其出院同樣需實施健康教育,告知其始終保持良好信念,保證能夠始終堅持。積極開展隨訪工作,定期通過電話隨訪與家庭隨訪形式對患者生活狀態加以了解,并督促其堅持運動,提醒具體的復查時間,若有意外事故發生應立即回院復診[2]。

1.3評價指標 (1)對比分析患者生活質量。

(2)對兩組并發癥狀況進行評估。

1.4統計學分析 借助統計學軟件SPSS23.0對兩組數據分析,P<0.05即數據有統計學意義。

2 結 果

2.1實驗組、對照組生活質量研究 前者各項生活質量指標較之于后者,P<0.05。(表1)

表1 對比患者生活質量

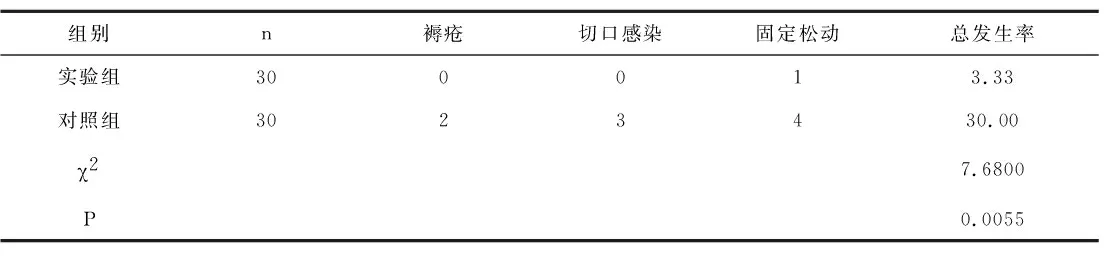

2.2兩組患者并發癥狀況比較 對照組并發癥總發生率明顯比實驗組高,P<0.05。(表2)

表2 分析實驗組、對照組并發癥狀況(n/%)

3 討 論

基于現代醫學的快速發展,醫護工作人員護理理念也明顯發生變化,不僅局限于醫院方面工作,同樣需患者具備較強的健康意識,使其正確認知健康行為與健康知識在骨折康復治療中的重要作用。兒童與老年人群為骨折多發群體,而人體的骨骼可塑性較強,在年齡增加的情況下,骨骼內硬骨比例也不斷增加,因而骨折臨床發病率更高。

在臨床治療骨折患者的過程中,積極開展護理工作十分有必要,但護理難度較大,加之患者平均住院的時間較長,且術后功能恢復治療相對漫長,容易發生并發癥。在這種情況下,需在常規護理的同時開展健康教育[3]。所謂健康教育,即借助宣傳教育、傳播與干預等多種手段給予患者必要幫助,使其形成科學化健康行為目標,并且將知識轉化成健康行為。健康教育通過分階段形式,將重點確定為骨科基本醫療,一定程度上改善了護患關系,且通過有計劃性健康教育將患者作為護理核心。但針對不同病患所選用的護理措施有所差異,應盡可能與患者個體需求吻合,借助參與活動性教育方式注重患者需求。通過健康教育活動的開展,根據具體應用效果調整教育計劃,以便更好地發揮健康教育的作用。在未來護理中,護理工作人員需積極落實教育工作,并且將教育中心集中于預防教育、心理教育與飲食健康指導等多個方面,對病因形成深入了解,以不斷增強教育工作的質量與效果。

在以上研究中,實驗組患者接受健康教育,與對照組各項指標比較,P<0.05。由此說明,骨折患者臨床治療期間,將健康教育應用于護理工作中,可明顯提高其生活質量,且并發癥少,有助于骨折部位的康復,臨床推廣價值突出。

總體來講,將健康教育應用于骨折患者臨床治療與護理中,不僅能夠使患者的生活質量得以提高,同樣降低了并發癥發生率,可加快其病情的恢復速度,具有極高的臨床推廣與應用價值,進而為骨折臨床治療工作的開展提供有價值參考依據。