了解幼兒閱讀特點 提升早期閱讀能力

編者按

支持幼兒做好閱讀與書寫準備,是幼小銜接工作的重要組成部分。從本期開始,我們將在“兒童早期語言發展與學習”專題欄目中陸續刊登中國科學院心理研究所李甦研究員及其團隊撰寫的系列文章。文章內容基于大量心理學研究基礎,以深入淺出的方式,向幼兒園一線教師介紹兒童前閱讀、前書寫等能力的發展特點,并提出了中肯的教育建議。

從小培養幼兒的閱讀興趣和閱讀能力已成為幼兒語言教育活動的重要目標,如何支持和提升幼兒早期閱讀能力一直都是幼兒教師關注的問題。本文將基于心理學的相關研究,從早期閱讀發展的視角,梳理幼兒閱讀的心理過程及發展特點,并在共讀的框架下提出教育教學建議。

為什么早期閱讀很重要

傳統的閱讀發展觀認為,個體的讀寫能力在進入小學之后才開始發展。而上個世紀七八十年代“讀寫萌發”(emergent literacy)觀點的提出,以及大量實證研究表明,讀寫能力是一個連續的發展過程,兒童出生后就已經開始了讀寫學習的旅程。在正式學習文字之前,兒童已經積累了大量的閱讀和文字經驗,如文字意識、口語詞匯和敘事(講故事)能力等。這些早期萌發的讀寫技能是正式閱讀發展的重要預測指標,與后期閱讀的發展密切相關。

在閱讀發展過程中,兒童很早就表現出個體差異,有的孩子發展快,有的慢;有的孩子能力強些,有的弱些,這種差異會持續相當長的一段時間。因此,在發展早期,需要給兒童的閱讀發展提供及時的支持。此外,學前期及小學低年級,是兒童對環境因素特別敏感的一個階段,他們特別容易接受環境中的一些信息,如果能在這個時期給他們提供更好的支持,對提升閱讀能力是非常重要的。“讀寫萌發”這個詞的涵義也體現出環境影響的重要性。正如種子的發芽和成長需要養分一樣,學前兒童的讀寫萌發也需要教師和養育者的支持,使他們成功地從讀寫萌發走向正規閱讀。

幼兒閱讀的心理過程與發展特點

幼兒閱讀的心理特點是教師為其提供支持的重要基礎。下面將從幼兒閱讀的心理過程與發展特點兩個方面對其進行闡述。

(一)幼兒閱讀的心理過程

雖然幼兒閱讀的書籍主要是圖畫書,但閱讀過程中所卷入的心理過程與文本閱讀是一樣的。在文本閱讀時,我們首先要識別字詞的識別,然后對不同的詞組成的句子進行一系列理解,并在不同的句子和段落之間建立聯系。這個過程中,對文本內容所做的推理和整合會幫助我們更好地理解內容。此外,在閱讀過程中,我們還會不斷地把自己已有的知識經驗與文本內容進行互動,去推測接下來可能發生的事件等等。所以閱讀是一個復雜的、動態的、運用不同策略的過程。

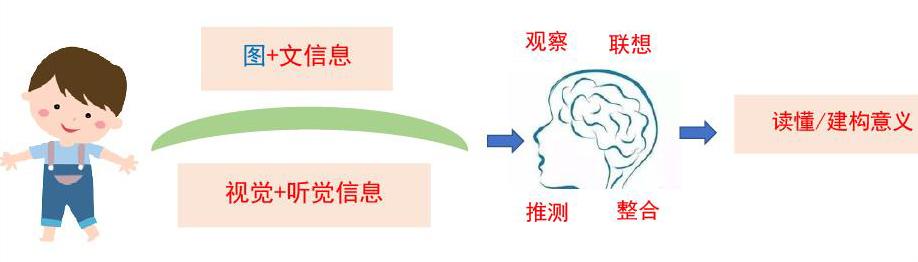

幼兒在閱讀圖畫書時,也會涉及到不同的心理過程(圖1)。從圖1可以看出,幼兒在閱讀圖畫書時,會對書中的圖文信息進行加工。由于幼兒大多不識字,書中的文字信息是由成人讀給他們的,因此,幼兒在閱讀圖畫書時,會同時加工來自視覺和聽覺通道的信息,并對這些信息進行識別、聯想、推測和整合,最終達到理解。幼兒閱讀圖畫書是一個建構意義的過程,是在做一件非常了不起的事情,他們調用了很多心理過程,并讓自己參與其中。這提醒我們,要想把閱讀的主動權還給幼兒,一定要保證在閱讀過程中能喚起幼兒的這些心理過程,讓閱讀真正成為他們自己的閱讀。

(二)幼兒閱讀的發展特點

1.幼兒學習閱讀的方式

幼兒主要通過三種途徑來學習閱讀并獲得經驗。第一種是通過自己對閱讀和書寫活動的主動探索來獲得經驗,比如讀圖畫書、嘗試用自己發明的符號來記錄事情;第二種是通過對成人的觀察來了解讀寫活動,比如觀察大人是如何讀書和如何寫字的;第三種是通過與成人的互動,比如和成人談話、討論來獲得經驗。這三種方式不同于直接“教”,而對成人該如何給幼兒提供支持以及如何更好地和幼兒互動提出了更高的要求。

2.幼兒閱讀的行為表現特點

幼兒閱讀的行為表現特點涉及很多不同的方面,本文僅圍繞圖畫書閱讀的特點來闡述。

幼兒在圖畫書閱讀中的行為表現主要分為兩大類。一類是言語行為,一類是非言語行為。言語行為包括他們發出的、可以理解的一些聲音。早期,他們通常以“咿咿呀呀”回應成人的提問。隨著年齡的增長,他們會對圖畫中的形象進行命名,會回答成人的問題,也會主動提問,逐漸與成人開展討論。非言語的行為主要是指向性的手勢。比如幼兒在閱讀時會用手去指圖畫書中的一些形象,此外,翻頁和注視也是幼兒閱讀時的常見行為,也是很重要的讀書能力。幼兒在閱讀中的言語和非言語行為表現反映出他們不斷積累的知識技能,隨著年齡增長,這些行為會越來越多,也越來越豐富,并會隨著年齡發展變化。

在發展早期(約6~18個月),幼兒最先使用肢體動作探索圖書,他們會用手來擺弄圖書。在9個月左右,開始出現指向手勢。12~14個月時,翻頁行為開始增加。14個月左右,他們的指向手勢和發聲開始同步起來。14~15個月左右開始發出有意義的聲音。此外,大約在12個月之后,幼兒開始用非言語行為來主動發起閱讀活動。這個時期是幼兒最初與書建立聯系的時期,與形成閱讀興趣和閱讀品味密切相關。

在發展中期(約18~36個月),幼兒注視書的時間隨年齡增長不斷增加,指向手勢與命名行為也協調起來。由于語言能力的發展,幼兒更有可能讀懂圖畫書中的內容并與成人交流。他們能經常回應父母提出的問題,能將熟悉圖書中的句子補充完整,能通過提問主動發起對話。這個時期幼兒會通過圖畫書來學習大量的詞匯,發展理解能力。

在發展后期(36個月~入學前),由于幼兒語言能力的發展,他們的理解和表達能力都在增強。他們會明確地說出書中的詞匯,能對書中的事件以及人物的動機問“為什么”,能逐漸理解復雜的故事結構,預測故事中要發生的事,也能越來越多地理解和使用推理性的語言。此時,他們講述或復述書中的故事的準確性會逐漸提高,細節也會逐漸增多。此外,在這個時期,幼兒表現出對文字的興趣,想去了解書中的文字以及文字書寫的一些規范。這個時期是幼兒語言表達能力提升和深入理解圖畫書內容的重要時期。

通過以上這些發展變化我們可以看出,幼兒閱讀發展與口語發展的關系非常密切。幼兒口語發展的狀況為成人在閱讀活動中與他們互動提供了基礎。成人會選擇適合幼兒語言發展水平的方式來溝通,比如給幼兒解釋詞匯的意義,或者讓幼兒補充句子等,這些都必須基于對幼兒語言水平的了解。

3. 幼兒閱讀圖畫的發展特點

幼兒閱讀圖畫書時絕大多數時間都在關注圖畫。一項針對4~5歲幼兒的眼動追蹤研究發現,在圖畫書閱讀時,他們直接注視文字的時間只占整體時間的6%。在親子共讀大約2分鐘的時間內,幼兒對文字的關注不足5秒。由此可見,在圖畫書閱讀中,幼兒對圖畫內容的閱讀是非常重要的。

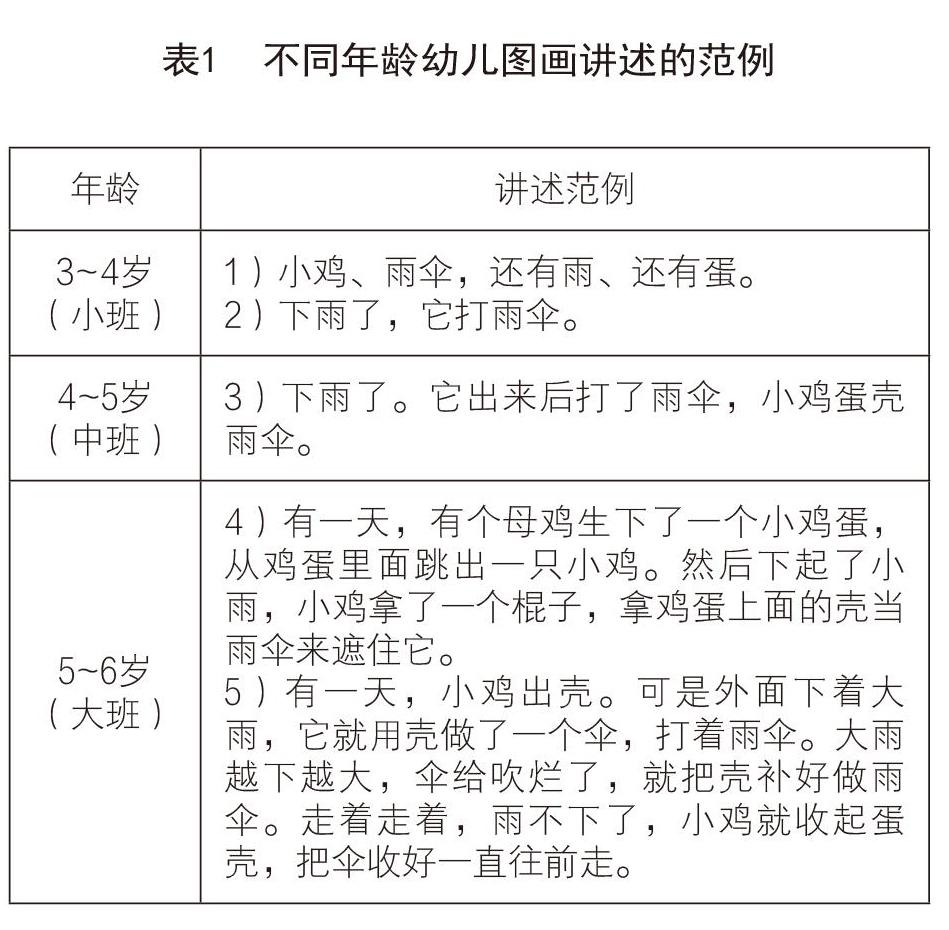

我們通過圖畫講述的方式,探查了幼兒閱讀圖畫的特點。表1呈現了不同年齡幼兒講述圖2的例子。從這些例子中,可以清晰地看到不同年齡階段的幼兒在閱讀圖畫時表現出的不同的讀圖和建構意義的能力。

3~4歲幼兒看圖時,主要是識別畫面形象,但他們對畫面上的內容都是零散加工的,雖然能夠建立畫面形象之間的聯系,但這些聯系也僅僅是一些空間關系。4~5歲幼兒可以掌握畫面形象之間的主要關系,能把畫面所反映的最核心的內容講述出來。5~6歲幼兒能完整地理解圖畫內容,出現了“有一天”這樣的故事結構,并能借助想象與推理等認知過程,把畫面所表達的內容的前因后果、包括畫面上沒有出現的信息都整合在一起,甚至還表達出一些自己的獨立觀點。從不同年齡幼兒講述的內容來看,他們對圖畫信息進行解讀時,經歷從零散加工到建立聯系的過程,最終會將自己的原有知識經驗調動起來,推理想象,從而把事件講述完整、理解清楚。

在共讀中促進幼兒的閱讀能力發展

美國早期讀寫委員會(National Early Literacy Panel,NELP)明確提出,共讀是成人與兒童共同進行的閱讀活動,其主要特征是成人給兒童讀書,鼓勵兒童參與討論,以提升成人與兒童之間的社會性互動的一種活動。研究者指出,圖畫書共讀使得兒童能夠接觸到大量在口語交流中很少使用的詞匯和概念。圖畫書除了能夠給兒童提供不熟悉的事物的圖片表征之外,還能夠支持兒童和成人展開超越于書中圖畫和內容的討論。這種去情境化語言(decontexualized language)在兒童讀寫能力的發展中起著重要的作用。

共讀在本質上是一種由兒童、成人和圖畫書三個要素之間的復雜互動所構成的社會性互動。在這種社會性的互動中,圖畫書引發了成人和兒童兩個意義系統的交流,搭建了共同構建意義的場景,從而形成了兒童學習和發展的場景。在共讀中,成人、兒童和圖書這三個要素之間的“匹配”是很重要的。匹配得好,就能創造出兒童的最近發展區,共讀的質量就高。近期,一項對22名來自低收入家庭的孩子(女孩)的研究發現,共讀質量與孩子在聽故事時大腦的激活程度呈顯著正相關。共讀質量越好,支持學前兒童復雜語言、執行功能和社會情感加工的腦區的激活程度就越強。在共讀中,兒童、成人和圖畫書三個要素都有著各自的特點,都會影響到“匹配”的結果。

(一)提供發展適宜性的支持,在師幼共讀中建立互動調諧

上文已闡述過不同年齡幼兒在閱讀中的行為表現以及他們閱讀圖畫的特點,這些可以作為成人與幼兒互動策略生成的基礎。例如,為促進幼兒獲得更有效的學習,選擇共讀的圖書內容最好是剛剛超越兒童現有的水平,但又處在他們的最近發展區之內的。圖書本身的復雜性會對成人和幼兒產生不同的結果,簡單內容的圖書會提高兒童的參與性,而復雜的圖書則會提高成人的參與性。所以,選擇圖書時,成人需要對幼兒的語言能力發展狀況比較敏感,與幼兒經常進行高質量的閱讀活動會提升教師對幼兒語言能力發展狀況的了解,能使教師更好地覺察到幼兒發展的“上限”,給幼兒設置更適宜的挑戰。同時,這也能夠幫助教師為幼兒選擇更適宜的圖書。

在共讀活動中,教師還應隨著幼兒發展,特別是他們語言和閱讀能力的發展,靈活地調整與幼兒互動的方式。我們可以把與幼兒的互動想象成用收音機調節頻道的過程,不斷地覺察孩子的水平,并隨之調整自己的支持與幼兒水平之間的匹配程度。一開始也許教師會給幼兒提出一個比較難的、高水平的問題,如果幼兒對問題的反應不恰當,那么教師在后續的互動中就會降低一點難度,如果幼兒的反應是適宜的,教師就會進一步提出更高水平的問題。正是在這樣的“調諧”中,“收音機的聲音”逐漸清晰了,師幼互動的質量就會越來越高。

在發展早期,教師要鼓勵幼兒探索書籍,產生閱讀興趣。隨著幼兒閱讀的不斷深入,教師要對圖書內容進行一些解釋和擴展,增加提問和討論的時間。在幼小銜接階段,幼兒的語言理解和表達能力能夠支持他們與成人進行更深入的討論,教師可以讓幼兒說一說對故事內容或不同人物的看法等等。在這種交互性的活動中,成人通過不斷與幼兒的對話和討論來評估他們的能力,并調整互動策略以便讓幼兒能在最大程度上參與互動。

(二)利用對話式閱讀的技巧,優化共讀互動環節

美國心理學家Whitehurst等人在1988年發展出了一種對話式閱讀(Dialogical reading)的共讀方法。這種方法中包含了高水平的互動技巧,強調反饋和支架式的支持在共讀中的積極作用。對話式閱讀提出了5種類型的問題來支持幼兒的閱讀,教師可以嘗試在共讀中使用,優化共讀中的互動環節。

1)填充式的問題。即在話語中留出空白,請幼兒來補充。例如“小男孩發現青蛙不見了,他很_________。”“小男孩抱起小狗,說___________”。

2)回憶式的問題。即需要幼兒回憶書中的信息來回答的問題。比如:“小男孩和小狗都去哪些地方找小青蛙了?”“小男孩掉到池塘后,他聽到了什么?”

3)開放性的問題。即鼓勵幼兒用自己的話來講述某個頁面。比如:“現在你來講講這一頁吧!”“咱們看看最后一頁,你覺得小男孩帶回家的青蛙是原來的那只嗎?為什么?”

4)“Wh-類”的問題。即問“什么”“哪里”“為什么”之類的問題。例如“小男孩為什么要去樹洞里找小青蛙呢?”“鹿把小男孩甩到了哪里?”

5)關聯經驗類的問題。即把書中內容和幼兒的日常生活經驗聯系起來的問題。比如:“你有沒有養過青蛙?”“如果你是小男孩,會用什么方法去找小青蛙?”

在使用這些問題的過程中,教師要對孩子的回答進行積極反饋。可以對幼兒的回答進行評價(評價不僅僅是贊揚和肯定),或者在重復幼兒的話語之后,再添加一些詞匯/內容進行擴展,并鼓勵幼兒重述擴展后的內容。如果幼兒的答案不正確(特別是對圖畫形象不能正確識別時),教師要修正并澄清錯誤的答案,告訴幼兒圖畫中的關鍵信息是很重要的。

(三)為幼兒超越圖畫與文本的閱讀提供空間

學習閱讀不僅使我們獲得了閱讀技能,也成為轉變我們思想的工具。在教學實踐中,不能把閱讀看成是一個簡單的知識學習和理解過程,它還是幼兒的一種重要的精神活動。閱讀的魅力在于讀者在自己和書之間創立了一個非常獨特的思想空間。當幼兒可以讀得懂、能夠很好地理解內容后,教師可以多跟孩子聊一聊他們對書的看法和對書的認識,讓幼兒在閱讀中的精神活動更加豐富。此外,教師要尊重幼兒的觀點,允許他們有自己的看法。每個孩子的視角和經驗不同,他們與成人的看法不一樣是很自然的。

(四)給幼兒園集體閱讀教學活動的建議

從教育實踐來看,當前幼兒園教師開展圖畫書閱讀教學遇到的困惑之一就是不知該如何組織和開展集體閱讀教學活動。解決這個困惑,需要在研究思路上擺脫單純的“策略”研究的束縛,回到圖畫書閱讀集體教學活動作為一種共讀活動的本質中去尋找解決之道。基于上文所闡述的共讀的社會性互動本質以及共讀中的互動調諧,對幼兒園閱讀集體教學活動提出如下建議。

1. 以幼兒的自主閱讀和自主表達推動師幼互動

在集體閱讀活動中,教師應該給幼兒自主閱讀的時間,同時,在活動中要增加孩子自主觀察、表達、討論、評價、反思的比重。一段時間以來,教師一直在探索和實踐非游戲活動的游戲化。事實上,非游戲活動游戲化不在于我們讓孩子用“游戲”的形式來開展活動(如戴上頭飾表演),更為重要的是在集體教學活動中,要有支持孩子自我探索、自我建構和自我反饋的機會。所以,在幼兒園集體閱讀活動中,教師要把教學的環節“讓出來”,為幼兒提供判斷和反思的機會。可以在活動中和孩子一起討論“你今天看完這本書感覺怎么樣?”“有哪些地方你最喜歡,有哪些地方你沒有看懂?”之類的問題。

2. 加強幼兒對圖畫信息的閱讀

幼兒圖畫書閱讀的突出特點在于他們對書中圖畫信息的解讀。在活動中加強幼兒對圖畫信息的解讀,保證他們有自主閱讀的機會,就有促進他們在閱讀過程中主動參與的可能性。這種主動參與,既包括他們表現出的積極行為,比如回答問題、參與討論等等,也包括心理上的參與,即幼兒在閱讀過程中觀察、聯想、推測和整合等心理過程的調動。只有在閱讀過程中卷入自己的心理過程和心理活動,幼兒才能擁有作為閱讀主體的積極體驗。在集體活動中,教師可以嘗試通過對話式閱讀的一些方法去回應和加深幼兒的學習,提升共讀質量。

3. 將教師的“教”和幼兒的“讀”變成共同構建意義的動態過程

幼兒園集體閱讀活動是通過以幼兒為主的對圖畫書中“圖”的理解和以教師為主的對圖畫書中“文”的理解及交流為基礎,在雙方共同搭建的理解之橋上生成和交流意義的過程。教師的支持和引領,或者說教師的“教”在教學過程中不是孤立存在的。實現幼兒園圖畫書集體閱讀活動價值,充分發揮閱讀集體教學對幼兒閱讀發展的作用,需要將教師的“教”和幼兒的“讀”放到共同構建意義的動態過程中去考察。

教師經常會通過提問來與幼兒互動,鼓勵他們表達,這是對的。但同時也要在微觀層面上處理好教師的“問題”與幼兒的“問題”之間的關系,如果整個活動都是教師提問幼兒回答,幼兒就很難成為積極的閱讀者。在教育實踐中,可以嘗試把提問的主動權交給幼兒,請他們閱讀圖書之后,提出問題。這樣的轉換能夠促進幼兒對閱讀內容和閱讀過程的反思,為他們創造自我探索閱讀活動和自我建構閱讀經驗的機會,從而不斷積累閱讀所帶來的積極體驗。

師幼共同構建意義的過程,既有助于通過加強幼兒對圖畫信息的閱讀,提升幼兒從行為和心理上參與閱讀活動的可能性,同時,也有助于教師理解幼兒閱讀圖畫書的特點,在共同構建意義的過程中為幼兒提供有益和有力的支持。

參考文獻:

[1] Fletcher KL, Reese E. Picture book reading with young children: A conceptual framework. Developmental Review, 2005,25(1):64-103.

[2] Vander Woude J, van Kleeck A, Vander Veen E. Book sharing and the development of meaning. Emergent literacy and language development: Promoting learning in early childhood. New York, NY: The Guilford Press, 2009:36-77.

[3] Zevenbergen A A, Whitehurst GJ. Dialogic reading: A shared picture book reading intervention for preschoolers. On reading books to children: Parents and teachers. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2003:177-200.

[4] Hutton J S, Phelan K, Horowitz-Kraus T, et al. Shared Reading Quality and Brain Activation during Story Listening in Preschool-Age Children The Journal of pediatrics, 2017, 191: 204-211.

[5]李甦. 圖畫書在幼兒園教育活動中的應用. 中國教師, 2019, 2, 77-79.

[6]李晨雨, 李甦. 親子共讀中的兒童行為研究述評. 中國特殊教育. 2020, (8), 67-74.

[7]曹軼娟, 李甦. 親子共讀中的父母行為研究述評. 中國特殊教育. 2016, 8, 77-81.

[8]李甦, 李文馥,楊玉芳. 3~6歲幼兒圖畫講述能力的發展.心理科學. 2006, 1, 25-29.