紅色表達與詩意表現

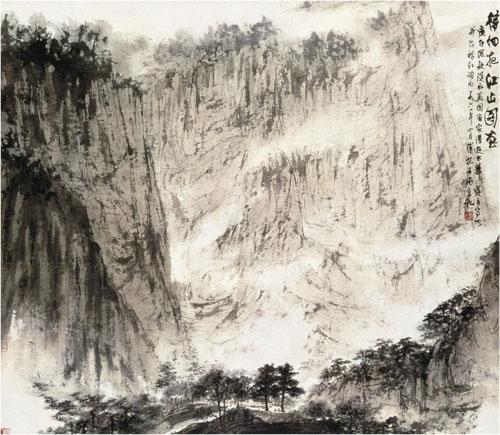

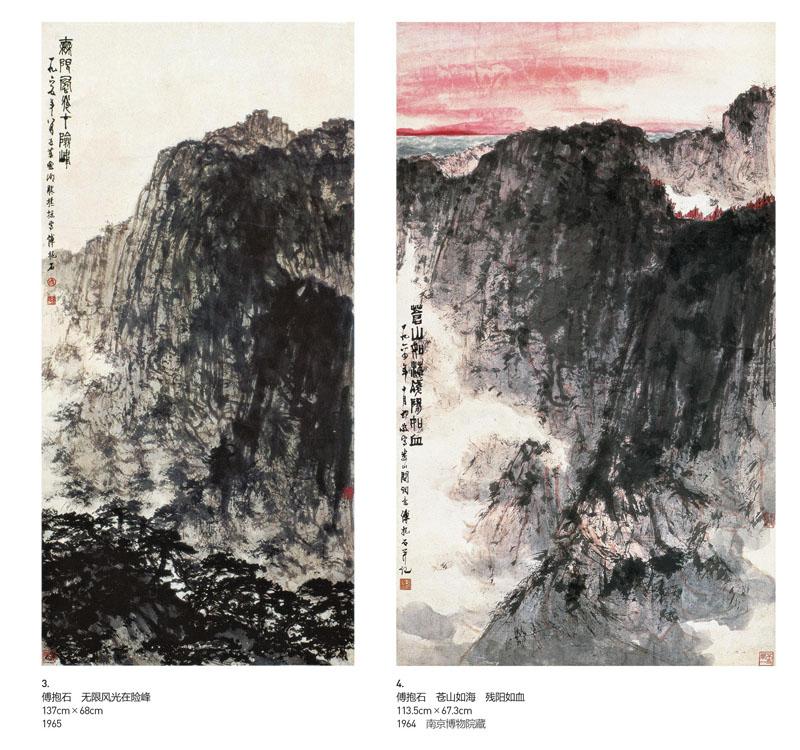

傅抱石先生創作的“毛澤東詩意畫”已經成為時代經典,這是有口皆碑的史實。在這一系列主題創作中,以人民大會堂鴻篇巨制《江山如此多嬌》為代表的“毛澤東詩意畫”是幾代中國人的歷史記憶和時代情懷,成為民族精神與文化象征的符號與標志。紅色主題的時代圖式與傳統筆墨語言的融匯形成了具有劃時代意義的藝術風格,這種風格在傅抱石先生筆下得到了完美的詮釋和實踐,實現了審美境界與社會功用在藝術形式上的和諧統一,在新中國美術史上留下了璀璨奪目的篇章。國內學者對傅抱石“毛澤東詩意畫”的史實考證和作品梳理已然取得豐碩成果,在此基礎上,筆者發表一點對傅抱石此類主題創作的體會和理解,僅供各位方家指教。

有證可查,傅抱石是最早探索并創作“毛主席詩意畫”的中國畫家。1950年2月25日,傅抱石作毛澤東《清平樂·六盤山》詞意圖,開始了以毛澤東詩詞為題材的中國畫創作。此后,傅抱石以毛澤東的36首各類詩詞為主題,創作了大量作品,風格特征與藝術語言逐漸成熟,日臻完美。其中以1959年與著名畫家關山月合作完成,并有毛澤東親筆題字的《江山如此多嬌》最為知名。而其“詩意畫”的淵源除了傅抱石對“史的癖嗜”,就是構寫“詩意”。與撰寫大量美術史論不同,傅抱石本人并不經常創作“詩”,而是“將詩的意境,移入畫面”。詩意畫傳統上是文人畫重要的創作題材之一,它在歷史上并不鮮見:

這是自宋以來山水畫家最得意的路線。詩與畫原則上不過是表達形式的不同,除了某種程度的局限以外,其中是息息相通的。截取某詩的一聯或一句做題目而后構想,在畫家是摸著了倚傍,好似譯外國文的書一樣,多少可以刺激并管理自己一切容易涉入的習慣。同時,使若干名詩形象化,也是非常有興味的工作。[1]326

正因如此,古代名畫家、詩人的佳句常常成為傅抱石的畫題,但詩句的選擇也并不隨意。傅抱石的畫題往往具有愛國和民族意識,并且詩的意境闊大和深遠,這些都是與他前文所述的人品、胸襟吻合的:

我比較喜歡畫家的詩,特別是石濤,其次是龔半千。它們—盡管立場站在統治階級,而由于時代、社會影響,民族熱情是充滿著的。

在傅抱石看來,詩與畫盡管藝術表達形式不盡相同,但二者在抒懷寄意、情景交融、創造意境美的藝術特質上是相通的。“文人畫”最大的特點就是超越對外物形狀的單純模仿而注重意境的營造,融情趣、思想于畫面,側重精神、心性的表達,這些特點都與詩相同:

我認為一幅畫應該像一首詩,一闋歌,或一篇美的散文。因此,寫一幅畫就應該像作一首詩、唱一闋歌,或做一篇散文。王摩詰的“畫中有詩”,已充分顯示這無聲詩的真相,而讀倪云林、吳仲圭、八大、石濤的遺作,更不啻是山隈深處寒夜傳來的人間可哀之曲。[1]324

由此可見,我們看到傅抱石是把畫作為“文”來看待的。這不禁使人想起鄧椿的名句:“畫者,文之極也。”[3]這是對中國畫寫意精神的實踐總結和理論概括。它是中國畫“文學化”傾向的重要標志,也是中國畫走向“詩化”的思想基礎。傅抱石在繪畫史論研究中對這一理論保持了一貫的認同立場。他把中國繪畫從寫實向寫意的轉變作為“急劇的拋棄造化(自然),歸依心源(性靈)的運動”[4]。而王維的“詩中有畫,畫中有詩”正是所謂“抒寫性靈”的基礎。所以傅抱石總結“超然的心胸”必須寄寓在“詩的意境”中,因為中國的詩與畫從來都不是被動地抄襲自然、世事,而是把作者的性情和情趣通過藝術的剪裁浸潤并滲透到詩與畫中,這種本于自然而又高于自然的創造性活動就是藝術創作。傅抱石曾指出:“國畫家應是詩人。……針砭了概念化的時弊,提倡作品要有詩的意境,畫家要具有詩人的想象力,更生動的反映生活。”[5]18可見,詩與畫是藝理相同、相通的。朱光潛先生說:

詩與實際的人生世相之關系,妙處唯在不即不離。唯其“不離”,所以有真實感;唯其“不即”,所以新鮮有趣。

所以,傅抱石對“詩意”的追求就是把“繪畫完全看作抒寫性靈的一種藝術”,而把詩和畫作為“知識階級的事業”,“人品是畫家的唯一原則,唯一生命”[7]。傅抱石在繪畫作品中竭力體現出文心、文思、文才、文氣、文筆等,而這些又都是詩所必備的條件:

山水畫家的基本要求是什么?應該是一位詩人,同時應具有歷史知識和學術修養。[5]41

如果說,傳統的“引詩入畫”是文人畫常見的表現手段,而新中國成立后傅抱石的“毛主席詩意畫”則是在特定歷史環境下其個人的獨特創造,它所體現出來的適應當時社會潮流的文藝思想確實是前無古人的。

隨著新中國的成立和社會主義建設的發展,作為國家領袖的毛澤東威望不斷提高,加之他的詩詞氣勢磅礴且富于浪漫色彩,對其意境的表達逐漸成為傅抱石所思考、關注并嘗試的山水畫新主題、新類型。同時,不可否認的是毛澤東詩詞的傳統文人氣質與時代精神境界本身就是民族文化的現實寫照。縱觀中國畫史,文人畫中的超然精神本是要求畫家在精神上追求自在、解放,擺脫人生世相的紛擾,但明清文人畫的末流把它設置為固定的程式,即傅抱石所說的“流派化”傾向。同樣地,詩與畫本是渾然天成的藝術形式,但在清代以來逐步演化為一種模式。對于這種傾向,傅抱石堅決地予以批判:

我們知道中國繪畫為“文人畫”家壟斷了之后,樣式上最特殊、最突出的便是畫面上題跋的重視。好似一幅畫若不題上幾句(詩、詞、文章),總覺得像沒有完成一般。因此,往往掇拾些無甚關系甚至毫不相干的陳詞濫調機械地形式地寫上去。這情況清代較為嚴重,笑話也自不少。[8]

新中國成立后,盡管傅抱石在思想上與社會主流文藝思潮保持了一致的步調,極力宣揚現實主義的文藝創作方法,附和時風所批判的“文人畫”,但在傳統繪畫對意境的構筑和要求上依然承襲了中國畫傳統精神。所以,在“詩與畫”舊有形式上的革新意識不意味著傅抱石否定詩畫精神上的融通,甚至他在具體實踐中尋找更變通的方式以創造“新”的詩意,即“革命的浪漫主義”:

毛主席詩詞為題材的創作,成為抱石先生藝術創作的一個重要組成部分,同時,也促進了他思想觀念的轉化。[5]

雖然在傅抱石的文獻中很難找到他承認屬于浪漫主義的證據,但通過他的“毛主席詩意畫”系列作品,很多人依然把傅抱石的藝術歸為具有革命浪漫主義色彩的新國畫,其中最著名的莫過于為人民大會堂所作的《江山如此多嬌》。

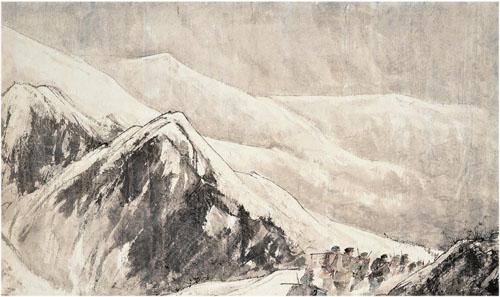

1959年8月,傅抱石接受與關山月合作為人民大會堂創作巨幅國畫向國慶10周年獻禮的任務。傅抱石和關山月在繪制過程中聽取了黨和國家領導人周恩來、陳毅、郭沫若、吳晗等眾多領導的指導意見,以毛澤東《沁園春·雪》中“江山如此多嬌”入畫,幾易其稿,突出了“東方紅,太陽升”之主題。全畫長9米,高5.5米,尺幅為當時之最。9月27日,毛澤東為這幅詩意圖寫了畫題“江山如此多嬌”,并由張正宇放大并描摹到畫面,這幅新中國美術史上的名作宣告完成。《江山如此多嬌》成功地以傳統中國畫的形式,通過對遼闊中華大地的描繪表現了新中國作為一個泱泱大國的現代風貌。在創作過程中,傅抱石豪邁雄渾的氣勢與關山月細致柔和的嶺南風格相得益彰,最后渾然一體又各具特色,形成筆墨淋漓、氣勢磅礴的整體效果。而作畫從主題確定、經營位置到落墨定稿都得到黨中央幾位領導的關懷和鼓勵,體現出集體智慧的力量。這樣的主題性創作在當時來說是一種新的嘗試,從表現技法到使用工具無不體現出中國畫的創新和發展,對于今天的中國畫創作仍然具有重要的啟示和借鑒作用。

傅抱石、關山月合作的《江山如此多嬌》成為新中國美術史上的經典之作,除了是因為藝術本身的魅力,更在于它在思想性和藝術性的高度契合和完美體現,是新中國文藝表達的典范與標志。

新中國的文藝從根本上講是“人民的文藝”,是具有革命傳統與紅色基因的事業,是在黨的文藝方針政策指導下的文藝活動,因而1958年根據毛澤東關于中國新詩“形式是民歌,內容應是現實主義和浪漫主義對立的統一”的精神而提出的中國文藝創作方法成為指導一切文藝創作的實踐原則與基本方法,美術亦不例外。傅抱石深諳古典詩詞的精髓和意蘊,同時也緊緊把握住詩詞的時代轉向與社會風尚,深刻理解并以中國畫傳統筆墨語言詮釋“毛澤東詩詞”的意境成為最好的突破點,筆者稱之為“紅色表達”中的“詩意表現”。

一方面,革命浪漫主義詩歌很重要的一個特征就是注重表達自己的情感,強調主觀因素和審美作用。在這點上,它與傳統“詩”的特性并沒有區別。同時,革命的浪漫主義詩歌體現出的是馬克思主義的世界觀、文藝觀,它不可避免地要突出文藝的功利價值和社會作用。傅抱石的“毛澤東詩意畫”實際上就是傅抱石在審美與社會兩方面價值間尋找最佳的平衡點,并努力構筑著符合政治形勢需要同時兼備審美情趣的“新”意境。所以傅抱石堅決反對簡單化的、功利化的“新”國畫:

一度頗為盛行的“山水”加“生活”的“創作”,今天誰也知道是走了一段彎路,……陳舊的形式、筆墨,怎么可以原封不動地用來反映今天新的內容呢?

傅老不同意在舊山水畫里加上新人物,或腳手架,他說那是保守思想的陰魂不散,反映現實生活不能來“夾生飯”。

另一方面,傅抱石清楚地知道古典詩詞的審美、意境等要素對中國畫創新所起到的重要作用和所應堅守的底線。傅抱石在新中國成立后大量著述中反復提及“現實主義”創作精神,但在實踐中能以“現實主義”表述方式來說明中國畫傳統創作方式的合理性、時效性與規律性。從這個角度看,傅抱石創作“毛澤東詩意畫”應看作其從山水畫傳統中提取“現實主義”因子用來激活、創造契合時代需求的“浪漫主義”,是保護、發展、弘揚民族文化傳統的一種機變與智慧。例如:

“師卷軸不如師造化”“讀萬卷書,行萬里路”這一優秀的現實主義傳統出發……[10]

中國繪畫的線,是形(第一使命)神(第二使命)兼備的,是客觀(第一使命)主觀(第二使命)一致的。……從這個基礎而發展的中國繪畫,因此也就絕不可能是自然主義或者別的什么,而必然是富于現實主義精神的。[11]380

所謂“遁跡山林”“游戲三昧”,也是現實生活和藝術創作政治性的反映。[11]377

在時代新舊轉換的時候,“新”與“舊”的微妙關系滲透到每一種文藝領域中,當“新”逐步獲得優勢地位時,怎樣“新”則成為涉及山水畫價值的核心問題:

山水畫會沒落嗎?是應該沒落的嗎?

傅抱石創作“毛澤東詩意畫”恰恰體現出詩畫關系中交疊的機樞在于意境,即借助詩人的情懷引發自我的構思和想象并以筆墨呈現給觀者。這也是把握藝術精神的本質與創造藝術語言的風格相統一。也就是說意境的“新”與“舊”,要充分考慮時代因素和社會環境、審美趣味的流變,通過今人的解讀將詩的意境創造性地表達出來,起到“借古抒懷以鑒今”的作用。郭沫若十分喜愛傅抱石,很重要一點就是他通過傅抱石的作品體會到富有時代氣息、諷喻鑒今的詩意:“縱令衣冠今古意,吾儕依舊主人翁。”“似均寓有家國興亡之意,而于忠臣逸士特為表彰。”[13]這種包前蘊后、內外并舉而別開蹊徑的詩意畫就是傅抱石藝術創新的實踐路徑。而“毛澤東詩詞”所具有的時代表征本身就為畫家的意境營造和藝術創作帶來思想上的震撼和激發,對其視覺畫面的再呈現、再創作、再發揮,為“詩意畫”這一傳統命題帶來富有時代氣息的創作空間和創新領域。

綜上所述,對于傅抱石創作“毛澤東詩意畫”,我們不能僅僅將其看作是一個時代的經典畫題,更要看到傅抱石在藝術上的創新精神以及時代賦予藝術家的社會擔當和歷史使命。誠如習近平總書記對社會主義文藝工作的指導方針:“中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉,也是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的堅實根基。要結合新的時代條件傳承和弘揚中華優秀傳統文化,傳承和弘揚中華美學精神。”今天,我們重溫傅抱石創作的“毛澤東詩意畫”作品,回溯歷史、反思當下、展望未來,情在畫內,意在畫外,足令我們后人欽嘆與敬仰。