我國耕地非糧化問題研究述評

張宇鑫

(河北農業大學人文社會科學學院,河北 保定 071000)

隨著農村土地流轉和一二三產業融合發展的快速推進,耕地在原有種植糧食作物的基礎上又產生了諸多新用途,其中非糧化傾向逐步凸顯。耕地的非糧化從短期來看能夠對提升農民收入、發展鄉村經濟帶來益處,但從長遠考慮,對我國的糧食安全產生著潛在的威脅。2020年11月4日,國務院辦公廳發布《關于防止耕地“非糧化”穩定糧食生產的意見》,隨后河北、山西、廣東、江西等省份先后發布關于防止耕地非糧化的政策意見,耕地非糧化問題引發專家學者的廣泛關注。對現有的耕地非糧化問題的研究進行綜述和思考,對把握當前耕地非糧化問題的研究進展,進行進一步發現與研究從而保障未來國家糧食安全具有重要的現實意義。

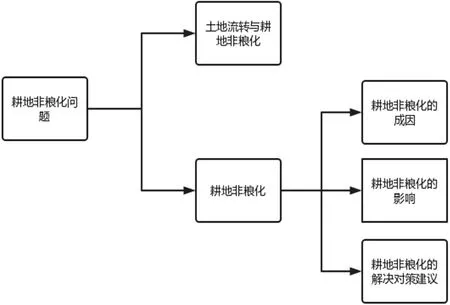

圖1 我國耕地非糧化問題研究圖示

綜觀學界對于非糧化問題的研究與探討,可以發現其研究的方向大致集中在2個方面,研究土地流轉與耕地非糧化二者之間的聯系;將耕地非糧化作為一個問題本身進行探討,這其中的重點聚焦在耕地非糧化的成因、耕地非糧化的影響、耕地非糧化問題的解決對策等。

1 關于土地流轉與耕地非糧化問題的研究

2014年,中央和國務院辦公廳印發《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》,要求大力發展土地流轉和適度規模經營,五年內完成承包經營權確權。周易林、宋易倩從浙江、河北和河南省耕地流轉“非糧化”現狀和特征出發,系統總結耕地流轉“非糧化”面臨的問題和形成的原因,其中,耕地“非糧化”的形成有經濟誘因、認識誘因2大內部誘因以及政策因素、法律因素和監管因素3大外部因素,由此提出提高收益、強化認識、完善政策、細化立法和加強監督等耕地流轉“非糧化”化解對策[1]。韓璐、叢林等認為農村土地流轉提升了農村土地生產要素的功能,并從土地經營權流出方、流入方、發包方、政府4個主體探析“非糧化”的生成機理,在此基礎上有針對性地提出細化種糧功能區、推行農業現代化、搭建農村土地流轉平臺、設計“非糧生產權”交易制度、重塑種糧貼補機制等5種規避途徑[2]。常偉、馬詩雨通過針對農地規模流轉中的“非糧化”行為開展研究,研究結果表明,種糧成本高、效益低、風險大、融資難等是導致“非糧化”的原因,而發展沖動、糧補政策不完善、監管懲處不到位則是導致“非糧化”加劇的原因。應通過降低種糧成本、增加農業經營收益、規范耕地用途、改進糧補政策、增強金融支持、加強監督管理等應對“非糧化”帶來的挑戰[3]。

通過上述學者的觀點可以看出,土地流轉在一定程度上能夠提升土地的利用效率從而帶來較高的經濟收益,但土地流轉所帶來的非糧化問題對我國糧食安全產生著威脅。因此,在土地流轉中應規范流轉行為,強化立法、加強監管和懲處,主動抓好非糧化行為的原因所在,應對好非糧化傾向所帶來的問題與挑戰。

2 關于耕地非糧化問題的成因研究

通過閱讀文獻發現耕地的非糧化問題形成的原因較多,涉及農民、政府、農業企業等多元主體,其原因可以歸結為經濟原因、政策原因、自然原因等多方面因素。趙小鳳等選取并整理中國31個省、市、自治區2000—2017年的數據,通過構建面板數據模型,從產業結構、農民收入結構角度分析了我國省域層面耕地非糧化的驅動機制,認為導致耕地非糧化的根本性原因在于種糧比較效益低下,農業機械作業費用和化肥費用上漲、高昂的農業雇工費用,農產品內部價格體系不合理是種糧比較效益低的重要成因[4]。高曉燕、趙宏倩認為隨著工商資本下鄉的不斷推進,土地流轉領域中“非糧化”現象日益嚴重,而“非糧化”的出現是由于政策、市場兩方面所導致[5]。李曉俐認為耕地非糧化問題形成的原因是種糧效益遠遠低于種植其它經濟作物和養殖的效益;土地非糧化效益高;對土地非糧化的危害認識不足;制度建設不健全[6]。

上述專家學者對于耕地非糧化的成因觀點大多一致,可以把其最根本原因歸結到經濟因素,耕地的非糧生產能夠帶來更可觀的經濟效益,在一定程度上促進了農民的增收,且種糧成本的日益攀高,所能得到的收益卻與之相反,再加之相應的種糧補貼不足等諸多因素,讓非糧化行為成了農民的“理性選擇”。

3 關于耕地非糧化的影響研究

耕地非糧化問題所帶來的最令國家和社會所關注的影響就是對于糧食安全的潛在威脅。高曉燕、祝凱月認為,糧食安全問題歷來為我國政府所高度重視,正所謂“糧足才能民安”。“非糧化”對于生態、勞動力結構、糧食安全以及社會穩定帶來了潛在影響[7]。耕地非糧化的比率和發展的傾向值得研究與關注,較高的非糧化比率所帶來的直接問題就是糧食種植面積的減少,進而就是糧食產量的下降,這對于我國的糧食安全保障產生著潛在的威脅。糧食的安全對于國家和人民來說至關重要,手中有糧、心中才不慌,因此耕地的非糧化所帶來的負面影響不容小覷。

4 關于防止耕地非糧化問題的對策研究

對于解決耕地非糧化問題的對策,專家學者們提出了許多具有針對性和可行性的解決措施。易曉燕等認為解決耕地非糧化問題要優化糧食生產布局,穩定種糧面積比例,提高糧食最低收購價格,補貼城市低收入者;穩定和完善種糧補貼政策,進一步加大對規模化糧食生產的扶持力度及規范性;細化耕地利用類型,對土地流轉的農業用途做明確的劃分;加強耕地質量管理,提高單位面積糧食產量;為規模化種糧者提供信貸、農業保險等方面的支持[8]。李芒環完善種糧補貼、革新農業科學技術、減少農民負擔、提高農民生產糧食的積極性和收入,進而改善“非糧化”現象帶來的負面影響[9]。薛選登等通過研究非糧化問題提出應對“非糧化”問題應建立預警機制、細劃糧食功能區、建立“非糧權”交易,采取精準補貼等差異化的措施進行防控[10]。孔祥斌在分析全國各地區耕地“非糧化”主要類型、程度及其影響的基礎上,分別從嚴格管控、部門協同、建立復墾專項儲備基金和落實耕地保護補償等4個方面提出了改進對策[11]。許祥云等通過對耕地的非糧化存在的諸多問題和矛盾提出應統籌協調“宜糧則糧、宜林則林”布局,規范農村土地承包經營合同管理,保護和調動農戶種糧積極性,建立耕地“非糧化”綜合治理機制,從而緩解進而解決非糧化問題[12]。

綜觀上述專家學者所提出的耕地非糧化問題的對策建議可以總結為以下幾個方面。在經濟方面,適當提高糧食收購價格,降低種糧成本從而提高農民種糧積極性;在政策方面,完善種糧補貼制度,建立非糧化預警機制,對非糧化問題進行精準把控;在法律方面,完善土地流轉相關法律法規,規范土地流轉行為,緩解非糧化問題;在社會方面,加強對非糧化問題所帶來的隱患的公眾認識。總而言之,對于耕地非糧化問題和傾向要采取科學合理的解決措施,明確耕地種植優先序,對于在合理可控范圍內的非糧化種植行為可以采取積極措施,對于不合理甚至過高的非糧化比率的種植行為要采取嚴格的控制措施,從而保障國家糧食安全。

5 結語

綜合當前文獻可以看出,學界對耕地非糧化問題的研究成果較為豐富,為非糧化問題的解決提供了重要的理論支持。此外,關于耕地非糧化問題的研究也還存在若干不足之處。專家學者缺少對于我國整體的非糧化現實數據的把握和分析。對于部分地域的耕地非糧化問題研究不足,如山東、河北以及東北三省等糧食主產省份,缺少相關的研究。對于耕地非糧化的解決措施學界所給出的觀點較為宏觀,且有些對策建議的實際應用性較為不足。

對于我國這樣的人口大國,糧食安全的保障是一個永恒的課題,加之人多地少的人地矛盾將耕地的非糧化推向了研究的重點,對于耕地非糧化問題的未來的研究可在以下方面突破。研究耕地非糧化的發展傾向并進行動態監測,科學把握我國耕地非糧化的變化和傾向,進而能夠更加有針對性地提出治理的對策建議;加強對不同省份、不同地域的耕地非糧化問題的研究,其中對于承擔糧食生產責任的糧食主產省進行重點研究,把握其耕地非糧化的程度,保障我國糧食安全;對于耕地非糧化問題的解決對策的實際應用性應有所突破,應更多的結合實際從而得出更為造福農民且真實有效的解決對策是未來努力的方向;對于耕地非糧化問題的兩面性進行研究與分析,耕地非糧化問題具有其兩面性,在合理可控的非糧化比率內,糧食安全有所保障的同時,農民能夠獲得較多的經濟收益,從而促進農村的經濟發展;在非糧化比率過高的情況下,糧食種植面積的減少直接對糧食的產量產生影響進而危害我國的糧食安全問題。因此,如何找到一個科學合理的耕地非糧化比率或區間,在保障國家糧食安全的基礎上能夠通過盤活土地促進鄉村振興也是未來研究的一個方向。