近六十年我國玉米產業發展、貿易變化與未來展望

□ 路子顯(國家糧食和物資儲備局科學研究院,北京 西城 100037)

玉米是世界上最重要的三大谷物之一,1998年開始世界玉米總產量已經超過稻谷和小麥,居世界三大谷物之首。玉米不僅生產潛力大、經濟效益高,而且具有食用、飼用和多種工業用途。我國玉米2007年種植面積超過稻谷和小麥種植面積,位居中國糧食作物種植面積之首。2014年我國玉米種植面積超過美國,位居世界玉米生產國種植面積首位。

一、我國玉米近六十年生產發展歷史回眸

近60年,雖然我國玉米種植面積增長了4-5倍,總產量增加了10倍以上。但是,單位面積產量與美國相比仍有差距,2020年,我國玉米單產僅為美國的60%。

(一)上世紀我國和世界玉米產業穩步發展

上世紀六十年代,我國玉米種植面積和總產量平均為1471.8萬hm2和2205.0萬t,分別占我國糧食種植面積和總產量的12.3%和12.0%;以1965年為例,當年世界玉米種植面積9096.5萬hm2,總產量22781.1萬t;中國玉米種植面積971.1萬hm2,總產量2554萬t。分別占當年世界玉米種植面積和總產量的10.7%和11.2%。

七十年代,我國玉米種植面積和總產量平均為1808.2萬hm2和4432.9萬t,分別占我國糧食種植面積和總產量的15.0%和16.1%;世界玉米種植面積和總產量平均為11440萬hm2和32365.1萬t,我國玉米種植面積和總產量分別占世界玉米種植面積和總產量的15.8%和13.7%。以1975年為例,當年世界玉米種植面積11453.4萬hm2,總產量為32253.6萬t;中國玉米種植面積1104.0萬hm2,總產量為3322.0萬t。

八十年代,我國玉米種植面積和總產量平均為1924.9萬hm2和6974.8萬t,分別占我國糧食種植面積和總產量的17.1%和18.42%;世界玉米種植面積和總產量平均為12954萬hm2和43945.8萬t,我國玉米種植面積和總產量分別占世界玉米種植面積和總產量的14.9%和15.9%。以1985年為例,當年世界玉米種植面積13205.5萬hm2,總產量48714.5萬t;中國玉米種植面積1805.3萬hm2,總產量6382.5萬t。

九十年代,我國玉米種植面積和總產量平均為2280.6萬hm2和10977.6萬t,分別占我國糧食種植面積和總產量的20.4%和23.3%;世界玉米種植面積和總產量平均為13618萬hm2和55171.2萬t,我國玉米種植面積和總產量占世界玉米種植面積和總產量的16.7%和19.9%。以1995年為例,當年世界玉米種植面積13624.5萬hm2,總產量51450.6萬t;中國玉米種植面積2285.1萬hm2,總產量11233.1萬t。

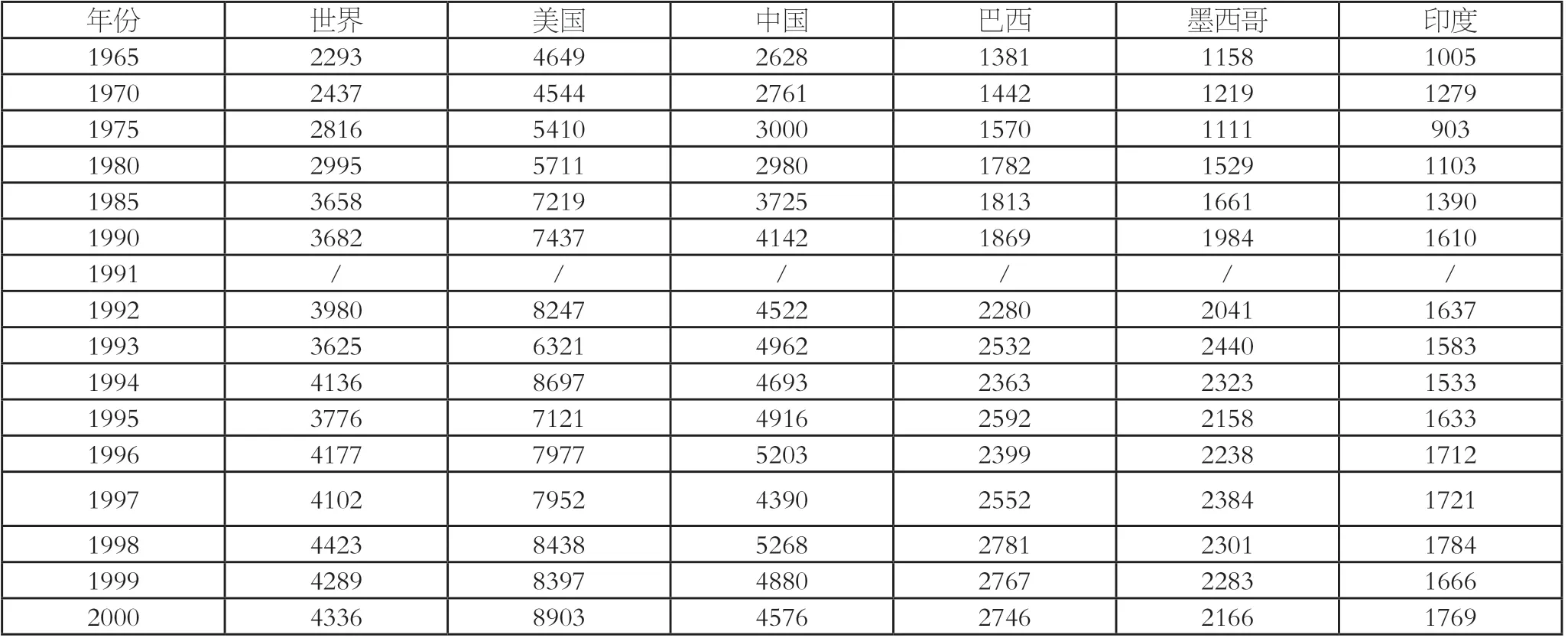

上個世紀后40年,我國玉米種植面積和總產排在美國之后,一直保持世界第二(表1,2)。但是,我國玉米單位面積產量與美國差距很大(表3)[1,2,3]。雖然法國大多數年份玉米種植面積和總產量分別排在世界第八和第五之外,但是法國玉米單產基本上排在世界第二。2002年法國玉米單產居然達到8850kg/hm2,超過美國玉米單產8011kg/hm2,躍居世界玉米單產之首。

表1 上世紀我國與世界各大玉米主產國玉米種植面積(萬hm2)

表2 上世紀我國與世界各大玉米主產國玉米總產量(萬t)

表3 上世紀我國與世界各大玉米主產國玉米單位面積產量(kg/hm2)

(二)本世紀我國玉米產業飛速發展

本世紀前十年,我國玉米種植面積從2347萬hm2增加到3498萬hm2,總產量從11039萬t增加到19075萬t。其中2007年玉米種植面積達到2948萬hm2,總產量15230萬t(表4),超過稻谷和小麥,躍居我國三大谷物之首。

本世紀第二個十年,我國玉米種植面積從3677萬hm2增加到4500萬hm2(表4),其中2014年玉米種植面積達到4300萬hm2,超過玉米生產第一大國美國的種植面積;總產量從21132萬t增加到26478萬t(表4)。本世紀前20年,我國玉米總產一直保持世界第二;我國玉米種植面積從2014年以來位居各玉米主產國之首[2,3]。

表4 本世紀我國玉米種植面積、總產量和單產(萬hm2,萬t,kg/hm2)

總之,在新世紀前20年內,我國玉米種植面積實現兩次超越,第一次超越發生在2007年,我國玉米面積超越水稻和小麥,位居我國谷物面積之首;第二次超越發生在2014年,我國玉米面積超越美國玉米面積,位居世界玉米主產國玉米面積之首。

二、我國玉米近六十年貿易變化歷史回顧

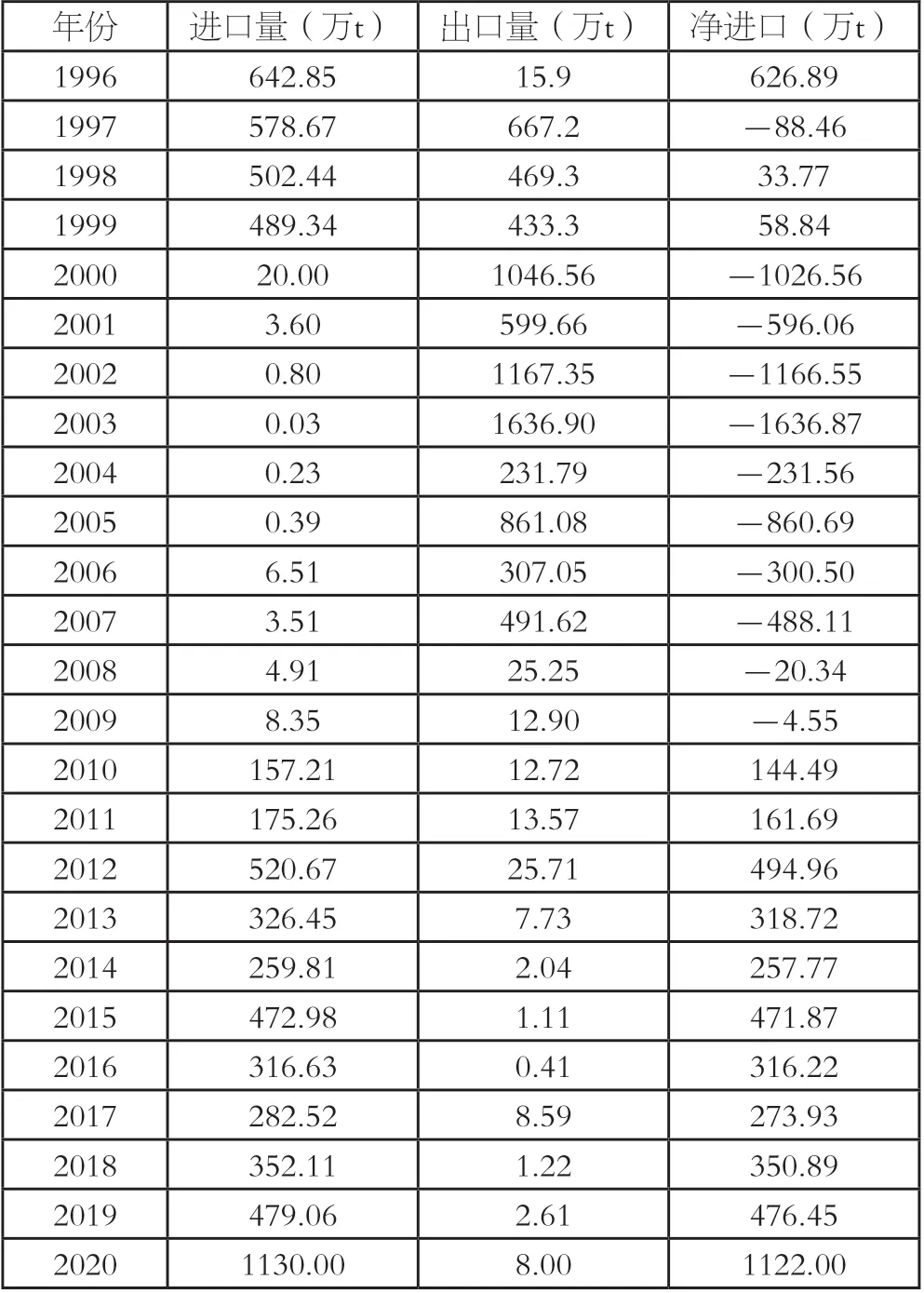

近60年,我國玉米凈進口37年,凈出口23年,凈進口年份比凈出口年份多14年;進口最多的年份是1995年,進口玉米達到歷史最高水平,高達1178.7萬t;出口最多的年份是2003年,出口達1637萬t,創歷史最高水平,躍居世界第二位出口國位置,僅次于美國。2010年以后,隨著人民生活水平的不斷提高,對動物蛋白消費逐年增加。玉米作為主要動物飼料原料,國產玉米無法滿足人民日益提高的生活水平需求,玉米進口呈現波浪式上漲趨勢[5](表5)。

表5 近25年來我國玉米進出口量(1996-2020)

三、本世紀我國玉米產業突飛猛進的原因

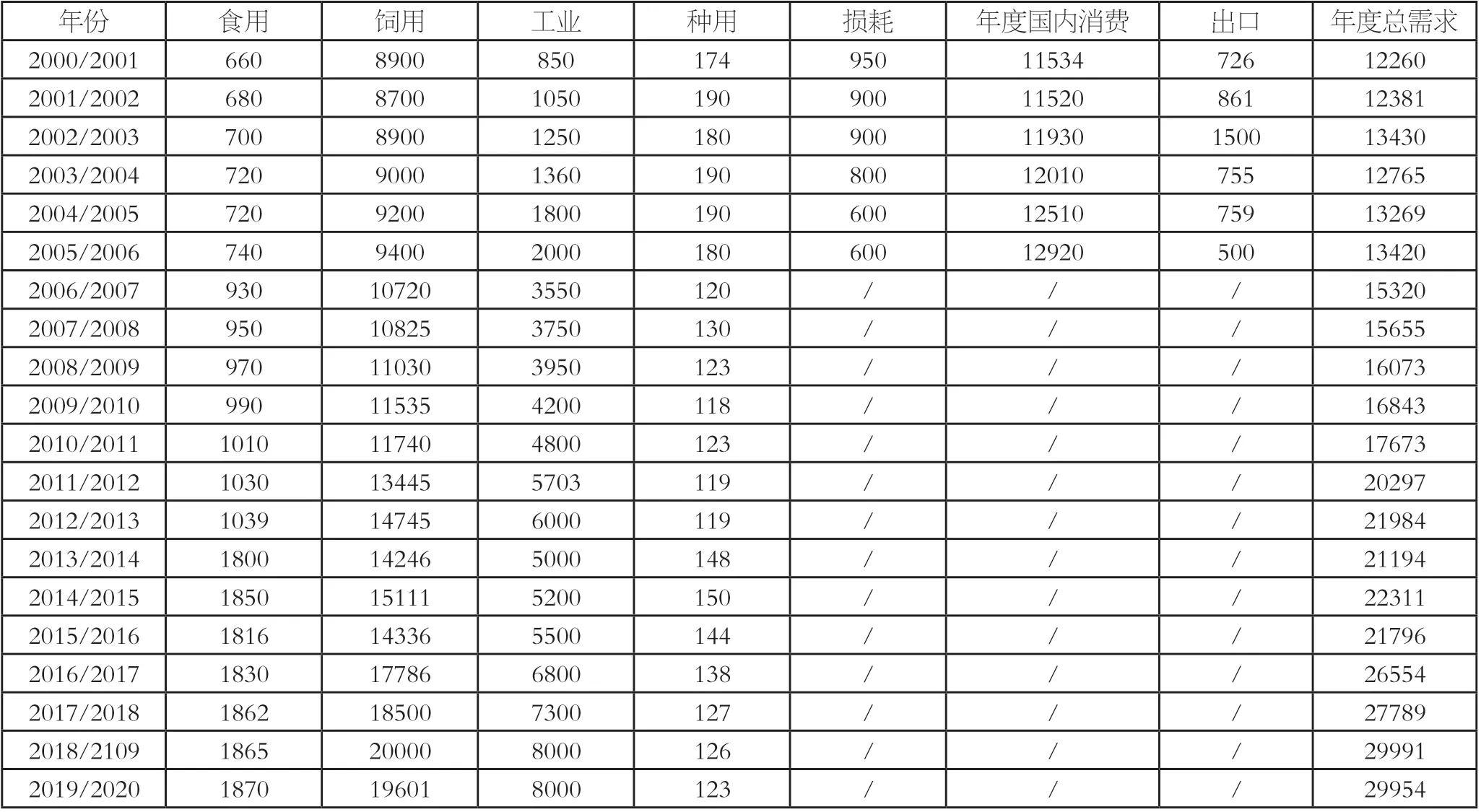

本世紀前二十年我國玉米產業發展勢頭迅猛,主要是玉米用途由食用需求發展為多元化需求。尤其是飼用需求日新月異,此外,還有工業需求和種用需求等[1,6,7,8]。近20年我國玉米年度總需求從2000/2001年度的1.2億t增加到2019/2020年度近3億t,增加了1.5倍。其中年度食用需求從2000/2001年度的660萬t增加到2019/2020年度近1870萬t,增加了1.8倍。年度飼用需求從2000/2001年度的8900萬t增加到2019/2020年度近19601萬t,增加了1.2倍。年度工業需求從2000/2001年度的850萬t增加到2019/2020年度近8000萬t,增加了8.4倍。年度種用需求本世紀初2000/2001年度為174萬t,2019/2020年度為123萬t,變化不大。年度需求增量最大的是飼用需求,增幅最大的是工業需求[6]。正是由于畜牧養殖業的大發展,對飼料的消費越來越大,以及工業需求不斷增加,導致玉米產業飛速發展。

表6 近20年我國玉米消費與需求情況表(萬t)

四、本世紀我國玉米產業擴張引起的問題

自2008年我國實施玉米臨時收儲政策以來,我國玉米產業發生了顯著變化,玉米產量快速提升。但同時也出現了一些問題;

(一)國內玉米價高,種植面積提升,總產逐年增長,庫存不斷增加

隨著玉米價格抬升,國內外玉米價格形成倒掛,玉米種植面積依然持續擴大,玉米產量連年增長,國家庫存不斷堆積,供求關系嚴重失衡。主要表現在供給側的過量供給和國內玉米需求側的低迷。自2001年起,玉米種植面積連年增加,從2347萬hm2增加至2015年的4497萬hm2,玉米產量從1.10億t增至2.65億t,增加了近1.5倍。截止2015年末國家糧庫玉米庫存達到2.5億t。有數據顯示:2015年全年,國內進口玉米473萬t、高粱1070萬t、玉米酒糟682.1萬t。三種產品進口量超過2000萬t,基本上替代了2000多萬t國產玉米的需求,在此情景下,國內玉米愈發缺少市場競爭力。然而,玉米整體年耗量不超過8500萬t,需整整三年才能消耗現有庫存。主要由于國內玉米價高質平,需求側優先選擇進口玉米作為原材料[9]。

(二)耗水逐年增加,地下水位下降,單產低而不穩,生態環境惡化

玉米原產于中美洲,對水資源要求較高,由于華北和西北等地區水資源短缺,土壤生態環境惡化,導致玉米單位面積產量較低而不穩。以華北平原為例:由于冬小麥和夏玉米種植,農業地下水用水量不斷增加,形成了冀棗衡、滄州、南宮三大深層地下水漏斗區。據有關統計,京津冀地區年超采地下水約6.8×109m3,地下水累計超采量超過1×1011m3,地下水超采面積占平原區的70%以上[10]。

(三)面積密度增加,秸稈消化困難,蟲害周期縮短,農藥大量使用

玉米面積過度擴大導致蟲害加劇。防蟲農藥大量施用,農田有毒有害物資疊加。以亞洲玉米螟Ostrinia furnacalis(簡稱玉米螟)為例:近年來,隨著玉米種植面積和密度的增加以及東北春玉米區大量秸稈得不到及時處理,加之該區域玉米播種期提前和晚熟品種推廣,為玉米螟越冬種群基數的擴張、世代數增加和為害期的延長提供了適宜的環境和良好的寄主條件,導致玉米螟為害加重,大發生頻率增加。東北春玉米區玉米螟大發生周期由20世紀80年代前的10年左右縮短至20世紀80年代后的5年左右,近年來更是每1~2年就有一次大發生[11]。

(四)玉米秸稈還田,植物病害疊加,真菌毒素污染,不孕不育增加

玉米秸稈還田導致病害加劇。在我國玉米主要集中在東北、華北和西南地區,大致形成一個從東北到西南的斜長形玉米栽培帶。玉米真菌毒素的分布因不同地區、氣候條件而異,且多為伴生性。隨著全球氣候變暖和玉米種植方式的變化,北方地區玉米成熟后期脫水慢,特別是低溫年玉米生育進程拖后,易形成“水玉米”,受真菌毒素污染逐漸趨重。黃淮海、西南玉米產區因玉米儲藏環境潮濕,玉米真菌毒素污染也較嚴重。玉米真菌毒素污染以脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)、玉米赤霉烯酮(ZEN)、伏馬毒素(FB1、FB2、FB3)等鐮刀菌毒素、黃曲霉毒素(B1、B2、G1、G2)等曲霉毒素較為嚴重[12]。由于提倡秸稈還田,病害連年重疊積累,真菌毒素通過食物和飼料影響人畜健康安全。玉米赤霉烯酮具有明確的生殖發育毒性,可導致動物不孕、不育、胎兒畸形和生長發育不良等,與兒童早期乳房發育、性早熟等青春期發育異常有關,并且可能還影響男性生殖,甚至導致不育[13]。

(五)連作耗肥嚴重,化肥施用量大,黑土品質退化,有機營養缺乏

玉米連作消耗土壤肥力嚴重,導致地力下降,化肥用量逐年遞增,引起東北黑土地品質退化。據全國耕地質量監測數據,東北耕層土壤有機質平均含量26.7g/kg,與30年前相比降幅達31%,黑土層已由開墾初期的80~100cm下降到20~30cm,很多地方已“露皮黃”[14]。另據中國科學院黑龍江農業現代化研究所定位觀測資料,近20年在一般的耕作施肥條件下,黑土耕層有機質含量下降速度大約是每年下降0.01%~0.02%,土壤有機質含量逐年下降。據有關資料記載,1958年東北黑土中的有機質在4%~6%,高的達8%以上,到1990年,黑土中有機質的含量下降到3%~5%,現在,土壤侵蝕嚴重的地方已經不到2%[15]。

五、玉米結構調整任重道遠,減少庫存成績斐然

(一)減少玉米種植面積方向明確

2015年11月02日,我國農業部發布關于“鐮刀彎”地區玉米結構調整的指導意見。“鐮刀彎”地區,包括東北冷涼區、北方農牧交錯區、西北風沙干旱區、太行山沿線區及西南石漠化區,在地形版圖中呈現由東北向華北-西南-西北“鐮刀彎”狀分布,是玉米結構調整的重點地區。該地區是典型的旱作農業區和畜牧業發展優勢區,生態環境脆弱,玉米產量低而不穩。為貫徹落實中央關于加快轉變農業發展方式的部署和調整優化農業結構的要求,發揮比較優勢,推進農牧結合,促進產業提檔升級,實現穩糧增收、提質增效和可持續發展,提出調整“鐮刀彎”地區玉米結構,力爭到2020年,“鐮刀彎”地區玉米種植面積穩定在667萬hm2,玉米面積減少333萬hm2以上,重點發展青貯玉米、大豆、優質飼草、雜糧雜豆、春小麥、經濟林果和生態功能型植物等,推動農牧緊密結合、產業深度融合,促進農業效益提升和產業升級。從2016年開始,實行了8年之久的玉米臨儲政策正式退出了歷史舞臺,調整為“市場定價、價補分離”。因此,2016年被稱為玉米市場化改革元年。

(二)“鐮刀彎”地區玉米調結構任重道遠

2015年“鐮刀彎”政策出臺后,2015-2016年“鐮刀彎”地區玉米播種面積有一個大幅度的下降。具體表現為,2016年“鐮刀彎”地區總共減少玉米播種面積126萬hm2,其中銳減明顯的省(自治區)分別為東北三省一區,黑龍江減少60萬hm2、遼寧減少16萬hm2、吉林減少14萬hm2,內蒙古減少20萬hm2。2016—2018年初期,玉米播種面積并未按照五年逐步減少的走向,反而有較大反彈,2017年“鐮刀彎”地區玉米播種面積較2016年增加13.39%,玉米調減方案有些變味,主要是受到玉米市場價格影響[16]。

至2018年末,全國玉米面積減少280萬hm2,比例下降6.4%。其中“鐮刀彎”地區玉米面積從2015年的2498萬hm2減少至2018年的2270萬hm2,玉米面積共減少228萬hm2,占全國玉米減少面積的81%。東北冷涼區和北方農牧交錯區是“鐮刀彎”政策實施的主要區域,4年來兩地區玉米共減少面積203萬hm2,占“鐮刀彎”地區玉米減少面積的89%。西南石漠化區、太行山沿線區和西北風沙干旱區玉米種植分散且面積較小,2015-2018年3地玉米減少面積共25.32萬hm2,占“鐮刀彎”地區玉米減少比例較小[17]。

(三)我國玉米去庫存成績斐然。

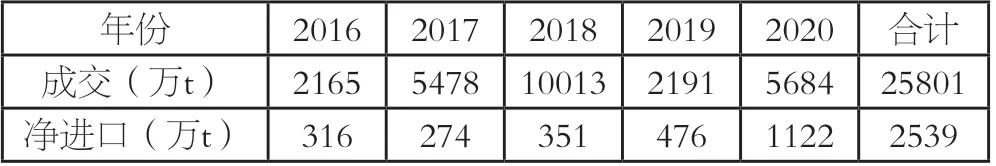

自從2016年國家取消玉米臨儲收購政策,并于當年實施玉米去庫存以來,臨儲玉米投放力度明顯加大。2016—2020五年間,國家累計銷售臨儲玉米2.58億t,加上累計進口玉米2539萬t(表7),除產量外的新增供給合計2.8億t,年均5600萬t,剔除商業庫存及其他因素變動影響,有理由相信當前我國玉米年度的產需缺口已在4000萬t以上[8]。

表7 近五年國家臨儲玉米拍賣成交量和玉米凈進口量

六、我國玉米產業與貿易未來展望

自從2014年我國玉米種植面積超過美國,榮居世界玉米主產國種植面積之首,2015我國玉米種植面積登頂以后,從2016年至2020年,通過5年努力,我國玉米調結構已經初見成效,去庫存成果顯著。目前,我國普遍存在一旦玉米去庫存任務完成,調結構理應結束的思潮。認為玉米庫存問題解決了,國產玉米已經不能滿足市場需求,今后每年至少進口玉米4000萬t,否則有必要恢復玉米種植面積。這樣會讓玉米結構調整無功而返。

(一)我國玉米產業結構調整的最終目標

玉米調結構不僅不能停止腳步,而且需要繼續闊步邁進。在調減333萬hm2玉米低產田以后,繼續調減東北華北玉米主產區連作面積,變連作為間作、輪作或套種,把玉米連作變成與大豆或其它雜豆的合理輪作模式。我國玉米種植面積最高年份在4500萬hm2,其中東北華北玉米主產區種植面積占全國的72%。如果東北華北地區玉米與大豆或其它雜豆合理輪作逐步增加到玉米面積的一半,那么東北華北地區年種植玉米面積將減少1600萬hm2左右,按2015年玉米單產5.9t/hm2,玉米最多減產9500萬t。由于玉米和豆類輪作能夠提高土壤肥力,玉米育種和栽培技術也在逐年提高,東北和華北兩地的玉米單位面積產量就會不斷提高。雖然玉米種植面積因輪作而逐步減少,但華北東北玉米總產減產幅度會不斷降低。最終實現糧食豐收,地力提高,農業生態環境改善。

(二)我國玉米產業發展和貿易的未來與展望

未來十五至三十年,我國玉米產業發展需要改變思路,不走擴大面積的老路。依靠輪作增強土壤肥力和提高科技水平,最終提升單位面積產量和總產。到2035年,華北東北玉米主產區實現玉米與豆類或其它作物輪作,基本解決兩大玉米主產區的連作問題,玉米種植面積控制在3000萬hm2左右。到建國100周年,實現全國各玉米產區與豆類或其它作物輪作,徹底解決玉米連作問題,玉米種植面積控制在2500萬hm2左右。實現藏糧于地,藏糧于技。

因合理輪作而減少的玉米產量,可以通過適度進口彌補缺口。逐年增加玉米國際貿易量,到2035年,進口玉米控制在總消費量的25%。到建國100周年,進口玉米控制在總消費量的30%。

總之,通過玉米結構徹底調整,全面實施輪作,實現玉米產業良性發展,以我為主,進口為輔。到本世紀中葉,玉米單位面積產量從2020年6.32t/hm2(占美國玉米單產的60%)逐步提高到8-9t/hm2,總產達到2.0-2.5億t。不足部分通過國際貿易解決,達到國內土地資源利用的良性循環和國外糧食資源特別是玉米資源的充分挖掘。