基于微信為主導(dǎo)的隨訪管理對(duì)食管癌放療患者自我管理能力與生活質(zhì)量的影響

楊敏儀 朱怡欣 李欣亭

食管癌是消化道常見惡性腫瘤,早期癥狀并不明顯,當(dāng)出現(xiàn)咽下困難時(shí)多數(shù)已進(jìn)入中晚期,難以實(shí)施根治性手術(shù)治療,放療就成為治療中晚期食管癌的主要方式之一[1-2]。罹患疾病、長期放療所致并發(fā)癥,給患者帶來心理與生理的痛苦體驗(yàn),直接影響患者放療依從行為及生活質(zhì)量[3]。隨訪管理(或延續(xù)性護(hù)理)對(duì)于提高患者疾病認(rèn)知水平、促進(jìn)自我管理能力的養(yǎng)成,效果值得肯定[4]。微信是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的產(chǎn)物,也是人們不可或缺的交流工具,利用微信進(jìn)行隨訪管理可保證隨訪內(nèi)容、隨訪對(duì)象、隨訪過程的全覆蓋,實(shí)現(xiàn)隨訪管理效果最大化[5-6]。本研究旨在探討基于微信為主導(dǎo)的隨訪管理在食管癌放療患者中的應(yīng)用效果。

1 對(duì)象與方法

1.1 研究對(duì)象

將2017年7月—2019年12月食管癌放療患者作為研究對(duì)象,納入條件:均符合中國抗癌協(xié)會(huì)食管癌專業(yè)委員會(huì)《食管癌規(guī)范化診治指南》[7]相關(guān)診斷標(biāo)準(zhǔn),且經(jīng)胃鏡、胸部CT、食管鋇餐等檢查確診者;能正常溝通交流;能熟練使用微信接受隨訪管理。排除條件:存在嚴(yán)重聽力障礙、視力障礙;中途退出或隨訪脫落;合并其他嚴(yán)重疾病、精神疾病或認(rèn)知障礙。從2017年7月—2018年12月入院的患者中選取60例為對(duì)照組,按照組間平衡的原則從2019年1—12月入院的患者中選取46例為觀察組,其中觀察組隨訪脫落3例,對(duì)照組隨訪脫落7例。最終觀察組入選43例,其中男25例,女18例;平均年齡55.12±7.20歲;平均病程3.54±0.75年;病理類型:鱗癌30例,腺癌13例;病變部位:頸段9例,胸上段10例,胸中段18例,胸下段6例;學(xué)歷:初中及以下21例,高中或中專17例,大專及以上5例。最終對(duì)照組入選53例,其中男35例,女18例;平均年齡54.34±7.45歲;平均病程3.42±0.68年;病理類型:鱗癌41例,腺癌12例;病變部位:頸段14例,胸上段12例,胸中段23例,胸下段4例;學(xué)歷:初中及以下20例,高中或中專24例,大專及以上9例。兩組上述資料比較差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。

1.2 護(hù)理方法

兩組患者出院后均給予相同的隨訪管理內(nèi)容,包括健康教育(食管癌及放療相關(guān)知識(shí))、心理調(diào)護(hù)(針對(duì)焦慮、抑郁等負(fù)性情緒進(jìn)行疏導(dǎo))、飲食管理(個(gè)性化營養(yǎng)食譜,保證膳食平衡,如食用高維生素、高營養(yǎng)、高蛋白、高熱量的清淡食物,禁食辛辣、硬質(zhì)等刺激性食物)、運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)(如爬樓梯、散步、騎自行車等有氧運(yùn)動(dòng),20~30 min/次,3~5次/周)、并發(fā)癥預(yù)防(如放射性皮炎、放射性食管炎、放射性肺炎、食管梗阻等預(yù)防)等。對(duì)照組隨訪方式包括門診隨訪(1次/月)、電話隨訪(1次/周,3~5 min/次)、家庭訪視(出院后3、6個(gè)月各1次,30~45 min/次)。觀察組聯(lián)合應(yīng)用基于微信為主導(dǎo)的隨訪管理,具體內(nèi)容如下:

(1)組建隨訪管理小組 :包括主治醫(yī)師、營養(yǎng)師、康復(fù)訓(xùn)練師各2名,1名護(hù)士長負(fù)責(zé)管理,專科護(hù)士6名負(fù)責(zé)實(shí)施隨訪,圍繞隨訪管理內(nèi)容編制食管癌放療患者隨訪管理手冊(cè)及主題活動(dòng)視頻資料,包括健康教育(3個(gè)主題)、飲食管理(4個(gè)主題)、運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)(4個(gè)主題)、心理調(diào)護(hù)(2個(gè)主題)、并發(fā)癥預(yù)防(2個(gè)主題)。采用微信對(duì)患者進(jìn)行隨訪管理的培訓(xùn)。

(2)申請(qǐng)微信公眾號(hào),組建護(hù)患溝通微信群:出院時(shí)邀請(qǐng)患者加入微信群中,下設(shè)5個(gè)群組(9~10名/組),群主由護(hù)士長擔(dān)任,群組正副組長由專科護(hù)士、同伴支持者擔(dān)任。

(3)隨訪管理:①門診隨訪、電話隨訪、家庭訪視同對(duì)照組。②微信隨訪。將食管癌放療患者隨訪管理手冊(cè)及15個(gè)主題活動(dòng)視頻資料推送到群中,要求患者認(rèn)真閱讀。組織護(hù)士采編自我管理相關(guān)知識(shí),每天≥1條,每周引導(dǎo)患者就疾病知識(shí)展開討論。采用微信紅包等寓教于樂的形式加強(qiáng)群中管理。微信開放時(shí)間:上午8:00—10:00,下午18:00—20:00。在微信平臺(tái)上進(jìn)行預(yù)約管理,如復(fù)診、檢查患者預(yù)約掛號(hào)。③網(wǎng)站支持。在醫(yī)院網(wǎng)站開設(shè)食管部放療患者專區(qū),將管理手冊(cè)、15個(gè)活動(dòng)主題上傳到網(wǎng)站。圍繞本次研究重點(diǎn)(自我管理能力),組織醫(yī)師、護(hù)士進(jìn)行視頻講座(10~15 min/次,2~3次/周),設(shè)置留言窗口,及時(shí)回復(fù)患者咨詢。④同伴支持。組建同伴支持教育小組(與微信群組盡可能保持一致,分組時(shí)將地域相近、性趣相投、文化程度與家庭經(jīng)濟(jì)狀況相類似患者納入同一群組),招募同伴支持教育者(學(xué)歷為高中以上且自我管理能力好、康復(fù)效果好,有一定組織協(xié)調(diào)能力),在專科護(hù)士指導(dǎo)下,圍繞15個(gè)活動(dòng)主題開展同伴支持活動(dòng)。⑤家屬支持。每例患者指定1名家屬參與隨訪管理中,承擔(dān)監(jiān)督患者行為、暢通護(hù)患溝通渠道的雙重職責(zé)。

1.3 觀察指標(biāo)

(1)自我管理能力:采用程玲靈等[8]癌癥患者自我管理能力量表進(jìn)行測(cè)評(píng),共6個(gè)維度44個(gè)條目,即日常生活管理(11個(gè)條目)、心理管理(9個(gè)條目)、癥狀管理(7個(gè)條目)、信息管理(3個(gè)條目)、與醫(yī)護(hù)人員溝通(4個(gè)條目)、自我效能感(10個(gè)條目),每條目評(píng)分1~5分,分值越高自我管理能力越好。量表Cronbach’sα=0.886。

(2)并發(fā)癥:觀察隨訪期間放療并發(fā)癥,包括放射性皮炎、放射性食管炎、放射性肺炎、食管梗阻等。

(3)生活質(zhì)量:采用癌癥生存質(zhì)量核心量表(EROTC-QLQ-C30)中文版[9]進(jìn)行測(cè)評(píng),包括5個(gè)功能領(lǐng)域、3個(gè)癥狀領(lǐng)域、1個(gè)總體健康狀況以及6個(gè)單一條目共30個(gè)條目,本研究選擇軀體功能(5個(gè)條目)、角色功能(2個(gè)條目)、情緒功能(4個(gè)條目)、認(rèn)知功能(2個(gè)條目)、社會(huì)功能(2個(gè)條目)及整體生活質(zhì)量(2個(gè)條目)進(jìn)行比較,每條目評(píng)分1~5分,每個(gè)維度轉(zhuǎn)換為100分,分值越高生活質(zhì)量越好。量表Cronbach’s α=825。

(4)隨訪滿意度:自制食管癌放療患者隨訪滿意度調(diào)查問卷,內(nèi)容涵蓋隨訪技巧、隨訪效果、隨訪態(tài)度等,采用百分制,總分>90分為非常滿意、70~90分為滿意、<70分為不滿意,滿意率=(非常滿意+滿意)/總例數(shù)×100%。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)處理

采用SPSS 21.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件處理數(shù)據(jù),計(jì)量資料以“均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差”表示,組間均數(shù)比較采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料計(jì)算百分率,組間率的比較采用χ2檢驗(yàn)。檢驗(yàn)水準(zhǔn)α=0.05,P<0.05為差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者出院時(shí)、隨訪6個(gè)月后自我管理能力評(píng)分比較

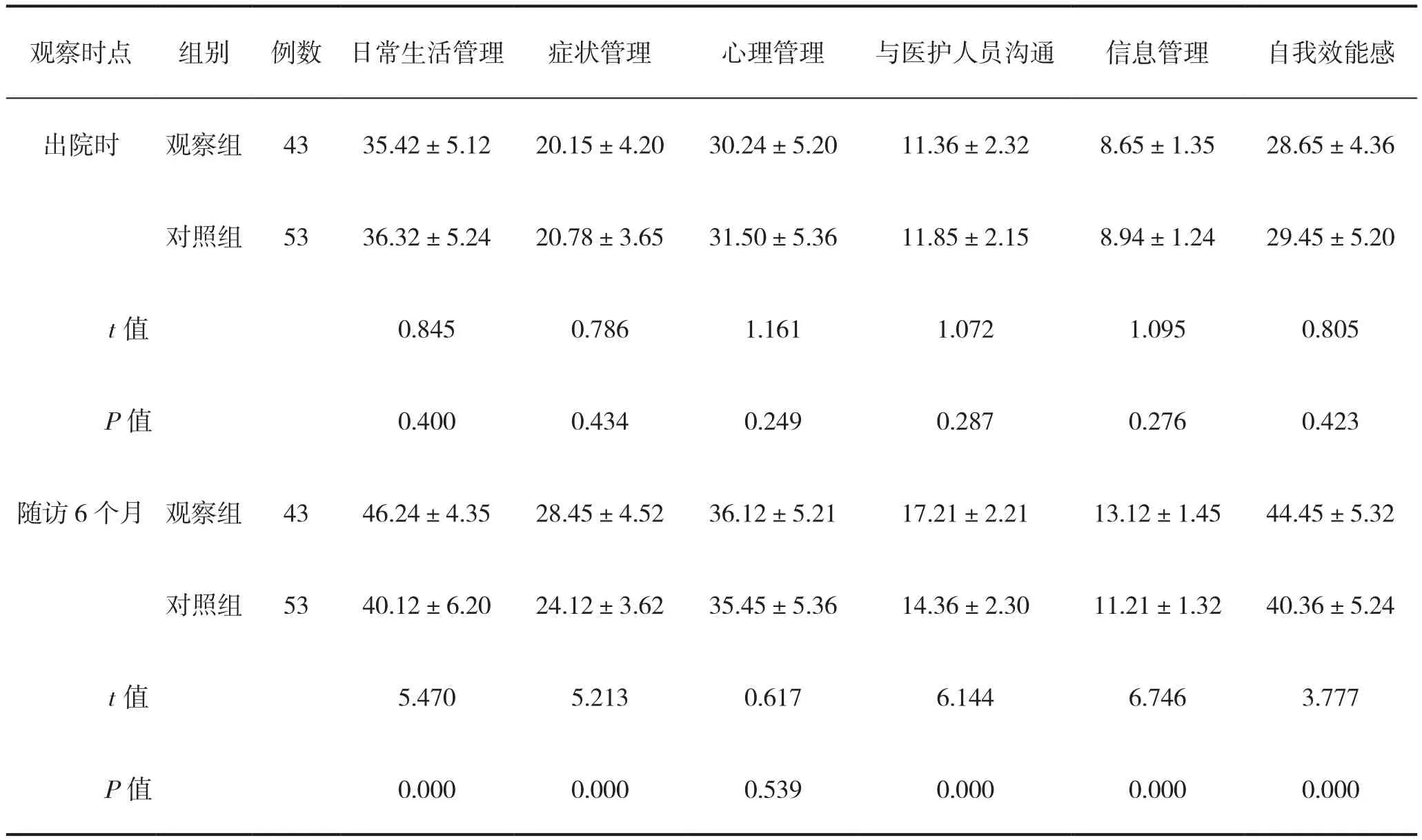

出院時(shí),兩組患者日常生活管理、癥狀管理、心理感、與醫(yī)護(hù)人員溝通、信息管理、自我效能管理評(píng)分比較差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);隨訪6個(gè)月,觀察組患者日常生活管理、癥狀管理、與醫(yī)護(hù)人員溝通、信息管理、自我效能感評(píng)分均高于對(duì)照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者出院時(shí)、隨訪6個(gè)月后自我管理能力評(píng)分比較(分)

2.2 兩組患者并發(fā)癥發(fā)生率比較

觀察組患者放射性皮炎、放射性食管炎、放射性肺炎、食管梗阻并發(fā)癥發(fā)生率低于對(duì)照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者并發(fā)癥發(fā)生率比較

2.3 兩組患者出院時(shí)、隨訪6個(gè)月后生活質(zhì)量評(píng)分比較

出院時(shí),兩組患者軀體功能、角色功能、情緒功能、認(rèn)知功能、社會(huì)功能、整體生活質(zhì)量評(píng)分比較差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);隨訪6個(gè)月,觀察組患者軀體功能、角色功能、認(rèn)知功能、社會(huì)功能及整體生活質(zhì)量評(píng)分高于對(duì)照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者出院時(shí)、隨訪6個(gè)月生活質(zhì)量評(píng)分比較(分)

2.4 兩組患者隨訪滿意度比較

觀察組患者隨訪滿意率高于對(duì)照組(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者隨訪滿意度比較

3 討論

我國每年新增食管癌患者約23萬,約占全球的50%,明顯高于歐美發(fā)達(dá)國家[10-11]。食管癌患者伴有強(qiáng)烈的心理、生理應(yīng)激反應(yīng)[12-13]。對(duì)于中晚期食管癌患者而言,長期放療在殺滅腫瘤細(xì)胞的同時(shí),也會(huì)產(chǎn)生毒副作用,對(duì)患者治療依從行為也是一個(gè)極大的考驗(yàn)[14-15]。隨訪管理(或延續(xù)性護(hù)理)通過提供協(xié)作性與連續(xù)性的照護(hù),能夠提高患者自我護(hù)理能力。如何拓展隨訪管理方法,以實(shí)現(xiàn)隨訪管理效果的最大化顯得尤為重要。

微信是基于互聯(lián)網(wǎng)思維的產(chǎn)物,具有廣域性、即時(shí)性特點(diǎn),可克服時(shí)間及空間的限制,在護(hù)理資源相對(duì)匱乏的今天,具有明顯的優(yōu)勢(shì)[16]。借助圖片、文字、音樂等形式,具有直觀、生動(dòng)、形象的特點(diǎn),增強(qiáng)被管理者的閱讀興趣,達(dá)成持續(xù)“沖擊”的視覺效果[16]。魏樹娜[17]研究報(bào)道,基于微信的延續(xù)性護(hù)理能夠提高食管癌家庭(30例)照顧能力。呂文萍等[18]研究認(rèn)為,微信隨訪專科化管理有助于促進(jìn)食管癌放療患者(46例)自我護(hù)理能力的養(yǎng)成,增強(qiáng)治療依從行為。本研究中,基于互聯(lián)網(wǎng)思維,通過整合門診隨訪、電話隨訪、家庭訪視、微信支持、網(wǎng)站支持、同伴支持、家屬支持等方式,形成一個(gè)基于微信為主導(dǎo)線上線下的隨訪管理方式。結(jié)果表明,觀察組食管癌放療患者日常生活管理、癥狀管理、與醫(yī)護(hù)人員溝通、信息管理、自我效能感評(píng)分均高于對(duì)照組,與上述文獻(xiàn)觀點(diǎn)類似,說明基于微信為主導(dǎo)的隨訪管理有助于促進(jìn)食管癌放療患者自我管理能力的養(yǎng)成。

進(jìn)一步分析表明,基于微信為主導(dǎo)的隨訪管理以食管癌放療患者隨訪管理手冊(cè)為藍(lán)本,這樣能夠有效保證隨訪管理的同質(zhì)性。圍繞健康教育、心理調(diào)護(hù)等開展各種主題的隨訪活動(dòng),可保證隨訪管理的有序性與連續(xù)性,給予患者持續(xù)的行為引導(dǎo),這也是觀察組并發(fā)癥發(fā)生率低于對(duì)照組的主要原因。

改善患者生活質(zhì)量是護(hù)理管理的終極目標(biāo)。食管癌本身屬于一種高度生活相關(guān)性疾病,放療毒副作用、痛苦體驗(yàn)也一定程度上會(huì)影響患者生活質(zhì)量[19-20]。給予有效的社會(huì)支持是改善患者生活質(zhì)量的有效舉措。微信隨訪在給予患者管理的同時(shí),也對(duì)患者家屬情緒化解及照顧能力的培養(yǎng)。同伴支持可利用“同病相憐”的心理,借助示范效應(yīng)、帶動(dòng)效應(yīng)給予患者激勵(lì)性引導(dǎo),挖掘患者的自我潛能,學(xué)習(xí)良好行為[21]。家屬支持則利用與患者長期生活的便利條件,給予患者持續(xù)監(jiān)督和提醒,可實(shí)現(xiàn)單純言語式“說教”無法達(dá)成的效果[22-23]。這種基于互聯(lián)網(wǎng)思維的微信主導(dǎo)的管理方式,也更容易被患者所認(rèn)同與接受。本研究中,觀察組食管癌放療患者軀體功能、角色功能、認(rèn)知功能、社會(huì)功能、整體生活質(zhì)量評(píng)分均高于對(duì)照組,與陳理建等[24]、黃曉琳[25]文獻(xiàn)報(bào)道基本相似。

綜上所述,基于微信為主導(dǎo)的隨訪管理應(yīng)用于食管癌放療患者中,有助于促進(jìn)患者自我管理能力養(yǎng)成,降低放療并發(fā)癥發(fā)生率,改善生活質(zhì)量,提高患者隨訪管理滿意度。由于本研究基于微信為主導(dǎo)的隨訪管理尚未與患者個(gè)體特征有效結(jié)合起來,同時(shí)如何以互聯(lián)網(wǎng)思維為指導(dǎo),有效整合不同的隨訪管理方式,以保證隨訪管理的可操作性、可持續(xù)性,仍是一個(gè)需求探討的課題。