漲海聲中萬國商

魯曉敏

泉州,歷史上曾被中原人視為“不居之地”,泉州人也被視為“不牧之民”。但出人意料的是,就是這個曾遠離文明中心的東南濱海小城,卻在宋元時期發展成為“東方第一大港”“海上絲綢之路”的重要起點。然而,明清時期的海禁,使得泉州的海洋商貿走向沒落,由此產生大量的僑民,成為福建最大的僑鄉……那么,泉州究竟憑什么,能夠成為“宋元中國的世界海洋商貿中心”?在千余年的興衰起伏間,它又經歷過怎樣的驚濤駭浪?

山水海陸,偏安東南中原南遷下的大發展

余光中先生在《洛陽橋》一詩中寫道:刺桐花開了多少個春天,東西塔對望究竟多少年,多少人走過了洛陽橋,多少船駛出了泉州灣……

泉州在何處?泉州偏安于福建東南一隅,而福建又偏安于我國東南。環顧泉州,三面環山,一面環海,交通閉塞,在航海時代到來之前,屬于坐井觀天之地。因此,這里長期被中原人視為“不居之地”,人為“不牧之民”。更要命的是,八分山一分水一分田的泉州,土地貧瘠,欲辟無地,在農耕時代更是先天性的缺陷。

晉代之前,泉州的發展跟中原內陸相比有著較大差距,但隨著中原震蕩,晉室南渡,大量的中原士族隨之遷居泉州,帶來了人口紅利和先進的生產技術,泉州迎來了歷史上的第一次大發展。中原文化的注入為泉州的崛起奠定了基礎,從唐朝開始,地少人多的矛盾凸顯,泉州人開始尋找突圍,他們將目光投向大海,放下鋤頭,扯起風帆,開始闖蕩大海,積極拓展海外貿易,成為了“海上絲綢之路”的拓荒者。

北宋元佑二年(1087),泉州設立了用于管理海洋貿易的機構市舶司,相當于今天的國家海關。這是泉州歷史上劃時代的一年——泉州港的身份得到了官方的認可,泉州開始倍受重視,城市得到了大規模的發展,逐步修建成一座對外貿易的重要海港。時間來到南宋時期,隨著中原淪陷,北方貿易通道完全中斷,偏安江南的南宋朝廷為了彌補國家財政收入,不得不在東南海洋上尋找新的出路,海外貿易成為南宋朝廷的必由之路。泉州城由此崛起,走到了歷史的聚光燈下。

紹興四年(1134年),南宋朝廷將宗室子弟遷居到泉州,南外宗正司(南宋朝廷管理宗室的機構)也隨之在泉州建立。隨著“皇族”的到來,泉州的政治地位扶搖直上。皇族子弟的讀書風氣,帶動了泉州文化的繁榮,漸漸地,科舉大軍中皇室子弟不再唱主角,那些“泥腿子”和海民的子弟紛紛蟾宮折桂。僅南宋時期,泉州進士就數以千計,儒家文化開始深深浸潤到這個以經濟建設為中心的城市。一塊化外之地竟然變成了“閩南鄒魯”。

市舶司、南外宗正司,一者作用于經濟和外交,一者作用于政治和文化。可以說,正是在這兩司合力之下,將泉州推向了歷史的頂點。

中國沿海良港繁多為何外商最鐘情泉州?

這一切,要從風說起。

泉州的風,特別大。即使站在市中心的涂門街上,海風還是穿越了連片的新老建筑,吹進城市的各個角落。在古代,海船航行主要依靠風力,我國沿海一年有兩次季風,夏季風從東南洋面吹至我國大陸,冬季風由西北吹向東南洋面,所以有著“北風航海南風回”之說。中國古人早就發現了這一規律,便循著一年兩次季風,駕船駛向廣袤的大洋,而阿拉伯、波斯等外國商隊也沿著季風帶駛向中國。

在這條季風帶上,泉州是重要的節點。每到航海季節,由泉州官府主持的祭祀活動便在海邊的九日山上隆重舉行,有風才可以揚帆遠航,有風才可以滿載而歸,因而祈風成為泉州官方和民間最重要的事情之一。在供奉海神通遠王的昭惠廟前,人們擺上祭品,獻上祭詞,在裊裊香煙中向海神虔誠地祈風。至今,山上仍然遺存有10方宋元時代的祈風碑,那些數百年前的風至今沒有吹散,它們被文字禁錮在石頭上,永恒地記錄著一座城市對風的崇拜。

但問題在于,中國沿海都有季風,也有眾多的天然良港,為什么外商偏偏喜歡泉州?宋元期間,中國最為優良的港口無非是寧波、泉州與廣州,寧波主要連接日本、朝鮮與琉球群島,廣州主要連接南洋諸國,兩地之間的路程異常遙遠;而泉州地處廣州與寧波之間,可南可北,物質集散和中轉比兩地更優越。此外,宋元時期的泉州,造船業比廣州、寧波更先進,羅盤得到了廣泛應用,又擁有一批航海技術高超的船員。加上泉州優良的海岸優勢,晉江、洛陽江環繞入海,彎曲的海灣向大海延伸時拓展出一處處優良的港灣,素有“三灣十二港”之稱。有了這些條件的加持,泉州得以迅速躍升為世界級的大海港。

還有一個重要原因——泉州物產豐饒:與龍泉青瓷一樣,通體潔白無瑕的德化白瓷倍受外國人青睞,“中國青”和“中國白”,一青一白馳名中外;代表著世界頂級織造技術的“刺桐緞”,成為海外市場的寵兒;此外,外貿清單中還有茶葉、桐油、砂糖、米酒、雨傘、漆器、銅壺以及不計可數的日用品……與此同時,來自阿拉伯、波斯、南洋諸國的胡椒、檀香、麝香、象牙、犀角、珍珠、珊瑚等數百種商品也涌上了泉州碼頭,這些來自異域的貨物通過中轉,進入了千家萬戶。

在《宋會要輯稿》中,記載了南宋紹興六年(1136年)的一次稅收數據——阿拉伯商人蒲羅辛交稅30萬緡(一緡即一貫錢,在宋代,一緡大約有770文銅錢,購買力約等于人民幣500元)。按照馬可·波羅的說法,泉州港稅收甚至占了元朝國庫總收入的五十分之一。在東西方的貨物交換貿易中,泉州人賺得盆滿缽滿,也為官府帶來了巨大的稅收,可以說是皆大歡喜。

隨著海洋貿易的發展,外國人潮水般涌入泉州。甚至在當時,還有外國人成為泉州的官員或者實權人物。例如南宋末年,泉州城實際管轄者是阿拉伯人后裔蒲壽庚,官至福建安撫使、沿海都置制使、提舉市舶司的高位,負責福建沿海地區的海防,主宰著泉州城的對外貿易,可謂權傾一方。這些“外來戶口”一邊做著生意,一邊參與或主持泉州的日常管理,最后落地生根,成為地地道道的泉州人。

馬可·波羅筆下的繁榮港口宋元中國的世界海洋商貿中心

公元1292年,一個橫跨亞洲大陸的大元帝國已經形成,泉州變成了元朝與世界交往的“國際窗口”。在冬季風即將來臨之時,馬可·波羅輾轉來到了泉州,在此踏上歸國的征途。

馬可·波羅站在泉州港,碼頭上停靠著數不清的大型海船,這些海船的高度、長度和寬度遠遠超乎他的想象,林立的帆檣如同一座綿延不絕的海上森林。岸上堆滿了各種進出口商品,人們正在忙著裝貨和卸貨。遠處,密密麻麻的船舶往來如織,船帆幾乎填滿了江海,遮擋了遠方的海平線。

馬可·波羅到達泉州時,正是泉州的巔峰之際,城市擁有百萬人口,近百個國家和地區與泉州進行通商貿易,各色人種操著不同的語言進行交流,繁華程度足可媲美當時世界上任何一座城市。目睹這一切的馬可·波羅發出由衷的贊嘆:“世界最大的港口之一,大批商人云集于此,貨物堆積如山,買賣的盛況令人難以想象。”

比馬可·波羅早21年來到泉州的猶太商人雅各布,在他的游記《光明之城》中記下了令其瞠目結舌的一幕:“我看見停泊在這里的大海船、三桅帆船和小型商船,比我以前在任何一個港口看到的都要多……就在我們到達的那天,江面上至少有15000艘船……”比馬可·波羅晚半個世紀到達泉州的摩洛哥大旅行家伊本·白圖泰,則贊譽泉州“港口是世界大港之一,甚至是最大的港口”。

泉州,不知不覺成了西方旅行家的“網紅打卡地”,在他們關于東方的游記中,或多或少都閃現著泉州的身影,泉州如同一千零一夜的神話,在遙遠的異國他鄉流傳著。到了15世紀70年代,年輕的航海家哥倫布還在無限向往這座“海上光明之城”。

但馬可·波羅看到的繁華與富庶,只是泉州的表象。事實上,支撐起泉州港這個超級國際港的除了石湖、江口等一眾碼頭之外,背后還有一套交通聯接工程,它們是泉州港的重要組成部分。碼頭、燈塔、跨海大橋、跨江大橋、各種小橋、無數伸展到內陸的道路……一條發達而便捷的物流交通體系在泉州鋪展開來,它們打通了山河阻隔,疏通了陸海之間的經絡,將內陸的貨物源源不斷地輸送到碼頭,裝上海船,再沿著海上絲綢之路,抵達世界各國。泉州人不計成本地將路網、橋網、航網連接在一起,也把世界牢牢地拽在了手心。

就這樣,泉州城出人意料地走向宋元時期對外開放的最前沿,成為“宋元中國的世界海洋商貿中心”,呈現出“市井十洲人”“漲海聲中萬國商”的盛極景象。

明清海禁,商貿衰落催生了一座華僑之城

轉折始于元朝末年。

元順帝至正十七年(1357年),以波斯人“亦思巴奚軍”為主的叛軍占據了泉州,長達10年的戰亂波及福建省的大部分地區,泉州城元氣大傷,海外交通遭到了嚴重破壞。

明成化八年(1472年),福建市舶司從泉州遷往福州。市舶司見證了泉州港走向繁盛,同樣,它的遷移標志著泉州港的衰落。然而,讓泉州港徹底走向衰亡的是明清時期的海禁。

明朝初年,為防沿海倭寇的侵襲和元末割據勢力張士誠、方國珍殘部的反攻,明朝政府制定了嚴厲的海禁政策,萬里海疆上空頓時陰云密布,那些繁忙運輸的港口成了一座座軍事禁區。泉州,這座聯結世界的海上交通樞紐轉瞬間停下了腳步,舳艫塞港的景象一去不復返。此后,沿海經濟大衰退,靠海吃海的民眾紛紛失業,海洋經濟已經奄奄一息;而至清朝,海禁更甚,敞闊的“海上絲綢之路”變成了黑漆漆的死胡同。

靠山吃山,靠海吃海,斷了生路的泉州人再次將目光投向大海。困守大山,就是忍饑挨餓,冒險走出去,或許還有生機。不少迫于現實的泉州人,只得遠涉重洋去討生活。明清以來,大批泉州人開始向海外移民,他們首先到達南洋,以此為跳板,再進一步漂向世界各地,或在當地經商、打工,或往來販賣泉州土特產,憑著誠信做人、吃苦耐勞的精神,生生闖出一條出國創業之路。

在17世紀的菲律賓馬尼拉城,閩南人已經建起了第一座“中國城”,其中就有大量來自泉州的華僑。在菲律賓的華僑后裔中,還誕生了唯一一位具有雙重國籍的開國上將——1918年,幼年葉飛回國求學,1932年加入中國共產黨,歷經艱苦卓越的戰爭年代,成長為我軍著名的將領。

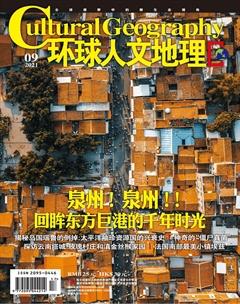

在槳聲帆影中,泉州逐漸成了全國著名僑鄉。漂洋過海的華僑們熬盡人世間的辛苦,葉落歸根時,將省吃儉用積攢起來的血汗錢在家鄉買地建房,一幢幢外表具有濃郁歐美風情、內部保持中式傳統格局的騎樓、番仔樓競相矗立起來。中式屋頂、中西混合式屋頂、古羅馬式山花頂、哥特式屋頂、美式城堡屋頂等,讓人目不暇接。它們仿佛一扇扇異域國門,讓泉州人在家門口就可以瀏覽各國風土人情。這些建筑的顏色趨于一致,大都呈紅色,遠遠望去,如火如荼,泉州城如同一座披著紅霞的海上之城。

細細觀察會發現,這些中西混搭的建筑,樣式沒有一座是重復的,既時髦又傳統,既美觀又親切。當然,不管樣式怎么變,不變的是華僑的愛國心,走遍天涯路,家始終在泉州。