艦載機綜合保障技術實踐及發展展望

劉東,吳家仁,周一舟,劉振祥,李瑜,王銘澤

1. 航空工業沈陽飛機設計研究所,沈陽 110035

2. 中國航空綜合技術研究所,北京 100028

艦載機是海軍航空兵作戰裝備核心力量,世界海軍強國如美國、法國、英國、俄羅斯等都高度重視艦載航空裝備的發展,目前仍在役的國外艦載機主要包括美國F/A-18系列、F-35C、E-2系列,法國陣風,俄羅斯蘇-33、米格29K等。

美軍航母使用經驗豐富,裝備體系不斷發展,以“福特”級為例,可搭載多種艦載機,且相比上一代“尼米茲”級航母,具備更高的艦載機出動能力,高峰出動架次率目標值可達310架次/天[1]。美軍在艦載機研制過程中,高度重視裝備保障設計,F-35聯合使用要求文件中規定了6個決定項目成敗的關鍵性能指標,有3個與保障性有關,即出動架次率、任務可靠性和后勤保障規模[2]。建立統一的研制規范編制指南,制定了聯合軍兵種規范指南(JSSG),為美軍航空裝備、分系統、設備或組件要求制定和驗證提供了規范依據,為各型艦載機規范要求提供了標準化的依據。建立自動化維修環境(AME),在海軍原有信息系統基礎上建立一體化維修與后勤保障系統,利用機上診斷、自動識別技術、信息網絡、數據庫和數據通信領域的先進信息技術,實現海軍飛機維修和后勤過程的重建和簡化[3]。采用通用化、系列化、組合化技術,減少設備、零部件備件的種類和數量,降低保障規模。推行兩級維修體制,簡化維修機構,提高維修效率。

艦載機因為面臨的作戰使命任務、使用環境條件與岸基飛機有較大差異,所以綜合保障工作的主要任務、技術方法和要解決的主要問題也有較強的特殊性。

艦載機通常遠離本土隨航母編隊前出遂行作戰任務,裝備種類結構上要求自成體系,包含艦載戰斗機、預警機、直升機及其他特種飛機,以美軍“福特”級航母為例,根據具體任務組成航空編隊,可搭載75架以上的飛機,包括F-35戰斗機、F/A-18E/F“超級大黃蜂”戰斗機、EA-18G“咆哮者”電子戰飛機、E-2D“鷹眼”預警機、MH-60R/S“海鷹”直升機和J-UCAS無人機[4]。基于航母平臺多機種編隊出動執行作戰任務,具有強烈的體系作戰特征。艦載機機型種類多、保障工作復雜強度大,受艦上空間及資源條件限制,保障壓力大,如果無法保持戰備完好,將嚴重影響作戰能力,因此必須開展多機種保障一體化論證[5],從頂層設計角度提出一體化要求、開展一體化保障設計工作。

美國海軍位于帕特森河海軍航空站的美軍航空系統司令部(NAVAIR)通用航空設備項目辦公室負責多型艦載機通用保障設備研制管理,從2000年開始專門針對航空地面保障設備的采辦啟動了PMA260項目。PMA260項目團隊以推進各型飛機開展以可靠性為中心的維修(RCM)分析工作為抓手,在推進現有設備升級的同時,重點解決保障設備通用化、小型化、綜合化等問題,大幅減少了現有保障設備數量,部分成果如圖1所示。

圖1 美國海軍PMA260項目部分成果Fig.1 Partial achievements of US Navy PMA260 project

相對岸基飛機,艦載機數量受航母搭載能力約束,波次出動飛機數量總體有限,為達成作戰目標,需滿足更高任務可靠性要求,如美軍F-35C相對F-35A飛機在任務成功概率方面要求更高[2]。另外,艦載機著艦過程被譽為“刀尖上的舞蹈”,危險性極大,美國剛剛發展航母時,平均每2天損失1架飛機,犧牲了1 000多名飛行員,彈射著艦過程中武器掉落也有發生,因此對安全性要求更高。但艦載機質量指標約束性極強,不能簡單地靠增加系統余度提高安全性和任務可靠性,需要基于模型開展與系統功能性能一體化的可靠性、安全性設計分析,優化系統架構設計。艦載機以航母為平臺載體在全球海域服役作戰,熱帶遠洋海區常年處于高溫、高濕、高鹽霧、高紫外線環境條件下,再加上艦面酸性大氣條件,其面臨的使用環境非常惡劣,更需要加強腐蝕防護設計。

艦載機與航母之間存在大量保障接口,需要與航母平臺開展協同適配設計,以獲得最優保障效率。航母作為海上機動平臺,遇到高海況環境,在艦體縱搖、橫搖和升沉運動過程中,海上保障作業困難,任務交叉協同難;航行期間吊裝難;飛行密集檢查難;修后調試驗證難;海上防腐清洗難;條件受限搶修難;遠離海岸支援難[6]。因此必須在艦載機總體布局設計、維修性設計分析、維修作業分析、保障資源研制過程中加以綜合考慮。

艦載機艦面保障依托航母航空保障系統實施,主要包括指揮管理、任務規劃、維修支援、調運、彈射攔阻偏流板、著艦引導、武器保障、電源供氣和其他輔助系統,上述系統在滿足各型艦載機需求前提下,應該盡量通用化。

現代艦載機是高技術含量的信息化裝備,信息化保障是必然需求。而航母遠離岸基支援體系實施作戰,更需要在機載故障診斷、故障預測及健康管理方面具備較強能力,并在岸艦一體化保障信息環境支撐下實施維修保障活動。

本文結合工程實際闡述了艦載機多機種一體化保障技術實踐方法,艦載機多機種一體化保障工作以航母作戰使命任務為牽引,開展“作戰需求-保障能力需求-裝備保障需求”的逐級論證,基于初始保障方案迭代更新裝備需求,多型艦載機考慮艦面約束的條件協同開展保障方案制定,統一/減少保障需求,實踐基于模型的可靠性/安全性分析、機艦適配的艦載機維修性設計、面向全壽命周期的艦載機腐蝕防護設計、艦載機保障系統一體化設計等設計方法,將一體化保障工作貫穿至型號的研制流程中,從流程上解決艦載機多機種保障資源通用化程度低的問題,降低艦基保障規模。綜合對新作戰概念、保障發展需求的研究,提出后續艦載航空裝備的新保障模式及技術特征,希望為艦載航空裝備保障技術發展提供一些啟示。

1 艦載機多機種保障一體化論證

1.1 保障指標綜合論證

艦載機在航母上的能力需求主要包括戰備完好性需求、出動強度需求和能力保持需求。戰備完好性需求是對艦載機在航母上的戰備保持程度提出要求,一般可以用機群飛機的完好率進行定義。出動強度需求主要是根據作戰任務想定,提出不同機型的出動架次率需求。能力保持需求主要是對航母出航期間飛機滿足規定的完好率時間進行約束。美國海軍將艦載機的出動能力作為衡量航母作戰能力的基本要求之一[7],是最能體現航母作戰能力的要求,在指標論證和要求分解方面,目前國內外學者針對出動架次率的實現進行了廣泛研究,文獻[8-10]針對出動回收提出了仿真方法,文獻[11]提出以最大化艦載機防御態勢和最小化部署偏差為目標,構建了航母作戰部署進程中的艦載機出動架次規劃模型,文獻[12]提出了基于系統動力學(System Dynamics,SD)的建模法,對艦載機出動回收過程進行建模分析。上述研究主要從艦載機出動回收過程開展研究和探討,對過程中影響出動的因素進行了分析,但是對多型艦載機在出動中的協調性未進行深入探討。而航母出航期間艦載機編隊出動能力才是核心能力,只有各型艦載機均達到要求,才能協同完成航母編隊的作戰目標,否則將出現能力“短板”。某一型艦載機出動架次率不足將會影響到整個編隊執行任務的成功率。所以應該按照至頂向下的方法,從“作戰需求-能力需求-裝備需求”開展逐級論證和分解,將航母編隊艦載機出動能力需求最終落實到具體裝備的指標上[5],在此過程中促進各型機之間的能力協調和匹配,最終使裝備作戰需求得到滿足。

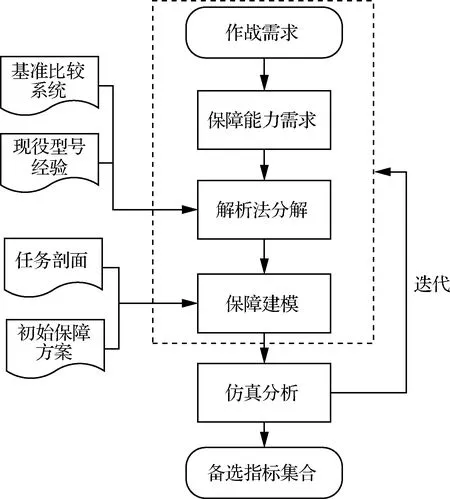

根據航母艦載機編隊出動能力要求,自上而下分解各艦載機的保障能力需求,各型艦載機需依據分解的能力開展設計才能保證一體化保障目標的實現。各型機保障特性要求之間具備關聯性,其分解的思路需要先將作戰需求轉化為保障能力需求,再采用公式解析法依據構建的基準比較系統或現役型號經驗進行分解,最后利用保障建模仿真方法迭代評估,擇優選擇可行解集。將公式解析法和仿真方法綜合運用,可以促進分解結果快速收斂,保證設計可行性,指標要求分解流程如圖2所示。

圖2 指標要求分解流程Fig.2 Indicator requirement decomposition process

首先根據任務想定確定各型艦載機的保障能力需求。根據作戰需要一般可分為兩種基本的組織指揮方式[13]:一種是連續出動方式,另一種是分波出動方式。以分波出動方式為例,以戰斗機、預警機、電子戰飛機、反潛直升機、勤務直升機5型飛機組成出動編隊,構建編隊波次出動任務剖面,如圖3所示,可統計得到各型飛機累計出動架次及在編飛機數量,分別確定出動架次率要求。

圖3 艦載機編隊波次出動剖面Fig.3 Waveform section of carrier-based aircraft formation

根據出動架次率要求再結合使用可用度要求,應用GJB 1909A—2009中給出的綜合參數公式,在型號論證、研制各階段可以對各型艦載機保障指標從上至下逐層進行分解直至外場可更換單元(LRU)。通過指標的分解確保了各型艦載機保障特性指標間的匹配。

利用解析法分解的保障特性指標存在利用平均值代替隨機過程值的問題,例如維修時間采用的是預防性維修的平均值,后勤保障延誤時間采用的是外場經驗的假設值。未能詳細考慮維修隨機過程和過程中的延誤問題等因素。采用基于蒙特卡羅的事件仿真方法,通過對修復性維修事件、預防性維修事件、備件等供應品的管理延誤,保障信息系統決策的管理延誤進行隨機過程仿真,對解析法分解的保障特性指標進行評價優化,能夠提升保障特性要求分解的精度。

1.2 保障方案一體化論證

各型艦載機保障方案應考慮艦上空間約束,與航母研制過程反復權衡論證,使用和維修保障方案也應充分考慮多機型之間的協同,以保證使用和維修規劃活動的匹配,保障設施應提供滿足各型機出動準備保障需求的資源數量和同時保障的需求,且同一站位保障應盡量滿足多型飛機的保障需求。維修所用設施應盡可能通用,減少占用空間,油液化驗、任務支援等設施應盡量集中,減少設備配備,便于管理。保障設備/工具應盡量實現通用化、小型化、輕量化設計,以減少艦面空間的占用,部署在同一設施內的保障設備應盡量通用,以縮減空間需求。備件/消耗品應盡可能統一規劃,縮減貯存規模并應盡可能與航母使用的消耗品通用。艦面勤務人員應實現通用化,可保障多型艦載機。具體要求分解框架如圖4所示。

2 基于模型的可靠性、安全性分析

隨著艦載機等裝備系統綜合化程度和復雜性的提升,傳統可靠性、安全性相關工作方法逐漸暴露出一定問題,主要包括:

1) 缺乏集成化的可靠性、安全性技術體系。目前航空裝備的可靠性、安全性工作均有相關的國軍標指導,但基本還是自成體系,缺乏一條有效的技術思路進行整合和串聯。

2) 可靠性、安全性需求定義不夠清晰,與設計關聯性不強。目前型號研制提出的定量化概率統計指標,如平均故障間隔時間、任務可靠度等,無法直接與系統的功能設計、架構設計、物理設計等關鍵設計要素進行關聯,難以真正對設計形成約束力。

3) 可靠性、安全性設計與系統設計的協同性不高。大量的可靠性、安全性設計工作與模型相關,且建模工作量相對較大,與系統設計模型的關聯程度不高,無法實現多種模型的轉化和追溯關聯,給設計人員帶來極大的工作負擔,無法開展同步的設計權衡工作。

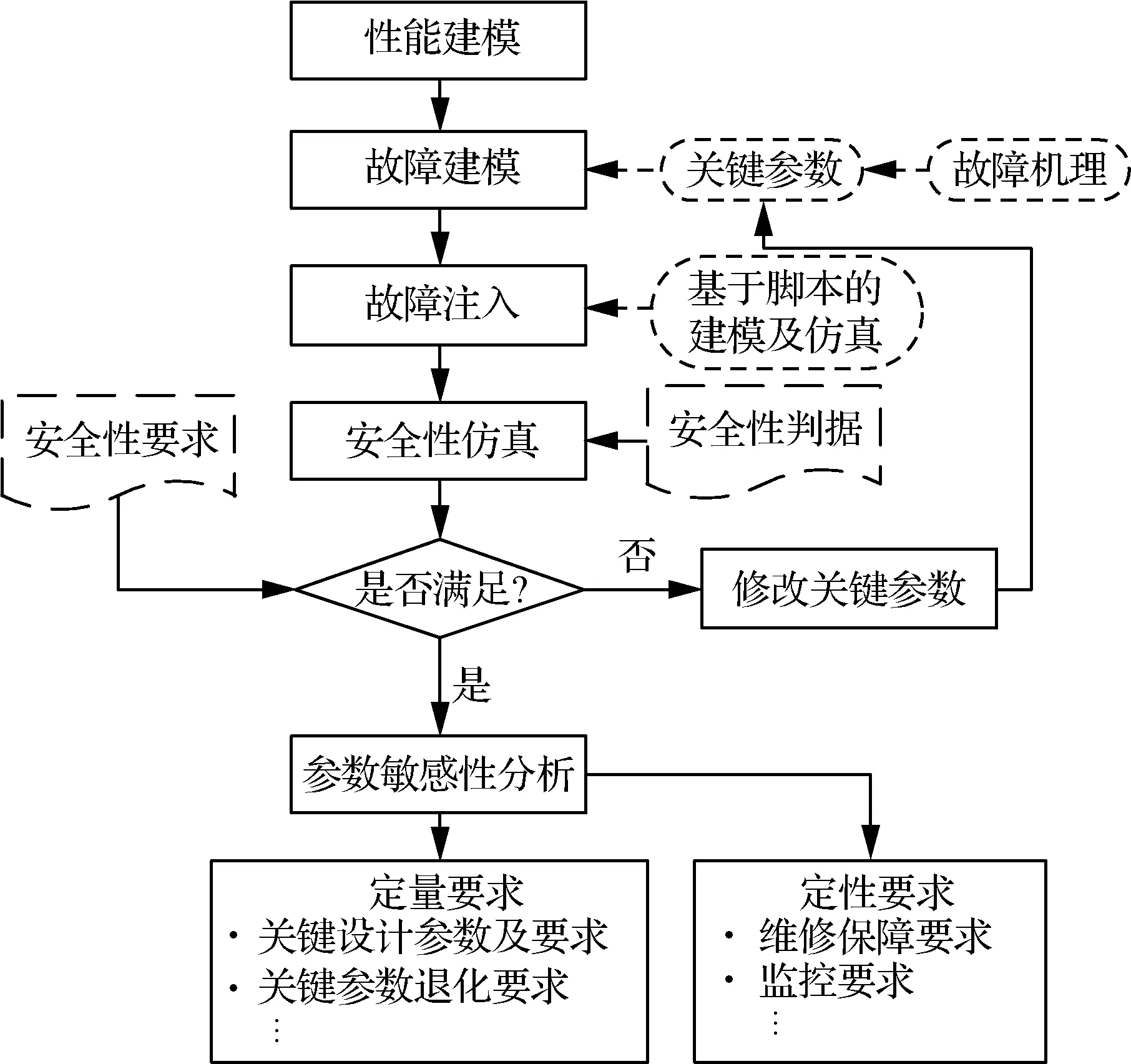

為更好解決上述問題,在艦載機研制過程中開始逐步引入和應用基于模型的系統工程方法論,同時并行開展基于模型的可靠性、安全性分析應用技術研究,并在驗證整項技術工程適用性的同時形成工程指導文件,為后續全面開展裝備數字化研制提供支撐。針對圖5“V”字左側的方案設計過程,目前主要策劃并開展的工作包括:

圖5 基于模型的通用質量特性設計分析集成活動Fig.5 Integration of general quality characteristic design and analysis activities based on model

1) 面向任務場景的整機級可靠性、安全性需求分析

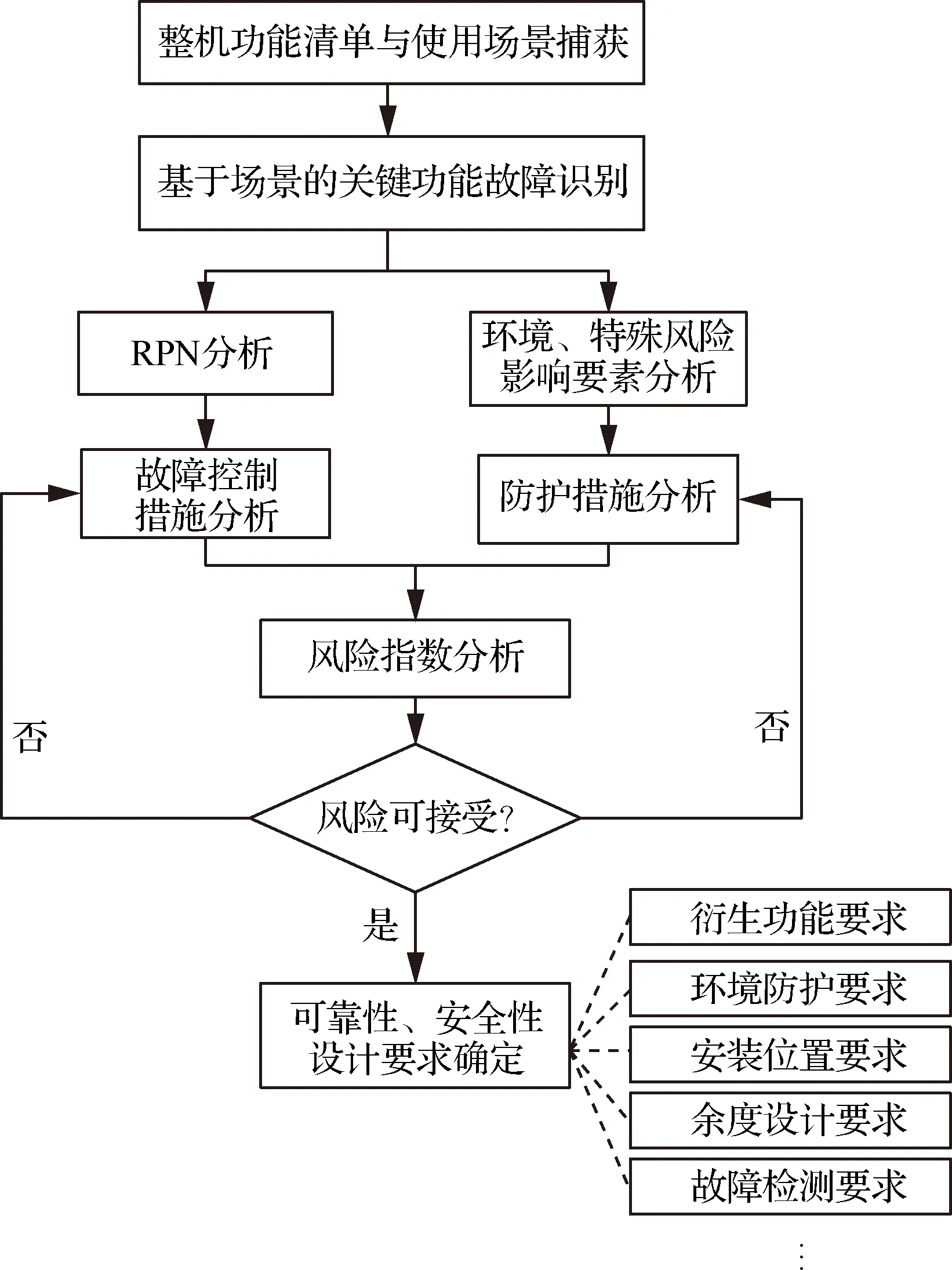

構建基于模型的系統工程(MBSE)用例與活動場景模型,以影響裝備飛行安全、任務執行的關鍵風險為目標,細化識別整機級關鍵功能故障模式、特殊風險事件、環境影響要素等,并進一步開展基于風險優先因子(RPN)的風險控制權衡決策[14],明確各風險因素的控制措施,形成整機級可靠性、安全性需求,如圖6所示。

圖6 面向功能故障的可靠性/安全性需求分析實施路徑Fig.6 Implementation path for reliability and security requirement analysis of function failure

2) 面向系統架構的故障綜合建模與故障樹分析(FTA)

以機載系統MBSE模型為輸入,通過關鍵模型要素解析與提取、故障模式與傳播路徑綜合建模、模型轉換與集成等一系列技術過程形成典型機載系統故障邏輯模型,并以武器發射過程為對象開展基于模型的FTA集成分析應用,全面識別并定位導致如武器意外掉落、武器無法發射等典型安全、任務關鍵功能失效的故障原因,如圖7所示。

圖7 基于MBSE的FTA集成分析實施路徑Fig.7 Implementation path of FTA integration analysis based on MBSE

3) 基于模型的典型機載系統安全性、任務可靠性分析評估

針對任務系統功能優先級配置、通用資源調度等動態重構特性,開展基于AltaRica語言的系統動靜態集成建模[15],在有效表征系統動態重構策略的基礎上實現對故障序列、任務可靠度的分析與評估;針對機電系統在彈射起飛、著艦過程中出現由于性能降級或環境影響導致的著艦點偏差等安全性性能要求,開展關鍵系統性能與故障集成建模,通過性能仿真分析關鍵設計參數(彈射力、摩擦力、推力、控制參數、油液壓力等)改變、敏感參數(傳感器增益等)變化及環境(甲板運動、風速等)變化等對飛機下沉量、姿態、著艦軌跡、著艦點偏差等性能精度的影響,評估艦載機彈射起飛、著艦安全性。基于性能模型的安全性分析評估實施路徑如圖8所示。

圖8 基于性能模型的安全性分析評估實施路徑Fig.8 Implementation path of security analysis and evaluation based on performance model

通過目前工程實踐,構建了以故障控制為主線、以模型為驅動的功能性能與可靠性/安全性協同工作流程,突破了基于SysML模型的FTA分析、基于Modelica模型的故障集成建模等關鍵技術,打通了裝備正向設計與可靠性/安全性模型集成應用壁壘,形成了可靠性/安全性需求分析、面向功能性能設計的故障集成建模、基于模型的典型機載系統任務可靠性/安全性分析等MBSE研制模式下的通用質量特性工程應用能力、軟件配套工具與指導文件。現階段的工程實踐成果從技術完整性與工程可用性角度看仍存在不足:① 在技術理論層面,需進一步開展測試性、保障性、維修性專業特性技術研究,諸如基于MBSE的系統級診斷方案設計、基于模型的應急處置程序分析等,完善整體技術框架體系。② 在工程應用層面,一方面應加快基礎應用軟件的配套建設,打通各工具之間的業務流與數據流;另一方面需進一步完善數字化管控機制與配套條件建設,包括模型質量審查準則、模型版本管理、數字化審簽流程等,形成完備的數字化工作平臺,滿足裝備全面開展基于MBSE正向研制的數字化環境要求。

3 機艦適配的艦載機維修性設計

3.1 艦載機典型維修性需求特征

與陸基飛機相比,艦載機維修性水平不但要求高,如F/A-18的發動機更換時間指標為21 min(4人)[3],而且受到艦船維修條件約束,其維修性需求具有明顯的差異化特征,主要包括:

1) 快速出動準備需求。極高的出動準備能力來自于艦載飛機的作戰需求,F/A-18在設計時要求再次出動準備時間低至15 min。因此艦載機的加油、掛彈等機務準備活動需要高效、可靠且能夠避免人為差錯。

2) 維修作業空間約束。航母寶貴的空間資源優先用于飛機的艦上排布,因此,無論是在停機位還是維修區,其面積和高度都是飛機維修性設計的約束。而傳統的維修工效設計主要關注維護點的局部空間需求,艦載機維修性設計則應將空間約束擴展到與艦船的幾何適配范圍上。

3) 保障接口布局約束。主要是與艦面設施對接的硬件接口,艦載機在保障接口布局時不但要考慮艦上固定設施位置等一般約束,還要考慮出動準備效率、并行工作交叉干涉、飛機突出舷外停放等問題,限制條件多且布局優化空間受限。

4) 艦船運動條件約束。海況條件除了對飛行產生影響,也影響著艦載機維修作業工作的開展[6],表1[16]為福萊斯特級航母的甲板運動參數,在這種運動條件下開展飛機復雜維修作業不但效率極低,而且存在嚴重安全隱患。艦載機設計時應與艦船在保障適配方面確定限制維修的運動條件,同時需在維修性設計上采取相應措施滿足維修時間與維修安全要求。

表1 福萊斯特級航母(78 000 kg)的甲板運動參數[16]

5) 腐蝕防護控制需求。復雜的海洋環境對艦載機的“三防”要求極高,同時要求鋁合金等易腐蝕金屬構件具有最佳的易檢性與可達性,盡量避免飛機上存在非完全密閉區域,無法實現時,則應慎重在這種區域內布局易腐蝕的金屬構件。

3.2 艦載機維修性設計措施

基于上述需求特征,艦載機維修性設計可以考慮以下設計約束或措施:

1) 在快速出動準備方面應考慮對每一項作業開展優化設計。快速登機能夠有效提升維護人員、飛行員進入座艙速度,在飛機作戰等級轉進時作用尤為明顯,可以考慮采用輕便、穩定、快速對接的登機梯,或設計機載登機梯;或采用飛機上的自儲能剎車,無牽引桿式調運接口設計能夠提高調運效率;快速系留設計需要減少系留鋼索數量,并配以快速連接的系留接口和輕便的系留裝置;快速掛彈設計可采用輔助吊索、自動舉升、減少保險程序設計等方式;其他方面還包括發動機開車狀態下熱加油/熱掛彈設計、使用維護活動接口集中布局設計、機翼快速折疊/展開設計等多種措施實現快速出動準備。同時,還應采取綜合設計措施盡量減少外觀檢查、維護保養、飛機和發動機清洗、發動機暖/冷機等使用維護需求。

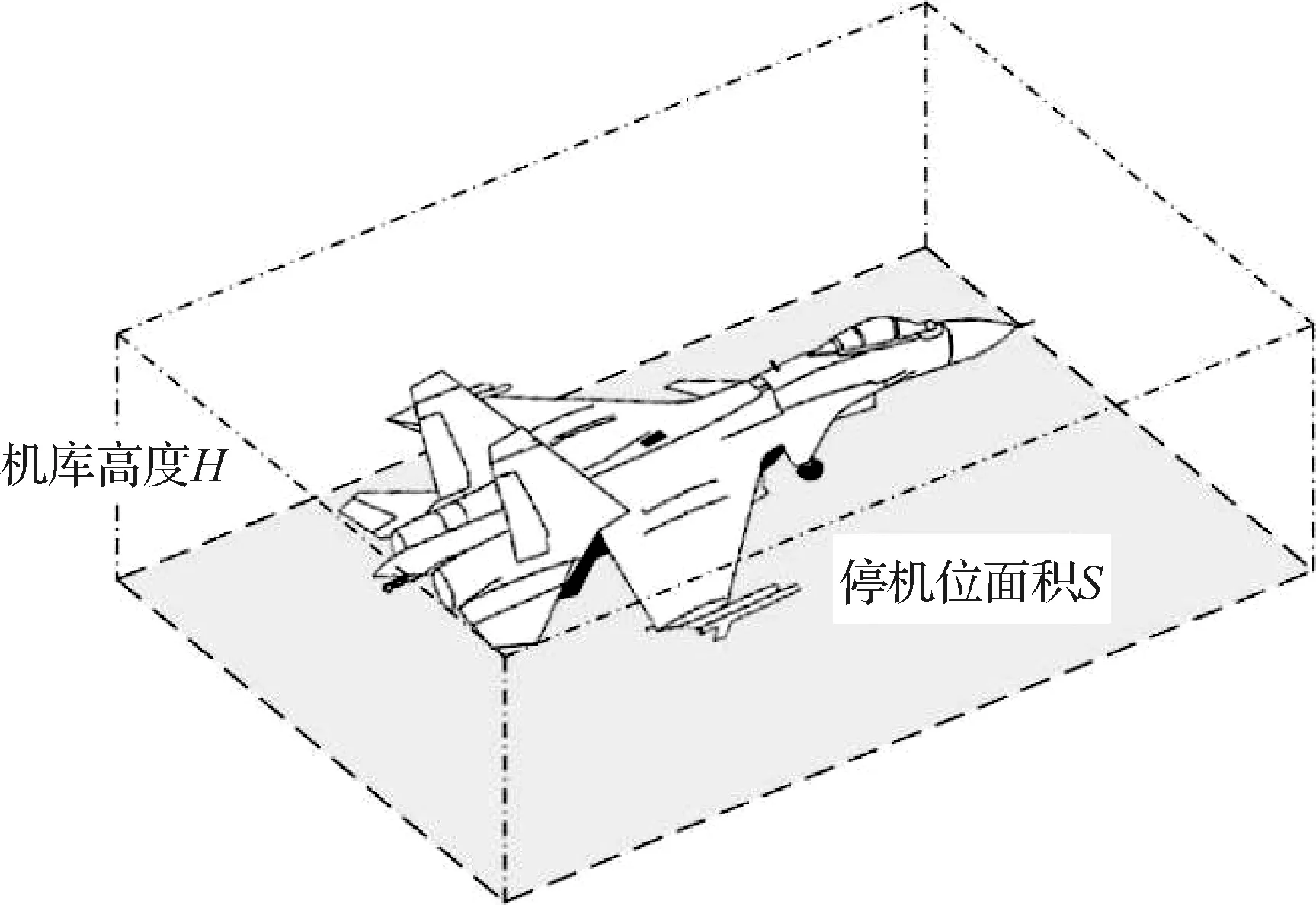

2) 在維修作業空間約束方面應考慮采用維護空間盒設計理念。基于艦船布局規劃,以停機位面積和機庫維修區最小高度作為飛機最大可用維修空間,如圖9所示。對于大型飛機,可考慮在執行空間需求較大的維修作業時挪移其他艦載裝備以擴大維修空間。

圖9 飛機維護空間盒Fig.9 Aircraft maintenance box

將空間約束通過計算機輔助設計(Computer Aided Design,CAD)軟件設計成為維修空間盒,作為飛機、系統維修保障規劃和維修性設計的規范約束要求。應結合維修任務分析,遍歷艦上規劃維修項目以捕獲空間需求高的維修作業,該類作業一般包括有桿牽引、座艙蓋及座椅拆裝、垂直尾翼拆裝、折疊翼拆裝、發動機拆裝、雷達及雷達罩拆裝、校靶/校準等。

3) 在接口布局約束方面一般應綜合考慮航母、飛機設計需求并針對性地采取設計措施。部分接口存在固有的布局位置需求,如燃油的放沉淀活門應布置在油箱最低點;航母在方案設計時對飛機提出的上艦一般需求也需要重點考慮,如艦面系留點布局規劃;多型艦載機存在接口的通用化與繼承性需求,應盡量在機上相似區域布局。

另外,還有一些隱蔽的接口布局影響因素需要同時考慮,典型的包括安全影響因素,如補氧接口與燃油加注接口不應布置在同一區域;保障活動干涉影響因素,如掛彈區域避免布置系留鋼索等。

4) 在艦船運動條件約束方面首先需要采取的措施是盡量減少艦上預防性、修復性維修項目,在確定必須實施的維修作業后,應結合艦船運動學模型、維修場景采取人員防跌落、維修狀態下系留固定、設備拆裝間隙優化、運動條件下的水平測量及校靶/校準等設計措施。

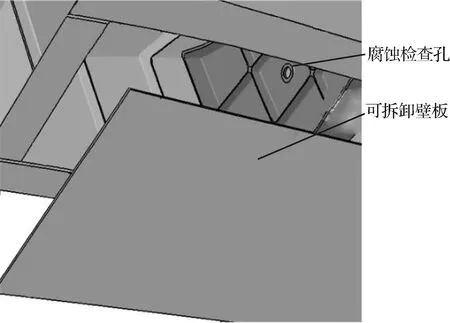

5) 考慮環境損傷的維修性設計。在考慮易腐蝕部位易檢性與可達性時,應結合以可靠性為中心的維修分析(RCMA)中的結構環境損傷評級、腐蝕防護控制設計工作,同步開展全機結構件、安裝架、螺釘、鉚釘等緊固件的維修性設計。不完全密閉或可達性差的區域應采用開設檢查孔、可拆卸壁板的設計措施滿足易檢性與可達性需求,如圖10所示。

圖10 不完全密閉區域的腐蝕檢查孔與可拆卸壁板設計Fig.10 Design of corrosion check hole and removable wall plate in incomplete enclosed area

4 面向全壽命周期的艦載機腐蝕防護設計

艦載機壽命期環境剖面分析作為艦載機環境適應性設計的前提和基礎[17],主要從作戰海域氣候環境分析出發,將飛機壽命期劃分為艦面貯存、艦基使用和拆解運輸等典型事件,結合飛機作戰海域、使命以及飛行包線、典型任務剖面分析獲得對飛機產生影響的各類環境要素。根據飛機典型任務剖面使用比例和具體海域任務規劃時間,形成艦載機在海域環境、陸基環境和空中環境下的年任務布置時間比例。

由于艦載機特殊的部署位置,其停放、起飛和降落過程中經受的環境條件與陸基飛機有很大的不同。特殊的高溫、高濕和高鹽霧及機械誘發環境耦合作用進一步加速了艦載機及機載設備的腐蝕[18-19]。因此為滿足飛機長期艦上服役、高出勤率和高出動強度的需求,掌握全壽命周期腐蝕防護與控制技術成為艦載機海洋環境適應性設計的關鍵。

1) 艦載機壽命期腐蝕環境分析

針對艦載機部署海域環境數據,通過全壽命周期典型使用環境比例加權分析研究,建立全壽命周期環境總譜。基于飛機分區的局部環境特征,通過試驗、分析、計算及實測等方法建立艦載機環境總譜與局部環境的對應關系。

2) 艦載機抗腐蝕能力技術指標建立

基于艦載機隱身性能要求及海洋環境抗腐蝕性能要求,開展新材料、新工藝技術研究。通過新材料研制、材料性能及穩定性研究、工藝適應性研究、耐環境性能試驗以及典型連接件加速腐蝕考核等手段,建立飛機腐蝕防護與控制指標要求,明確飛機不同區域防護體系構成及厚度優化,形成隱身/防腐協同防護設計方法。

3) 艦載機腐蝕防護與控制綜合設計

從通風、排水、密封、選材、防護體系設計和可維護性設計等方面統籌規劃腐蝕防護與控制設計技術[20],綜合分析飛機結構特點,劃分腐蝕局部環境區域并重點加強如起落架艙、進氣道等外露開敞環境下的機體抗腐蝕設計。機載設備抗腐蝕設計按照腐蝕環境技術指標要求進行,并提前開展成品及附件腐蝕環境摸底試驗,降低研制風險。

4) 艦載機抗腐蝕能力驗證與評估技術

在艦載機環境總譜及局部環境分析基礎上,結合飛機使用特征,采用類比分析及試驗方法制定飛機局部環境加速腐蝕試驗驗證方法。根據機載成品及附件安裝區域環境,通過對比分析及理論計算方法形成GJB 150A—2009“三防”環境試驗條件與自然腐蝕環境試驗的對應關系,并開展元件級、典型件和基于腐蝕防護設計特征的典型艙段級的“層級式”加速腐蝕試驗驗證,形成驗證評估體系。

5) 艦載機外場腐蝕維護與控制策略

通過對外場服役飛機腐蝕情況調研和加速腐蝕試驗確定艦載機防護涂層體系腐蝕失效形態及表征方法,采用模糊綜合評判方法進行量化評級,確定合理視情維護時機。通過緩蝕、清洗、原位修理技術等研究,形成部隊級腐蝕維護與修理手冊;基于飛機腐蝕損傷評估技術和監控結果,制定基地級腐蝕維護與控制技術要求。

6) 艦載機表面清洗技術要求

在清洗艦載機前,綜合考慮污染類型、清洗部位、表面材料和連接工藝等因素,選擇合適的清洗劑和清洗方式[21-22]。這不僅關系到清洗效率,還會對飛機表面防護涂層的性能造成直接影響。考慮到上述情況以及軍機清洗的安全性和高效性,艦載機清洗主要采用整體機械沖洗和局部手工擦洗的清洗方式。對于全機防雨口蓋、起落架艙、進排氣口和外露天線等機上特殊部位,要特別明確其防護方法及清洗要求。

5 艦載機保障系統一體化設計

5.1 艦載機保障系統需求一體化開發

航母編隊各型艦載機技術特征、維護需求均有較大差異,即使有類似維護需求,但如果不采取一體化論證、設計或統籌規劃,仍將導致航母上保障設備等資源種類繁多,這與航母上有限的空間形成了鮮明的矛盾。

軍機隨機保障設備一般隨型號下達研制任務且自成體系,標準化、通用化程度不足,尚未全面且系統性地開展各型軍用飛機保障設備的系列化、通用化設計,各型號間信息共享工作雖在推進但程度有限。因此需要頂層策劃、統一部署,拉通各機型研制體系,創新技術、管理理念和工作流程。

保障系統一體化設計首先應實施岸艦一體化設計,并遵循“以艦為主、岸艦通用”的原則,否則將嚴重影響上艦機務人員工作技能學習和保持成本,并帶來工作隱患。另外,更應該開展艦載機多機種一體化保障設計,既在多型艦載機和航母研制過程中,通過艦-機、機-機協同規劃、設計和協調工作,使多型艦載機具備相互協調的保障特性,與航空母艦和航空兵基地保障體系形成相互協調、相互配合、相互合作的裝備體系,在岸基基地和航母配置合理的保障資源,以滿足艦載機保障需求,同時通過高效率的資源調配解決在有限空間內的資源供給問題。目前國內外已有一些針對航空保障流程分析和保障資源調度模型的研究:文獻[23]根據航母艦載機機群航空保障流程特有的串行、并行、柔性特點以及艦載機的起飛順序,基于整數線性規劃方法建立了航空保障資源優化調度的混合整數線性規劃模型;文獻[13]根據不同出動方式下艦載機所需航空保障組織實施方式的區別,建立了艦載機的航空保障資源調度模型;文獻[24-25]開展了艦載機保障人員配置的優化研究。雖然上述研究依托艦載機作業活動對資源的配置、優化和調度進行了探討,但是對于多型機保障資源如何統籌開展優化設計方面尚未開展深入討論,而保障資源的產生是后續配置和優化、調配的基礎,應作為重點問題進行分析。

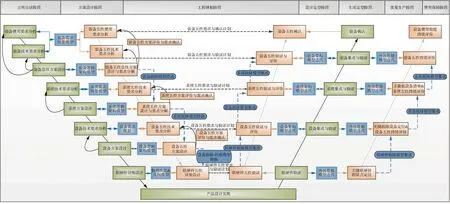

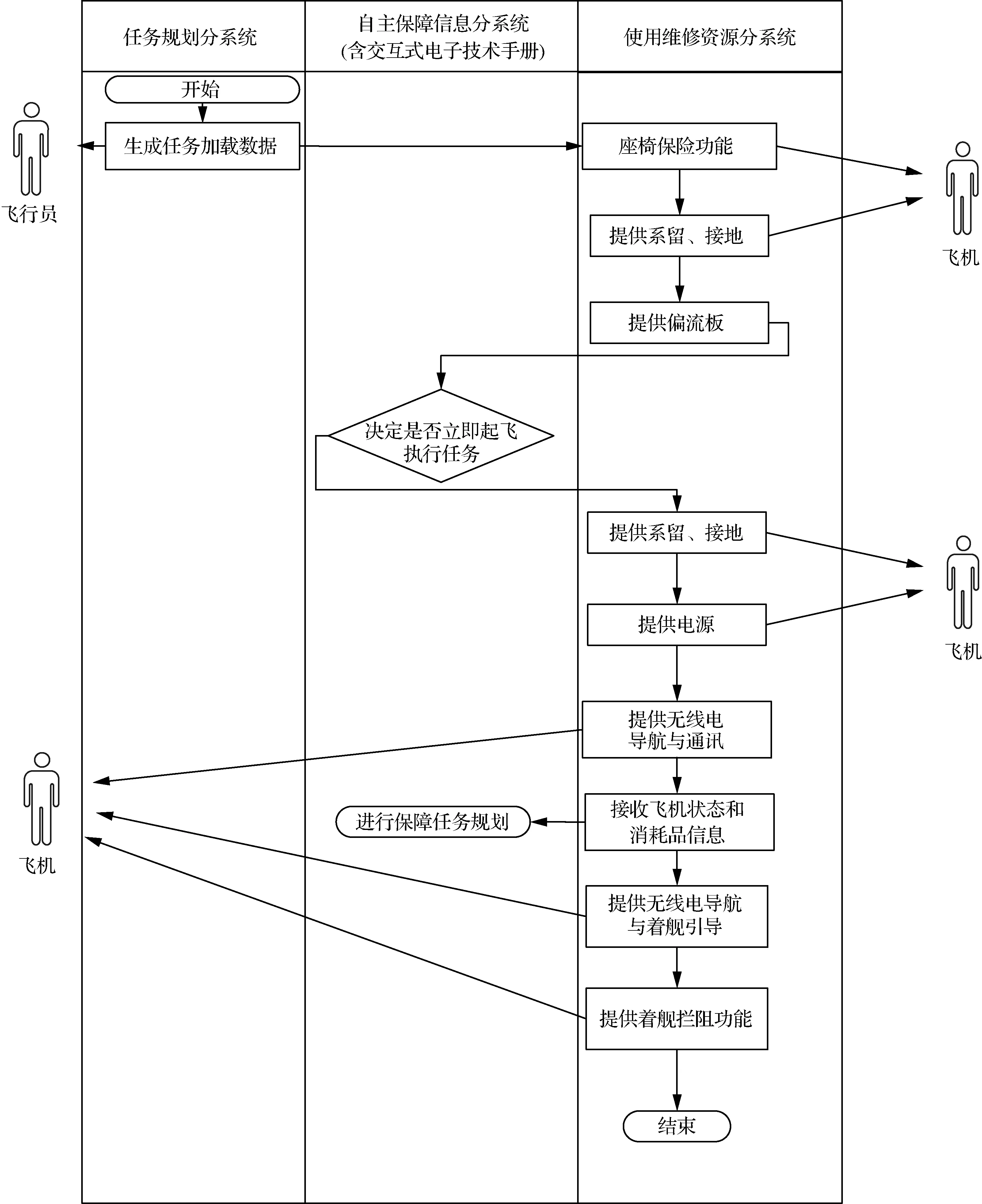

保障系統的需求來源于艦載機的使用和維修過程,按照系統工程方法首先面向各型艦載機使用維護活動進行保障系統功能分析,主要活動事件包括飛機調運、等級轉進、飛行前準備、再次出動準備、執行任務、飛行后檢查、修復性維修、周期性維護、基于狀態維修、整機停放、起吊、失事救援、能力提升、戰傷搶修等。對保障活動所需功能面向飛機和保障系統進行分配分解,艦載機典型活動系統工程模型如圖11所示。

圖11 艦載機典型活動Fig.11 Typical motion of carrier-based aircraft

先歸納保障系統的功能需求形成保障系統功能清單,并分配分解至岸基保障系統和艦基保障系統,再進一步分解至設備層級,開展保障設備、自主保障信息系統、供應保障、人員人力等相應資源的規劃設計,艦基保障系統功能分配模型如圖12 所示。重點針對保障設備、保障信息系統研制進一步論述。

圖12 艦基保障系統功能分配模型Fig.12 Function assignment model of base support system

5.2 艦載機保障設備一體化研制

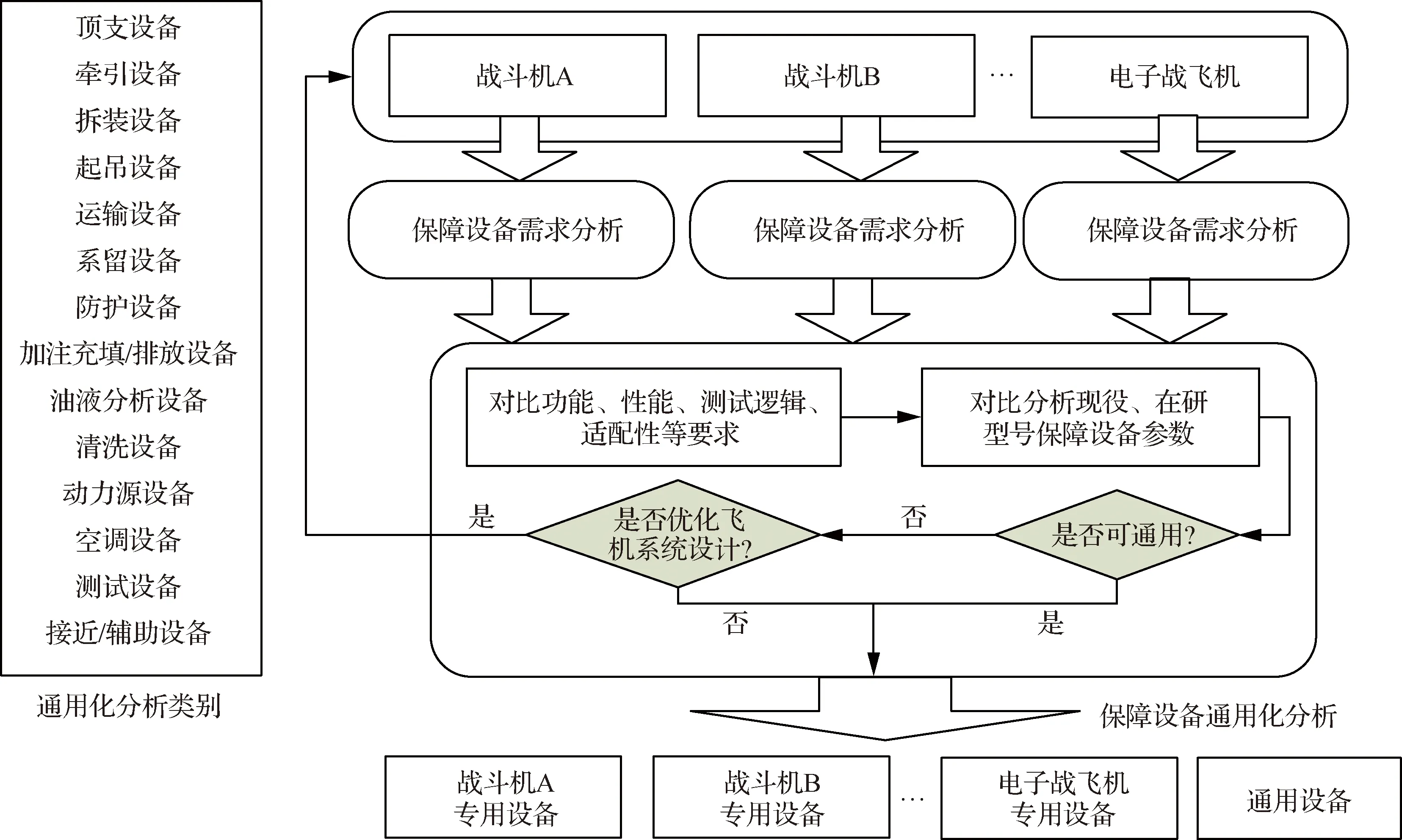

在5.1節工作基礎上開展保障設備需求分析,對功能、工作介質、使用方式等相似的保障設備需求,進一步分析各項性能參數、測試邏輯和使用頻率等要素,從現役型號或在研型號保障設備中進行遴選,或進行新研、改進保障設備通用化/綜合化可行性分析,在不影響并行維護任務開展、不降低維護操作便利性、不顯著增加設備體積質量前提下,實現通用化、綜合化設計。具體流程如圖13所示。

圖13 艦基保障設備通用化設計工作流程Fig.13 Generalized design workflow of base support equipment

經工程實踐,較易于實現通用化設計的設備主要包括:

1) 頂支設備,如飛機千斤頂、機輪千斤頂。分析頂起載荷、飛機最小高度、最大高度等相關參數是否相同或相似。

2) 牽引設備,如牽引車。分析牽引接口、牽引載荷等參數否相同或相似。

3) 拆裝設備,如機輪拆裝設備、輪胎拆裝設備。分析安裝方式、拆裝流程、設備尺寸、接口等參數否相同或相似。

4) 加注充填/排放設備,如多種液體加注設備、充氣設備、氣密檢查設備。分析加注口位置、尺寸和形式等參數否相同或相似。

5) 油液分析類設備,如含水量檢查儀、污染度檢查儀。分析檢測油液的種類及各項指標否相同或相似。

6) 測試設備,如射頻檢測設備、壓力檢查裝置。分析其檢測的參數、指標及檢測接口是否相同或相似。

7) 通用儀器等。

當然,在實際型號研制過程中,因為各型號研制任務起始節點不同,不可能嚴格按照上述流程同步開展工作,需要項目管理部門和型號研制單位積極應對、靈活安排。更需要進一步構建艦載機通用系統規范,盡快形成標準,以約束后續機型研制,從源頭上解決艦載機保障一體化設計問題。

另外,由于海洋環境以及航母內空間、設施的制約和影響,艦基保障設備研制還需關注航母上復雜的電磁環境,應具有更高的防爆性能,并采用電磁兼容設計,射頻類設備應符合艦上的電磁兼容性要求。應具有更好的防鹽霧、防酸性、防顛振、防傾斜搖擺的設計特性。維護類設備應滿足小型化設計要求,考慮折疊、收縮等存放方式或采用可掛裝的方式存放,以節省空間。

5.3 艦載機自主保障信息系統一體化構建

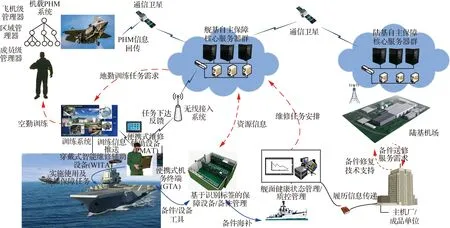

自主保障運行集成網絡由機載故障預測與健康管理系統(PHM)和地面自動化保障信息基礎設施(GASII)構成,PHM負責艦載故障檢測和隔離,生成保障需求;GASII負責根據需求啟動保障流程、輔助開展決策和實施作業支持,自主保障運行集成網絡是驅動和支持保障系統運行的核心部分。該概念是將自主保障信息系統的核心組成故障預測與健康管理系統和自主保障信息系統(ALIS)整合后提出,更加突出兩者無縫銜接的關聯關系,并且有利于統一設計,自主保障運行集成網絡運行場景如圖14所示。

圖14 自主保障運行集成網絡運行場景Fig.14 Integrated network operation scenario of autonomous support operation

為理清自主保障集成運行網絡復雜的功能、接口以及運行邏輯,應采用系統工程方法開展建模,對自主保障集成運行網絡的功能/運行、接口、組織架構、資源等進行完整描述,基于模型進行開發,將有效降低需求的不完整性,減少開發過程中的迭代。應用美國國防部體系結構框架(DODAF)架構構建保障信息系統頂層作戰概念圖(OV-1)、作戰資源流表述模型(OV-2)、作戰資源流矩陣(OV-3)、組織關系圖(OV-4)、作戰活動模型(OV-5b)等視圖。頂層作戰概念圖從用戶視角完整描述保障信息系統的運行過程;作戰資源流表述模型用于描述保障信息系統的運行架構、其他系統與保障信息系統之間的運行接口;作戰資源流矩陣以矩陣的形式描述保障信息系統外部接口的信息流;組織關系圖用于說明保障系統相關組織機構之間的關系;作戰活動模型是對保障信息系統運行活動的完整描述,按場景對保障信息系統的功能運行進行說明,如圖15所示。

圖15 OV-5b作戰活動模型Fig.15 OV-5b operational activity model

自主保障集成運行網絡在應用DODAF的架構時,應注重說明岸艦一體化的設計思路、多型機保障可共用功能和信息標準、組織機構相互關系以及自主保障集成運行網絡與母艦本身信息系統之間的接口關系,通過梳理構建多型機功能通用、與軍方信息系統融合、與航母信息系統密切對接且岸艦基本一致的自主保障集成運行網絡,可有效支撐航母編隊對艦載機信息的充分使用。

6 艦載航空裝備保障發展展望

裝備保障發展的目標始終是以合理的壽命周期費用實現更高的作戰任務執行能力要求。發展思路始終需要從需求牽引、技術支撐、裝備特點、設計賦予、診斷測試等關鍵發展要素入手。

近年來公開發表的對未來作戰模式的研究包括分布式作戰、多域戰、馬賽克戰、穿透性制空(PCA)等新概念。隨著全球范圍內四代機的普遍裝備,跨代戰斗機即將出現,有分析認為是未來分布式空中作戰體系中具有遠程、穿透、強感知、強火力和快速決策能力的強有力骨干節點平臺[26]。也有報導認為“有人+無人”成為分布式作戰的新模式,美國海軍計劃建設“戰斗機+無人機模塊+廉價巡航導彈”的新型戰斗機編組,使少量戰斗機也能形成具有高威脅能力的空中作戰力量。美國海軍下一代艦載戰斗機項目被稱為“下一代空中優勢”計劃(The Next Generation Air Dominance,NGAD),根據公開信息顯示,將包含的主要特征有:① 采用全新的六代機設計方案。很可能為可選有人駕駛(即有人駕駛與無人駕駛的組合),純有人駕駛的可能性很低。② 速度快、航程遠。有人艦載機將既要具備F-35C戰斗機的多種能力,又要采用新技術增大航程。其作戰半徑將約為F-35C戰斗機作戰半徑的兩倍,達到約1 852 km(1 000海里)。③ 配有先進C4ISR設備。具備隱身性,但是將可能采取折衷方案。下一代艦載機一個值得關注的研制方向就是其不再強調極致的隱身性能,在武器有效載荷方面亦有所讓步,轉而追求足夠遠的作戰半徑、較快的飛行速度和C4ISR系統的先進性。④ 可掛載各種機載武器,也可發射無人機,具有較強的突防能力。

不同作戰概念對裝備保障提出了新需求。歸納起來主要包括要求實時感知裝備和保障資源狀態,強調資源網絡化調度的靈活性和自適應性,供應鏈不再是簡單的線性活動;維修保障決策聚焦作戰任務,有針對性地提高裝備任務執行能力,以體系作戰效能為出發點進行維修決策并規劃保障任務。未來作戰平臺保障需求包括快速戰損評估能力、精準迅速的維修決策能力、彈性敏捷的保障能力等[27]。

綜上所述,未來空海作戰概念和裝備形態特征仍在討論和動態發展過程中,裝備保障必須同步思考論證,既要面向作戰概念牽引出的保障需求,也要面向裝備保障的本質特征和根本目標,牽引新技術研發或者在新技術發展驅動下規劃發展路徑。

裝備保障核心目標就是減少或消除故障或潛在、隱蔽故障對裝備執行任務能力的影響。在技術可行性、經濟可承受性、戰場使用環境等約束下,裝備保障研制要在滿足作戰效能需求的同時不斷提高故障診斷、資源獲取與經濟性間協調的水平,各類裝備、各時期裝備保障工作區別只是在于被保障對象的作戰需求、平臺特點及期望應用的新技術成熟度不同而已。

艦載航空裝備主要運用于海上作戰,因時空阻隔原因艦隊遠海支援困難,通信渠道更無法實時保障,應在滿足可接受飛行安全要求前提下,將保持較高能執行任務率(MCR)作為裝備保障設計根本出發點,應將平均維修間隔時間(MTBM)作為重要牽引性指標要求。艦載機系統設計時應將高健壯性設計作為重要考慮因素,實現柔性系統軟、硬件資源動態配置,故障功能模塊可替代,系統功能恢復或部分恢復;應用電力線載波通信、5G機內通信技術簡化機載線束互聯系統設計;整合機載任務、管理、控制等計算需求,采取機內邊緣云、戰區云計算等設計措施,進一步提高載機及作戰編隊任務可靠性;隨著機載大功率能源生成及電力作動器技術的發展,它們將替代傳統液壓系統,實現電傳、電作動一體化飛行控制,進而達成飛機系統簡化設計等。總之,進行飛機及各系統設計時,應在滿足作戰性能要求同時,綜合權衡飛機、系統“故障后可不修”的程度,實現維修間隔時間的大幅提高。

“故障后可不修”的技術底氣在于消滅隱蔽故障、掌控潛在故障,因此未來故障預測與健康管理技術的發展主要應從以下幾個方面進一步推進:① 應用對象范圍擴展,盡量全面覆蓋涉及飛行安全、任務成功的功能,產品范圍屬性從機電、結構進一步拓展到電子產品;② 故障/壽命預測精度及置信度進一步提高到可實用水平;③ 健康管理更加自主、智能。未來PHM系統如果實現高精度、置信度的故障預測且具備高自主、智能的健康管理能力,可極大地降低故障引發的風險,并最大限度發揮飛機能執行任務能力,為艦載航空裝備使用帶來更高自由度。

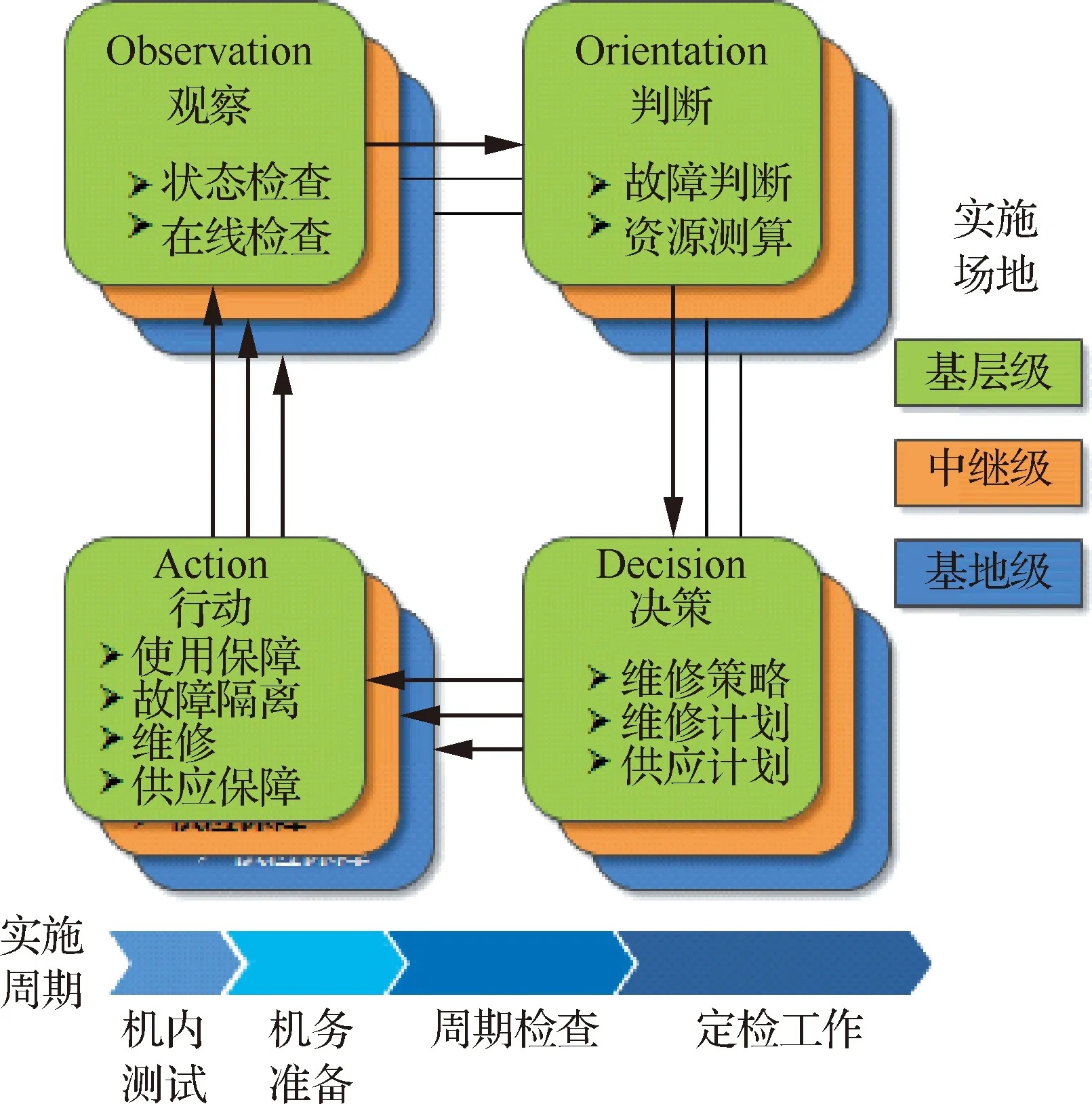

裝備保障一般流程為“預測或發現故障—隔離故障—維修決策—排除故障”,將這4個要素抽象為觀察、判斷、決策及行動4個環節,就形成了一個完整的OODA環[28],如圖16所示。

圖16 保障OODA環Fig.16 Guarantee OODA circle

未來作戰模式制勝領域超越傳統的物質域和信息域,依靠決策優勢占據作戰優勢,認知域成為制勝領域。面對未來智能化戰爭,傳統以人工決策為中心的保障難以滿足要求,在保障的感知、決策、調度、執行等環節都需要人工智能和自主系統發揮支撐作用,形成可感知、自主決策并執行的智能化裝備保障。在艦載機保障執行方面,實現自主化使用保障如自動插電、自動加油、自動掛彈,為艦面“一站式保障”[29]騰出更多作業空間。應用智能機器人維修檢測,例如美軍研究利用蛇形機械臂機器人開展無損檢測,特別適用于艦載機腐蝕檢測和防護工作。適應航母平臺特性的增材制造系統更將大幅提高艦載機機體結構及部附件可修水平,提高搶修能力。其他如基于云計算的分布式自主保障技術、智能健康管理與作戰能力評估、智能人-機協同維修決策、精確維修控制管理、智能檢測與機器輔助維修、增強現實的維修輔助技術等[27],已有相關論述不再展開。總之,未來應面向機械化、信息化、智能化“三化”發展方向,結合工程實際逐步提高保障系統自主化水平,降低保障系統對維修人員的依賴,使之成為一個真正的“系統”。

在艦載機維修間隔時間(能執行任務)和保障OODA環效率不斷提高的支撐下,艦載機部隊可以獲得充分的“維修期權”或“等待期權”(嘗試找到最佳時間來進行維護,使系統在剩余使用壽命(RUL)內產生的收益與可被避免的非計劃性故障開銷二者的合并效果最大化)[30],保障模式可以在自主保障模式基礎上再次發生“躍升”。在維修期權的賦權下,未來實現無維修間隔期的作戰使用將是可能的,姑且命名為自由保障。裝備自由保障模式具體是指在一段時間周期內,通過必要的使用保障,航空裝備無因系統故障或者性能降級導致的對用戶的使用限制,能夠完成所預期的作戰任務,該周期結束后通過集中快速的維修保障,航空裝備能夠迅速恢復至可執行任務狀態。在航母戰斗群出航期間,艦載機具備不低于若干飛行小時的無維修使用期,期間艦載機具備執行任務能力但不一定是完好的,具有很強的執行任務靈活度。艦面保障主要利用最小攜行規模的備件、智能化/自動化維修設備,完成少量的使用保障和維修保障。自由保障模式應實現作訓期間N天無維修使用,作戰間隙“1”刻實施多個故障的集中維修,即“N+1”自由保障模式,使裝備作戰效能最大化。艦載航空裝備技術特征表現如下:

1) 智能化飛機:極高任務可靠與安全裕度,易于機器施加維修,高覆蓋、高精度、高置信PHM,自保障能力。

2) 智慧保障指揮控制系統:保障態勢全面感知、智能決策、指揮控制,云部署、分布式、自優化、自演進。

3) 無人化維修:可指令驅動、閉環控制的先進智能化維修系統、設備。

面向未來作戰環境的艦載機論證過程中,可以考慮應用“N+1”自由保障模式構建保障運行概念,優化保障指標體系,開展保障指標分解分配,牽引各方面技術發展,支撐該保障模式逐步實現。

7 結束語

未來戰場,艦載航空兵力仍將是海上作戰體系的核心力量,傳統海軍強國已著手開展未來作戰模式和作戰平臺概念研究,體系化、協同化、分布式、智能化發展趨勢日益明顯,多域戰、馬賽克戰等作戰概念不斷進入人們視野,下一代艦載機技術特征也將逐步明朗。

在構建海上作戰概念的同時,加強相匹配的保障概念研究,強化對相關應用技術的牽引。航母裝備包括艦載機編隊作為一個有機整體,可進一步理清協同論證機制,避免“鞋腳”紛爭,應共邁大步。通用質量特性與功能性能一體化設計分析工作仍在工程實踐探索的路上,要結合裝備MBSE技術工程應用,繼續積極實踐、及時總結,實現技術體系升級,提高“費效比”。艦載機多機種一體化保障設計涉及單位范圍廣、協同接口多、實施難度大,應結合工程實踐盡快開展標準規范預研工作,形成面向艦載機一體化保障的標準體系架構,凝聚各方力量共同參與標準規范編制,形成適應中國科研體系的艦載機標準。

綜合保障領域涉及專業范圍廣,工作項目類型繁多龐雜,不斷發展出現事后修理、定時維修、以可靠性為中心的維修、基于狀態維修等各類概念,但究其根本始終是面向“故障失效”這個“隱形戰場”發起的一代又一代抗爭。因此,面向下一代艦載航空裝備研制工作,要在研究論證過程中提前識別換代裝備系統新的故障機理和模式,研究抑制、控制、診斷、預測和維修保障相關技術,利用裝備保障在軍民融合方面的先天優勢,引入各類先進技術方法,圍繞作戰需求形成適配的、理念先進的保障方案,從“保障戰斗力”跨越到“釋放戰斗力”。