具身認知視角下的數字化學習資源教學交互設計探究

景君珺

(西安開放大學,陜西 西安 710000)

0 引 言

具身認知理論和混合現實學習環境作為當代認知科學和信息技術支持教育實踐創新發展的兩大前沿,促使學習方式發生深刻變化。隨著可穿戴設備、體感技術、VR、AR及全息影像等為代表的新興技術的快速發展,具身學習在教育實踐中得到越來越廣泛的設計。具身認知理論在教學實踐中的落地離不開教學設計。教學設計面臨活動、資源、促進這三方面的挑戰[1]。針對資源的設計,研究者強調,學習環境應能夠支持學習者的身體運動或在虛擬空間的運動,并包括相應的動作反饋,學習者在環境中通過“感知-運動”循環達到學習目標。因此,如何基于新興技術為這一類數字化學習資源設計教學交互,使學習者獲得良好的具身學習體驗,達成對目標內容的意義建構,顯得尤為重要。

1 具身認知相關理論

具身認知理論認為,認知存在兩種基本模式:基于身體感知的即時性行動和借助技術工具的結構化反思。認知系統理論認為,心智、身體和環境之間的動態平衡離不開系統內相關因素的交互作用。這些交互作用對學習者而言,反映在其感知與行動、行動與反思的協調運作上[2]。具身學習是一種“學習中行動→行動中反思→反思中實踐→實踐中建構”的螺旋式上升過程,這是一個行動與反思協調運作的過程。技術現象學理論運用現象學的方法探討“人-技術-世界”三者之間的關系,為技術支持下的具身學習設計提供了良好的理論支撐。技術既可以延伸學習者的身體,拓展其身體感知范圍,使其獲得沉浸體驗,又能夠可視化呈現學習者的隱性思維過程,為具身學習過程中行為和思考的即時干預、科學引導提供有力支撐。

2 具身認知視角下的數字化學習資源教學交互設計模式

具身認知視角下,學習資源的教學交互設計要緊密圍繞感知、行為、反思3個要素,如圖1所示。3個要素以新興信息技術為中介,是相互關聯的連續統一,相互影響、相互促進[3]。

圖1 具身認知視角下的數字化學習資源教學交互設計要素

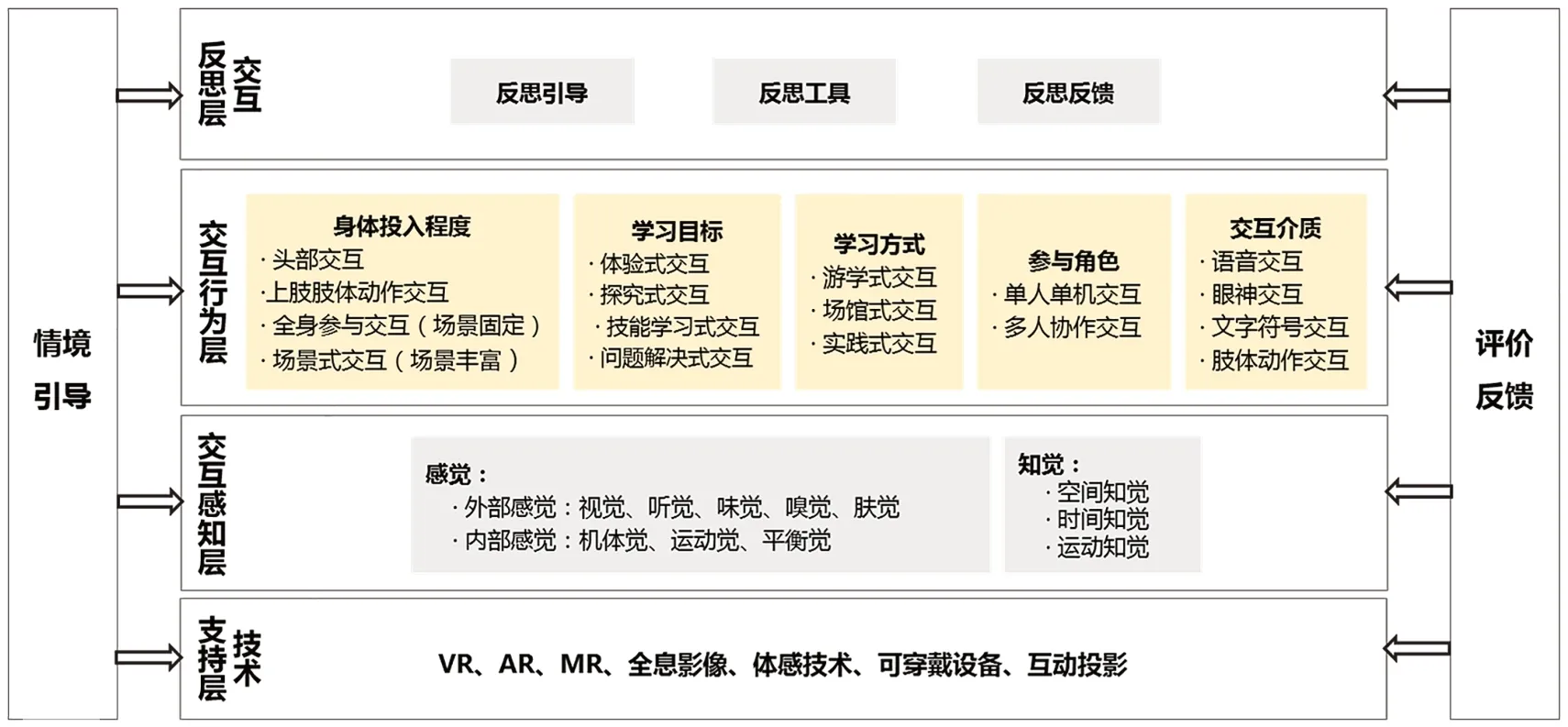

數字化學習資源作為混合現實學習環境中有效支撐具身學習開展的重要載體,其交互設計的核心在于引導學習者充分調動其身體各官能參與、沉浸在學習情境之中,多模態感知信息,并借助技術工具及時進行結構化的反思,從而實現“身”與“心”的統一、實踐與經驗的互動,持續深入推進具身交互的耦合循環,實現對知識內容的意義建構[4]。基于上述教學交互設計要素,數字化學習資源的具身型交互設計涉及4個層面:技術支持層、交互感知層、交互行為層以及交互反思層,如圖2所示。

圖2 具身認知視角下的數字化學習資源教學交互設計模式

交互設計以具身學習的情境為引導,緊密圍繞情境主題層層遞進。評價反饋作為交互設計調整、優化的客觀依據,包含兩個層面:第一,針對學習者利用數字化學習資源開展具身學習的學習體驗、學習成果的評價反饋;第二,嵌入在具身交互過程中的嵌入式評價,即利用混合現實、體感技術等無縫捕捉學習者的行為、心理等數據,參照數據分析來判斷交互的適應性、熟練度以及學習目標的達 成情況[5]。

2.1 交互感知層

人體感知即人的意識對內外界信息的覺察、感覺、注意、知覺的一系列過程,分為感覺過程和知覺過程。學習者通過外部感覺(視覺、聽覺、味覺、嗅覺及膚覺)與內部感覺(機體覺、運動覺及平衡覺)相互配合,獲取所處學習環境的信息,并將篩選后的信息轉入知覺過程,進而產生對事物的整體認識。分析學習者的交互感知特性,與相關技術特性有機結合,才能有效支撐具身學習行為,使學習者自然而然地融入交互環境[6]。

2.2 交互行為層

具身學習活動的開展基于學習者在交互環境中所表現出的身體行為。根據身體的投入程度,交互方式分為頭部交互、上肢肢體動作交互、全身參與交互(場景固定、位置變動小)以及場景式交互(全身參與、場景豐富)。基于沉浸式VR技術開發的數字化學習資源,學習者佩戴頭盔、持手柄即可在設定的紅外感知范圍內,調動全身肢體動作參與交互。基于AR、混合現實即互動投影等技術開發的數字化學習資源,為真實環境的學習賦能,學習者佩戴AR眼鏡等可穿戴設備即可獲得虛實融合的學習體驗。

根據行為達成的學習目標,交互方式分為體驗式交互、探究式交互、技能習得式交互以及問題解決式交互。體驗式交互主要通過感官刺激和肢體動作等,激發學習者心理、認知上的反饋。探究式交互突出學習者主動與環境中的要素進行互動,從而獲得相應的反饋。技能習得式交互著重引導、支撐動作技能的訓練和掌握。問題解決式交互通過綜合運用學習者通過體驗、探究、技能習得等形成的互動成果,創造性、生成性地解決真實或虛擬情境中的問題[7]。

根據行為體驗的沉浸程度,交互方式分為游學式交互和實操式交互。游學式交互中,學習者以“游客”身份進入真實環境或場館(如紀念館、博物館等)中去體驗感悟,或通過虛擬人物的引導和講解,進而拓寬視野、增長知識、感受文化差異等。實操式交互中,學習者作為觀察者或問題解決者,在交互情境中扮演某一角色,完成對應的操作任務,進而獲得具身學習體驗。

根據交互環境中參與角色的不同,交互方式分為單人單機交互和多人協作交互。

根據主體與環境互動的介質不同,交互方式分為語音交互、眼神交互、文字符號交互以及肢體動作交互(如觸摸、點、按、滑、跳躍等)。

2.3 交互反思層

設計良好的交互反思能夠促進學習者對具身學習過程中獲取的知識、行動產生的經驗等進行及時總結、提煉,并在此基礎上調節自身行為。在“行動→反思→反饋→行動改進”的協調運作、螺旋式上升的過程中,實現意義建構。反思引導為學習者提供線索,引發思考與深層次理解,恰當的工具促進知識和思維的可視化表征,針對學習者的反思進行有指導的反饋,幫助其科學優化反思性實踐,進而推動整個具身學習過程的持續深入[8]。

3 具身認知視角下的數字化學習資源交互設計策略

3.1 目標-具身程度的一致性

不同技術對學習者身體投入程度的支撐力度不同,交互過程中的具身程度也不同。研究表明,身體具身隱喻的表征(如手勢)與學習內容的數字表征(如可視化畫面)之間的匹配,能夠有效地促進和支持學習者的思考和探究。因此,具身程度所獲得的學習體驗與所要達成的學習目標的一致性,在交互設計中不可忽視。具身程度與學習目標的一致性,不僅關系著交互方式的選擇,還影響媒體技術的綜合運用。

3.2 內容-媒體選擇的適用性

適合不同知識內容表征的技術不盡不同,交互設計前期要分析內容特點,結合學習目標和交互方式,確定媒體技術的優先級別。在綜合考慮不同媒體的效果、價格、危險性及操作難易度等因素的基礎上,動態調整交互方式,最終確定恰當的媒體技術,支撐相應學習資源的開發[9]。不能為了“具身”而技術,增加學習者的認知負荷。

3.3 探索-情境設計的沉浸性

3.3.1 互動引導

互動體驗設計要充分考慮學習者對參與方式和互動機制的理解,短時間內明確互動機制、熟練掌握參與方式,令技術“抽身而去”,使學習者完全專注于學習內容和學習活動,增強互動中的沉浸感體驗。

3.3.2 激發探索

學習者在具身學習過程中是一個思考著的行動者,其學習在“感知-行動”的良性循環中深入,要將學習者從被動的信息接收者轉變為主動的信息探測者。交互設計要凸顯探索性,創設不同的探索區域。例如,設定“隱藏關卡+通關獎勵”,可以增強互動神秘感,激發探索欲,強化情節和線索 設計。

3.4 動作-具身映射的關聯性

當學習者在物理空間或虛擬空間中直接接觸或模擬操作,有助于激活其身體圖式,喚起已有經驗,生成新的具身經驗。虛擬現實技術利用身體圖式的投射特征,通過手柄、運動傳感器、鼠標及鍵盤等控制接口的推、拉、搖、移、按等簡單動作,映射到虛擬環境中復雜的模擬真實的感知動作,即動作映射。技術支持下的具身學習的優勢,通過身體動作與互動內容之間的映射凸現。一方面,交互環境中的虛擬場景和虛擬教具通常由模擬真實場景和真實教具而來,注重其設計的意義性、可操作性,能夠增強動作映射的有效性。另一方面,設計流程清晰、操作合理的肢體動作來表征知識和交互內容,使學習者的身體動作與概念之間建立起實質性的聯系,能最大程度激活身體圖式,促進經驗的形成。

3.5 協作-具身學習的促進性

協作式交互活動通過分享、合作、激勵等策略,強調學習者之間在交互情境中基于學習內容的經驗分享和意義建構。數字化學習資源的交互設計不應局限于單人沉浸式的、封閉的互動,這難以生成基于具身學習體驗的經驗交流、分享與協作。交互設計要關注具身學習過程中的協作性,支持學習者之間、虛擬形象之間、學習者與虛擬形象之間的多模態互動。

4 結 語

新興技術支持下的數字化學習資源,為具身認知所倡導的行動與反思協調運作的學習提供有力支撐。筆者在交互設計模式的基礎上分析、提煉交互設計應遵循的策略,以便更好地幫助學習者實現在交互環境中的“感知→行動→反思”。后續將以此為指導設計開發資源實例,應用于教學實踐,進一步研究模式的應用效果。