魯迅倡導新興版畫運動的親密助手陳煙橋

黃可

今年是魯迅先生誕辰140周年和他在上海倡導新興版畫運動90周年,也是新興版畫運動中魯迅的親密助手、杰出的學者型版畫家、美術活動家陳煙橋(1911-1970)誕辰110周年。為此,上海美協、上海交通大學、劉海粟美術館聯袂主辦以《吶喊》為題的陳煙橋版畫特展,于6月25日在劉海粟美術館揭幕。筆者作為煙橋先生的晚輩、新中國初期的多年共事,參觀《吶喊》版畫特展時感到特別親切。

新中國初期1950年代,筆者由中共上海市委文化藝術工作部奉命調往華東美術家協會(后改稱中國美術家協會上海分會,1991年更名上海市美術家協會)供職,當時煙橋先生擔任華東軍政委員會(后改為華東行政委員會)文化部藝術處美術科科長兼華東美術家協會秘書長,筆者當時就在他領導下工作。筆者作為美術史論研究者,當時就構想列出撰寫學術著作《中國新民主主義革命美術活動史話》的計劃(該著作于2006年得到上海文化發展基金會資助,由上海書畫出版社出版)。筆者那時把這一設想向煙橋先生做了匯報,得到他的熱烈支持。作為學者的他,深知撰寫新的美術史專著必須搜集大量相關史料,于是他主動利用工作間隙,邀我在辦公室陽臺的沙發里,面對面地向我提供第一手的美術史料——回憶他投身新興版畫運動的整個過程,包括他所了解的新興版畫在當時國民黨統治區和中共領導的延安等解放區的發展情況,這些史料對啟發我的學術研究思路,對撰成《中國新民主主義革命美術活動史話》一書幫助極大。就在這般與煙橋先生的親密相處中,結成亦師亦友的情誼,彼此敞開胸懷交談之下,也就對他的生平比較了解。在此略記他不平凡的生平點滴,以示紀念。

陳煙橋與魯迅的親密關系

陳煙橋,筆名李霧城,廣東省東莞縣觀瀾鄉牛湖村人(今屬深圳市寶安區),父親與四位叔父都是旅居國外的華僑。他自1931年由廣州市立美術學校轉學到上海新華藝術專科學校求學起,便投身魯迅倡導的中國新興木刻版畫運動,并參加“中國左翼美術家聯盟”,大半輩子都生活于上海,而新中國時期,長期居住在上海徐匯區五原路281弄6號(新中國初,曾作為新成立的“上海木刻研究會”會址)。

魯迅先生自1928年在上海創辦“朝花社”,出版介紹歐洲“創作版畫”的《近代木刻選集(一)》《近代木刻選集(二)》等為起點,傾力倡導中國新興木刻版畫運動,陳煙橋積極響應,全身心投入到這一運動中。

陳煙橋接近魯迅,首先是閱讀到魯迅編輯出版的《近代木刻選集(一)》《近代木刻選集(二)》,既形象地欣賞感受到歐洲的“創作版畫”(又稱“創作木刻”)是怎樣一種版畫藝術風貌,更見識到魯迅在上述《近代木刻選集》的《小引》中深刻地分析了中國傳統的“復制版畫”(又稱“復制木刻”)與歐洲“創作版畫”的關系和區別。魯迅指出,中國傳統木刻版畫的興起和發展早于歐洲,而歐洲的“創作版畫”,實際上是中國的“復制版畫”傳到歐洲后才推進到“創作版畫”。“創作版畫”,因為是由畫家一人完成畫稿、刻版和拓印全過程,不僅創作速度快,而且便于形成版畫家具有個性的藝術風格。所以魯迅將其引進來,稱之為“木刻的回國”。引進歐洲“創作版畫”,目的是使中國“復制版畫”(即畫家作畫稿,刻工刻版,印工拓印三者分工完成)的創作方法得以更新遞進。魯迅還說,木刻版畫的創作是“作者捏刀向木,直刻下去”,“這放刀直干”,便于產生“有力之美”。陳煙橋為魯迅先生如此高瞻遠矚地論述和倡導在中國發展木刻“創作版畫”而折服和敬佩,于是鐵定決心做魯迅的學生,跟隨魯迅先生開展中國新興版畫運動。

接著,陳煙橋進一步研究上述《近代木刻選集》中的歐洲木刻版畫,深入感受木刻用刀的刀味魅力和構成畫面的“有力之美”。于是產生了木刻版畫創作沖動,開始了個人木刻版畫創作。

1932年至1933年間,陳煙橋連續創作了表現城市勞苦大眾生活的《拉》《趕工》《工廠里》《汽笛響了》《城市背后》,描繪城市風貌的《窗》《風景》,反映“一·二八”淞滬抗日戰爭的《巷戰》,以及為女作家丁玲的小說《母親》作的插圖等一系列木刻版畫,這些作品都先后寄給魯迅先生請求指教,開始不斷與魯迅的信函往來。據《魯迅日記》和《魯迅書信集》記載,自1933年4月起,陳煙橋先后收到魯迅信札達26通之多。

魯迅每逢接到陳煙橋的信函及附寄的版畫新作,一般總是以長者的熱誠給陳煙橋回函。魯迅給陳煙橋的回函中,除了對陳煙橋的版畫新作提出看法外,也提出相關問題的見解,實際上成了指導新興版畫創作的重要意見。例如,1934年4月19日,魯迅致陳煙橋的信中說:“木刻還未大發展,所以我的意見,現在首先是在引一般讀書界的注意、看重,于是得到賞鑒,采用,就是將那條路開拓起來,路開拓了,那活動力也就增大。”魯迅在信中對木刻版畫創作的表現題材提出應多樣化的主張,說:“我的主張雜入靜物,風景,各地方的風俗,街頭風景,就是為此。現在的文學也一樣,有地方色彩的,倒容易成為世界的,即為別國所注意。”魯迅關于“有地方色彩,倒容易成為世界的,即為別國所注意”的觀點,后來成為影響整個文藝界,強調文藝創作從表現題材到藝術風格必須有中國特色的著名論斷。陳煙橋接到上述魯迅信函中關于擴大版畫表現題材多樣化和具有地方特色民族風格的指示,于是接連探索創作了《休息》(1932年)、《黃浦江上》(1935年)、《春之風景》(1935年)等表現勞動者在休息,以及具有江南和上海特色的版畫風景畫寄給魯迅先生,作為匯報。

從魯迅致陳煙橋的信函中可看到,魯迅對陳煙橋甚是器重和關愛。例如,1934年4月5日,魯迅致陳煙橋的信中提到,為了幫助陳煙橋擁有較好的木刻版畫創作參考書籍,“《木刻作法》已托友人去買”。

陳煙橋遵照魯迅先生的意見,為了改變“木刻還未大發展”的局面,必須依靠團體的力量“開拓起來”,于是積極投入新興版畫團體的活動。陳煙橋首先是參加中共直接領導在上海成立的“中國左翼美術家聯盟”。之后,參加在上海美專成立的“MK木刻研究會”的創作和展覽活動。隨后又與陳鐵耕、何白濤等成立“野穗木刻社”,并出版了傳播新興版畫的叢刊《木刻畫》第一期第一輯,陳煙橋還以木刻版畫形式作了叢刊的封面。同時又與胡一川、夏朋、錢文蘭等人組織“濤空畫會”,與鄭野夫、陳鐵耕、何白濤等人組織“上海繪畫研究會”,還與上海相繼成立的其他一些新興版畫團體橫向聯系開展活動,從而結識了更多的新興版畫作者。

陳煙橋的誠實、勤懇,較強的社會活動能力,使魯迅感到他是可以信任的,是可以委托協助工作的,于是使陳煙橋成了魯迅的得力助手。

1933年底,法國友好人士,《Vu》(《看》)周刊女記者綺達·譚麗德來到上海,會見宋慶齡,談及請宋慶齡和魯迅出面主持征集中國的新興版畫等新美術作品到法國巴黎舉辦展覽,魯迅就把征集作品的事交給陳煙橋。陳煙橋會同陳鐵耕一起完成了這一征集作品的任務。共征集到作品200余幅,從中選出58幅(55幅為新興木刻版畫,其余為油畫等作品),于1934年3月14日以“革命的中國之新藝術”為題名,在巴黎“皮爾·沃姆斯畫廊”開展。作品展出后,法國共產黨的《人道報》刊文評述,旅歐華僑出版的《華僑導報》第一卷第二號作了詳實報道。展覽至3月29日閉幕,期間印有《革命的中國之新藝術》展覽目錄,內刊有陳煙橋的《天災》、陳鐵耕的《法網》、鄭野夫的《1933年5月1日上海泥城橋》、葉洛的《斗爭》四幅木刻版畫,還刊有法國安德烈·維約的《前言》。展覽會《前言》高度評價了中國的革命美術家們,在國民黨統治區的白色恐怖困難條件下堅持戰斗,“創作了生動淳樸和富有真正革命光輝的作品”。“革命的中國之新藝術”展覽,后來又經蘇聯駐巴黎大使館設法移至莫斯科展出受到好評,擴大了中國新興版畫在國際藝壇的影響。

在上述基礎上,魯迅設想有必要編一套新興木刻版畫叢書,以保存中國新興版畫運動早期有代表性的作品。于是,魯迅又委托陳煙橋征集作品。陳煙橋經過與新興版畫作者們的廣泛聯系,征集到了一批作品,親自將征集的作品送到北四川路底山陰路大陸新村9號魯迅府上。魯迅選了陳煙橋、陳鐵耕、黃新波、何白濤、張望、劉蜆、羅清楨、陳普之等青年版畫家的24幅木刻版畫,編成《木刻紀程(壹)》,自己裝幀設計,用12開中國傳統的線裝本形式,以“鐵木藝術社”名義于1934年10月自費印刷出版共120冊。原計劃繼續編《木刻紀程(貳)》等,因經費不足而停止再編。然而《木刻紀程(壹)》的出版,畢竟集中保存了珍貴的最早一批新興木刻版畫作品。

此后,魯迅凡有事需協助,陳煙橋總是召之即來,領受任務。這種老師與學生的親密關系,一直珍貴地保持著。1936年10月8日,上海的一些新興版畫團體與廣州、北京的一些新興版畫團體聯合舉辦的“第二回全國木刻流動展覽會”在上海八仙橋青年會九樓巡回展出時,魯迅先生抱病到展覽會參觀,與在場的陳煙橋、黃新波、林夫、白危等青年版畫家座談版畫創作問題。那次面談竟成了與魯迅先生最后一次參與新興版畫創作的會晤。青年攝影家沙飛,當時用照相機攝取了魯迅與青年版畫家親切座談的那一歷史場景。離會晤僅過11天,魯迅先生因操勞過度等原因而于1936年10月19日病倒仙去。陳煙橋以刻骨銘心的悲痛立即在當天清晨趕到魯迅寓所做了最后一次告別,并含淚畫下了先生的遺容,作為永遠的留念。

陳煙橋的版畫藝術

在第一代新興版畫家中,陳煙橋是勤奮多產的版畫家,迄今保存下來的版畫作品有114幅,且形成了自己的藝術風格。

早期受德國女版畫家凱綏·珂勒惠支表現感強烈的刀法和畫面處理的影響,又吸取比利時版畫家麥綏萊勒從容沉穩的表現風格之長,融合而形成他自己的那種視覺上既有沖擊力,使人激動又覺得從容沉穩中有著耐人尋味之處。陳煙橋早期的版畫作品基本保持上述藝術風格。新中國誕生之后,其版畫藝術風格則轉向細膩熱情,且多作套色版畫,以適應表現新中國、新時代、新生活之需要。

綜合觀察陳煙橋版畫作品,有如下鮮明特點:

表現題材和主題的側重點上始終關注中華民族的國家的興旺與發展,同時也贊美謳歌祖國的鄉土美、風俗美。所以,陳煙橋的版畫既有重點主調旋律,又呈現多樣化的音色。

面對日本軍國主義的蓄謀侵略,陳煙橋是最早迅速做出反應的版畫家之一。1932年“一·二八”日本侵略軍入侵上海,陳煙橋就迅速創作表現國軍投入反擊戰的《巷戰》等版畫作品。隨后,在整個中華民族的抗日戰爭中,陳煙橋先后創作表現抗戰題材的版畫有40余幅。既有揭露日軍殘暴屠殺中國人民和掠奪中國財富的種種罪惡,更有歌頌中華全民族奮起抗戰,不怕犧牲、保衛祖國的高昂精神。其中《東北義勇軍》《守望》《國防前線的歌聲》為美術史研究者公認的經典之作。尤其是《東北義勇軍》表現抗日戰士沉重堅毅的抗戰意志,《國防前線的歌聲》抒發國防軍氣勢豪邁的抗戰精神,都有著極強藝術感染力地感動著讀者。當年,愛好美術的楊可揚就是見到這兩幅版畫深受感動而走上個人木刻版畫創作道路,發展為中國第二代杰出新興版畫家的。

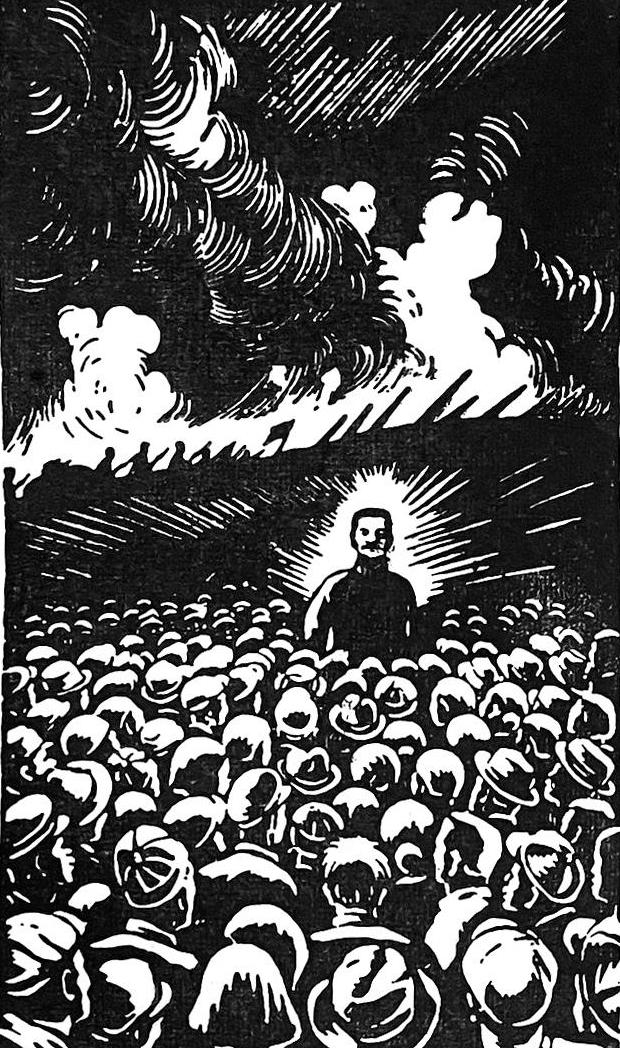

陳煙橋是用版畫藝術塑造魯迅形象最多的版畫家。魯迅先生作為革命文化旗手和新興版畫運動導師,并且與陳煙橋結下深厚師生友情,不時觸發著陳煙橋借助版畫來懷念魯迅,于是創作了一系列塑造魯迅形象的木刻版畫作品。例如有《光明的指導》《魯迅與青年運動》《魯迅提倡木刻》《魯迅與高爾基》(以上為1937年作),《播種》《魯迅先生》《善射》《跳出高墻》《唯有無產者才有將來》《魯迅送書》《作家》(以上為1947年作),以及《魯迅與他的戰友》(1954年作)等十多幅。其中《魯迅與高爾基》是運用現實主義和浪漫主義的巧妙結合構思,最為精彩。在這幅版畫中,把魯迅與高爾基作為世界文化巨人擺在同等位置上加以塑造。這幅版畫作于魯迅逝世后的第二年。而魯迅生前,高爾基作為現代俄羅斯偉大作家、蘇聯作家協會主席并沒有訪問過中國,當然也沒有可能與魯迅會面,顯然作品的情節是虛構的。然而,這種虛構恰恰是符合生活邏輯的:魯迅逝世于1936年,在世56歲;高爾基同樣逝世于1936年,在世68歲。如果這兩位文化巨人不是早逝的話,完全有可能彼此跨越國界互訪,促膝相談討論如何發展人類文化的大事。或者說,這兩位文化巨人思想上是息息相通,精神上早就彼此神游互訪了。正因為《魯迅與高爾基》是難得一幅優秀木刻版畫,所以筆者特地撰寫藝評《高爾基與魯迅聊天》一文,刊于1990年11月6日《文匯報》副刊《筆會》。

陳煙橋為之奮斗早早渴望的新中國終于在1949年10月1日誕生了。新中國初期,他就滿腔熱情深入安徽佛子嶺水庫建設工地體驗生活,反復構思起稿以少有且極為細密的木刻刀法線條嚴謹構圖,創作了套色木刻版畫《建設中的佛子嶺》,畫面呈現出那氣勢磅礴,激人奮進的宏偉建設場景,予人留下深刻印象,是美術史上難得之作。此后,他長期一直保持謳歌新中國的創作激情,創作了套色木刻版畫《長江初冬》《工地》《白蓮涇的黃昏》等一系列展現新中國新生活的作品。

陳煙橋是1933年參加共產黨的革命老戰士

早在1933年秋,陳煙橋經上海新華藝專同學、中共黨員官夢菊多次秘密談話,并被引見給中共江蘇省委的李少石( 何香凝女婿、廖夢醒丈夫)和中共中央的博古,之后再經秘密談話,寫了自傳和入黨申請,秘密加入中國共產黨。隨后受黨組織安排,租借了一間密室,在那里陳煙橋秘密刻繪以“上海民眾反日會”名義出版的油印畫報《民眾畫報》十多期。當時,陳煙橋也將《民眾畫報》寄給魯迅,如今上海魯迅紀念館還一直收藏著當年陳煙橋寄給魯迅的《民眾畫報》第八期等油印刊物。可是,當年國民黨反動派在其對工農紅軍“軍事圍剿”的同時,在上海也對中共的地下組織進行了圍剿,在這時期里陳煙橋與單線的中共上級領導人失去聯系,也就失去了中共的組織關系。然而,陳煙橋始終自覺地以共產黨員的要求來要求自己,無論在革命戰爭年代或新中國時期都努力工作。

抗日戰爭時期,中共與國民黨第二次合作組成抗日民族統一戰線,國民黨政府遷往大后方四川重慶作為“陪都”,中共則在重慶設立代表團辦事處和八路軍新四軍辦事處,中共的《新華日報》也在重慶出版。陳煙橋應邀赴重慶出任《新華日報》編輯部美術科主任,在周恩來同志直接領導下工作。可是國民黨政府缺乏與中共合作的誠意,1941年1月4日國民黨突襲圍剿新四軍發動“皖南事變”,同時還嚴禁報紙報道有關新聞,封鎖消息。于是周恩來于民國三十年(即1941年)1月17日當夜用毛筆手書“千古奇冤,江南一葉;同室操戈,相煎何急?!為江南死國難者志哀”的挽詩題詞,連夜由陳煙橋用木刻刀在木板上刻作之后安排在《新華日報》排印版面上,1月18日清晨出版的《新華日報》便將國民黨反動派破壞國共合作抗日民族統一戰線的真相告白于國統區民眾,揭露了國民黨的無恥罪行。

不限于版畫創作,陳煙橋也擅長漫畫創作。作為革命傾向鮮明的美術家,他會隨時根據革命斗爭的需要,運用漫畫作為武器投入斗爭。1937年中華全民族抗日戰爭爆發之際,上海創刊出版《救亡漫畫》五日刊,陳煙橋不僅是作者,也是編委之一。1945年抗日戰爭勝利后,陳煙橋在上海《文萃》周刊發表諷刺國民黨的漫畫,而遭國民黨特務的逮捕入獄,后經宋慶齡同志設法營救才得以獲釋,但依然遭國民黨特務的監視。

陳煙橋是卓有學術成就的藝術史論學者

陳煙橋是學者型藝術家。第一代新興版畫家中能兼長藝術史論研究且卓有學術成果者,陳煙橋為首屈一指。

抗日戰爭全面爆發后的1938年,廣州的黎明書局出版了一套“戰時民眾叢書”,共有14種專著。內容包括抗日戰爭中民眾所關注的組成抗日民族統一戰線的理論、外交、戰略、戰術、金融、國防建設、民眾訓練,以及文化方面的戲劇、歌詠、美術等相關問題的研究和闡述,撰文者都是相關領域的名家或專家,如孫冶方、薛暮橋、錢俊瑞、夏衍、周鋼鳴、吳大琨、吳承禧、陳煙橋等人。其中陳煙橋的專著是《抗日宣傳畫》。這是陳煙橋出版的第一本學術著作,也是中國第一本研究抗日戰爭繪畫創作的專著(出版于1938年5月)。

陳煙橋在《抗日宣傳畫》的《寫在前面》(即序言)中說:“自抗戰以來,出版了許多小冊子。這些小冊子中間,尚找不出一本關于繪畫問題的,這是一樁缺憾的事。為了繪畫的宣傳力量之大,及它本省之應該提倡,是在動員一切技術中不可忽視的一著。因此,我決意寫這一本小冊子,以貢獻留心繪畫的人。”該書正文分為“總論”“宣傳畫的種種”“怎樣繪宣傳畫”三大部分。每一個大部分又各自分成兩個小部分,分別是:“繪畫在當前的任務”“作為宣傳工具的繪畫”“連環圖畫故事”“事時畫與定期畫報”“關于技術方面”“關于題材方面”等。總之,關于抗日戰爭宣傳的繪畫創作諸問題幾乎都研究論述到了。

因為陳煙橋參與了新興版畫運動的全過程,同時與魯迅有著親密的關系,而對魯迅先生倡導中國新興版畫運動的意義最有深切理解,這便促使他將“魯迅與木刻”列為重要學術課題,并成為他出版《魯迅與木刻》專著的動因。

為準備《魯迅與木刻》一書,陳煙橋在艱苦緊張的抗日戰爭環境下,盡力搜集閱讀魯迅關于倡導中國新興版畫的論述觀點和活動史跡。在此基礎上,他于1943年先寫出單篇論文《魯迅與木刻》,刊于《文藝雜志》第二卷第二期;后來又繼續搜集充實資料,分別寫出《魯迅與木刻》《魯迅論木刻版畫》《論木刻與繪畫》等論文,從歷史和現實的角度系統論述了魯迅與中國新興版畫運動的關系,介紹魯迅關于木刻版畫的理論思想,總結新興版畫對中國新美術建設的意義。這些論文最終輯成《魯迅與木刻》一書,作為“新藝叢書”第一種于1946年1月由“新藝叢書社”(由鄭野夫、楊可揚等版畫家主持的中國木刻用品合作工廠附設)出版。這是中國現代美術史上第一本研究魯迅與木刻關系的學術專著。當時出版該專著的“新藝叢書編印部”所撰的《前言》一開頭便說:“魯迅先生為什么提倡和愛護新興藝術——木刻”,這正是“本書作者陳煙橋先生所以要特別著重闡述的所在”。在陳煙橋看來,魯迅對木刻的提倡,是基于中國社會發展與民眾文化普及的需要,所以木刻一經魯迅的倡導和木刻青年們的響應,便顯示出巨大的生命力和社會影響力。正如陳煙橋所指出,“魯迅先生所要提倡的木刻,是具有戰斗性的木刻,這是與他的整個藝術思想的出發點相一致的”。魯迅早在1929年編選出版的《藝苑朝華》叢刊的《新俄畫選·小引》中就說:“多取版畫也有一些原因,中國制版之術至今未精,與其變相,不如且慢,一也;與革命時,版畫之用最廣,雖極匆忙,頃刻能辦,二也。”

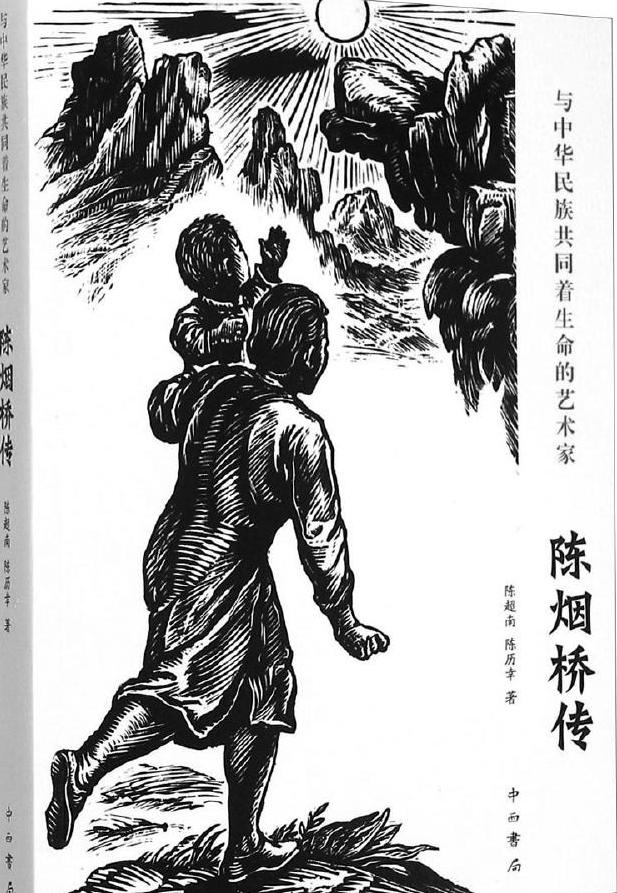

抗日戰爭勝利后陳煙橋重返上海,被推舉為由中國木刻研究會改組在上海成立的中華全國木刻協會常務監事,除參與舉辦“抗戰八年木刻展覽”、編選出版《抗戰八年木刻選集》、舉辦全國第一、二、三、四屆全國木刻版畫展覽和出版《中國版畫集》等工作活動外,又根據掌握的新資料和現實狀況,將《魯迅和木刻》一書作了適當修改充實,新增了《魯迅精神與新美術家的任務》論文,并請魯迅夫人許廣平(景宋)作序文,于1949年10月由上海開明書店再版。后開明書店遷北京,1950年12月又由北京開明書店再版。重版后的《魯迅與木刻》一書引起了國際的關注。1956年,《魯迅與木刻》由當時蘇聯的阿·那維科娃、阿·切胡托娃譯成了俄文本,在莫斯科由蘇聯國家藝術出版社出版。

陳煙橋作為學者型藝術家,可貴之處是始終保有學術思想的活躍狀態。他突破一般藝術家的局限性,把思維的觸角深入到藝術與民族、文化歷史、社會現狀、經濟、政治等種種關系中彼此影響,并且嘗試用馬克思主義觀點來闡述問題。

抗戰勝利之初的1945年8月20日,福建永安的《聯合周報》刊登了“聯合編譯社新書匯報”第一號新書出版廣告,其中有一套“聯合百科小叢書”,內有王造時著《憲政講話》、郭大力著《經濟學講話》和陳煙橋著《藝術論》等多種。陳煙橋的《藝術論》實際上是藝術社會學專著,該新書廣告這樣介紹陳煙橋的《藝術論》:

“藝術是從人們實際生活中發生出來的。一般庸俗的史學者,把藝術的起源歸結為人類的審美觀念,這是荒唐無稽之談。其實,藝術與政治一樣都是經濟的上層建筑,它們被使用的目的,是在幫助人類意識的發展,社會結構的改善。作者用新的觀點,來說明藝術與經濟政治各方面的關系,進而說明藝術的使命與藝術家的任務,為抗戰以后國內不可多得的藝術著作。”

可貴的是,新中國初期的1950年,又由上海商務印書館出版了陳煙橋的藝術社會學專著《藝術與社會》一書,此可謂《藝術論》專著的姊妹著作。陳煙橋在《藝術與社會》一書《前言》中說:“我早在十年前已開始留意(藝術與社會諸方面的關系)了。為著深一層明確了解,我就借閱了一些有關藝術社會學之類的著作。我秉性固執,我相信主要是自己有耐心去追求真理,明確的結論自然或遲或早降臨的。”可以說,1950年出版的這本《藝術與社會》,是陳煙橋經過十多年的悉心研究藝術社會學的學術成果。

藝術社會學的使命,旨在研究藝術的興盛和衰敗的原因,考察藝術與社會的諸關系,特別是藝術與經濟基礎、政治制度的關系。《藝術與社會》一書,以“藝術和經濟的關系”“藝術和政治的關系”“人的自由與社會的自由”等篇章引經據典,考察中國和世界一些國家的藝術興衰歷史,最后陳煙橋得出結論,認為:“一種嶄新的藝術的誕生,則又非靠一種嶄新的政治力量來催促不可……越民主的政治形體所栽培出來的藝術,它本身就越是現實主義的。民主政治需要藝術來伸展自己的權力,來給人民以更多的幸福……視藝術家是人民精神價值的工程師”。陳煙橋還強調,藝術家只有在民主政治自由(沒有政治壓迫)和經濟自由(獨立的物質生活基礎)環境下,才能創造出代表時代的藝術作品。

新中國初期1950年代,陳煙橋結合出任華東軍政委員會文化部美術科科長兼華東美協秘書長的實際工作實踐,在學術研究課題上側重于思考新中國新美術建設諸實際問題,而進入到學術研究的高峰期,相繼完成《新中國的木刻》《上海美術運動》《美術創作諸問題》等美術論著,分別由上海商務印書館、上海大東書局、上海出版公司出版。

陳煙橋主持華東地區民間藝術調查

人民政府對民間藝術的保護和發展十分重視。中華人民共和國成立之后,中央人民政府文化部第一號文件就是《關于開展新年畫工作的指示》。這個文件,是由時任中華全國美術工作者協會(中國美術家協會前身)常務委員兼編輯部主任蔡若虹起草,經中共中央宣傳部副部長周揚審閱,又轉呈中共中央主席毛澤東修改和批示后由文化部發布的。這個《指示》特別強調,對我們中華民族獨有的、受到人民群眾喜愛的民間年畫藝術,必須很好地繼承發揚,必須將開展新年畫工作,作為春節文教宣傳工作的重要任務來完成。文件從新年畫的創作方針、題材內容到具體組織工作都作了明確規定。文件指出:“在年畫中應當重視表現勞動人民新的、愉快的斗爭生活和他們英勇健康的形象……在技術上必須充分運用民間形式,力求適合廣大群眾的欣賞習慣。要求各地文藝團體發動組織美術工作者從事這一畫種的創作和進行對舊藝術幫助改造工作。”

1950年10月,華東軍政委員會文化部與新聞出版事業局為執行該文件聯合發出《工作通告》。陳煙橋主持華東文化部美術科,便組織科內陳秋草(副科長,兼長中西美術,后首任上海美術館館長)、邵克萍(版畫家)等深入華東六省一市,一面發動組織新年畫創作,一面同時調查和搜集華東地區的民間藝術作品,為期數月。在民間美術調查中收獲很大,搜集到明清年間老版子木刻年畫,以及剪紙、木雕、竹刻、刺繡、漆畫、藍印花布等上萬件,接著編選出版《華東民間年畫選》,在上海市中心人民公園舉辦華東民間美術觀摩會,邀請許多民間美術作者在觀摩現場設攤創作表演,并出售作品。陳煙橋在民間美術調查中特別注重發掘優秀民間美術人才,當發現福建泉州的江加走木偶頭雕刻藝術非常精彩,就吸收江加走為華東美協會員,并擔任理事,還將其作品推薦給上海人民美術出版社,出版了精心裝幀設計的特裝本《江加走木偶雕刻》一書。

陳煙橋組織魯迅專題版畫創作并參與魯迅墓遷移及新墓設計

1956年,是魯迅先生逝世20周年,陳煙橋在美協工作中專門列出計劃,組織版畫家創作塑造魯迅形象、表現魯迅精神(包括魯迅肖像、魯迅生平事跡、魯迅著作插圖、魯迅故鄉風光等)。陳煙橋擔任紀念魯迅專題版畫創作組組長。他特邀魯迅夫人許廣平女士來上海與版畫家們見面座談,詳細介紹魯迅的體態、個性、形象特征、待人接物、愛好、寫作和學術研究等生活細節(許廣平與上海版畫家們見面座談記錄,后刊于浙江美術學院學刊《新美術》1984年第一期),對版畫家們啟發幫助很大。陳煙橋還親自帶領楊可揚、邵克萍、趙延年、顧炳鑫、戎戈、余白墅等版畫家赴浙江紹興參觀魯迅故居等深入生活,閱讀魯迅著作,然后進行構思創作。當時上海的版畫家們精心創作出了一批魯迅專題的優秀版畫作品,如楊可揚的《當鋪與藥店》、趙延年的《1933年魯迅到德國領事館提抗議書》、顧炳鑫的《〈藥〉 插圖》、邵克萍的《〈一件小事〉插圖》等。這些作品除了報刊發表和展覽外之后均被上海魯迅紀念館收藏。

魯迅先生是中國人的“脊梁”,是一切愛國的中國人所不能忘懷,引以為楷模的。為此,1956年,中共中央和國務院決定舉行隆重的魯迅先生逝世20周年紀念活動,并撥款籌建魯迅新墓和上海魯迅紀念館。

1936年魯迅逝世當年,筑墓于虹橋路萬國公墓(今宋慶齡陵園)。由于時代因素,墓室甚簡只是一座小土堆。墓穴后面立了一塊梯形水泥墓碑,碑的上端鑲著高38厘米、寬25厘米的瓷質魯迅遺像,遺像下方則是由當年七歲的周海嬰手寫的幼稚而工整的“魯迅先生之墓”六個字。作為文化巨人的魯迅,這樣一座簡墓留世是不相稱的。

根據中共中央和國務院的決定,魯迅新墓和上海魯迅紀念館的地址選在魯迅在世時常散步的虹口公園,離魯迅故居山陰路大陸新村9號不遠。魯迅新墓建筑自1956年7月19日動工,至10月9日完成。

鑒于陳煙橋與魯迅先生有著深厚師生情誼的密切關系,許廣平女士特地征求陳煙橋對于魯迅遷墓和新墓園林設計(包括墓前魯迅肖像雕塑)等事項的意見。陳煙橋就此提出,魯迅新墓園林應簡樸、莊重、大方,墓前留出較大空間,以便人們聚集瞻仰活動,同時建議魯迅肖像雕塑應由長期生活在浙江杭州的雕塑家蕭傳玖來創作為宜。蕭傳玖早年畢業于杭州國立藝術專科學校,新中國誕生后該校更名為中央美術學院華東分院,蕭傳玖擔任該院雕塑系主任和教授,并多次帶領學生參觀紹興魯迅故居等深入生活的活動,這些經歷有利于塑造好魯迅雕像。許廣平采納了陳煙橋的意見,特邀蕭傳玖塑造魯迅新墓前的塑像:高2.1米,魯迅坐于藤椅上,左手執書,右手擱在扶把上,目光深邃,神采慈祥,親切中又堅毅不拔。此雕像后于1987年獲得首屆全國城市雕塑評獎的優秀獎。

陳煙橋于歷史悲劇中仙去

陳煙橋作為早年參加中國共產黨的老戰士,對于黨組織的安排分配的工作始終是服從的。1958年黨組織決定調他赴廣西出任廣西藝術學院副院長,他真誠服從。之后又兼任中國美術家協會廣西分會副主席。在廣西二十年,他一心撲在為廣西地區培育新藝術人才和推動廣西美術創作繁榮上。可是,誰能想到,在“左”傾思想政治路線下,陳煙橋在“文革”中被扣上了“走資本主義道路當權派”“反動學術權威”“叛徒”等莫須有的罪名,被無情地輪番轟炸式批斗,并長期關入“牛棚”,強迫從事重體力勞動。工資也被凍結,只發給每餐五分錢的伙食費,營養不良和身體極度虛弱導致他胃穿孔,大量吐血。后雖草草動了手術,卻沒有獲得良好醫治,以致于傷口難愈合而發生胃腸潰爛粘連,甚至膿水發臭流出體外。殘酷迫害下,他終于1970年駕鶴仙去,年僅58歲。雖然后來陳煙橋得到了平反并恢復名譽,然而畢竟還是這場不堪回首的歷史悲劇中造成的諸多遺憾之一。