三江侗族傳統(tǒng)體育旅游資源挖掘整理與開發(fā)利用研究

黃 瑩,韋麗春,譚文星,劉宇致,陳光鑫

前言

少數(shù)民族傳統(tǒng)體育是少數(shù)民族人民從祭祀儀式、節(jié)日慶典、生產(chǎn)生活中所創(chuàng)造出來的體育項目,具有濃厚的民族氣息。這些項目經(jīng)過不斷的演變和創(chuàng)新,并結(jié)合現(xiàn)代體育運動的特點,吸引了越來越多體育愛好者的眼球,逐漸成為人們?nèi)粘⑴c的體育活動。有一部分少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項目被列入國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄中,還有一些已經(jīng)成為正式的體育比賽項目。2016年5月5日《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,指出要與旅游部門共同研制《體育旅游發(fā)展綱要》,開展全國體育旅游精品項目推介,打造一批體育旅游重大項目。[1]如今“體育+旅游”的模式成了人們的新選擇,民族傳統(tǒng)體育旅游資源也成為旅游業(yè)中的一大亮點。

1 三江侗族豐富的旅游資源

1.1 三江侗族自然旅游資源

三江侗族自治縣坐落于廣西壯族自治區(qū)北部,位于黔、湘、桂三省的交界處,因其境內(nèi)的榕江(也稱柳江)、潯江及苗江三條大江而得其名,東部與龍勝、融安縣相連,西靠融水縣,北部與湖南省通道縣相接。[2]未來將建成的三江至柳州高速公路是廣西“四縱六橫三支線”高速公路的重要組成部分,桂林至三江高速公路更是一條游客體驗黔、湘、桂各地風(fēng)情的游玩路線,也被譽(yù)為“廣西少數(shù)民族風(fēng)情旅游”里的精品一環(huán)。三江氣候溫和,雨量充沛,四季宜耕,生態(tài)宜人,全縣自然植被面積占總面積的68.48%,森林植被占41%,盛產(chǎn)杉木、茶油、桐油、茶葉等。近年來茶葉發(fā)展較快,在名優(yōu)茶評比比賽中不斷獲獎,具有“中國名茶之鄉(xiāng)”的稱譽(yù),并于2019年11月,被評為第三批國家生態(tài)文明建設(shè)示范縣。

1.2 三江侗族民俗旅游資源

三江縣內(nèi)多民族人口聚居,其中侗族人口占半數(shù)以上,是全國七個侗族自治縣中侗族人口最多的縣。三江境內(nèi)民族風(fēng)情濃郁,傳統(tǒng)文化深厚,有著聞名世界的鼓樓、風(fēng)雨橋、吊腳樓等木制建筑,是我國所擁有集中侗族建筑群并數(shù)量最多且較完整的地方,冠上了“世界橋樓之鄉(xiāng),侗族風(fēng)情殿堂”的美譽(yù)。三江有著長度和規(guī)模均為世界之最的三江風(fēng)雨橋,被稱為“侗鄉(xiāng)第一樓”的三江鼓樓,2010年獲基尼斯之最的“侗鄉(xiāng)鳥巢”,這些都是侗族特色標(biāo)志性建筑。建筑文化體現(xiàn)在各個方面,如寨子里有幾棟鼓樓便代表村里有幾個大姓。侗族的月亮街是世界上長度最大且內(nèi)容最豐富的侗族歷史文化碑廊,刻有圖文并茂的浮雕和陰雕100多幅。在婚戀習(xí)俗上,青年男女會在農(nóng)閑季節(jié)“行歌坐月”。大多是小伙子到姑娘家進(jìn)行對唱,或者在吊腳樓下拿上樂器哼唱邀歌。再者,無指揮卻多聲部的侗族大歌、侗族刺繡、農(nóng)民畫等無不反映侗鄉(xiāng)人民日常生活狀態(tài)和景象。三江縣是“中國油茶之鄉(xiāng)”,油茶是侗族人民的第二主食,每餐飯前都會喝上一碗,也是招待客人的一種傳統(tǒng)食物。侗族人民熱情好客,常用自家釀制的糯米苦酒和腌制的肉食來招待客人,在酒席上還有“雞頭獻(xiàn)客”、“喝轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)酒”等獨特的文化習(xí)俗;

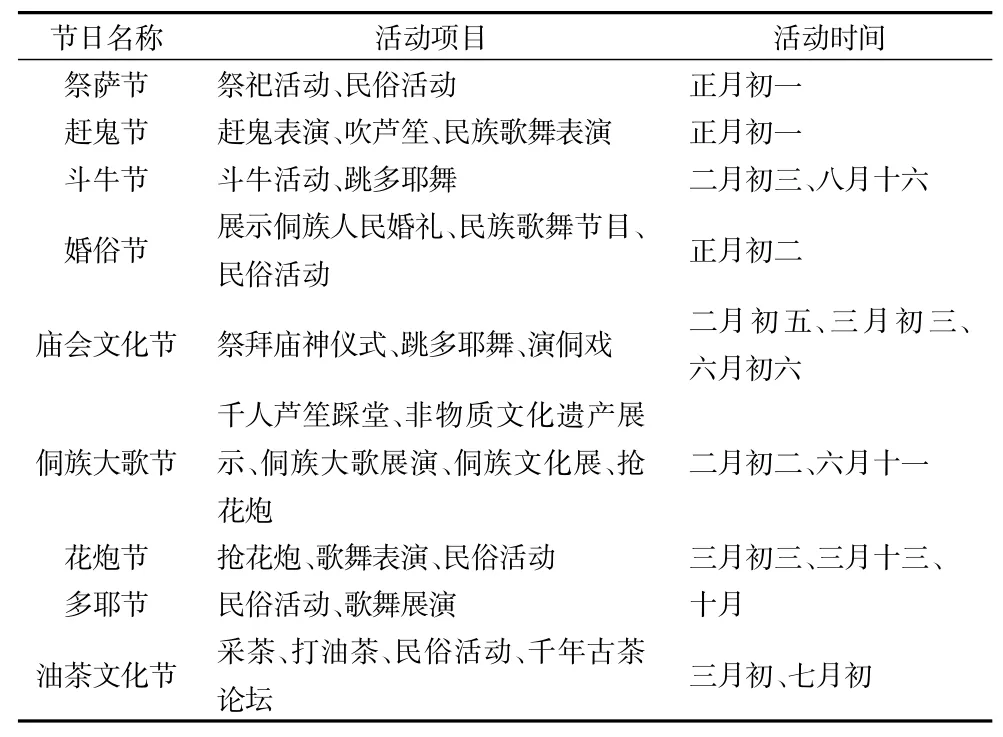

1.3 三江侗族節(jié)日旅游資源

如表1所示,侗族的節(jié)慶活動非常之多,可謂“天天演、周周宴、月月節(jié)”,“百節(jié)之鄉(xiāng)”的美譽(yù)是實至名歸了。“祭薩節(jié)”是侗家人對“薩”的敬仰,以此來祈求平安順利,幸福安康;“趕鬼節(jié)”上有趕鬼表演,吹蘆笙唱多耶;在每個村寨都飼養(yǎng)著一頭專用于比賽的“水牛王”,為聲名遠(yuǎn)揚(yáng)的“斗牛節(jié)”做準(zhǔn)備;在“侗族婚俗節(jié)”展現(xiàn)侗族婚俗文化;在“廟會文化節(jié)”上進(jìn)行祭祀活動;“侗族大歌節(jié)”上有侗族大歌展演、千人蘆笙踩堂、侗族文化展等項目;侗鄉(xiāng)最熱鬧的節(jié)日之一便是“花炮節(jié)”,主要富祿“三月三”花炮節(jié)和古宜“三月三”花炮節(jié),方圓幾十里的群眾都會來參加;“多耶節(jié)”也是較大型的節(jié)日活動,游客們能充分感受到侗家人的熱情,感受濃郁的民族民俗風(fēng)情;還有在三月采茶季節(jié)的“油茶文化節(jié)”,大家集聚一堂進(jìn)行采茶、打油茶等活動。

表1 三江侗族節(jié)慶名稱、內(nèi)容及時間

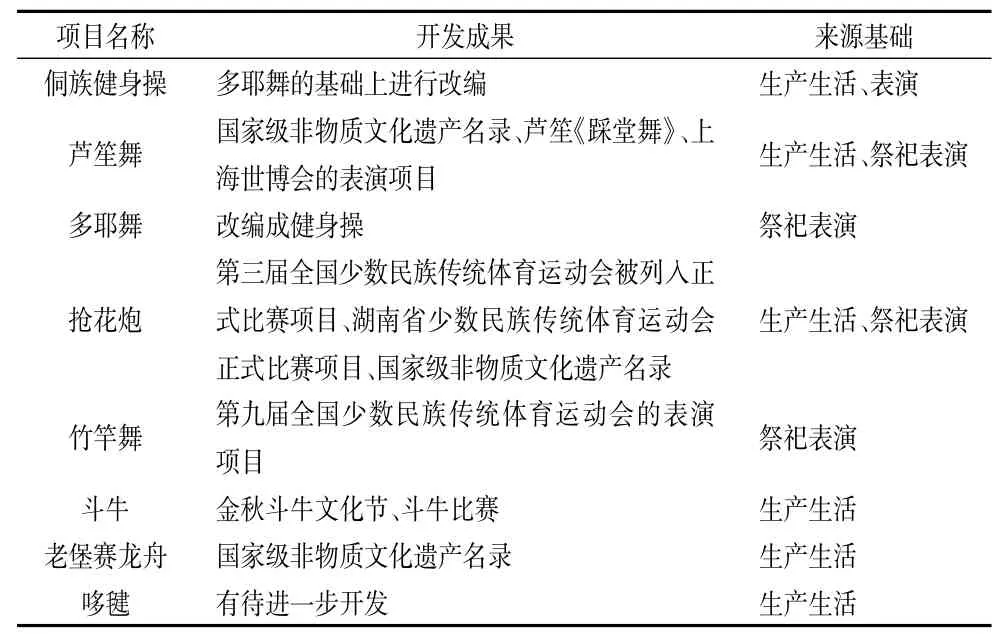

2 三江侗族傳統(tǒng)體育旅游資源

三江侗族自治縣的民族傳統(tǒng)體育項目經(jīng)過不斷的演變和創(chuàng)新,現(xiàn)在仍是當(dāng)?shù)鼐用裆钪械囊徊糠帧V西三江侗族開展了侗族健身操推廣比賽,以多耶舞為例進(jìn)行改編,具有很高的社會價值、體育文化價值以及商業(yè)價值等。[3]侗族等少數(shù)民族特有的竹竿舞在全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會上一經(jīng)亮相,就得到大片群眾的喜愛,更是在第九屆全國民運會上成為表演項目。各村寨養(yǎng)殖一頭經(jīng)過挑選膘飛體壯、對角鋒利的牛以便在“斗牛節(jié)”上展現(xiàn)村寨風(fēng)貌,斗牛節(jié)的冠軍往往要幾年才能產(chǎn)生。還未呈現(xiàn)世人眼前的侗族哆毽,哆毽根據(jù)制造材料的不同有稻草毽、雞毛毽以及蘆葦毽等。[4]其活動形式?jīng)]有固定要求,打法和氣排球相似,對于哆毽項目還待進(jìn)一步挖掘和創(chuàng)新,以更好的面貌呈現(xiàn)在人們的眼中。因此,三江境內(nèi)的傳統(tǒng)體育旅游資源種類十分豐富,可開發(fā)的空間極大。

表2 三江侗族傳統(tǒng)體育旅游資源

2.1 三江侗族的蘆笙舞

古代舞蹈是作為一種祭祀儀式而存在,在研究壯族舞蹈時我們不難發(fā)現(xiàn)這樣一個特點,壯族民間舞蹈幾乎全部都與宗教祭祀有關(guān)。[5]蘆笙舞常用于祭祀、求偶、交際、節(jié)慶等重大場面,具有促進(jìn)交流、表達(dá)情感、宗教信仰等功能。蘆笙舞的表演需要同時配合腳部、髖關(guān)節(jié)、膝蓋等來協(xié)調(diào)表演動作,侗語稱“多倫”。最初跳蘆笙舞有兩大特點:一是都與戰(zhàn)爭有關(guān)系:二是通過跳蘆笙舞來召集民眾,有較強(qiáng)的號召的作用。[6]蘆笙舞是一種傳統(tǒng)體育舞蹈,在“踩堂”(或稱踩蘆笙)中侗族男子要邊吹蘆笙邊做大幅度的腿部動作,如擺腿、旋轉(zhuǎn)、蹬伸、跳躍等,以此來獲得姑娘的愛慕之心。侗族蘆笙舞是一項具有趣味性、形式靈活、不限人數(shù)和年齡、不限場地等特點的有氧運動,已是國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn),其形式得到了不斷的改進(jìn)和創(chuàng)新,使得觀賞性和表演性更強(qiáng),并在上海世博會上演出。蘆笙舞的動作豐富且靈活性較強(qiáng),節(jié)奏時而歡快活潑時而輕柔緩慢,對于動作的協(xié)調(diào)以及節(jié)奏的變換,需要做到四肢的相互協(xié)調(diào)。[7]表演時邊吹邊跳需要合理的運用呼氣與吸氣,要求表演者具備一定的核心力量來保持身體的平衡,并跟隨著樂曲的高低起伏及時調(diào)整動作的力度及幅度。

2.2 三江侗族的搶花炮

搶花炮被列為全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會的正式比賽項目,是壯族、侗族民族特色濃郁的民間傳統(tǒng)體育活動,尤以廣西壯族搶花炮最具規(guī)模。[6]搶花炮最初的目的是祭神祭祖,為祈求來年的順利和好運。每場會有三支花炮,最先搶到的花炮又叫頭炮,接著是二炮、三炮,不同的順序有不同的美好祝愿,雖然說法不一,但都蘊(yùn)含著侗家人對神明的祈福。搶花炮由掩護(hù)、搶截、假動作、快速變向跑、急停、跳躍、躲避等動作組成,最初的形式為“單打獨斗”,不分場合、敵我、年齡、性別的個人競技,后經(jīng)過不斷的演變,進(jìn)化成了隊伍之間比賽的形式,開始有了一定的場地和規(guī)則要求。搶花炮運動蘊(yùn)含的深厚的民族文化,早就位列國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄中,還享有“東方橄欖球”盛譽(yù)。民間搶花炮經(jīng)過改編,以其激烈的競爭性、多變性、對抗性、觀賞性等特點進(jìn)入了全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會,未來也會走出國門站在面向世界的舞臺。在三江,搶花炮不僅是日常的娛樂活動,更是“壯族三月三”這一重大傳統(tǒng)節(jié)日的慶祝項目之一。

2.3 三江侗族老堡賽龍舟

三江老堡有著深厚的龍舟文化,至2017年已成功舉辦第108屆龍舟大賽,龍舟文化是極具少數(shù)民族特色的精粹文化,并入選了國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。龍舟比賽是一項傳統(tǒng)民族體育活動,由于少數(shù)民族地區(qū)生活區(qū)域、地理位置環(huán)境、生產(chǎn)方式的限制、風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰等,舟和船是必不可少的工具。[8]龍舟早在1980年就被列入中國國家體育比賽項目,2010年廣州亞運會上龍舟項目正式成為體育比賽項目,并且引起了國內(nèi)外體育人的關(guān)注。三江有“山水老堡想出頭,龍舟文化不能丟”的宣傳口號,其也成為展示當(dāng)?shù)孛褡逄厣豢扇鄙俚囊粋€媒介,更是當(dāng)?shù)厝嗣裆钪胁豢扇鄙俚闹匾獋鹘y(tǒng)節(jié)慶方式。賽龍舟作為一個集體項目,需要參賽者掌握一定的發(fā)力順序和技巧,并且賽龍舟會受到場地、氣候等因素的影響,但其魅力之處也在于人與自然的相互聯(lián)系。老堡龍舟節(jié)在這激烈緊張的龍舟比賽之余,還會獻(xiàn)上當(dāng)?shù)氐奶厣袼谆顒雍妥屓溯p松愉悅的歌舞節(jié)目。

3 三江侗族民族體育旅游資源挖掘整理與開發(fā)利用存在的問題

3.1 生活設(shè)施建設(shè)不完善

三江縣的自然旅游資源十分豐富,但侗族村寨所在位置都比較僻靜,交通不便,游客進(jìn)出村寨仍然存在著很大的問題。原始居民所在的村落里存在信號差,手機(jī)數(shù)據(jù)流量無法使用等情況,這對游客與外界的聯(lián)系造成影響。當(dāng)?shù)氐拿袼薮嬖谛l(wèi)生條件不達(dá)標(biāo)的情況,旅客的基本生活條件得不到保障。飲食上,大部分游客選擇品嘗侗族特色菜,通常“百家宴”是采取村民在自家做好,然后一起端來給游客享用的形式。雖然能最大程度地體驗少數(shù)民族特色,但是在食品安全上卻難以保證。村寨里物質(zhì)缺乏,很少有商店,不能提供滿足游客需求的生活用品和食品。這些都是硬件設(shè)施不夠完善給游客帶來的諸多不便。[9]

3.2 民族體育旅游互動性不強(qiáng)

傳統(tǒng)體育運動項目與新興的旅游產(chǎn)業(yè)相融合,此舉符合現(xiàn)代人對精神體驗與物質(zhì)享受的雙重追求。如今人們對旅游有了全新的和更高的要求,已經(jīng)不再僅局限于觀光式參觀,更重要的是對當(dāng)?shù)孛袼孜幕牧私猓瑢ζ渖罘绞降捏w驗。民族傳統(tǒng)體育項目是侗族人民在生產(chǎn)生活中創(chuàng)造的,有特定的文化意義,侗族人對其熟悉程度也相當(dāng)高,而作為外地游客對這些少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項目的規(guī)則和動作并不了解,想?yún)⑴c也難以實現(xiàn)。

3.3 缺乏完善的管理體制

侗族人民長期以來都是由村民進(jìn)行自主管理,在旅游項目未開發(fā)之前是可行的,但是隨著開發(fā)的深入所涉及的人員越來越多,這種管理體制已經(jīng)不再適用。景區(qū)基本為政府或企業(yè)投資,景區(qū)的工作人員多為本地居民,因此存在一定程度的亂收費、多重標(biāo)準(zhǔn)收費的情況。這就更需要一個完善的體制,強(qiáng)有力的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。景區(qū)沒有設(shè)立相關(guān)條例進(jìn)行監(jiān)管,或?qū)嵤├щy實施不到位,造成游客投訴無門。即便投訴,相關(guān)機(jī)構(gòu)處理進(jìn)程緩慢,沒有形成高效辦事流程。

3.4 缺乏鮮明的品牌特色

三江縣是一個多民族融合的地區(qū),民族體育旅游項目種類繁多,但是對于侗族人民的文化、習(xí)俗、建筑等,游客卻只能從傳言中了解。因此民族體育旅游資源開發(fā)利用仍處于“星星之火”階段,偶一為之,缺乏統(tǒng)一規(guī)劃與布局,與豐厚、獨特的資源狀況不相稱。許多地區(qū)民族體育活動仍處于自然狀況,沒形成有組織、有計劃、科學(xué)化、規(guī)范化的體系,不利于民族體育的繼承和發(fā)展,也不利于這種特殊旅游資源的幵發(fā)利用。[10]對于民族傳統(tǒng)體育這樣含蓄的項目,不深入了解就難以理解規(guī)則并參與其中,更難了解起源和發(fā)展。并且目前的旅游項目單調(diào),以觀光式旅游為主,面向的群體范圍小,游客年齡也偏大,沒有吸引到最有消費活力的青年群體。

4 三江侗族民族體育旅游資源挖掘整理與開發(fā)利用的策略

4.1 完善生活設(shè)施,打造高科技旅游

在完善當(dāng)?shù)氐纳罨A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時,打造宜居三江,著眼于將高新科技與技術(shù)和旅游業(yè)相融合,在保留景區(qū)內(nèi)原始民俗風(fēng)俗的同時與科技產(chǎn)品相結(jié)合。例如,各個景點以及項目的介紹時采用二維碼掃碼語音介紹、線上講解、電子導(dǎo)游等。這種方式既能方便游客隨時隨地的了解其民族文化,也能減少游客費用開銷。侗族服飾精美、實用,有素雅之美的日常服飾,有復(fù)雜絢麗的節(jié)慶服飾。[11]再者,采用當(dāng)下最為快捷的銷售渠道——直播,穿著侗族特色服飾為當(dāng)?shù)氐奶厣a(chǎn)品進(jìn)行直播帶貨,在增加產(chǎn)品銷量的同時讓更多人了解三江縣的民俗風(fēng)貌,吸引各階級、各年齡段人群來當(dāng)?shù)伢w驗。

4.2 開展民族傳統(tǒng)體育趣味競賽,促進(jìn)資源整合與開發(fā)

少數(shù)民族傳統(tǒng)體育反映著該民族道德觀念、祭祀活動、節(jié)慶禮儀、精神品質(zhì)等,具有表演性、競爭性。如今,越來越多的人選擇在休閑時間旅游,“體育+旅游”的模式被廣泛推崇。開展趣味性競賽,在保留原汁原味民族特色的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新,盡量讓更多更廣泛的游客群體參與其中,無論男女老少都能體會到民族傳統(tǒng)體育的樂趣,其競賽的規(guī)則和評判標(biāo)準(zhǔn)要依據(jù)不同的游客群體、數(shù)量進(jìn)行靈活的調(diào)整,規(guī)則也應(yīng)該簡潔通俗。在條件允許的情況下,舉辦少數(shù)民族傳統(tǒng)體育賽事,通過體育賽事的舉辦讓更多人看到這里的風(fēng)貌。國內(nèi)就有許多由于舉辦體育賽事而帶動旅游景點發(fā)展的例子,也有因景點知名度高而承辦體育賽事的地方。

4.3 積極引進(jìn)和培育體育旅游人才,健全管理與發(fā)展體系

民族傳統(tǒng)體育旅游是旅游業(yè)與民族傳統(tǒng)體育學(xué)的融合,相關(guān)的專業(yè)人才必須熟悉并掌握傳統(tǒng)體育項目,并有一定旅游管理基礎(chǔ)。只有指導(dǎo)員了解當(dāng)?shù)氐拿袼罪L(fēng)情,才能讓游客全面正確的了解項目,指導(dǎo)其安全的體驗項目,真正合理有效的利用起傳統(tǒng)體育旅游資源。目前在三江地區(qū)從事少數(shù)民族傳統(tǒng)體育旅游的人才缺乏,可以將當(dāng)?shù)赜袀鹘y(tǒng)體育基礎(chǔ)的青年人進(jìn)行培養(yǎng),培養(yǎng)其服務(wù)意識和安全意識。因此,民族傳統(tǒng)體育旅游專業(yè)人才是影響該地區(qū)旅游業(yè)發(fā)展的重要因素,應(yīng)加快培養(yǎng)和引進(jìn)這樣的復(fù)合型人才。只有根據(jù)實際情況設(shè)置管理制度體系,符合市場規(guī)律的傳統(tǒng)體育經(jīng)營模式,才能讓三江旅游業(yè)煥發(fā)生機(jī)。

4.4 豐富宣傳方式迎合多群體需求,打造三江侗族民俗文化游學(xué)品牌

宣傳是產(chǎn)品走出去的一個重要環(huán)節(jié),目前三江縣對于當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的宣傳手段過于單一。首先,應(yīng)利用多渠道多方式進(jìn)行宣傳,可以使用社交平臺向世人展示三江,不斷提升宣傳質(zhì)量,打造獨特的旅游文化。其次,還能與各旅行社或第三方平臺等深入合作,推出特色旅游路線。在宣傳內(nèi)容上,要有針對性和特色性,可用程陽風(fēng)雨橋、鼓樓等作為主打特色。因此在進(jìn)行傳統(tǒng)體育旅游開發(fā)時,要以滿足不同年齡、不同社會階層、不同層次的客戶需求為出發(fā)點,讓他們更樂意選擇這樣一個出游地點。三江縣在建筑設(shè)計、歌曲舞蹈、繪畫等有著獨特風(fēng)格,三江侗族的民族傳統(tǒng)體育的演變是各族人民在長期的社會歷史變遷下的傳承,也是其古老的民族文化內(nèi)涵的繼承和變革。打造三江縣特色品牌,就應(yīng)深掘其優(yōu)秀的民族傳統(tǒng)文化,加大對少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項目加大研究力度,對于傳說故事、民謠、來源等與旅游相融合,有助游客了解其民族歷史和發(fā)展過程,了解當(dāng)?shù)亟闪?xí)俗,打造三江民俗文化游學(xué)精品項目。

5 結(jié)語

體育旅游是近年來興起的一個新型產(chǎn)業(yè),以當(dāng)?shù)氐拿褡鍌鹘y(tǒng)體育運動作為特色成了體育旅游的一個分支,以其豐富多彩的民族特色,備受推崇。三江侗族自治縣作為侗族人口分布較多的地區(qū)之一,淋漓盡致地體現(xiàn)了侗族人民的民族傳統(tǒng)與風(fēng)俗習(xí)慣。近年來,三江民族體育旅游的相關(guān)研究成果豐富,但主要集中在三江侗族民族體育旅游資源的現(xiàn)狀調(diào)查與運營模式上,缺乏民族傳統(tǒng)體育運動與旅游業(yè)相結(jié)合的研究。對三江侗族體育旅游資源的挖掘整理與開發(fā)利用研究中發(fā)現(xiàn),硬件設(shè)施不完善、民族體育旅游互動性不強(qiáng)、民族體育旅游規(guī)模小且分散、缺乏完善的管理體制、缺乏鮮明的品牌特色,面向群體范圍小這些問題,不但是三江侗族體育旅游項目發(fā)展策略研究的重點,也是其發(fā)展實踐必須要解決的問題。