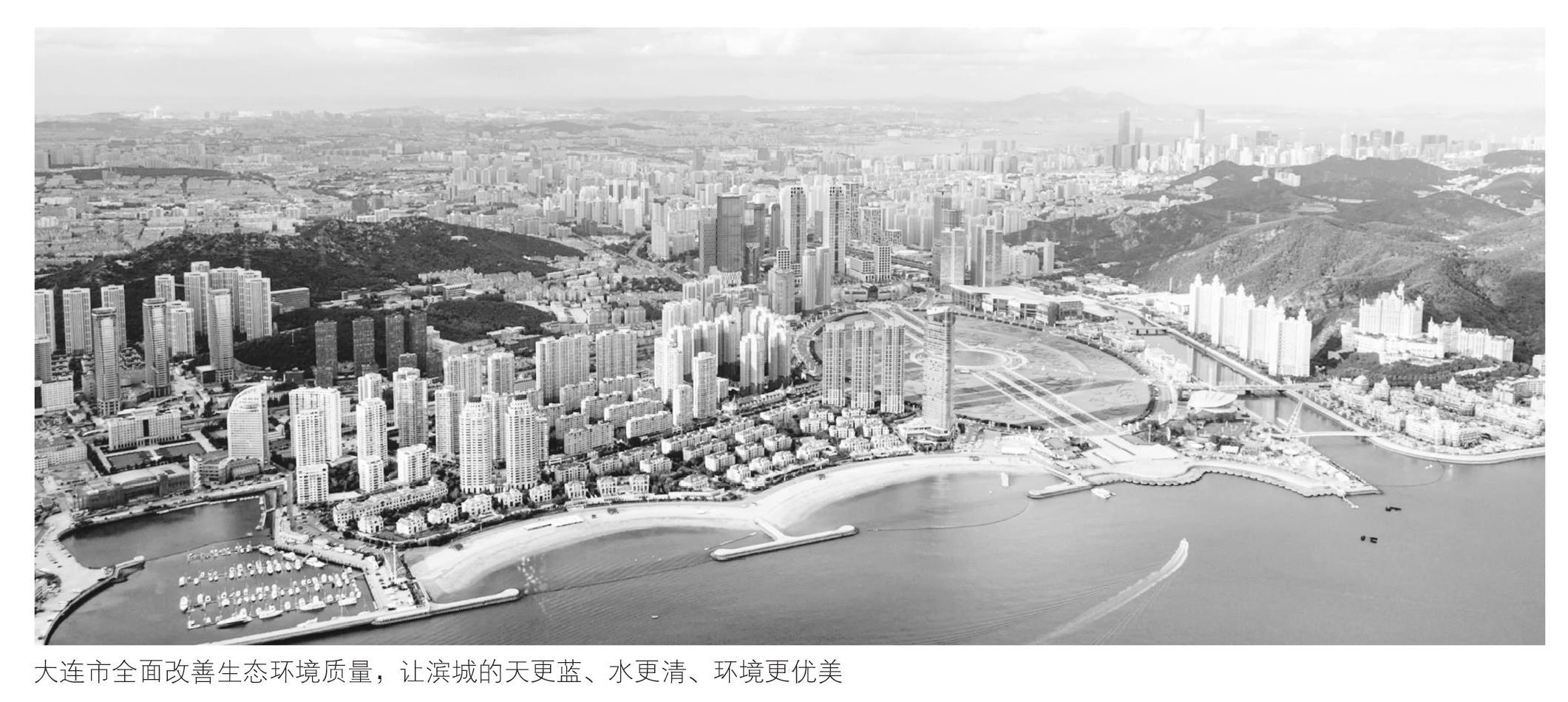

濱城的天更藍水更清環境更優美

大連市地處遼東半島最南端,有得天獨厚的區位優勢和生態稟賦,榮獲“國家環保模范城市”“全國美麗山水城市”“水生態文明城市”等稱號。近年來,大連市委、市政府深入貫徹習近平生態文明思想,將生態文明建設作為推動經濟社會轉型、實現可持續發展的重要支撐,將建設“國家生態文明先行示范區”作為推動綠色高質量發展、提升生態環境品質有力抓手,加快推進綠色低碳轉型發展,生態環境穩步向好,城市生態宜居品質和綜合競爭力得到持續鞏固提升。

健全完善生態文明制度體系

生態文明建設是一項系統工程,必須依靠嚴格的制度來推進。大連市出臺實施《加快推進生態文明建設實施方案》,細化任務110項,力爭建成制度完備、經濟社會與生態協調發展的生態文明“大連模式”。持續深化體制改革創新,構建符合地區實際、系統完整的生態文明制度體系,明確時間表、路線圖,確保生態文明體系建設取得實效。

加快推進體制改革落地見效。出臺《生態文明體制改革實施方案》,著力在綠色發展、生態環境治理、績效評價考核和責任追究等領域探索創新出一批可推廣的重大制度成果,出臺實施《健全生態保護補償機制實施方案》《統籌推進自然資源資產產權制度改革實施方案》等系列政策措施,實行《黨政領導干部生態環境損害責任追究實施細則》,明確39種追責情形,給“關鍵少數”劃紅線、敲警鐘;出臺《生態文明建設考核目標體系》《生態文明建設目標評價考核辦法》,讓生態責任落實成為黨政領導干部政績考核的“必考題”。

夯實生態環境保護法制基礎。堅持法治引領,修訂實施《大連市環境保護條例》,出臺實施《海洋環境保護條例》,初步構建多領域、多層次政策法規制度體系,為生態立市、生態惠民提供有力保障。全面實施《生態環境保護責任清單》,全面壓實屬地黨委政府、行業主管部門、企業、生態環境部門“四方責任”,健全生態環境保護長效機制。

構建現代生態環境治理體系。印發實施《推動構建現代環境治理體系責任分工方案》,補短板、固根基。健全領導責任體系,升級市生態文明建設和生態環境保護委員會機構及其運行機制,構建高位推動、齊抓共管工作格局。健全企業責任體系,推進排污許可制度改革,實現固定污染源排污許可全覆蓋。完善環境信用體系,對重點行業企業開展信用評價,推行信用承諾機制,工作做法在全省推廣。

實現高水平生態環境保護

良好生態環境是最普惠的民生福祉。大連市堅持把生態環境保護擺在全市工作突出位置,狠抓中央生態環境保護督察及“回頭看”問題整改,堅決打好污染防治攻堅戰,2020年全面完成“十三五”規劃綱要生態環境約束性指標,生態環境質量達到“十三五”以來最好水平。

堅決打好打贏“藍天保衛戰”。密集出臺《打贏藍天保衛戰三年行動方案》等20余份政策文件,取締燃煤小鍋爐2015臺,383臺燃煤鍋爐全部完成特別排放限值改造。淘汰黃標車及老舊車輛近7萬臺。全市裸露地面較2016年凈減少3.2萬公頃,累計下降84%。2020年空氣質量優良天數比例達90.7%,創2013年新監測標準實施以來最好水平。

堅決打好打贏“碧水保衛戰”。把重點流域海域治理作為治水的重中之重,實行“一河一策”,保護河流自然生態,主要集中式飲用水水源水質持續保持達標率100%,主要河流斷面水質全部達標,水環境質量改善幅度邁進全國前列。

堅決打好打贏“凈土保衛戰”。完成農用地土壤污染狀況詳查和重點行業企業用地調查,建立優先管控名錄。開展受污染耕地和建設用地安全利用,7個涉農區市縣均已完成耕地質量劃定,受污染耕地安全利用和嚴格管控任務完成率均為100%。

大力保護海洋生態環境。實施藍色海灣綜合整治,加大黃海、渤海近岸海域污染治理力度,近岸海域優良水質占比達99.1%,為海洋中心城市和美麗海灣建設提供了有力支撐。

統籌推進農村生態環境保護。深入開展農村人居環境整治,2018年以來,新增農村生活污水收集處理行政村52個,超額完成了任務。畜禽糞污綜合利用率達到86%,規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達98%。

生態保護修復成果豐碩。城市建成區綠化覆蓋率達44.9%,人均公共綠地面積達11.6平方米,基本達到國家園林城市一級標準。林木綠化率長期穩定在50%,森林覆蓋率達41.5%。消除黑臭水體11.37公里,將黑臭河修復改造成為水清岸綠的城市景觀。

全力推動綠色低碳高質量發展

保護好生態環境是“國之大者”,既是生態命題,也是發展課題。天更藍、山更綠、水更清,既意味著自然環境的優美,也意味著生產生活方式的低碳、節能、環保,催生高品質供給,滿足人民日益增長的美好生活需求。大連市堅持把轉方式調結構、發展綠色經濟、推進綠色低碳循環發展作為高質量發展的主攻方向,全面落實《主體功能區規劃》及配套政策,推進實施《關于加快綠色發展提升環境品質的意見》等政策措施,將經濟建設與生態文明建設有機融合,促進產業結構調整和生態產業布局,綠色產業比重持續提升。“十三五”時期,三產占地區生產總值的比重由50.8%提高到53.6%。

產業轉型升級取得成效。2017年至2019年規模以上工業增加值連續3年保持高速增長,2020年在疫情沖擊下仍增長3.8%,分別高于全國、全省1個和2個百分點,連續兩次被國務院評為“促進工業穩增長和轉型升級、實施技術改造成效明顯的地方”。石化產業實現產業鏈價值鏈雙向突破,規模居全球前列;以大型船舶、機車等為代表的裝備制造業加快向高端化邁進;規模以上工業戰略性新興產業增加值占規模以上工業增加值比重達24%。綠色制造企業不斷增加,39家企業被確定為國家級、省級綠色工廠。

能源供給結構不斷優化。“十三五”期間,萬元GDP能耗累計降低20%以上,超額完成能耗總量和強度雙控目標任務,萬元GDP用水量下降了22.6%,清潔能源占一次能源消費比重由5.5%提高到10%,清潔取暖比例超過92%。核電等新能源發電量占規模以上工業發電量的比重達到60%。申報國家首批氫燃料電池汽車推廣應用示范城市,氫能產業鏈條正在逐漸形成。

綠色生態經濟比重不斷提升。優勢特色產業生產總值占全市農業總產值比重已達85%以上,對農民收入貢獻份額達到90%以上。創建國家級海洋牧場示范區22處,全市海洋經濟總產值年均增長10%,占地區生產總值比重達到23%。實施多個國家循環經濟試點,成為全國餐廚廢棄物資源化利用、無害化處理試點城市,生態工業示范園區被列為國家“城市礦產”示范基地。

節能降碳穩步推進。編制完成《“碳達峰”行動方案》初稿,從堅決遏制“兩高”項目、加強存量治理、嚴控增量等方面從嚴落實碳達峰措施,全面實施碳排放達峰行動。公共交通機動化出行分擔率達68%,城市公交車、出租車清潔能源與新能源應用分別為80%、100%。公共機構領域成功創建3批次、9個國家級節約型公共機構示范單位。