城市基本公共服務對農民工流動影響研究*

□ 錢雪亞 宋文娟

Tiebout(1956)模型關于公共服務對遷移者決策影響的“用腳投票”機制被廣泛用于解釋各國人口和勞動力遷移,基本一致地反映出公共服務供給安排是地方政府調節人口和勞動力流動的有效管理工具。然而,我國公共服務體系有其本質上的特殊性,各類人口的基本公共服務權利與“戶口”身份掛鉤,作為流動人口和流動勞動力主體的農民工雖穩定從業于城市,但長期以來被排斥于城市基本公共服務體系之外。

《居住證暫行條例》(以下簡稱《條例》)2016 年1 月起在全國范圍實施。《條例》第二條規定“公民離開常住戶口所在地,……可以依照本條例的規定申領居住證”,“居住證是持證人在居住地……作為常住人口享受基本公共服務和便利……的證明”。在這一居住證管理制度規則下,流動人口的基本公共服務權利從原來嚴格捆綁于戶籍調整為承載于各城市簽發的居住證,農民工作為流動人口按統一規則納入城市基本公共服務體系。可以預見,城市公共服務水平對農民工流動決策的影響可能發生重要改變。本文關注農民工在城市間的流向選擇,觀察不同城市提供的基本公共服務是否顯著影響農民工的流向決策。

|文獻及評述

公共服務影響人口和勞動力流動決策的“用腳投票”機制在許多國家和地區得到了驗證 (Shilpi et al,2014;Barros et al,2016;Beckers et al,2019),即便是低工資勞動者也愿意為了更好的醫療服務、污水處理、電力供給等支付較高費用(Lall et al,2009)。這一“用腳投票”機制也被用來解釋我國農民工群體的流動決策。相對早期的研究認為城市里的農民工仍然是“流出地的農民”,沒有享受到城市的基本公共服務(喬寶云等,2005),地方政府也沒有運用公共品配置來引導勞動力跨地區流動(甘行瓊等,2015)。后續文獻則更多地觀察到農民工為了享受更好的城市教育、醫療以及其他公共服務而選擇流向某一城市(董理等,2014;夏怡然等,2015;Liao et al,2019)。

上述研究提供了有價值的信息。然而,我國基本公共服務體系建立于《中華人民共和國戶口登記條例》設立的“戶口”制度之上,一個城市既有的公共服務水平①本文稱之為“存量水平”,也就是城市戶籍人口享有的服務水平。,與流動到該城市作為外來人口的農民工所能實際享有的公共服務水平②本文稱之為“農民工享有水平”不完全相同。這在基本公共服務捆綁于戶籍的原體系下是顯然的,即便在居住證制度環境下,由于持有居住證是享有城市基本公共服務的前提,而申領居住證存在門檻條件,公共服務的“存量水平”與“農民工享有水平”仍然可能不一致。

早期的研究大多忽略這一特殊性,研究中所運用的測量公共服務水平的指標主要是兩類:一類是反映公共服務支出多少的指標,如一般公共服務或某一類公共服務的“人均財政支出水平”(孫志燕等,2019;董理等,2014;Bao,H.J.等,2014);另一類是反映公共服務資源數量和質量多少的指標,如各級各類學校的生均師資力量、人均醫生數量和床位數量等(Liao,L.P.等,2019;夏怡然等,2015)。無論哪一類測量指標,均不能體現供給制度決定的城市中戶籍人口與外來流動人口所能享有的基本公共服務水平的差異,忽略這種差異可能導致判斷不盡客觀。

本文運用城市基本公共服務的“農民工享有水平”模擬公共服務因素在農民工城市流向決策中的作用,為勞動力市場制度設計、為城市政府面向外來人口開放基本公共服務安排提供決策依據。

本文的工作在錢雪亞等(2020、2021)研究的基礎上開展。

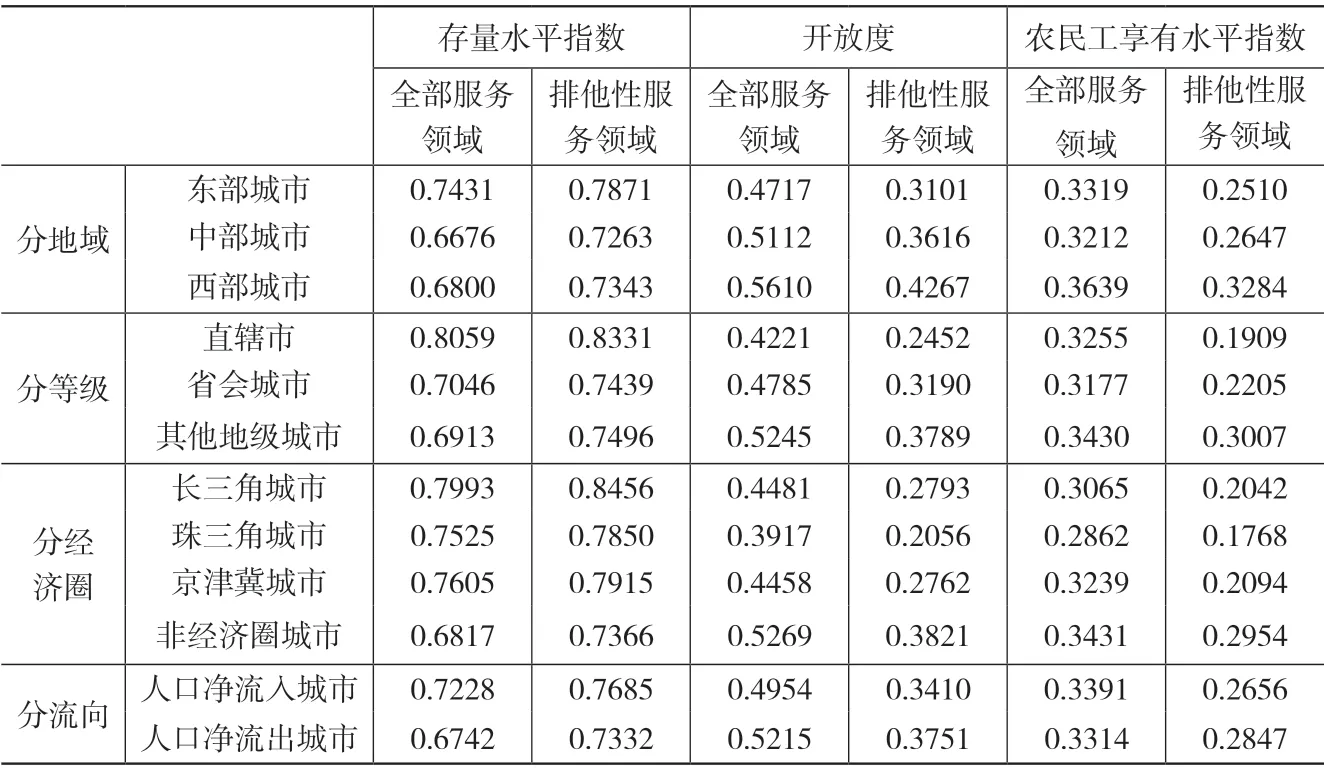

|樣本、數據及初始測量

農民工樣本及數據取自2016 年《全國流動人口衛生計生動態監測調查》(CMDS),依據國家統計局農民工監測調查中的“農民工”口徑對原始調查數據作篩選,錢雪亞等(2020、2021)中農民工樣本個體114851 個。城市樣本由三類城市組成:①全部直轄市,②全部省會城市,③除內蒙古、新疆、西藏、廣西、寧夏5 個自治區以外的省份中,對各省省內其他地級城市按人均財政支出分為三組,各省份每組內分別選一個勞動力流入相對多、居住證管理政策文件相對詳盡城市作為樣本城市。錢雪亞等(2020、2021)中樣本城市總計84 個。基于這114851 位農民工個體、84 個城市構成的樣本,錢雪亞等(2020)依據各樣本城市公開頒布的居住證管理辦法及相關政策文件,測量了各樣本城市基本公共服務面向農民工開放的程度。錢雪亞等(2021)進一步測量各樣本城市基本公共服務存量水平——即“存量水平指數”,并在此基礎上測量了農民工在各樣本實際享有的城市基本公共服務多少——即“農民工享有水平指數”(表1)。

表1 初始樣本及城市基本公共服務的初始測量

以上述錢雪亞等(2020、2021)中的樣本個體和樣本城市為起點:首先刪除當年流入該城市的農民工個體數量不滿40 人的城市,以避免觀察個體不足可能導致的估計精度問題,形成由75 個城市組成樣本作為本文的城市樣本;其次,就原農民工樣本,按家庭平均每月凈收入分布,對上下各0.5‰的樣本個體進行縮尾處理,以避免極端變量值的影響;再次,將縮尾處理后的農民工個體按流入地對應75 個城市樣本,最終留下農民工樣本個體66317 位。本文就城市基本公共服務對農民工流動去向選擇決策的影響,基于這75 個城市對應66317 位農民工個體的“城市-農民工”匹配樣本開展模擬估計。

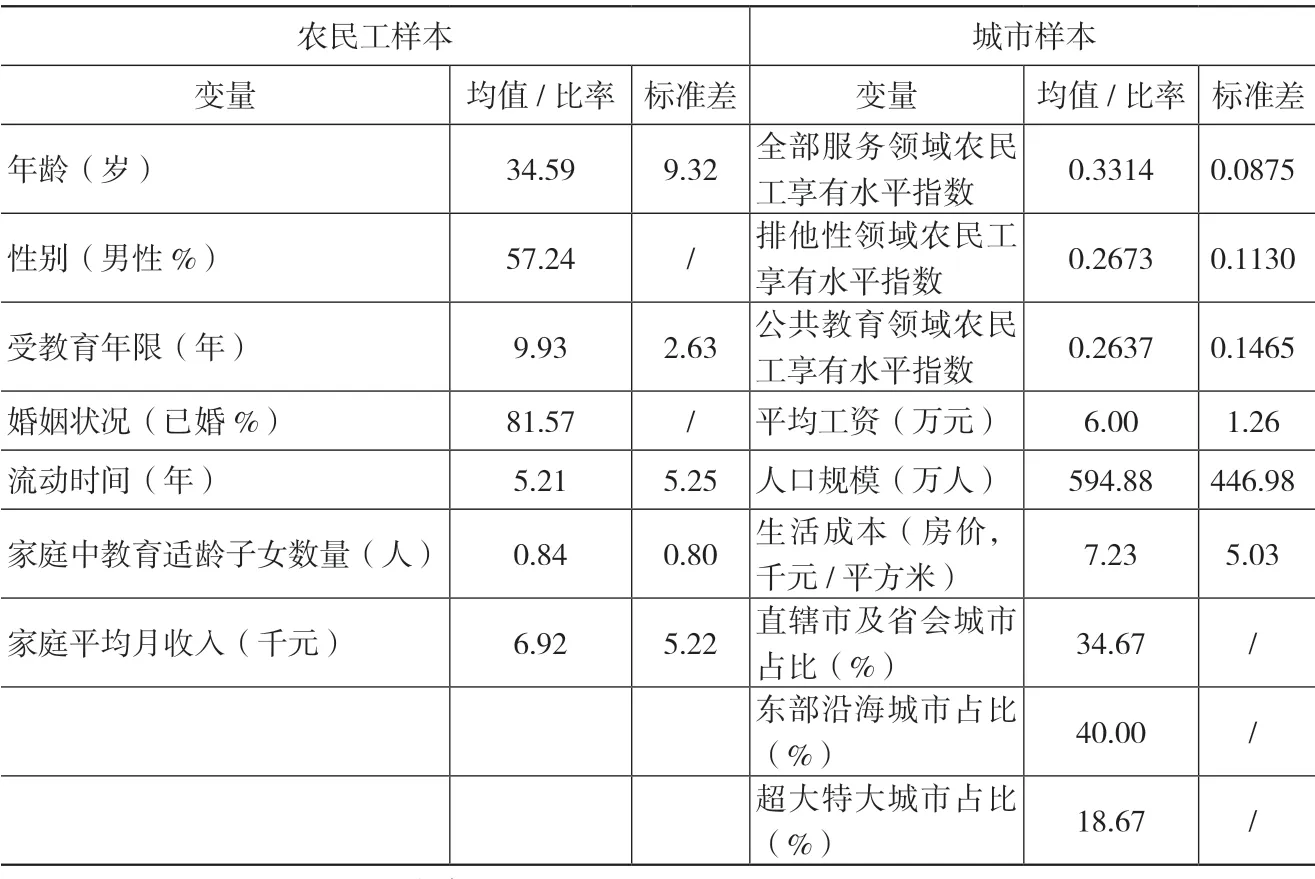

各樣本城市農民工享有水平數據,直接取自錢雪亞等(2021)的估計結果。75 個樣本城市平均,基本公共服務全部領域農民工享有水平指數為0.3314,為對應服務存量水平指數的47.11%。其中排他性服務領域農民工享有水平指數0.2673,為對應服務存量水平指數的35.48%。優質教育是農民工家庭最為關注的城市基本公共服務,樣本城市平均的公共教育服務農民工享有水平指數為0.2637,相當于該領域存量水平指數的34.05%,公共教育服務領域農民工享有水平指數與存量水平指數之間的差距更大于其余排他性服務領域。城市樣本的其余數據取自《中國城市統計年鑒》等公開出版資料。

農民工樣本、城市樣本的基礎數據統計描述如表2:

表2 城市特征變量的統計性描述

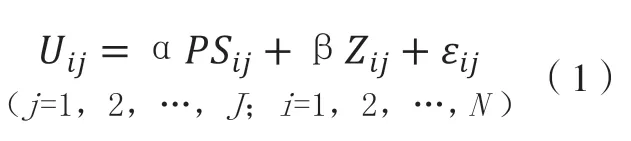

|模型方法

根據Tiebout 的“用腳投票”理論和Wolpert(1965)的“地方效用”理論,流動勞動力愿意流向高效用的區域,即流向所有備選城市中能使其效用最大化的城市。假設農民工i 選擇城市j 的效用函數為:

農民工i 在總共J 個城市中選擇能使自己實現最大效用的城市。如果觀察到農民i 選擇了城市j,則意味著對于農民工i 有:

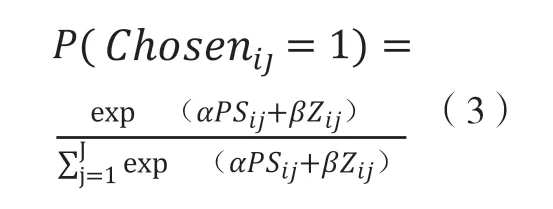

農民工i 選擇流向城市j 的概率可以用式(3)來表示:

考慮到農民工個體及其所在家庭對公共服務有不同的需求,可以預見,城市基本公共服務對農民工流動決策的影響存在差異性。為此在式(3)中進一步加入與農民工個體特征中和農民工所在家庭特征的交叉項和,如式(4):

運用McFadden(1974)發展的條件Logit 模型,可以估計式(3)、式(4)的參數,模擬城市基本公共服務因素對農民工在J 個城市間流向選擇的影響。估計中每一位農民工 i都面臨包含J 個城市的城市選擇集,因此實際觀測個數為農民工樣本個數乘以城市樣本個數(N×J)。

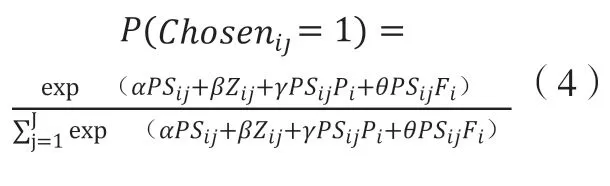

估計式(3)式(4)的基礎上,進一步計算各解釋變量對選擇概率P(chosenij=1)的邊際影響。與同類文獻(Cheng,S.,2008;余珮等,2011;夏怡然等,2015)一致,本文采用平均概率彈性來測量回歸系數的邊際作用大小。影響農民工i選擇城市j 的概率彈性由式(3)式(4)中代表城市特征的解釋變量X(包 括PS 和Z)所 決 定,X 影 響勞動者i 選擇城市j 的概率彈性:從而代表城市特征的解釋變量X 的平均概率彈性:是對應式(3)、式(4)中代表城市特征的解釋變量的X 估計系數,包括城市公共服務水平變量、城市其他特征變量。概率彈性反映了:城市特征X 變動1%時城市被選擇的概率平均變動%。

|實證結果

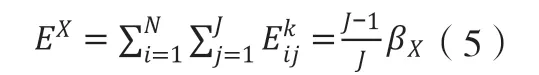

運用75 個城市、66317 位農民工個體構成的樣本,在估計式(3)的基礎上按式(5)計算各因素的平均概率彈性(表3)。

表3 城市基本公共服務水平影響農民工流向決策

模型1、模型2 分別以基本公共服務全部領域的農民工享有水平指數、排他性領域的農民工享有水平指數為核心解釋變量,觀察農民工實際可以享有的城市基本公共服務多少是否影響農民工的流動去向。所有模型均控制了人口規模、經濟水平、工資水平、行政等級、地域分布等城市特征,以及與農民工個體戶籍所在地是否同一省(市)等變量,這些城市特征控制變量對農民工流動去向的影響總體上符合理論預期,也與其他同類文獻基本一致(夏怡然等,2015),同時統計量LR chi2 也反映出各模型總體有效。

表3 顯示,全部領域農民工享有水平指數的平均彈性0.738,0.01水平上統計顯著。控制非排他性領域公共服務水平③農民工有機會享有城市在這些領域的全部服務存量。后,排他性領域農民享有水平指數的平均彈性0.449,也在0.01 水平上統計顯著。

公共教育質量在城鄉間存在巨大差距,對于已經相對富裕的農村居民,讓孩子在城市享有良好的教育是他們流向城市的重要動力之一。模型3 進一步以公共教育領域的農民工享有水平指數為核心解釋變量,控制公共教育服務以外的所有排他性和非排他性領域服務水平,模擬農民工享有的城市公共教育服務水平對其流向選擇的影響。結果顯示,公共教育領域農民工享有水平指數的平均彈性0.299,同樣在0.01 水平上統計顯著。

上述結果一致地表明,農民工在某城市中實際可能享有的基本公共服務越多,其選擇流入該城市的可能性越大。

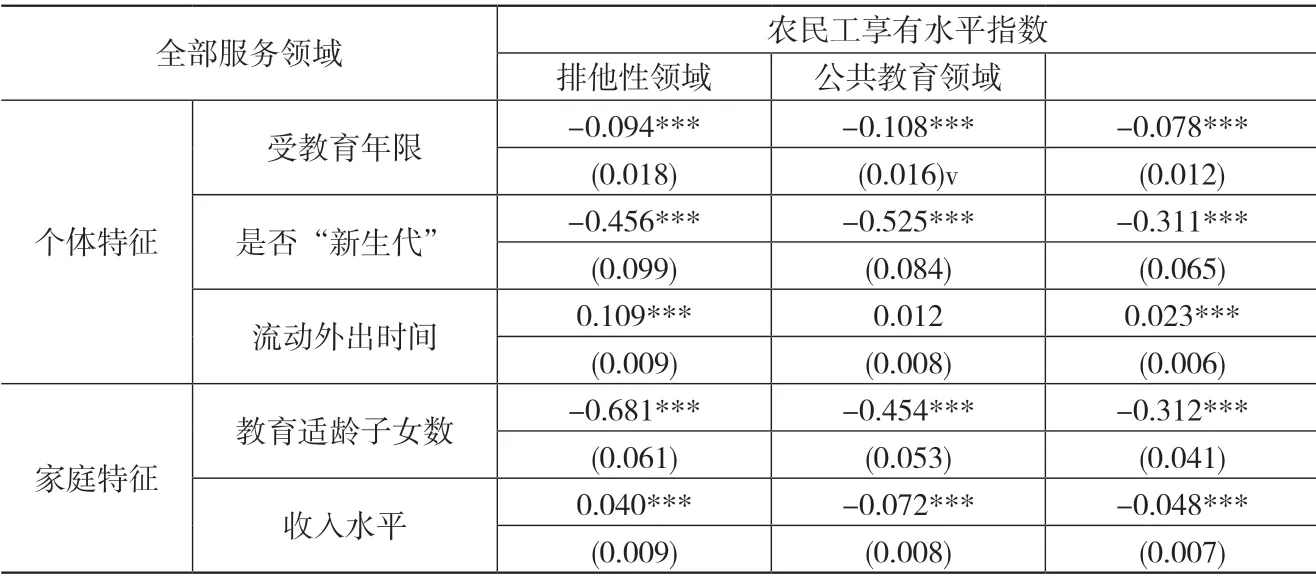

考慮到不同個體特征和家庭特征的農民工對城市公共服務的需求和偏好是不完全相同的,我們在包含全部控制變量的模型中,逐一加入公共服務核心變量與個人年齡、受教育年限、流動外出時長的交叉項,與家庭適齡兒童數量、家庭收入水平的交叉項,運用交叉項的平均彈性檢驗城市公共服務對不同農民工個體和農民工家庭的異質性影響(表4)。

表4 基本公共服務與農民工個體、農民工家庭特征交叉項的平均彈性

與預期基本一致的是,外出越久的農民工,長期遷移意愿越強,相對地對流入地的公共服務越關注。表4 顯示,“流動外出時間”與全部服務領域農民工享有水平指數、公共教育領域農民工享有水平指數的交叉項系數均顯著為正,與排他性領域農民工享有水平指數的交叉項系數雖不顯著但也大于0。反映出流動外出時間越長的個體,越傾向于可獲得更多基本公共服務的城市。

但是,與預期不同的是,受教育程度更高、更年輕的農民工個體,并未更傾向于流向可獲得基本公共服務更優的城市,表4 顯示無論全部服務領域、排他性領域、還是教育領域,“受教育年限”、“新生代”屬性與城市基本公共服務農民享有水平指數的交叉項均顯著小于0。類似地,家庭需要接受教育的適齡子女數越多,卻反而傾向于流入可享有基本公共服務越低的城市,“教育適齡子女數”與農民享有水平指數的交叉項同樣顯著小于0;收入水平越高的家庭,流動目的地選擇中也未呈現出對城市公共服務的更高要求,在排他性領域和教育領域,家庭“收入水平”與農民享有水平指數的交叉項顯著小于0。

然而,對照表1 可以看到,既有的基本公共服務存量水平也更高的東部城市、直轄市和省會城市、長三角珠三角京津冀三大經濟圈城市,農民工在這些城市實際可享有的基本公共服務相對反而更少,而這些城市恰恰經濟更發達、就業機會更多、工資水平更高。這反映出,城市基本公共服務影響農民工的流動決策,但不是首要影響因素,文獻(夏怡然等,2015)也表明,公共服務影響勞動力流向的作用系數都小于工資對勞動力流向的影響。那些年輕的、受教育程度高的農民工個體,在勞動力市場上具有更強的競爭力,更有能力獲得機會、承受更高的生活成本而立足于東部城市、直轄市和省會城市、長三角珠三角京津冀三大經濟圈城市。因此,并非這些個體或家庭不偏好更多的城市基本公共服務,而是他們為了更好的就業機會和工資回報而選擇放棄享有更多的公共服務。

|小結

綜合上述分析,我們有理由判斷,在居住證制度改變了城市公共服務供給規則的背景下,農村轉移勞動力通過申領居住證在城市實際可能享有的公共服務水平,總體上能夠增加其遷入該城市的激勵,為了城市公共服務而流動的“用腳投票”機制已經開始發揮作用。但是政策制定者還不能高估當前有限開放背景下城市公共服務對調節勞動力流向的作用。面對勞動年齡人口減少、勞動力資源趨于稀缺的趨勢,城市政府只有不斷擴大開放服務的領域,降低提供服務的約束條件,才能真正實現推進城鎮基本公共服務和便利常住人口全覆蓋,讓農民工平等地享有城市基本公共服務。

我們看到,中共中央、國務院2020 年3 月30 日出臺了《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》,圍繞勞動力要素合理暢通有序流動明確“建立城鎮教育、就業創業、醫療衛生等基本公共服務與常住人口掛鉤機制,推動公共資源按常住人口規模配置”,這意味著長期以來附著于戶籍的公共服務權利開始被剝離,未來基本公共服務供給體系必將發生深刻變化。可以預見,在基本公共服務與“常住人口”而非“戶籍”掛鉤的框架下,公共服務將成為地方政府調節人口和勞動力流入流出的重要政策工具。隨著勞動年齡人口數量的不斷下降,勞動力日益成為稀缺資源,城市政府將有動力擴大開放服務,農民工實際享有的城市基本公共服務有望穩步提升。