稻田稗屬雜草田間種群對五氟磺草胺的抗性監測

馬國蘭, 劉都才*,, 張 帥, 李新文, 劉雪源,彭亞軍, 李巳夫, 柏連陽

(1. 湖南省農業科學院 a.植物保護研究所;b.雜草生物學及安全防控湖南省重點實驗室,長沙 410125;2. 全國農業技術推廣服務中心,北京100125;3. 湖南省植保植檢站,長沙 410005)

稗草Echinochloaspp. 是一年生禾本科稗屬雜草的總稱,屬世界性十大惡性雜草之一,也是中國水稻產區分布最廣、危害最重的雜草,嚴重影響水稻生產安全[1-3]。

目前,對于稻田稗草的防控措施仍以化學防治為主。五氟磺草胺 (penoxsulam) 是由美國陶氏益農公司 (Dow AgroSciences) 開發的三唑并嘧啶磺酰胺類除草劑,其作用靶標為乙酰乳酸合成酶(ALS),其于2007 年在中國正式登記,被廣泛用于防除稻田稗草、一年生莎草及多種闊葉類雜草,尤其對稗草高效[4]。五氟磺草胺具有殺草譜廣、對水稻安全、低毒、高效等特點[5],已成為目前水稻田用量最大的除草劑之一,但由于其作用位點單一,長期使用導致部分稻區稗草對其敏感性逐年降低,已產生不同程度的抗藥性[6]。

為探究中國稻區稗草對五氟磺草胺的抗性現狀,本研究監測了中國水稻主產區湖南、湖北、江西等7 省70 地稻區稗草田間種群對五氟磺草胺的抗性,以期為該藥劑在稻田雜草防控的應用以及稗草抗藥性治理提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 供試材料

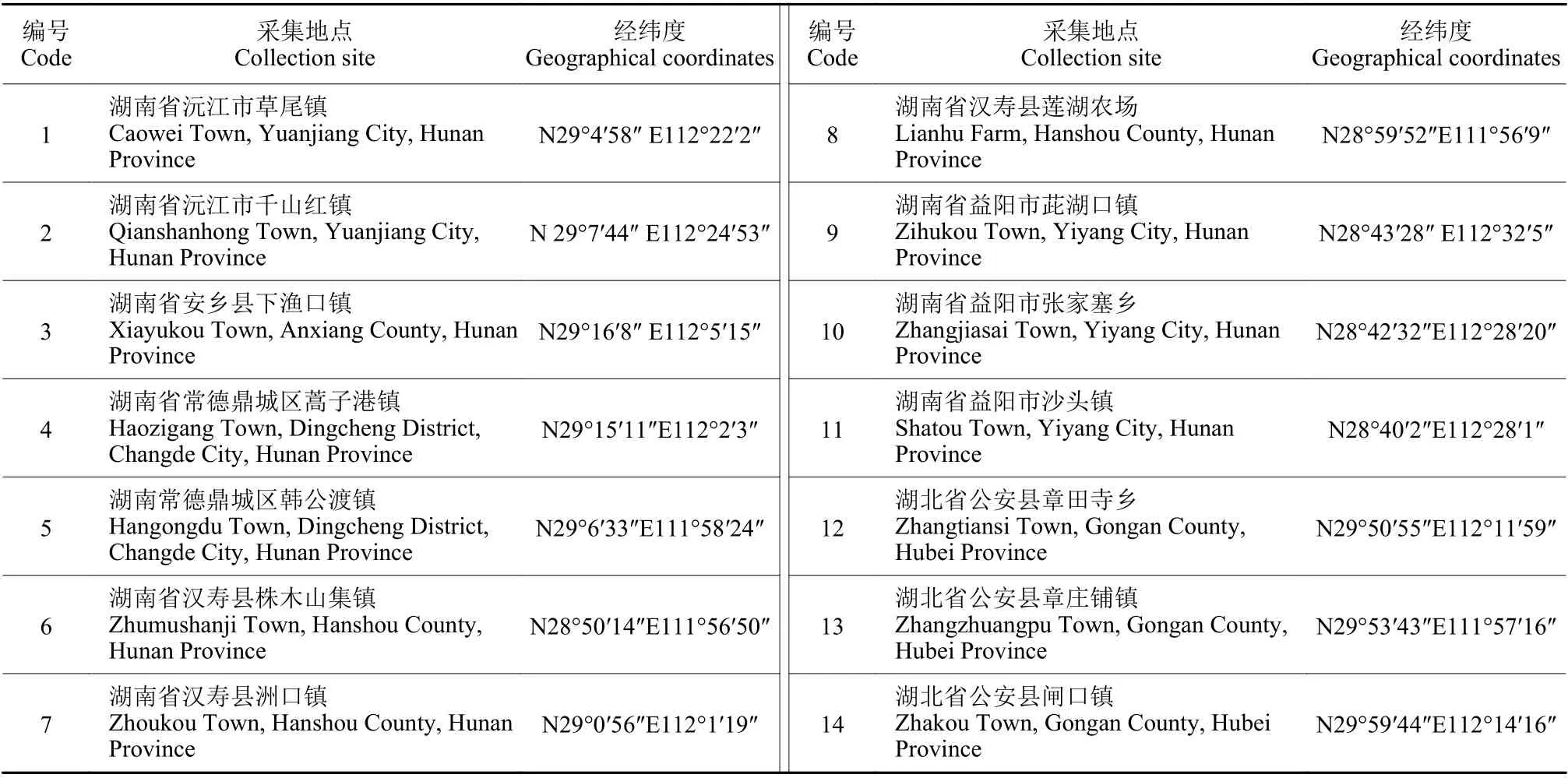

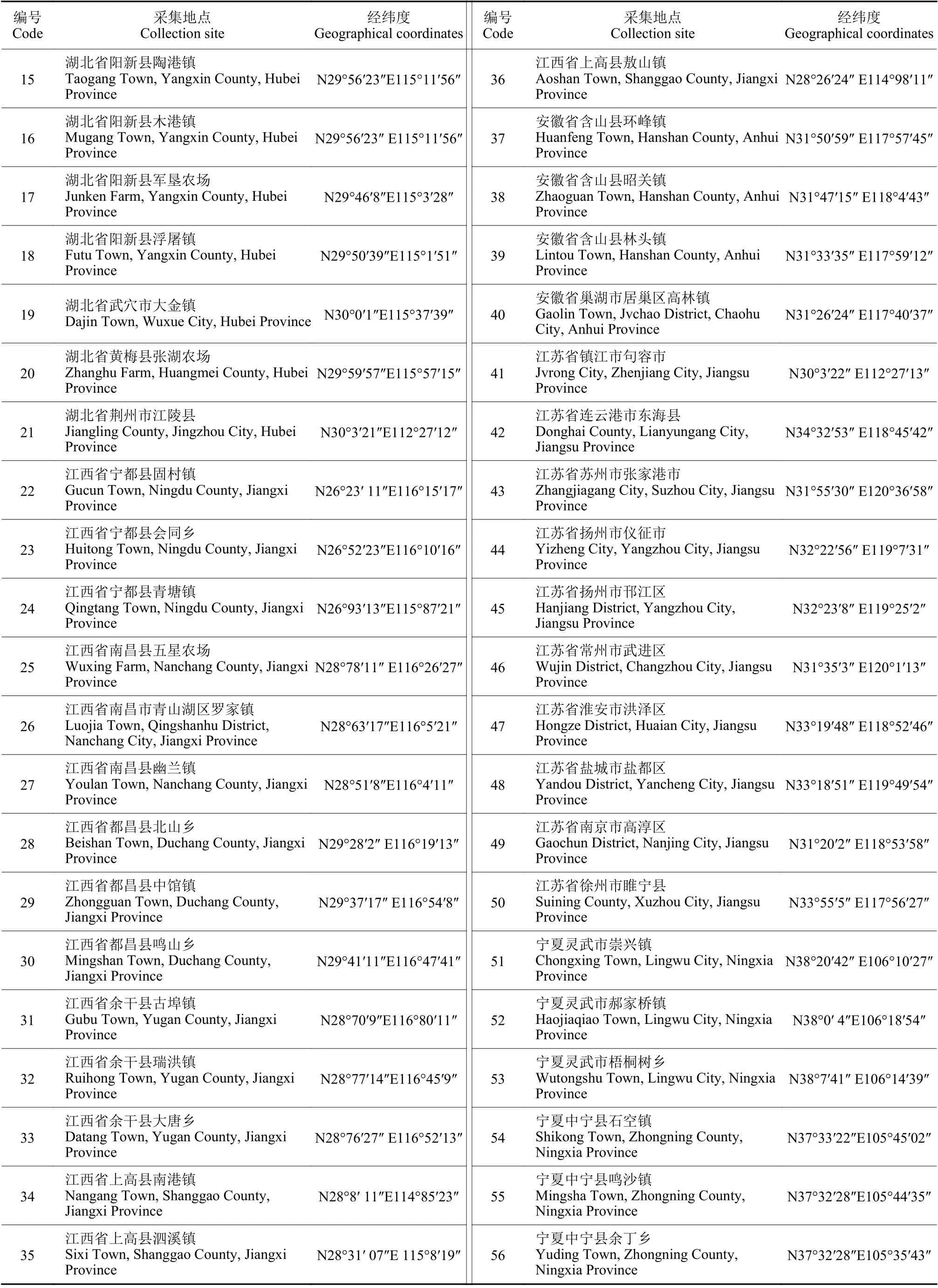

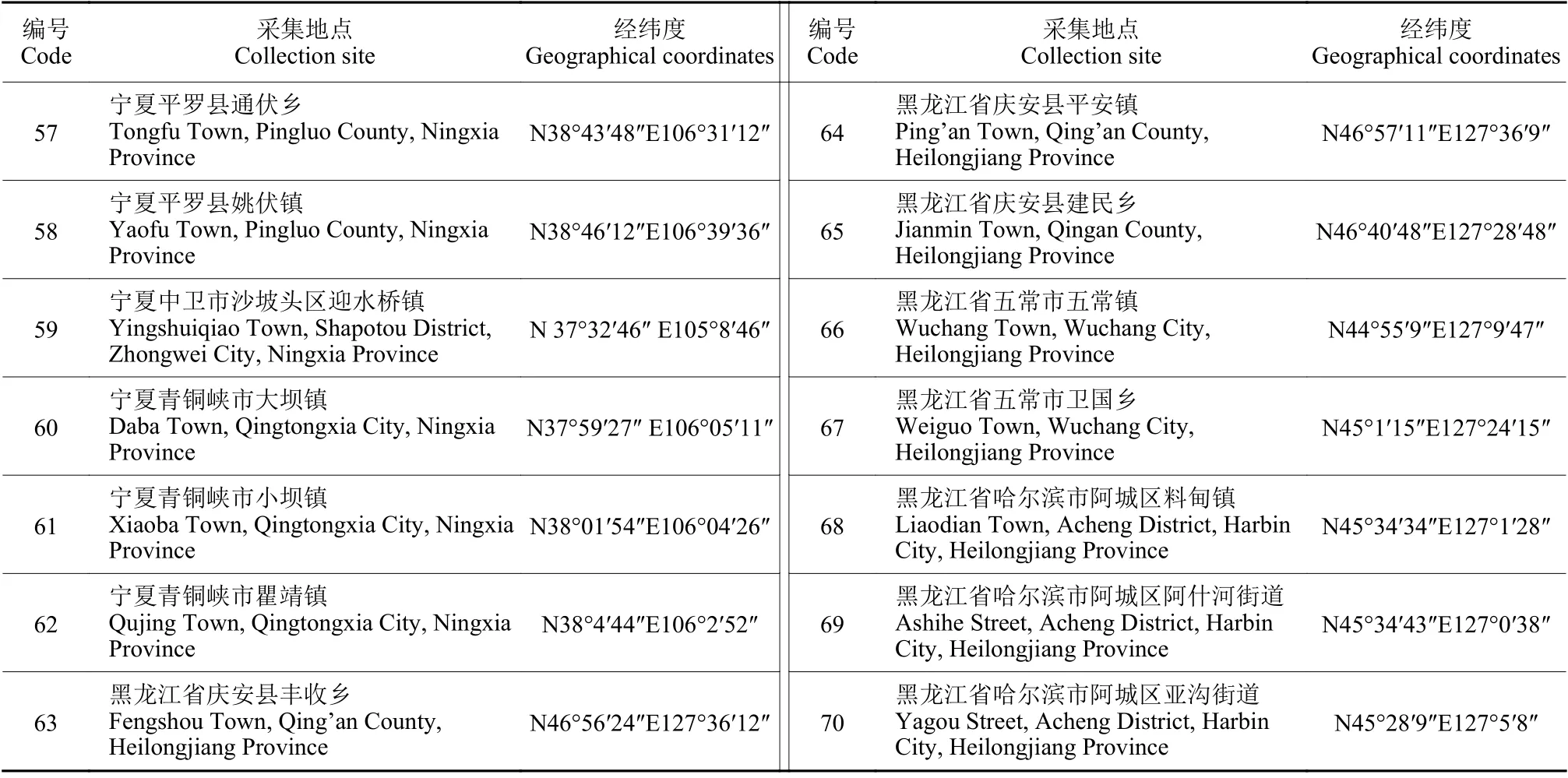

1.1.1 供試種子 稗草田間種群于2018 年采自長江中下游稻區的湖南、湖北、江西、安徽和江蘇,東北稻區的黑龍江以及西北稻區寧夏共7 省70 地的水稻田 (表1)。于種子成熟時采收,晾干,置于4 ℃ 種子儲存柜中保存。稗草敏感種群HNS 于2013 年采自從未使用過除草劑的荒地,每年繁種以保持種子活力。

表1 稗草田間種群采集信息Table 1 Sampling information of Echinochloa spp. collected from fields

續表1Table 1 (Continued)

續表1Table 1 (Continued)

1.1.2 供試藥劑 25 g/L 五氟磺草胺 (penoxsulam)可分散油懸浮劑 (OD),美國陶氏益農公司。

1.1.3 主要儀器 3WP-2000 型行走式噴霧塔,農業農村部南京農業機械化研究所。

1.2 試驗方法

1.2.1 供試植物培養 將無除草劑殘留的農田土與育苗基質 (草炭、珍珠巖、蛭石等) 按質量比1 : 1 混勻過篩并高溫滅菌后,裝于直徑為12 cm 的塑料盆缽內至3/4 處,挑選均勻一致經催芽已露白的稗草種子分別播種于盆缽內,每盆播30 粒,表面覆蓋1 cm 土層,加水使土壤完全濕潤后,置于可控日光溫室內培養。試驗期間溫室內白天溫度28 ℃,晚上25 ℃,光照周期 12 D/12 L,光強度12 000~20 000 lx,相對濕度65%~85%,定時補水。

1.2.2 稗屬雜草對五氟磺草胺的抗藥性水平檢測采用整株生物測定法[7]測定。將稗草培養至2 葉期,每盆定苗至15 株。待其長至3 葉期時,采用3WP-2000 型自動噴霧裝置 (扇形噴頭) 進行莖葉噴霧處理,噴施液量為450 L/hm2,噴霧壓力為0.275 MPa。25 g/L 五氟磺草胺可分散油懸浮劑的劑量 (有效成分) 設為0 (CK)、3.75、 7.5、15、30 和60 g/hm2。根據預試驗結果,敏感種群 (HNS) 使用25 g/L 五氟磺草胺可分散油懸浮劑處理,有效成分分別為0(CK)、1.875、3.75、 7.5、15 和30 g /hm2。每處理3 次重復,于施藥后1 h將稗草置于溫室繼續培養。分別處理后3、5、10 和15 d 詳細記錄稗草的受害癥狀,如生長受抑制、葉片黃化和畸形等。于處理后12 d 剪取各處理稗草地上部分,稱重,按 (1) 式計算實際鮮重抑制率 (E)。

式中:NCK為空白對照處理雜草鮮重,NPT為施藥處理區雜草鮮重。

1.3 數據處理

采用DPS(V3.01 專業版) 統計分析軟件對藥劑劑量對數值與雜草鮮重抑制率的概率值進行回歸分析,計算毒力回歸方程、ED50值、95%置信限、相關系數和抗性指數 (抗性種群ED50/敏感種群ED50)。抗性水平分級標準:抗性指數 (Resistance index,RI) ≤ 1 為敏感;1.0 <RI ≤ 3.0 為低水平抗性;3.0 <RI ≤ 10.0 為中等水平抗性;RI >10 為高水平抗性[8]。

2 結果與分析

2.1 五氟磺草胺處理后稗草的受害癥狀

結果如圖1 所示:處理后3 d,稗草敏感種群生長停止,5 d 后老葉發黃,心葉褪綠,從葉尖開始向下逐漸黃化,10 d 后莖基部發黑,輕輕一拔即斷;而抗性種群5~7 d 后植株生長受抑制,葉片褪綠成淺灰色,葉鞘披散,心葉蜷曲畸形,15 d后葉色呈深綠色,植株矮化,后期繼續生長。

2.2 稗草田間種群對五氟磺草胺的抗性水平

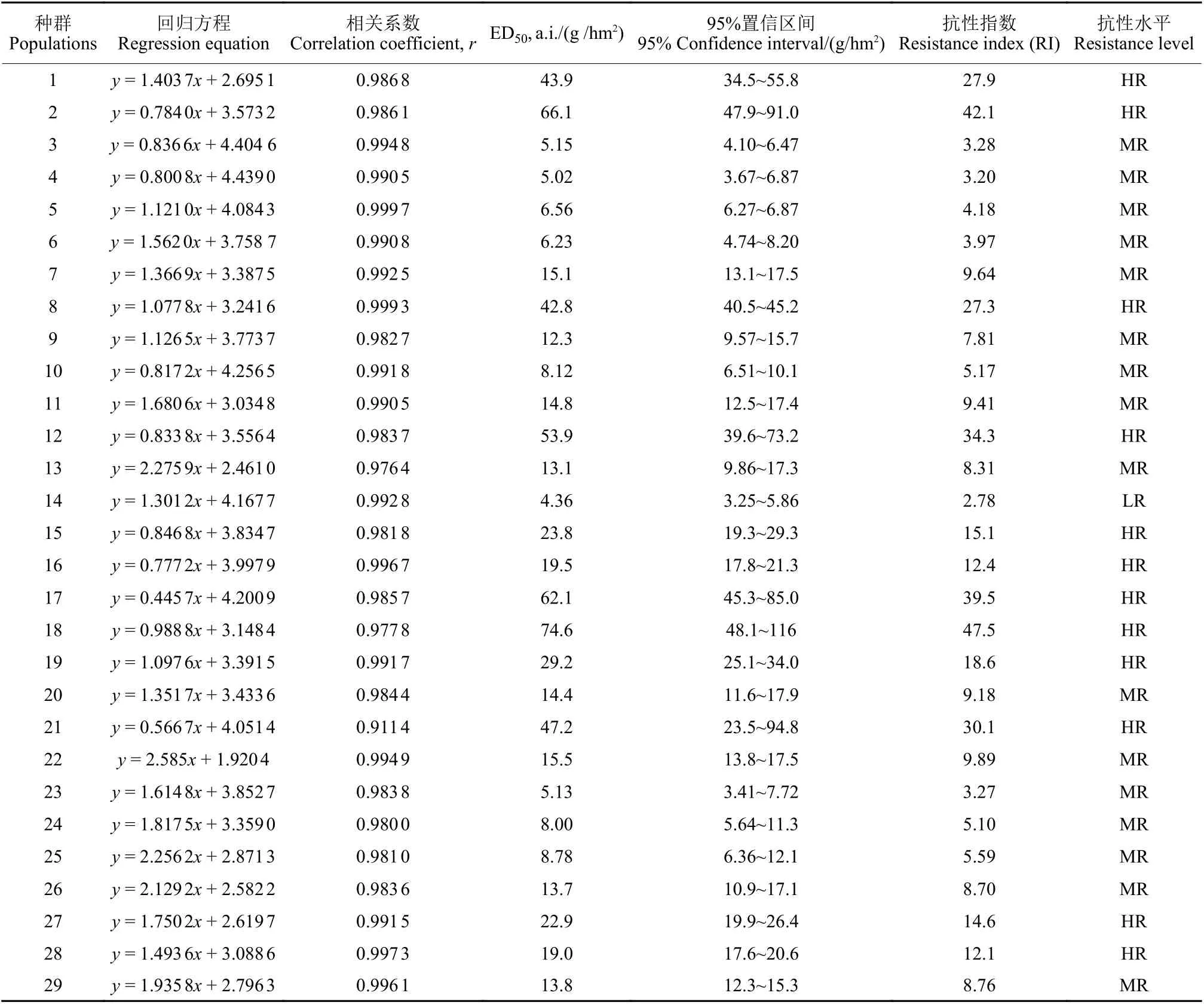

監測結果見表2。可以看出:在所監測的中國水稻主產區70 個稗草田間種群中,高水平抗性種群達50.0%,中水平抗性種群47.1%,低水平抗性種群2.9%,無敏感種群。

表2 稗草田間種群對五氟磺草胺的抗性監測結果Table 2 Resistance levels of the field populations of Echinochloa spp. to penoxsulam

續表2Table 2 (Continued)

不同省份稗草田間種群對五氟磺草胺的抗性及抗性稗草田間種群分布情況分別見圖2~圖3。在位于長江中下游稻區的湖南省共計11 個種群中,采自漢壽縣株木山集鎮、安鄉縣下漁口鎮、常德市蒿子港鎮和韓公渡鎮,漢壽縣洲口鎮、益陽市茈湖口鎮、張家塞鄉和沙頭鎮的8 個種群表現為中等抗性水平 (RI = 3.20~9.64,占比72.7%),采自沅江市草尾鎮、千山紅鎮和漢壽縣蓮湖農場的3 個種群表現為高水平抗性 (RI =27.3~42.1,占比27.3%);在湖北省的10 個種群中,僅采自公安縣閘口鎮的1 個種群為低水平抗性 (RI = 2.78,占比10.0%),公安縣章莊鋪鎮和黃梅縣張湖農場的2 個種群為中等抗性水平 (RI =8.31 和9.18,占比20.0%),而公安縣章田寺鄉、陽新縣陶港鎮、木港鎮、軍墾農場、浮屠鎮、武穴市大金鎮和荊州市江陵縣的7 個種群均為高水平抗性 (RI = 12.4~47.5,占比70.0%);在江西的15 個種群中,采自寧都縣會同鄉、固村鎮和青塘鎮,余干縣瑞洪鎮,南昌縣五星農場,南昌市羅家鎮,都昌縣中館鎮和鳴山鄉,余干縣大唐鄉和上高縣南港鎮的10 個種群為中等抗性水平 (RI =3.27~9.89,占比66.7%),采自南昌縣幽蘭鎮、都昌縣北山鄉、余干縣古埠鎮、上高縣泗溪鎮和敖山鎮的5 個為高水平抗性 (RI = 10. 9~45.3,占比33.3%);在采自安徽的4 個樣品中,除含山縣林頭鎮的1 個種群為中等抗水平 (RI = 9.85,占比25.0%)外,含山縣環峰鎮、昭關鎮和巢湖市高林鎮的3 個種群均達高水平抗性 (RI = 16.9~179,占比75.0%);在采自江蘇的10 個種群中,采自揚州市儀征市、淮安市洪澤區、連云港市東海縣、徐州市睢寧縣、蘇州市張家港市和揚州市邗江區的6 個種群為中等抗性水平 (RI = 4.72~8.32,占比60.0%),而鎮江市句容市、常州市武進區、鹽城市鹽都區和南京市高淳區的4 個種群為高水平抗性 (RI = 13.7~58.7,占比40.0%)。

在北方稻區黑龍江省的8 個田間種群中,慶安縣平安鎮的種群為低水平抗性 (RI = 2.76,占比12.5%),安慶縣豐收鄉和建民鄉的2 個種群為中等水平抗性 (RI = 3.11,4.16,占比25%),而五常市五常鎮、衛國鄉,哈爾濱市料甸鎮、阿什河街道、亞溝街道的5 個種群為高水平抗性 (RI =35.3~133,占比62.5%);在寧夏的12 個種群中,靈武市崇興鎮、中寧縣石空鎮、中衛市迎水橋鎮和青銅峽市大壩鎮的4 個種群為中等抗性水平(RI = 5.41~9.99,占比33.3%),靈武市郝家橋鎮、梧桐樹鄉,中寧縣鳴沙鎮、余丁鄉,平羅縣通伏鄉、姚伏鎮,青銅峽市小壩鎮和瞿靖鎮共8 個種群為高水平抗性 (RI = 14.0~63.4,占比66.7%)。

3 結論與討論

雜草抗藥性是一種脅迫進化現象,是伴隨著除草劑對雜草的選擇作用而出現的。不同地理區域由于用藥劑量及頻率的差異,導致雜草對藥劑的抗藥性發展速度不同[9-10]。本研究測定了中國湖南、湖北、江西、安徽和江蘇,東北稻區的黑龍江以及西北稻區寧夏共7 省70 地水稻田稗草種群對除草劑五氟磺草胺的敏感性,發現70 個稗草田間種群均對五氟磺草胺產生了不同程度的抗藥性,其中低水平抗性種群僅為2.9%,高水平抗性種群達50.7%。7 省均無敏感種群。在湖北、安徽、寧夏和黑龍江4 個省份中,高水平抗性種群均達60%以上,其他3 省的高水平抗性種群也在25%以上。表明這7 個水稻主產區的大部分稗草田間種群均對五氟磺草胺均產生了中、高水平的抗性,應加強五氟磺草胺的用藥管理,建議在出現稗草高水平抗性地區暫停使用五氟磺草胺,在中、低水平抗性區域應輪換使用不同作用機理的除草劑,以延緩其稗草抗藥性繼續發展。

乙酰乳酸合成酶 (ALS) 抑制劑因活性高、殺草譜廣、選擇性強等優點被廣泛用于防除農田雜草[11],但由于該類除草劑作用位點單一,雜草對其極易產生抗性,導致抗ALS 抑制劑類除草劑的生物型雜草已成為發展速度最快的抗性雜草[12]。磺酰胺類除草劑是由美國陶氏益農公司研制開發的一類新的ALS 抑制劑,而在現有的6 個品種中,僅五氟磺草胺可用于水稻田除草[13]。自2008年五氟磺草胺在中國獲得登記以來,已被廣泛用于中國水稻主產區防除稻田雜草[14-15],而有關稗草對其產生抗性的報道也不斷增加。劉健等發現,中國東北稻區稻稗對五氟磺草胺產生了高水平抗性,抗性指數高達35.55[16];單國俠等和李儉等也均在東北稻區發現了抗五氟磺草胺的稻稗生物型[17-18];Fang 等在江蘇省發現了相對抗性高達33.33 的稗草[19];王曉琳等在湖北省發現了抗性指數為13.50 的抗五氟磺草胺稗草[20];Chen 等在研究不同稻區稗草對五氟磺草胺抗藥性時發現,稻田稗草對我國常用的二氯喹啉酸、雙草醚、嘧啶肟草醚等7 種除稗劑同時產生了抗性[21];Yang 等研究發現,抗五氟磺草胺的稗草生物型同時對雙草醚和二氯喹啉酸具有高水平抗性[22-23]。本研究結果與上述報道基本相似,即在我國水稻主產區稻田稗草種群對五氟磺草胺產生了廣泛的抗性,尤其是湖南沅江、漢壽,湖北江陵、軍墾農場,江西余干,安徽含山縣,江蘇南京市高淳區、鎮江市句容,寧夏中寧縣和平羅縣的直播稻區,以及黑龍江省哈爾濱的阿城區和五常市的機插秧稻區均達極高水平抗性,這與目前上述地區仍然使用五氟磺草胺作為稗草防控首選藥劑的情況相吻合,也與生產實踐中稗草的防除難度越來越大的現狀相一致。因此,建議在上述稻區停止使用五氟磺草胺,以延緩稗草抗性繼續發展。此外,不同稻區稗草田間種群對五氟磺草胺的抗性水平差異較大,這可能與不同地理區域的施藥歷史有關,還很有可能是因為五氟磺草胺與其他除草劑存在交互抗性相關[24]。

目前已報道的稗草種群對五氟磺草胺、雙草醚、嘧啶肟草醚等ALS 抑制劑抗性的產生與靶基因 (ALS) 的氨基酸突變[25-26],拷貝數增加導致基因過量表達[24,27]以及細胞色素P450 代謝酶活性增強等均息息相關[28-32]。在靶基因突變方面,Panozzo等[25]報道了抗性稗草生物型中ALS 基因的574(Trp574) 位色氨酸被亮氨酸取代后,該雜草同時對磺酰脲類和咪唑啉酮類除草劑產生了抗性。Délye 和IWAKAMI 等報道,Pro197 被取代后僅對磺酰脲類除草劑產生高水平抗性[9,27]。而Ala122突變后幾乎對所有的ALS 抑制劑類除草劑均產生了抗性[33]。本研究明確了我國水稻主產區稗草田間種群對五氟磺草胺的抗性現狀,雖然該藥劑的藥效團與其他乙酰乳酸合成酶抑制劑類除草劑存在差異[11],但其與其他稻田常用除草劑是否存在多抗性、交互抗性以及其抗性機理仍還需進一步探明。