多學科協作快速康復護理在肝包蟲病患者圍術期中的應用

孫 玉,凌賓芳,卜美玲,徐 仿

中國人民解放軍總醫院第五醫學中心,北京 100039

肝包蟲病也稱作肝棘球蚴病,多見于畜牧地區系棘球絳蟲的蚴或包囊感染所致,通過膨脹或浸潤性生長壓迫及破壞周圍組織,表現為肝區不適、肝大、黃疸、門靜脈高壓,并發包蟲囊破裂、感染、變態反應等,威脅人類健康[1-3]。目前臨床首選外科手術作為其治療方法。但由于疾病及手術創傷對患者心理及生理產生應激反應,如疼痛、惡心、嘔吐等并發癥及緊張、焦慮等負面情緒,較難依托單一科室的治療和護理來緩解癥狀。多學科團隊是以患者為中心,依托團隊成員緊密協作,共同參與制定規范化、個體化、連續性的綜合治療方案[4]。快速康復外科(fast track surgery,FTS)是將外科手術與圍術期護理優化結合,從而減輕患者圍術期創傷、應激及促進術后康復[5-6]。解放軍總醫院第五醫學中心作為藏區包蟲病患者救助行動的全國首家愛心醫院,從2015年10月起至今逐批篩查、收治藏區肝包蟲病患者,并對符合手術指征的患者實施手術治療。自2019年1月開始在多學科協作下將快速康復外科理念融入到肝包蟲病患者圍術期護理各環節中,取得良好的效果,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

本研究經解放軍總醫院第五醫學中心倫理委員會審批。納入標準:患者有明確犬或牛羊等牲畜接觸史,符合包蟲病的診斷標準(WS257-2006)[7],行肝包蟲完整切除術及肝臟(肝段、肝葉或半肝)切除術,相同術式為同一組外科醫護團隊執行。排除標準:病灶解剖位置等原因不能實施手術患者,實施囊型包蟲非根治性術式及肝包蟲微波消融、經皮穿刺治療等方法;合并心、腦、腎等重要臟器疾病;有其他基礎性疾病及自身免疫性疾病等;術后需要ICU治療>24 h。選取2015年10月至2020年1月在醫院中心實施手術治療的藏區肝包蟲病患者298例為研究對象,按實施多學科協作快速康復護理前后進行分組,2015年10月至2018年12月收治的患者200例為對照組,2019年1月至2020年1月收治的患者98例為觀察組,兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者一般資料比較

表1(續)

1.2 方法

兩組患者圍術期均術前30 min預防性使用抗生素,術程超過3 h追加使用抗生素,液體輸入量在2 000~3 000 mL,出血量<600 mL,術中無輸血;術后予鎮痛泵止痛。

1.2.1對照組

給予傳統常規圍術期護理。術前常規入院宣教,藏民領隊協助翻譯。麻醉醫生、手術護士根據手術通知單進行術前訪視,了解病情,評估患者及術前準備。術前1 d 20:00清潔灌腸,22:00禁食水;術日病房內常規留置胃管、導尿管。術后排氣后給予流質飲食,逐步過渡正常飲食;早期少活動,防止術后出血;使用鎮痛泵等常規術后護理。巡回護士常規術后回訪。病房護士常規出院指導。

1.2.2觀察組

給予多學科協作快速康復護理。

1.2.2.1 建立多學科協作快速康復護理小組

由肝膽外科主任、護士長、醫生3人、護士6人,超聲科主任、醫生2人,麻醉科主任、護士長、醫生2人、護士6人組成。護理小組職責:多學科協作共同制訂藏漢兩種文字的手術宣教貼畫,并由藏民領隊翻譯學習簡單藏語,以便醫患交流;多學科會診討論,根據擬施手術方案,制定個性化圍術期護理方案,劃分小組成員,定人(各學科崗位各2人)、定方案、定措施;根據患者的營養狀況及地域性飲食特色,制定個性化營養食譜;術后評估護理效果。

1.2.2.2 術前護理

將患者安排在藏民病房,以便床位集中管理;利用微信平臺將入院-檢查項目-圍術期護理-手術注意事項-麻醉鎮痛-術后康復-疾病小常識以漢藏雙語形式推送給患者,使用IPAD播放手術基本流程視頻解答疑惑;在小組協助下由藏民領隊向患者授課,介紹快速康復外科理念及配合要點等,同時請術后康復患者經驗分享等;尊重藏民飲食習慣,應用NRS2002量表[8]篩查患者營養風險,給予合適營養支持;根據多學科會診,結合手術路徑及包蟲解剖位置的評估,做好手術器械、儀器設備的準備及術中大出血、腹腔種植轉移及變態反應性休克搶救的護理措施。依據快速康復外科圍術期營養支持中國專家共識(2019)術前1 d常規飲食,禁固體食物6 h,22:00口服12.5%葡萄糖鹽水800 mL,術晨6:00再次口服400 mL,接臺手術于當日10:00前追加口服12.5%葡萄糖鹽水200 mL;不常規清潔灌腸;涂抹無色潤唇膏(滋潤口唇);不常規留置胃管[9]。

1.2.2.3 術后護理

早期進食與活動:患者麻醉清醒6 h后進少量溫開水,無不適,可增加進水次數,繼而可進少量流質飲食;患者完全清醒后,護士監督指導患者咀嚼口香糖,促進消化液分泌,增加饑餓感,改善胃腸蠕動。術后當日以被動活動為主,護士指導完成對患者四肢肌肉及關節的伸屈環轉運動,1~2 h活動1次,10~20 min/次,間隔2 h再進行1次,循環進行,并協助患者翻身及輕叩背部。術后24 h,視患者情況以主動+被動活動相結合進行,如患者取坐位,鼓勵其進行深呼吸及有效咳嗽,家屬陪伴下床活動2~3次,總行走里程以病房外走廊設立地標尺計量,達到250 m以上[10]。術后48 h起,病房外活動5次以上,總行走里程達到1 500 m以上(以地標為計)。評估疼痛程度,根據長海痛尺[11]每6 h評估1次,使用鎮痛泵同時遵醫囑按時按量給予非阿片類藥物,評估用藥效果,嚴格階梯用藥。為出院患者制定個性化注意事項,出院時進行健康宣教。

1.3 效果評價

比較兩組患者術后恢復情況(排氣時間、進食時間、引流管拔除時間、切口愈合時間)、住院時間、住院費用、護理服務滿意度、術后并發癥。排氣時間:手術結束后至臍周聞及腸鳴音4~5次/min的時間。進食時間:手術結束后至麻醉清醒,無惡心、嘔吐后首次進流質飲食且無不良反應的時間。引流管拔除時間:手術結束后至引流液清亮且24 h不超過10 mL的時間。切口愈合時間:手術次日至切口愈合拆線的天數。住院時間:患者入院日至出院日的天數。住院費用:在院治療所產生所有費用。護理服務滿意度調查問卷包括護理操作專業性、健康教育內容、健康教育方式和方法、康復鍛煉、護患溝通能力5個條目,選項包括非常不滿意、不滿意、一般滿意、滿意、非常滿意,分別計1~5分,得分越高滿意度越高。術后并發癥:腹痛或腹脹,惡心或嘔吐,胃排空延遲,切口感染或裂開,寒戰或低體溫,壓力性損傷,肢體疼痛或活動受限等,1例患者出現1次及以上同種并發癥計為1例。

1.4 統計學方法

應用SPSS 17.0軟件進行統計處理。患者術后恢復情況、住院時間、費用及護理服務滿意度計量資料進行正態性檢驗,若資料滿足正態性且方差齊,組間比較采用t檢驗,否則采用非參數Wilcoxon秩和檢驗;術后并發癥計數資料采用例數、百分比描述,進行x2檢驗。設P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

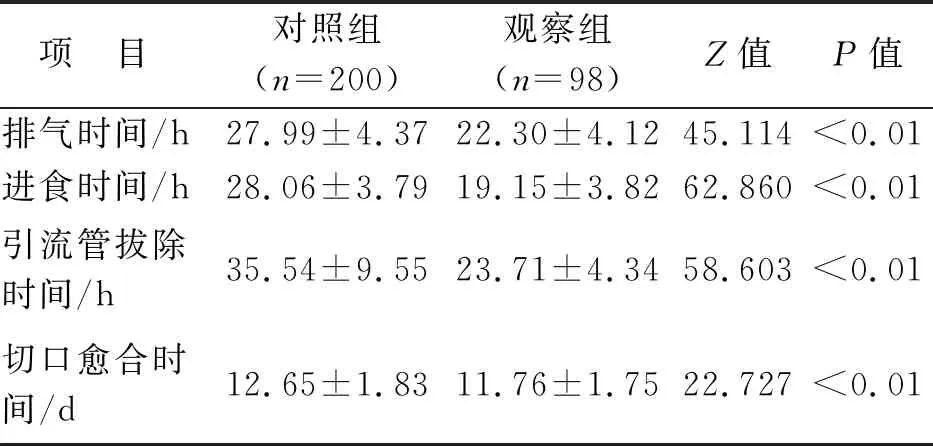

2.1 兩組患者術后恢復情況比較

觀察組術后恢復情況好于對照組,見表2。

表2 兩組患者術后恢復情況比較

2.2 兩組患者住院時間及住院費用和護理服務滿意度的比較

觀察組患者住院時間及費用少于對照組,滿意度評分高于對照組,見表3。

表3 兩組患者住院時間及住院費用和護理服務滿意度的比較

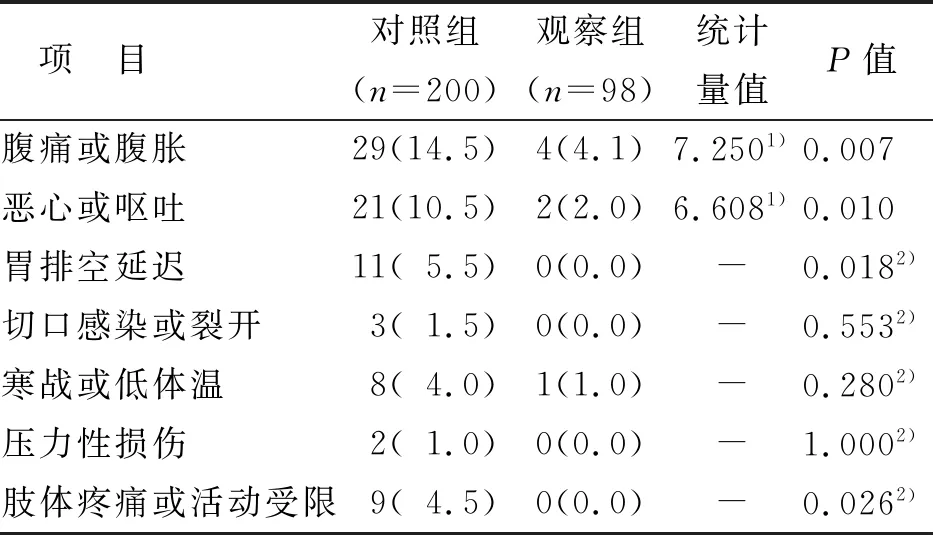

2.3 兩組患者術后并發癥發生率比較

觀察組患者術后腹痛或腹脹、惡心或嘔吐、胃排空延遲及肢體疼痛或活動受限發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者術后并發癥發生率比較 例(%)

3 討論

3.1 多學科協作快速康復護理應用于肝包蟲病患者圍術期的意義

有“蟲癌”之稱的肝包蟲病,尤其是泡型棘球蚴病是全球最危險且能導致人死亡的寄生蟲病之一,其手術過程復雜、風險大,術后恢復慢、并發癥發生率高[12],加大了醫療救助成本,且患者多來自藏區畜牧行業,語言溝通不暢,當地基礎衛生條件相對較差,生活、飲食習慣不同,給術前準備、術中操作及術后恢復帶來諸多挑戰。在圍術期護理中,多學科協作快速康復護理可以通過各科室醫護人員之間的交叉協作,全面評估患者,制定個體化治療及細化護理方案,整合實施包括外科、麻醉、護理等一系列有循證醫學證據的優化措施,縮短患者住院時間,加速康復,減少并發癥的出現。

3.2 多學科協作快速康復護理應用于肝包蟲病患者圍術期的效果分析

本研究中,觀察組與對照組相比,有術后恢復快、住院時間短,腹痛或腹脹、惡心或嘔吐、胃排空延遲及肢體疼痛或活動受限等并發癥發生率及住院費用低,護理服務滿意度高的明顯優勢。分析可能原因,觀察組在快速康復外科理念指導下,注重于術前早期護理教育(如術前宣教、術前訪視等),多學科協作快速康復護理小組根據藏區患者情況制定漢藏雙語形式健康教育資料,通過微信、協助藏民領隊講解等方式進行宣教,有利于提高患者認識,從而提高宣教效果;術前合理安排禁水、禁食、插胃管等護理,有利于患者手術順利開展;在判斷患者病情前提下,開展術后早期飲食和活動,有利于促進患者術后機體恢復,同時降低了術后腹痛或腹脹、惡心或嘔吐、胃排空延遲及肢體疼痛或活動受限率,進而縮短住院時間、降低住院費用等;出院前,小組制定個性化出院健康宣教,給予患者個性化宣教,有利于患者掌握健康教育知識,從而提高患者滿意度。