生長抑素聯合垂體后葉素治療乙型肝炎肝硬化 合并上消化道出血的療效分析

范慶秋

(鹽城市第二人民醫院感染科,江蘇鹽城 224003)

據報道,乙型肝炎患者發生肝硬化的風險高達8%~20%,部分患者甚至可發展為失代償性肝硬化,降低其生存質量[1]。而上消化道出血作為肝硬化最常見的嚴重并發癥,是導致患者死亡的重要原因之一,患者多表現為大量嘔血、黑便,病情極為兇險。目前,激素類藥物是臨床治療乙型肝炎肝硬化合并上消化道出血患者的有效手段,垂體后葉素又稱垂體素,可通過抗利尿激素來收縮血管,起到止血的作用,但可引起血壓升高、心悸等不良反應,因此,不能用于心功能不全者,適用范圍較為局限[2]。而生長抑素是一種環狀多肽,由下丘腦合成釋放,可直接抑制生長激素、促甲狀腺激素等激素的分泌,選擇性收縮內臟血管來降低門靜脈壓力,且對其他系統血流動力學影響較小,患者不良反應少[3]。基于此,本研究以院內收治的41例乙型肝炎肝硬化合并上消化道出血患者為研究對象,旨在探討生長抑素聯合垂體后葉素對患者肝功能的影響與安全性,現報道 如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料以隨機數字表法將鹽城市第二人民醫院2017年1月至2019年5月收治的41例乙型肝炎肝硬化合并上消化道出血患者分為對照組(21例)與觀察組(20例)。對照組中男、女患者分別為11例、10例;年齡40~59歲,平均(49.67±2.52)歲。觀察組中男、女患者分別為12例、8例;年齡41~60歲,平均(49.34±2.68)歲。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間可對比。

納入標準:符合《慢性乙型肝炎防治指南(2010年版)》[4]中的相關診斷標準者;伴有嘔吐鮮血癥狀,且大便隱血實驗陽性者;經影像學、內鏡及乙肝五項檢查確診者。排除標準:存在消化系統惡性腫瘤者;合并血液系統疾病者;伴有失血性休克等難以配合臨床診治者。本研究經院內醫學倫理委員會批準且患者已簽署知情同意書。

1.2 方法所有患者均接受吸氧、抑酸、補充血容量、抗生素、護肝、禁食等常規治療和護理。對照組患者在此基礎上采用垂體后葉素注射液(北京賽升藥業股份有限公司,國藥準字H11021255,規格:0.5 mL∶5 U)治療,將20 U藥物加入500 mL 5%葡萄糖溶液中對患者進行靜脈滴注,滴速保持在10滴/min,同時給予硝酸甘油舌下含服。觀察組患者采用垂體后葉素聯合生長抑素持續靜脈滴注治療,垂體后葉素用法同對照組,注射用生長抑素(成都天臺山制藥有限公司,國藥準字H20053010,規格:0.25 mg)靜脈推注0.25 mg,后以0.25 mg/h的速度持續微量泵入。兩組均待患者停止出血24 h后停藥。

1.3 觀察指標①臨床療效,治療1 d后,出血停止,且大便隱血實驗轉陰為顯效;治療2~3 d后,嘔血、便血等癥狀與體征較治療前有所改善,且大便隱血實驗轉陰為好轉;若治療3 d后,嘔血、便血等癥狀與體征未見好轉,仍有活動性出血為無效[4]。總有效率=顯效率+好轉率。②統計兩組患者止血時間、住院時間等臨床指標。③比較兩組患者肝功能指標水平變化,采集患者空腹靜脈血5 mL,離心(2 500 r/min轉速,10 min)取血清,采用全自動生化分析儀檢測患者丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、天門冬氨酸氨基轉移酶(AST)、白蛋白(ALB)、總膽紅素(TBiL)水平。④統計兩組患者治療期間不良反應發生情況,密切關注患者是否存在頭痛、胸悶、惡心嘔吐、腹瀉等不良反應。

1.4 統計學分析采用SPSS 21.0統計軟件分析數據,臨床療效、不良反應為計數資料,以[ 例(%)]表示,采用χ2檢驗;臨床指標、血清ALT、AST、ALB、TBiL為計量資料,以(±s)表示,采用t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

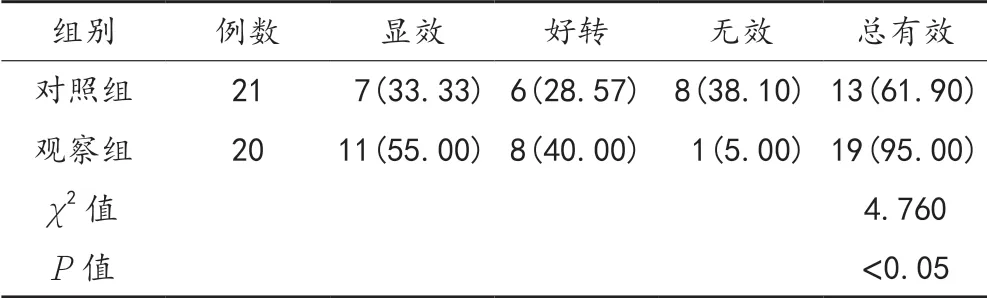

2.1 臨床療效觀察組患者臨床總有效率顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較[例(%)]

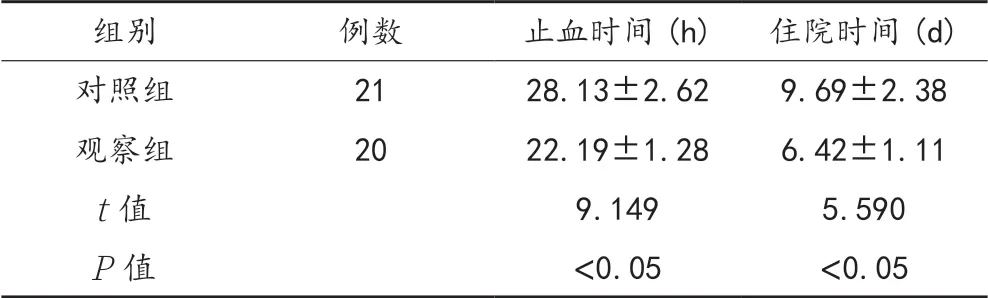

2.2 臨床指標觀察組患者止血、住院時間均顯著短于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者臨床指標比較(±s)

表2 兩組患者臨床指標比較(±s)

組別 例數 止血時間(h) 住院時間(d)對照組 21 28.13±2.62 9.69±2.38觀察組 20 22.19±1.28 6.42±1.11 t值 9.149 5.590 P值 <0.05 <0.05

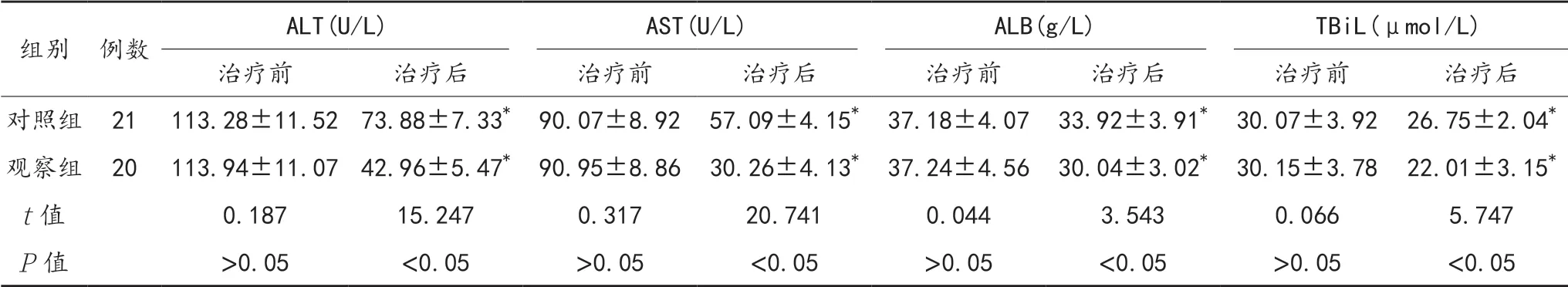

2.3 肝功能與治療前比,治療后兩組患者ALT、AST、ALB、TBiL水平均顯著降低,且觀察組顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 兩組患者肝功能指標比較(±s)

表3 兩組患者肝功能指標比較(±s)

注:與治療前比,*P<0.05。ALT:丙氨酸氨基轉移酶;AST:天門冬氨酸氨基轉移酶;ALB:白蛋白;TBiL:總膽紅素。

組別 例數 ALT(U/L) AST(U/L) ALB(g/L) TBiL(μmol/L)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 21 113.28±11.52 73.88±7.33* 90.07±8.92 57.09±4.15* 37.18±4.07 33.92±3.91* 30.07±3.92 26.75±2.04*觀察組 20 113.94±11.07 42.96±5.47* 90.95±8.86 30.26±4.13* 37.24±4.56 30.04±3.02* 30.15±3.78 22.01±3.15*t值 0.187 15.247 0.317 20.741 0.044 3.543 0.066 5.747 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.4 不良反應兩組患者不良反應總發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4 兩組患者不良反應發生率比較[例(%)]

3 討論

在我國,乙型肝炎病毒是導致肝硬化發生的最主要因素,隨乙型肝炎病毒感染時間的延長與肝臟纖維化的進展,可增加肝內縮血管物質,從而加大靜脈曲張程度與出血風險。當前,臨床常選用藥物治療乙型肝炎肝硬化合并上消化道出血的患者,垂體后葉素是由豬、牛腦垂體后葉中提取的水溶性成分,內含催產素和加壓素,可通過垂體門脈系統,促進促腎上腺皮質激素的釋放,增加血中凝血因子Ⅷ的含量,從而起到止血效果,但其選擇性較差,可影響全身血管,使用范圍較為局限[5]。因此,為乙型肝炎肝硬化合并上消化道出血患者尋求一種有效、安全的治療手段,對挽救患者生命具有重要意義。

生長抑素是由人工合成的一種與天然生長抑素具有相同化學結構、作用的藥物,其作為一種環狀十四氨基酸肽,具有較強的生物學活性,可有效收縮內臟血管,同時可與胰高血糖素產生對抗作用,從而減少奇靜脈與內臟的血流量,加強止血效果;另外,其還可抑制胃酸、胃蛋白酶及胃泌素分泌,阻止胃酸破壞胃黏膜[6-7]。本研究將生長抑素應用于臨床治療乙型肝炎肝硬化合并上消化道出血患者中發現,觀察組患者臨床總有效率顯著高于對照組,臨床指標均顯著優于對照組,且兩組患者不良反應發生率比較,差異無統計學意義,提示采用生長抑素聯合垂體后葉素治療,可有效增強對乙型肝炎肝硬化合并上消化道出血患者的止血效果,縮短治療時間,且不增加不良反應,具有較高的安全性。有研究顯示,生長抑素對減輕肝損害、促進肝功能恢復具有積極意義[8]。本研究對此進行進一步研究發現,觀察組患者治療后肝功能指標水平均顯著低于對照組,分析其原因為,在臨床一定的護肝治療基礎上,生長抑素可通過對腎素 - 血管緊張素 - 醛固酮系統發揮抑制作用,從而減少內臟血流量,降低門靜脈壓力;同時,其可抑制炎癥反應的激活和級聯放大,從而避免因炎癥反應引起的組織水腫與粘連,減輕對肝細胞的損害。

綜上,應用生長抑素聯合垂體后葉素治療乙型肝炎肝硬化合并上消化道出血患者,可有效增強臨床止血效果,縮短治療時間,同時可減輕對肝細胞的損害,一定程度上起到改善肝功能的作用,且不增加不良反應,有較高的安全性,值得臨床深入研究。